John Scalzi (Hrsg.): "Metatropolis"

Gebundene Ausgabe, 264 Seiten, Subterranean Press 2009.

U-huuu, John Scalzi. Fans von Military SF wässert bei dem Namen augenblicklich der Mund, wurde dem Jung-Haudegen aus Kalifornien nach seinem "Krieg der Klone" doch schon bescheinigt, der legitime Erbe Robert A. Heinleins zu sein. Doch Scalzi kann auch ganz andere Szenarien entwerfen - und wenn er's gemeinsam mit anderen AutorInnen im Rahmen einer Shared World tut, die sie im Fünferverbund entworfen haben. Ungewöhnlicherweise für eine Hörbuch-Anthologie, die erst nachträglich ins gedruckte Format überführt wurde. "Metatropolis" hatte die Zielvorgabe, einem vielgenutzten und damit zum Klischee verkommenen Motiv der Science Fiction entgegenzuwirken: Dem Bild vom dysfunktionalen Großstadtmoloch, der als Bühne und zugleich Sinnbild für einen zivilisatorischen Verfall im allgemeinen herhalten muss. In den fünf Geschichten der Anthologie, die überdies mit einer viel zu selten gelesenen Grassroots-Philosophie glänzt, werden Städte ganz im Gegenteil zu Inseln neuer Hoffnung ... in einer Welt des 21. Jahrhunderts, die tatsächlich ein Stück den Bach runter gegangen ist. Allerdings wird der Begriff "Stadt" hier - siehe den wortspielerischen Titel - einigen recht freien Neudefinitionen unterzogen.

Ja, es gab einen Klimawandel mit allen Folgeerscheinungen - doch spielt er hier nur eine Hintergrundrolle und hätte in seinen Auswirkungen deutlich abgeschwächt werden können, wenn ihm nicht das eigentliche Desaster vorangegangen wäre: Eine schleichende gesellschaftliche Machtverschiebung von der politischen hin zur ökonomischen Sphäre, wie sie unsere Gegenwart prägt und wie sie Autoren von William Gibson bis zu Richard Morgan weitergedacht haben. Ganz ähnlich die Ausgangslage in "Metatropolis": Die Wirtschaft konnte oder wollte den Wegfall staatlicher Verantwortung nicht kompensieren. Vernachlässigung der Infrastruktur, aus Not geborene soziale Konflikte und Verfall prägen das Bild - The Wilds sind nicht nur das marode Land, sie beginnen schon in den Suburbs rund um die neuorganisierten Stadtkerne. Doch anders als etwa in Morgans "Profit" ist der deprimierende Status quo nicht zwangsläufig ausweglos: Neue selbstorganisierte Gruppen streben einen grundlegenden gesellschaftlichen Wandel von den Wurzeln her an - wie die digitalen Nomaden, auf die Cadie in Elizabeth Bears Erzählung "The Red in the Sky Is Our Blood" trifft, als sie sich in Detroit vor ihrem brutalen Mann versteckt und nun das Konzept des distributed living kennenlernt: "It's hope. Even if it fails. We need hope."

Detroit wird auch zum Schauplatz eines Straßenguerillakrieges, der - weitgehend gewaltlos und umso faszinierender - in Sachen Taktik-Spiele viele militärlastige SF-Erzählungen blass aussehen lässt: Tobias Buckell, im deutschen Sprachraum mit "Kristallregen" und "Streuner" bekannt geworden, lässt in "Stochasti-City" den Türsteher Reginald auf eine Initiative treffen, die alle Register zieht, um ausgerechnet "Motown" in eine autolose Stadt zu verwandeln ... und das ist erst der Anfang. Den schwer bewaffneten Ordnungskräften entziehen sich die low footprint nomads mit genialen Methoden, die eine direkte Weiterführung der Flashmobs und Handy-gesteuerten Demonstrationszüge unserer Tage sind und die Anthologie damit so gut an die Realität anknüpfen lassen, wie es nur wenige SF-Geschichten der letzten Zeit geschafft haben.

"In the Forest of the Night" von Jay Lake führt uns in die Stadt Cascadiopolis im pazifischen Nordwesten, wo sich Alt-Hippies, Silicon Valley-Nerds und Globalisierungsskeptiker unter dem Vorzeichen der soft-path technology zusammengefunden haben. Abgesichert gegen den Zugriff der missgünstigen Außenwelt verbirgt sich da ein hochtechnologisches Lothlorien zwischen Basalt und Mammutbäumen, das zur Quelle von Innovationen wird und - sehr zum Missfallen von Machtträgern alter Schule - diese open source der gesamten Welt zur Verfügung stellt. Als zeitgleich der charismatische Tygre und die Konzernbeauftragte Happiness Cardoza in der egalitären Gemeinschaft eintreffen, steht bald die physische Existenz der "Stadt" auf dem Spiel - aber mehr noch ihr Überleben als Prinzip.

Open source ist zugleich das Stichwort für John Scalzis eigenen Beitrag, "Utere nihil non extra quiritationem suis", denn diese Philosophie hat sich in New St. Louis noch nicht durchgesetzt. Ihr Wissen um vertikale Farmen, Total-Recycling und andere Methoden, die sie zum zero footprint paradise machen, teilt die Stadt bislang nicht mit dem hungernden Umland. Stattdessen hält sie nur zu anderen privilegierten Städten weltweit Kontakt: ein deutlich unsympathischeres Szenario, das ziemlich genau dem von Jean-Christophe Rufins "Globalia" entspricht. Klar, dass da ein Wandel her muss, und Scalzi schildert ähnliche Prozesse wie zuvor Buckell, nur diesmal aus der anderen Perspektive. Eine gute Geschichte voller witziger Wortgefechte - ein wenig schade nur, dass Scalzi die Grassroots-Philosophie hier nur in der Hintergrundhandlung anklingen lässt, sie im eigentlichen Geschehen rund um den jugendlichen Slacker Benji aber mit einem eigentlich unnötigen Held-Schurke-Mechanismus unterläuft.

Am weitesten wird das Meta-Stadt-Konzept von Karl Schroeder getrieben, dessen spektakuläre "Virga"-Reihe über eine Welt ohne Schwerkraft übrigens demnächst auf Deutsch anläuft. Ein bisschen vom Irdischen losgelöst haben sich auch die ProtagonistInnen seiner Erzählung "To Hie From Far Cilenia": Hier haben sich nicht nur Gemeinschaften wie Cascadiopolis von den Staaten, auf deren Territorium sie nominell liegen, abgetrennt, es existieren ganze Online-Nationen mit realer Wirtschaft und realen Bürgern: Keine virtuelle "Matrix"-Welt, sondern ein neuartiges Netzwerk von Interaktionen, beständig im Fluss und sich laufend um aktuelle Attraktoren neugruppierend. Es ist nichts anderes als eine veränderte Sicht der Realität, in die der Nuklearinspektor Gennady hier nach und nach eingeführt wird, das it 2.0. Auch hier gelten aber die alten Konflikte zwischen individuellen Entscheidungen und gestaltenden Konzepten im Hintergrund, für deren Plan man manchmal arbeitet, ohne es überhaupt zu wissen. Beeindruckende Geschichte. - Gesamtresümee von "Metatropolis": Sehr lesenswert. Auch Science Fiction ohne Singularitäten und transhumane Szenarien kann State of the Art sein. Und wer vom Thema angefixt ist: Im Sommer erscheint bei Tor Books eine Ausgabe, die nur halb soviel kostet wie die jetzige.

Robert Sheckley: "Der widerspenstige Planet. Erzählungen"

Broschiert, 700 Seiten, € 11,30, Heyne 2009.

Ein Mann nimmt an einem staatlich abgesegneten Killerspiel teil und ärgert sich darüber, dass sein ihm zugeteiltes Opfer so unsportlich ist, sich in der Öffentlichkeit wie auf dem Präsentierteller zu zeigen. Ein anderer Mann ärgert sich nicht darüber, dass ihm die Regierung bis ins Weltall hinterherspioniert, sondern dass sie ihm nur ungeschickte Spione aus der zweiten Garnitur zugesteht. Und ein dritter ärgert sich darüber, dass er einen vollkommen durchschnittlichen und belanglosen Unfalltod stirbt - und erst lange, nachdem er posthum in die Zukunft entführt wurde, merkt er, dass an seinem Tod aber auch wirklich gar nichts durchschnittlich war. - Der 2005 verstorbene US-Amerikaner Robert Sheckley gehörte vor allem in den 50er Jahren zur ersten Garde von Kurzgeschichten-Autoren, Witz und satirische Elemente wurden zu seinem Markenzeichen. Für "Der widerspenstige Planet" hat der Heyne-Verlag in seiner Reihe "Meisterwerke der Science Fiction" einen Roman und zwölf Kurzgeschichten aus den 50ern plus drei Erzählungen aus den 70ern zusammengestellt und neu übersetzt herausgegeben: Etwas fürs Klassiker-Regal, wo sich die Blochs, Dicks und Bradburys tummeln.

Ein probates Mittel für Humor ist die Umkehrung: Etwa in "Spezialist" ("Specialist"), wo das in den 50ern sehr beliebte Motiv der UFO-Entführung einmal aus der Warte der Aliens erzählt wird. Die leben in Symbiose miteinander und können sich nur darüber wundern, dass ihr neuaufgelesenes Mitglied sich gänzlich unkooperativ zeigt - offensichtlich muss es einer schwachsinnigen Spezies entstammen. Die jugendlichen Scouts in "Pfadfinderspiele" ("Hunting Problem") wiederum gehören einer Spezies an, die bis zur vollkommenen Beherrschung der Materie durch den Geist evolviert ist. Als irdische Prospektoren auf ihrer Welt landen, sehen diese der ausgerotteten Tierart der zweibeinigen Mirash zum Verwechseln ähnlich: Die Jagd darf eröffnet werden, doch ist die Beute unerwartet schwer anzulocken - selbst als Pfadfinder Drag in seine Mirash-Flöte bläst, aus der anschließend die Hilferufe eines Mädchens erschallen ... das könnte glatt der literarische Vorläufer für Laurie Andersons sprechende Geige gewesen sein. Wer andere Planeten aufsucht, der kann halt was erleben - das merkt auch der Idealist Marvin Goodman (Nomen est Omen), dem ein Weltraumveteran in "Utopia mit kleinen Fehlern" ("A Ticket to Tranai") von einem paradiesischen Planeten erzählt, der weder Armut noch Verbrechen kennt. Aber auch nur deshalb, wie Marvin erkennen muss, weil auf Tranai so manches erlaubt ist, was anderswo Entsetzen hervorriefe. "Wir haben Utopia für menschliche Wesen geschaffen, nicht für Heilige, die kein Utopia brauchen", erklärt ihm ein Einheimischer. An dem Satz muss man erst mal kauen.

Die Schilderung von Marvins Reise illustriert nebenbei, dass es bei Sheckley nicht um so etwas wie Worldbuilding oder Hard SF geht - was das Setting anbelangt, wähnt man sich schon eher in einer Geschichte, die Carl Barks aus dem Entenhausen der Zukunft zeichnet, wo Autos von Dach zu Dach hüpfen und das Postraumschiff zur Venus startet. Auch bei Ray Bradbury kann ja mal eben der Familienpapi mit der Pendlerrakete aus dem Garten zum Arbeitsplatz düsen; bei beiden Autoren wird der Planet oder gar die ganze Galaxis bloß zur Erweiterung der Wirtschaftswundergesellschaft, die exotische Schauplätze höchstens als Hinterausgang des Reisebüros wahrnimmt. Konsum ist ein prägendes Merkmal dieser Gesellschaft, der Sheckley den Spiegel vorhält - auf den Punkt gebracht in "Pilgerfahrt zur Erde" ("Pilgrimage to Earth"), wo der von einem Hinterwäldlerplaneten stammende Simon ins irdische Karussell der Käuflichkeiten gerät und "Waren" wie Krieg oder die wahre, echte, eine Liebe angeboten bekommt. Dass so manche Erzählung inzwischen einen eher nostalgischen Touch hat, illustriert nicht zuletzt die hoffnungsvolle Frage des ins 22. Jahrhundert entführten Thomas Blaine in "Die Jenseits-Corporation", ob nun all die utopischen Vorstellungen seiner Zeit verwirklicht seien: Weltfrieden, ein Mittel gegen jede Krankheit, interplanetare Reisen und freie Liebe ...

"Die Jenseits-Corporation" ("Immortality Inc.") greift eine Idee auf, die Sheckley schon mehrfach verwendet hatte: Einen lockeren Umgang der Gesellschaft mit Tod, Mord und Menschenjagden, entweder aufbauend auf einem Gesetz über freiwilligen Selbstmord, das praktischerweise für Aggressionsabbau ("Das siebte Opfer"/"The Seventh Victim") oder TV-Unterhaltung ("Das Millionenspiel"/"The Prize of Peril") genutzt werden kann. Oder eben wie in diesem Roman, der 1992 unter dem Titel "Freejack" recht frei adaptiert verfilmt wurde, weil die Wissenschaft die Existenz eines Jenseits bewiesen hat. Thomas Blaine trifft deshalb auf eine Welt, in der Phänomene wie Reinkarnationen, Amokläufe, Selbstmordkabinen oder Poltergeister und Zombies auf der Tagesordnung stehen; und wieder ist es eine weitergedachte Konsumgesellschaft, denn der Zutritt zum Jenseits steht nur denen garantiert offen, die sich's leisten können. An Zynismus nicht zu überbieten bleibt allerdings das ältere "Millionenspiel", das 1970 in Deutschland ebenfalls verfilmt wurde: Protagonist Jim Raeder muss darin, stets von TV-Kameras begleitet, eine Woche lang vor einem Team von Profi-Killern flüchten; die FernsehzuschauerInnen können ihn entweder an diese verpfeifen oder ihm als Gute Samariter beistehen. Makaber daran ist nicht nur, dass Sheckley damit schon 1958 die ultimative Reality-Show entworfen hat, sondern auch der Werdegang, den Raeder vor dem großen Hauptspiel durchlief. Denn einige der Extremsituationen, in die KandidatInnen wie Raeder da in den weniger renommierten Shows versetzt werden, sind heute längst normaler Bestandteil ganz realer TV-Formate.

Im Vergleich zu seinen Zeitgenossen hat Sheckley zwar weder die stilistische Finesse eines Theodore Sturgeon oder den Tiefgang eines Philip K. Dick, letzterem kommt er aber ein paarmal nahe: Thomas Blaine, mit altem Geist in neuem Körper, muss sich der Frage nach seiner Identität stellen - ebenso wie es Alistair Crompton in "Das geteilte Ich" ("The Humours") tut, der als Kind an einer multiplen Persönlichkeitsstörung litt. Die Ärzte teilten die unterschiedlichen Persönlichkeiten kurzerhand auf mehrere Ersatzkörper auf - und Alistair, der als Erwachsener unter seiner absoluten Durchschnittlichkeit leidet, macht sich auf die Reise, um seine fehlenden Ichs wieder zu reintegrieren. Das hat in der Rückschau mehr zu bieten als die in der Sammlung auch enthaltenen Kurzgeschichten mit Pointe; ohnedies die uninteressanteste Variante von Kurzgeschichten, erst recht, wenn die Gefahr besteht, dass man die Pointe schon irgendwo aufgeschnappt hat. Immerhin ist seitdem ein halbes Jahrhundert Popkulturzirkus verstrichen, und so manche Idee wurde darin recycelt, plagiiert oder auch unabhängig wiedergeboren. Die melancholische, stimmungsbetonte Erzählung "Und führet mich zu stillen Wassern" ("Beside Still Waters") über einen Prospektor, der sich auf einem Planetoiden niederlässt und als einzige Ansprache einen Roboter hat, der die ihm einprogrammierten Antworten abspult, berührt dagegen immer noch. - Wie gesagt: Ein Plätzchen im Klassiker-Regal dürfte man Robert Sheckley schon reservieren!

Oliver Henkel: "Im Jahre Ragnarök"

Broschiert, 213 Seiten, € 13,30, Atlantis 2009.

I absolutely no longer care what happened after the South won the Civil War, schrieb einmal US-Autor Richard Bowes, der selbst gerne mit parallelen Zeitlinien jongliert, in Anspielung auf den vielleicht zweitbeliebtesten Plot von Alternativweltgeschichten. Unangefochtene Nummer 1 bleibt freilich der Fortbestand des Dritten Reiches. Umso schöner, wenn ein Autor seine Handlung zwar in räumliche und zeitliche Nähe zum Dauerbrennerthema rückt, dann aber doch einen anderen Aspekt hervorkehrt. Wie der Lübecker Oliver Henkel, der sich über Romane wie "Die Zeitmaschine Karls des Großen" und "Kaisertag" immer weiter an die Gegenwart herangearbeitet hat und uns nun in ein Deutschland ein halbes Jahr nach dem - hier nicht erfolgten - Mauerbau führt. Auch in Henkels "Im Jahre Ragnarök" hat Deutschland den Krieg verloren und wurde in Besatzungszonen aufgeteilt ... nur nicht ganz so, wie wir es aus der Geschichte kennen. Ganz ohne Nazis (der aus der nordischen Mythologie entlehnte Titel deutet es ja bereits an) wird es allerdings auch hier nicht gehen.

Für seine Prämisse hat Henkel einfach die Sowjetunion aus dem Spiel genommen: Nach Stalins vorzeitigem Tod ist das einstige Imperium in einander bekriegende Diadochenreiche zerfallen, die auf der Bühne der Weltpolitik keine Rolle mehr spielen. Und da auch in China immer noch der Bürgerkrieg tobt, stehen die USA als einzig verbliebener Global Player da. Ein - inspiriert wohl noch von der Gemütslage im Gefolge der Bush-Kriege - ziemlich verhasster übrigens. Selbst beim wichtigsten Verbündeten Großbritannien, das mit Müh und Not sein Empire zusammenzuhalten versucht und noch immer an Ressourcenknappheit wie in Kriegszeiten leidet. Schließlich gab es auch nie einen Marshall-Plan, der Europa wieder auf die Beine geholfen hätte. Statt dessen wurde für Deutschland ein modifizierter Morgenthau-Plan verwirklicht: Nach der Zerstörung sämtlicher industrieller Kapazitäten stellt das dreigeteilte Land - und insbesondere die große amerikanische Zone im Osten - eine einzige verelendete Brache dar. Freiwillig betritt den Bund Deutscher Länder niemand mehr; aber manchen bleibt halt keine Wahl.

... wie John Tubber vom britischen Joint Intelligence Service. Einige Missionen im zerbröckelnden Empire hat er bereits versemmelt, nicht zuletzt weil er zu voreiligen Schlüssen neigt: der richtige Mann, um ihn ans deutsche Ende der Welt zu schicken. Immerhin geht es nur darum, einen Fall von Kunstschmuggel aufzudecken, worauf die USA, die sich sämtliche deutschen Kunstwerke als "Reparationszahlung" gekrallt haben, stets ein Argusauge halten. Keine hohe Priorität für Johns Londoner Vorgesetzte - für ihn selbst aber die letzte Chance, an der er verzweifelt festhält. Als ortskundiger Führer wird ihm Günter Dünnbrot, ein Kommissar des verhassten Ordnungsdiensts, zur Seite gestellt. Die Chemie zwischen Tubber und seinem sich betont gleichgültig gebenden Partner wird in der Folge eine wichtige Rolle spielen; zusätzlich aufgefrischt, sobald sich als Venus ex machina Chantal Schmitt dazugesellt: eine belesene Edelprostituierte aus Luxemburg, die als wandelndes Mini-Wirtschaftswunder den Ersatz fürs ausgebliebene echte gibt. Mit Chantals Freundin Greta komplettiert sich das zusammengewürfelte Quartett, das in der Folge einige waghalsige Missionen unternimmt und in eine Verschwörung gerät, die ähnlich grell wie ein Exploitation Movie anmutet (aber es wird keine Hitlerköpfe in Gurkengläsern geben, soviel sei gesagt).

"Im Jahre Ragnarök" ist ein spannender Abenteuerroman; ein Schwachpunkt liegt darin, dass zu oft der Zufall bemüht wird. Nicht solche, die durch die Zeitparadoxa, die sich rings um John häufen, erklärt werden, sondern banalere: Ein bis eben noch bedeutungsloser Statist wirft gerade noch rechtzeitig einen Blick auf zufällig aufgeschlagene Seiten, um schuldbewusst zu erbleichen und somit ungewollt einen wichtigen Hinweis zu liefern. Ein belauschter Gesprächsfetzen enthält just das entscheidende Stichwort, das unser Quartett auf der Spur bleiben lässt - und dergleichen mehr. Allerdings führt Henkel dies auch weiter und setzt den Zufall als augenzwinkerndes Stilmittel ein: Als Running Gag zieht sich das Sachbuch über Kriegskunst im antiken Kleinasien, das John einst zu niemandes Interesse geschrieben hat, durch den Roman. Der Großteil der Auflage vermodert bei ihm daheim im Keller, nur eine Handvoll Leute weltweit hat sich je ein Exemplar gekauft - die tauchen dafür aber an den unerwartetsten Stellen auf. Überhaupt sind zahlreiche, meist humorige, Anspielungen enthalten: Etwa auf alternative Geschichtsentwürfe aus Literatur (L. Sprague de Camp) oder Populärwissenschaft (Heribert Illig). Oder auch Auftritte von - in dieser Welt verhinderten - Berühmtheiten. Besonders nett etwa ein (dünner!) Gert Fröbe, zwei Jahre vor "Goldfinger", den er hier wohl nie verkörpern wird, der sich dafür aber im Ed Wood-Meisterwerk "Nazi-Zombies aus dem Weltall" ausleben darf.

Letztlich ist es aber vor allem die alternative geopolitische Prämisse, die den Reiz des Romans ausmacht und die noch Stoff für weitere Bände bieten könnte. Dann vielleicht ohne Nazis.

Michael McBride: "Reiter der Apokalypse"

Broschiert, 555 Seiten, € 9,20, Blanvalet 2009.

In einem Albtraum aus Eiter, Blut und verschmortem Fleisch beginnt "Reiter der Apokalypse" ("The Fall"), Start der Horror und Science Fiction verschmelzenden "God's End"-Trilogie des US-Amerikaners Michael McBride. Wir befinden uns in einem von der US-Army geführten Flüchtlingslager im Norden des IraN, also nur einen geopolitischen Konflikt nach der Gegenwart. Zugleich auch nur einen vor dem ganz großen finalen Showdown. Atomkriege, Klimakatastrophe, nanotechnologische Singularität - eines haben all diese Untergangsszenarien gemeinsam: sind sind menschengemacht. Bei McBride hingegen wird die Apokalypse wieder zur Chefsache - oder etwa doch nicht? Leicht macht es einem der Autor mit der Deutung seines extrem spannenden und streckenweise (was nicht negativ gemeint ist) ebenso widerwärtigen Romans nämlich nicht.

Adam Newman hat sich eigentlich nur für die Armee verpflichten lassen, um sein Medizin-Studium finanziert zu bekommen, jetzt glaubt er in der Hölle auf Erden gelandet zu sein - zumindest solange, bis das eigentliche Ding auf die Welt losgelassen wird. Der mysteriöse Einheimische Muwth führt die Reste von Adams Kompanie in ein Höhlensystem, in dem sie erschreckend realen Objekten aus der Offenbarung begegnen - am Ende ihres Irrgangs steht die Umwandlung von vier Menschen in die apokalyptischen Reiter, die McBride in schaurig-schöner Weise bildhaft beschreibt. Sie ziehen fortan parallel zu einem neuen Weltkrieg über den Globus, Schwärme von angriffslustigen Insekten im Gefolge, die die Überlebenden ihres Vernichtungsfeldzugs zu dämonenhaften Kreaturen mutieren lassen. Zu den wenigen, die Tod oder Umwandlung entgehen und nun durch die verwüsteten USA irren, gehören die Wissenschafterin Evelyn Hartmann, das Geschwisterpaar Melissa & Marc Stringer, die aus ihrem von Gewalt geprägten Elternhaus abgehauen sind, und die Studentin Jill, die schon länger Visionen von Tod und Verfall plagen.

Eine besondere Rolle wird Phoenix spielen: Ein junger Mann, der seit seiner Geburt von einer Sekte irrer christlicher Fundamentalisten - er nennt sie nur den Schwarm - in einem Kellerloch gefangen gehalten wird, weil sie in ihm den neuen Messias sehen. Phoenix wird zum Brennpunkt der Ereignisse, als in der post-apokalyptischen Welt geistige Rufe nach Versammlung und Kräftebündelung vernehmbar werden (nebenbei bemerkt verknüpft mit einem Wortspiel, das in der deutschen Übersetzung nicht funktionieren kann) - und spätestens hier werden Parallelen zu Stephen Kings "The Stand" deutlich. McBride räumt auch gerne ein, dass ihn "The Stand" sehr beeindruckt hat; dessen plumpe und stellenweise bedenkliche Schwarz-Weiß-Malerei hat er jedoch nicht übernommen. Unter den Danksagungen am Romanende befindet sich auch eine an Autorenkollege Brian Keene, der sich ebenfalls bereits mit der biblischen Apokalypse befasst hat. Und das - obwohl er sie wörtlicher genommen hat - in viel differenzierterer Weise als King: Eindeutig der bessere Einfluss, und auch der zeichnet sich in "Reiter der Apokalypse" ab.

Wie gesagt: McBride ist nicht leicht zu fassen. Eingeleitet wird der Roman von einem Zitat aus dem Buch Jeremia: Verflucht der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seiner Kraft macht und dessen Herz sich vom Herrn entfernt. Die im Roman geschilderten praktischen Ausführungen von Religion sind dann aber durchweg negativ: von Atombomben legenden Dschihadisten bis zu Phoenix' durchgeknallter "Familie" - und eine Studentin aus Jills Clique kann es nicht fassen, dass Weltgericht und Auferstehung ganz anders ablaufen als in der Bibel beschrieben. Auch die Botschaft, die Muwth den Reitern mitgibt, kann man sich auf der Zunge zergehen lassen: "Du bist das Werkzeug Seiner Rache und der Botschafter Seiner ewigen Liebe: der rote Reiter, der Seen aus Blut auf den Schlachtfeldern zurücklassen wird." Das ist mal ein Spagat; überhaupt bleibt Muwth ausgesprochen undurchsichtig. Und wenn es später einmal heißt: Nur der Mensch musste seine Lektion noch lernen, musste die Schuld seiner Sünden abtragen, die Gottes Sohn versucht hatte, für sie zu tragen. Wie schnell sie doch vergessen ..., dann ist völlig in der Schwebe, wer da eigentlich spricht: Gott durch Muwth? Muwth auf eigene Faust? Der Autor? Diese Ambivalenzen machen "Reiter der Apokalypse" - neben der wortgewaltigen und bildhaften Sprache - zu einem Roman, dessen Fortsetzung im August man mit Spannung entgegen sehen kann. Durchaus möglich, dass letztlich alles noch einen schrecklichen Weg einschlagen wird - aber vielleicht auch nicht. Gegen Ende wird ein sehr, sehr interessanter Satz fallen.

Elizabeth Bear: "All the Windwracked Stars"

Broschiert, 368 Seiten, Tor Books 2009.

Wenn das nicht das pulpigste Cover des Jahres ist - ein T-r-a-u-m! Und es passt sogar zum Inhalt, denn wir bleiben beim Thema Götter mit Untergangsfaible. Nur die Herangehensweise unterscheidet sich beträchtlich: Während sich Jahwe der Methoden der modernen Apokalypsenführung bedient und von seinem sicheren Platz außerhalb der Schöpfung intelligente Waffen ins Ziel lenkt, stehen die altmodischen Asen bei Ragnarök selbst im Gefecht. Beziehungsweise standen und fielen: Im bildgewaltigen Eröffnungskapitel von Elizabeth Bears Endzeit-Roman taumelt die Walküre Muire (Bear schreibt nicht valkyrie, sondern verwendet das altenglische Wort waelcyrge) durch die von Schnee bedeckten Leichenberge ihrer toten Brüder und Schwestern. Ein Weltuntergang hat stattgefunden, doch er ist noch nicht vollständig und er hat noch nicht alle parallel nebeneinander existierenden Kontinua erfasst. Die eigentliche Handlung setzt über 2.000 Jahre später ein: Muire, ihre Mitstreiter und Gegenspieler - die Grenzen zwischen beiden werden zunehmend verschwimmen - sehen das Zeitalter der letzten aufgeschobenen Frist: Until world's end. Any day now.

John Scalzi hat die dauerproduktive Bear als den "Duracell-Hasen der Science Fiction" bezeichnet: Die Amerikanerin schreibt parallel an diversen Zyklen (und trotz des hohen Outputs mit bemerkenswerter Qualität); gerne lebt sie dabei ihr Faible für historische und mythologische Stoffe in opulenten Settings aus. In "All the Windwracked Stars" als Start ihrer "Edda of Burdens"-Reihe verquickt sie germanische Mythologie mit Science Fiction und Fantasy. Muire zieht mit Schwert und Laptop gleichermaßen durch die Lande. Sie hat als Weltraumpauschaltouristin auf der Oberfläche des Mondes gestanden - während in der Welt nebenan, ganz wie es in der Edda steht, der Wolf die Sonne verschlungen hat. Die er nun in seinem Bauch trägt, selbst wenn er als Serienmörder in Menschengestalt durch die Slums der letzten existierenden Stadt wandert. Stoffliche Welt und Metaphysik, Moderne und Mythologie fließen hier ebenso ineinander wie Vergangenheit und Zukunft, Gedanken und Außenwelt. Und natürlich wie die Subgenres der Phantastik - wer eine Schublade braucht, könnte Bears "Edda" durchaus unter New Weird einreihen.

Es ist sehr die Frage, ob in nordischer Mythologie Bewanderte hier im Vorteil sind, denn Bear versieht nicht einfach alte Sagen mit hochtechnologischen Versatzstücken, sie adaptiert sie auch in sehr freier Weise. Die Einherjer etwa, die in der Schlacht getöteten Krieger, die der Edda nach von den Walküren aufgesammelt und nach Walhall gebracht werden, leben in der "Edda of Burdens" in einer von Bear eigenkreierten Welt, Valdyrgard. Hier haben sie sogar eine moderne Zivilisation aufgebaut, bis diese in biologischen und nanotechnologischen Kriegen ebenfalls unterging und nun in ihren letzten Zuckungen liegt. Ist damit nun unsere heutige, nicht mehr von Göttern regierte Welt gemeint? Nicht unbedingt, die Welt der Menschen müsste eigentlich Midgard sein, und das erwähnt der Roman als schon seit dem letzten Ragnarök tote Eiswüste. Noch rätselhafter wird es aber bei den Hauptfiguren: Der Seelen- und Sonnenfresser Grey Wolf scheint der Fenriswolf der Sage zu sein - doch für Muire ist er ein verräterischer Bruder. Und die riesige Schlange, die sich durch den toten Ozean von Valdyrgard windet, klingt nur auf den ersten Blick nach der Midgardschlange: Hier sehen die Allianzen offenbar anders aus, denn Muire sieht in ihr den Bearer of Burdens und die letzte Hoffnung auf Rettung - wo doch die Midgardschlange der Todfeind der Asen (und damit auch der von "Odins Töchtern") sein müsste. Und weil all diese Widersprüchlichkeiten nicht etwa Fehler, sondern Teil des großen Rätsels sind, das Bear hier entwirft, gewinnt der Roman laufend an Faszination.

Nabel des Geschehens ist Eiledon, die letzte Stadt. Magie und Hochtechnologie verschmelzen hier - gar nicht so unähnlich Greg Bears (keine Verwandtschaft ...) "Stadt am Ende der Zeit". Menschen, Cyborgs, Mutanten und künstlich weiterentwickelte Tiere - trumans, halfmans, nearmans und unmans - leben in der vom weiblichen technomancer Thjierry regierten Stadt. Wenn Muire nicht durch die sterbende Welt wandert, hilft sie Thjerry dabei das unvermeidliche Ende weiter hinauszuzögern - auch nun, als der Wolf sein Unwesen treibt und Muire in immer mehr der StadtbewohnerInnen ihre wiedergeborenen Geschwister zu erkennen glaubt. Einer davon ist Cathoair, ein Wrestler und im Vergleich zu den anderen Hauptfiguren ein ausgesprochenes Leichtgewicht: aktiv wird er nur sexuell, am liebsten für Geld. Kein Vergleich mit den komplexen Motivationen der anderen Figuren, die die Grenzen zwischen "Gut" und "Böse" zunehmend verschwimmen lassen: Thjierry hält den letzten Posten der Zivilisation aufrecht - doch setzt sie dabei Mittel mit verheerenden Folgen ein. Und der Wolf will den so lange hinausgezögerten Abschluss der Apokalypse nicht zuletzt im Bewusstsein herbeiführen, dass erst danach etwas Neues entstehen kann - wer von beiden ist nun welcher Seite zuzuordnen?

Ein Aspekt, in dem Bear das Wesen der nordischen Mythologie sehr genau trifft, ist der Fatalismus: Nicht nur die Zukunft der Welt ist festgeschrieben, auch die einzelnen Figuren folgen ihrem jeweiligen Schicksal. Muires ist davon geprägt, dass sie einst aus der Entscheidungsschlacht davonlief und sich wegen ihres "Versagens" für alle Zeiten in der Bringschuld sieht. Dennoch verlangt ihr valraven, ihr biomechanisches Streitross ("Ross" mit Einschränkungen, siehe Titelbild), von ihr zu leben. Und definiert sich selbst mit diesen Worten: "I am metal and meat. Sorcery and steel. I am War." Bedeutungsschwangere Sätze, bildhafte Sprache und die Verwendung altertümlicher Wörter und Wortstellungen - nicht per Gießkanne, sondern abgestimmt auf die Charaktere - machen "All the Windwracked Stars" zu einem auch sprachlich sehr schönen Roman und ergänzen die komplexe Handlung, die weniger durch Stringenz als durch ihre atmosphärische Wirkung besticht. - Das Buch ist gut als Einzelroman zu lesen, die "Edda of Burdens" aber geht weiter: Teil 2, der "By the Mountain Bound" heißt und sich der Vorgeschichte widmet, ist bereits erschienen. Mit einem noch kitschigeren Cover.

Ashok Mathur: "Once Upon an Elephant"

Broschiert, 216 Seiten, Arsenal Pulp Press 2006.

Nochmal göttliches Einwirken, zur Abwechslung aber ohne großflächige Zerstörungen. Kein Wunder, diesmal geht es um eine der sympathischeren Erscheinungen, die sich die diversen Weltreligionen so zusammengezimmert haben: Ganesha, remover of obstacles, Verkörperung der Weisheit und der schönen Künste, Herr der Wissenschaften und sonst noch so einiges. Jene hinduistische Gottheit also, deren elefantenköpfige Statuetten in zahllosen Haushalten als Glücksbringer aufgestellt sind. Einige dieser Statuetten werden übrigens ihre ganz eigene Teilperspektive zu Ashok Mathurs ebenso intelligentem wie witzigem Vexierspiel beisteuern, denn Ganesha ist in all seinen Abbildungen präsent und kommentiert das Geschehen in unnachahmlicher Weise. Vorkenntnisse in hinduistischer Mythologie sind zum Verständnis nicht vonnöten. Es hilft allerdings eine gewisse Bereitschaft, nicht in absoluten Personen, sondern in Aspekten und Teilmanifestationen zu denken. Immerhin ist der Hinduismus auch die Religion, die dem modernen Sprachgebrauch den Avatar geschenkt hat.

Im Kanada unserer Tage wird der abgetrennte Kopf eines nicht zu identifizierenden jungen Mannes neben dem kopflosen Kadaver eines Elefanten gefunden. Das Polizei-Duo Gregor Simpson und Delilah Watson nimmt die Ermittlungen auf, ein Verdächtiger ist in Form des Universitätsmitarbeiters Sam Sribhaiman, der als Experte für Altertümer ein antikes indisches Schwert besitzt, rasch gefunden, und der altersstarrsinnige Richter McEchern hat über Sams Schuld zu befinden - derweil Sensationsreporter Josh Conrad sich eine völlig an den Haaren herbeigezogene Geschichte über Gangs mit Migrationshintergrund zusammenstrickt. So in etwa ließe sich die Handlung zusammenfassen, doch würde dies dem Roman in keinster Weise gerecht. Denn Ashok Mathur - "Y'see, it's about slippages of time, a falling apart of cause and effect." - springt in der Zeit vor und zurück oder stellt parallele Wirklichkeiten nebeneinander und schildert dieselben Begebenheiten aus verschiedenen Blickwinkeln. Die superkurzen Kapitel wechseln zwischen erster und dritter Person, können klassische Erzählung, Zeugenaussage oder Zeitungsartikel sein - und fügen sich am Ende perfekt zusammen. Über all dem verwickelten Geschehen aber wacht Ganesha, der nicht nur der Beseitiger von Hindernissen ist, sondern auch welche aufstellt, was sich in Form zahlreicher Plot-Twists niederschlägt. Dabei lohnt ein genauer Blick auf die Angabe des jeweiligen Kapitel-Erzählers: Denn Siddhi, Vighnesvara oder Ganapati mögen zwar allesamt Manifestationen Ganeshas sein, doch stehen sie für unterschiedliche Aspekte und bestimmen, ob es die ProtagonistInnen im jeweiligen Kapitel mit Problemen, Leidenschaft oder rationalem Vorgehen zu tun bekommen.

Im Fall des Mords-ohne-Opfer wiederholt sich der Geburtsmythos Ganeshas, den die Göttin Parvati, Gemahlin Shivas, aus Lehm und Schweiß schuf: In vitro is for sissies, resümiert Parvati im Roman und verarscht mit knochentrockenem Humor die diversen einander widersprechenden Legenden um ihren Sohn, den sie als Wächter vor ihrem Badehaus aufstellte, um ihren neugierigen Ehemann draußen zu halten. Shiva schlug ihm den Kopf ab und ersetzte diesen später reumütig durch den Kopf des nächstbesten vorbeikommenden Tiers - gut für die Sage, schlecht für das moderne Rechtssystem. Judge McEchern, der seinen Gerichtssaal wie einen Kasernenhof führt, hat es zu seinem Entsetzen plötzlich nicht nur - schlimm genug! - mit einem weiblichen Staatsanwalt, einem langhaarigen Verteidiger und einer Galerie voller Ausländer zu tun. Nein, jetzt kommt auch noch ein Angeklagter dazu, der irgendwie zuviele Arme hat - ganz zu schweigen von einem Kronzeugen mit Elefantenkopf, den außer dem Richter niemand wahrzunehmen scheint. Und draußen in der Welt beginnen derweil die Ganesha-Statuetten die Milch, die man ihnen traditionell reicht, tatsächlich zu trinken - der fröhliche Wahnsinn breitet sich aus.

Vergangenen Herbst hat der kanadische Kulturwissenschafter und Autor Ashok Mathur seinen neuen Roman "A Little Distillery in Nowgong" veröffentlicht, da lohnt sich auch der Blick zurück auf sein 1998 geschriebenes Debüt. "Once Upon An Elephant" strotzt vor Wortwitz und turbulenter Situationskomik - etwa wenn Judge McEchern beim Masturbieren durch die TV-Kanäle zappt, dabei schon wieder auf einen dieser verdammten Elefantenköpfe stößt und in seiner empörten Spontanreaktion vergisst, dass es nicht der Richterhammer ist, den er gerade in der Hand hält ... Noch viel übler spielt Mathur allerdings dem Journalisten Josh mit. Polizistin Delilah lässt sich mit ihm auf eine Affäre ein, wird des selbstverliebten Schmarotzers aber bald überdrüssig. Um den Verfall der "Beziehung" zu schildern, braucht Mathur bloß drei Sätze: Josh is watching television. He is watching my television. He is watching himself on my television: Startschuss für eine böse und urkomische Serie von Unfällen, bei denen der arme Josh stets auf die Schnauze fällt. Herr der Hindernisse, wir erinnern uns. Mit "Once Upon An Elephant" ist Ashok Mathur etwas geglückt, das eigentlich unmöglich scheint: Ein Roman, der sehr gebildet ist und zugleich so leicht wie Zuckerwatte.

Dirk C. Fleck: "Das Tahiti-Projekt"

Broschiert, 343 Seiten, € 9,20, Piper 2010.

Cording kam sich wie ein Zwitter vor, wie ein Wanderer zwischen zwei Welten, dem auf Tahiti Flügel gewachsen waren, während diese skrupellosen Eindringlinge aus dem Reich der Gier seine Füße in einen Betonblock zu gießen schienen. Kommen wir später darauf zurück, warum dieser Satz am Anfang steht. - Der Hamburger Autor Dirk C. Fleck, der seinerzeit mit "GO! - Die Ökodiktatur" für Aufsehen gesorgt hatte, kehrte mit "Das Tahiti-Projekt" zum Thema Ökologie in Romanform zurück. Es ist nun auch als Taschenbuch erschienen und hat zwischenzeitlich den Deutschen Science Fiction Preis 2009 erhalten.

Fleck führt uns darin in ein Jahr 2022, in dem die Negativ-Trends der vergangenen Jahrzehnte einen ersten absoluten Gipfelpunkt erreicht haben: In Kalifornien tobt zwischen Forstindustrie und UmweltschützerInnen bewaffneter Kampf um die allerletzten Mammutbäume, in Hamburg werden ghettoisierte Arbeitslose durch drogenversetzte "Armenspeisung" ruhig gestellt. Über letzteres darf Umweltjournalist Maximilian Cording nicht berichten - stattdessen wird er freundlich nach Tahiti abgeschoben, wo er über den Stand eines großangelegten Projekts berichten (und es nach Möglichkeit verreißen) soll, mit dem die Insel sich in ein Paradies der Nachhaltigkeit umgewandelt hat. Auf Tahiti erliegt der zynische Dauergrantler aber nicht nur der Poesie der Südsee, sondern vor allem den bestechend einleuchtenden - und funktionierenden - Ideen von Tahitis umtriebigem Jungpräsidenten Omai. Als sich die Wirtschaftsmächte USA und China auf die illegale Ausbeutung der Manganknollen-Vorkommen vor Tahitis Küste einigen, droht dem Paradies jedoch der Öko-Kollaps - und Cording muss sich entscheiden, wo er steht.

Soweit die Handlung - rezipieren kann man das Werk dann auf zwei Arten: Als Lieferant von Denkanstößen und Informationen, wofür vor allem das Glossar und die darin angeführten Links geeignet sind. Zahlreiche real existierende Projekte und Initiativen in Sachen ökologisch nachhaltiger Entwicklung werden hier vorgestellt. - Demgegenüber steht die Rezeption als Roman, was das Buch ja der Form nach sein will, und die fällt weniger positiv aus. Zugute halten muss man Fleck, dass er - zumindest bis im letzten Abschnitt wieder ein wenig Fahrt aufgenommen wird - das Genre der Utopie wählte, und die hat stets ein Grundproblem: Sie ist langweilig. "Das Tahiti-Projekt" ist sogar eine superklassische Utopie im Sinne von Thomas Morus, inklusive einheimischer Führerin, die den Besucher durch die diversen Segmente der idealen Gesellschaft lotst. Wir lernen Politik, Bildungs- und Gerichtswesen und vor allem natürlich die neuorganisierte Wirtschaft kennen: Eine besonders im Mittelteil kaum von irgendeiner Handlung zusammengehaltene Revue aus Elektroautos auf mit Reiskleie gepflasterten Straßen, Gebäuden aus Hanfbeton, Kleidung aus Brennnesselfasern und vielem, vielem mehr. Immer wieder wird (vom Autor, nicht von der sanften Insulanerin) als Kontrast verächtlich auf die Gegenstücke aus der Welt der alten Moderne verwiesen - letzteres wirkt spätestens dann nicht mehr wirklich sympathisch, wenn die ständigen In-Bausch-und-Bogen-Verdammungen sich auch auf Fragen der gesellschaftlichen Organisation erstrecken.

Das größere und eigentliche Problem aber ist die Sprache. Fleck arbeitete bislang - ganz wie seine Hauptfigur - hauptsächlich in einem journalistischen Kontext, und das schlägt sich auf den Roman nieder. Schon Frank Schätzing glückt die Hybridform aus Erzählung und Faktenwiedergabe nicht immer; in Flecks "Tahiti-Projekt", wo die Fußnoten im Glossar teilweise gleichlautend das wiederholen, was schon im eigentlichen Text steht, geht dies noch einen Schritt weiter. Fleck schreibt nicht etwas, er schreibt über etwas - was stilistisch einen ziemlichen Unterschied ausmacht. Unmittelbares Erleben wird nicht wiedergegeben, stattdessen alles durch einen Wortfilter gejagt, der - je nach Grad der Verdichtung und Polemik - einer Reportage, einem Kommentar oder auch einem Pamphlet angemessen wäre, aber nicht einer Erzählung. Es wimmelt daher nur so von Schlagwörtern, Phrasen, Worthülsen und auf die Spitze getriebenen Formulierungen. Es gab keinen Platz für luxuriöse Gettos, in denen die albernen Bedürfnisse einer ignoranten, abgewirtschafteten Klientel aus dem fernen Europa befriedigt werden konnten - wer formuliert so beim Sprechen oder Denken? (Ganz abgesehen davon, dass das ständige Kommentieren aus höchsten moralischen Höhen herab weder zum Differenzieren geeignet ist noch auf Dauer sonderlich einnehmend für die eigentlich gute Sache wirkt.) Sprachlich holpert es streckenweise ordentlich, erst recht wenn das Bedürfnis, alles zu Wortballungen zu verdichten und die dann noch möglichst knallig zu formulieren, auf Passagen übertragen wird, in denen mal kein belehrender Inhalt vermittelt wird. Siehe den Einleitungssatz oder die Beschreibung eines Liebespaars am Strand à la: Die beiden wiegten sich in der Brandung wie eine sturmerprobte Schlingpflanze.

Im Nachwort wird offen erklärt, dass "Das Tahiti-Projekt" - das übrigens eine Fortsetzung erhalten wird - darauf angelegt war, das Konzept des "Equilibrismus" (beschrieben im gleichnamigen Buch von Volker Freystedt & Eric Bihl) über das Medium Roman einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen. Aber gut gemeint ist nicht automatisch gut, und einen Roman kann man ebensowenig allein nach seiner Botschaft bewerten wie einen Song nach seinem Text. Auch "Metatropolis" drehte sich um die Präsentation von Alternativen zur Ausbeutungsgesellschaft der Gegenwart - doch geschah dies dort in einer auch literarisch überzeugenden Form. Aus dem "Tahiti-Projekt" pickt man sich am besten die enthaltenen Denkanstöße heraus und stellt das Buch selbst ins Sachbuchregal: Neben "Das Imperium der Schande" von Jean Ziegler (der Fleck im Umschlagtext Rosen streut), "Silent Spring", "Die Grenzen des Wachstums" und all die anderen Werke, die sich mit dem in der Tat notwendigen globalen Umdenken befassen, ohne dabei aber vorzugeben, sie wären Romane.

Dmitry Glukhovsky: "Metro 2034"

Broschiert, 526 Seiten, € 14,40, Heyne 2009.

Der Vorgängerroman "Metro 2033" - hier der Rückblick - endete mit einem Lehrstück in Sachen Erst-schießen-dann-fragen; der moralische Einschlag kam irgendwie unerwartet, aber dennoch gut. Nun führt uns Dmitry Glukhovsky erneut ins Labyrinth der Moskauer U-Bahn hinab, 20 Jahre nach der nuklearen Apokalypse. Erstmals streut uns der russische Bestseller-Autor nun auch ein paar Info-Splitter über Ablauf und Vorgeschichte des Letzten Weltkriegs vor die Füße. Unter anderem erfahren wir dabei, dass die Metro schon lange vor der monströsen Romangegenwart ein mythenbesetzter Ort war: Dieser von Menschen geschaffene Tartaros, dieses nostalgisch nach der Antike ausgerichtete Labyrinth, ein auf den Kopf gestelltes Spiegelbild der Oberfläche, lässt Glukhovsky eine seiner Hauptfiguren schwärmen. Urban Legends um Menschen, die in den Schächten und Bunkern des unterirdischen Netzes verschwanden, gab es auch schon im 20. Jahrhundert. Und wie schon aus Teil 1 bekannt, bilden Geschichten und G'schichteln sowie die pure Lust am Erzählen - sowohl des Autors als auch seiner Figuren - den Kern der "Metro"-Romane.

"Metro 2034" schließt nicht unmittelbar an seinen Vorgänger an und war wohl auch nicht von Anfang an einkalkuliert: Das deutet jedenfalls ein Blick auf die im Einband enthaltene Karte des Metro-Netzes an: Die Station Sewastopolskaja, einer der wichtigsten Schauplätze des neuen Romans, wurde in "Metro 2033" noch als "unerforscht" angegeben ... obwohl sie den Informationen von Teil 2 zufolge seit vielen Jahren als Stromproduzent für andere Stationen allgemein bekannt ist. Wichtiger ist aber der Wechsel bei den Hauptpersonen: Der jugendliche Held Artjom hat in Teil 1 eine bittere Lektion über das Leben gelernt und trägt die Handlung nicht mehr weiter. Die wird stattdessen auf drei Personen aufgeteilt, die deutlich weniger zur Identifikationsfigur für LeserInnen zugeschnitten sind. Da ist zunächst der etwa 60-jährige Nikolai Iwanowitsch bzw. Kolja. In seiner Heimatstation Sewastopolskaja begegnet er Hunter, dem einzigen Erbstück aus Teil 1. Als Stalker gehörte Hunter zu den wenigen Wagemutigen, die sich aus den unterirdischen Kolonien an die verstrahlte Oberfläche wagten, um Brauchbares zu bergen. Die Ereignisse von "Metro 2033" haben ihn schwer gezeichnet, als schweigsamer Zuwanderer ist er in die Sewastopolskaja gekommen und hilft bei deren Verteidigung gegen die Monster und Mutanten des Metro-Netzes mit. Als die Station den Kontakt zum restlichen Netz verliert, machen sich die beiden ungleichen Gefährten auf den Weg, um die Ursache zu erkunden.

Sascha heißt die Dritte - jawohl, die. Nachdem Frauen in Teil 1 neben Männern und Mutanten nicht mal eine untergeordnete Rolle spielten, ist eine der Schlüsselfiguren des neuen Romans eine Halbwüchsige, die mit ihrem todkranken Vater in der Verbannung einer abgelegenen Station lebt. Zunächst bleibt offen, wie die beiden Ebenen zusammengehören, ob sie räumlich oder zeitlich getrennt sind - oder ob der Handlungsstrang um Sascha vielleicht gar nicht real ist. Denn Kolja trägt am liebsten den Namen Homer: Seine große Vision ist es, den kollektiven Geschichts- und Gedächtnisverlust der unterirdisch hausenden Menschen zu beenden. Er will eine Chronik des Metro-Zeitalters schreiben und hat erkannt, dass er ähnlich seinem Namenspatron einen Mythos erschaffen muss, an dem er seine historischen Fakten auffädeln kann. Und ein Mythos braucht Helden: Hunter wäre der eine, Sascha böte sich als dessen ideale Ergänzung an. - Die Zusammenführung der drei kommt dann nicht allzu spät, aber ein wenig Liebäugeln des Autors mit Meta-Ebenen der Erzählung ist nicht zu verkennen.

Wenn "Metro 2033" vor allem eine actionlastige Rundreise durch die Vielfalt der neuen unterirdischen Gesellschaftssysteme war, dann hat "2034" den Tourismus-Aspekt deutlich verknappt und setzt stärker auf die Psychologie der Hauptfiguren und ihr brisantes Zusammenspiel. Hunter erscheint widersprüchlich, er tötet ohne Rücksicht und mehr als einmal auch ohne Notwendigkeit - seine wahren Absichten bleiben für Homer so nebelhaft wie die Ungeheuer, die Glukhovsky geschickt im "Alien 1"-Stil mehr verhüllt als zeigt. Aber auch Homer selbst hat seine Schattenseiten: In seiner Besessenheit einen Mythos zu schaffen ist er bereit, die Wirklichkeit zu ignorieren oder zu verbiegen - und erscheint zunehmend fragwürdig. Ein interessantes Paar, das wie ein Hai und sein Lotsenfisch durch den Untergrund zieht.

Auf die Frage, warum er bei einem früheren Angriff von den Untergrund-Monstern unbehelligt blieb, antwortet Hunter: "Würdest du verdorbenes Fleisch essen?" Und der unmittelbar daran anschließende Satz lautet: Die Schönheit wird die Welt erlösen ... nicht nur mit diesem zynischen Schnitt zeigt Glukhovsky, wie gerne er scheinbar Gegensätzliches im Kombi-Pack vereint. In "Metro 2033" ließ sich eine Metapher für das in Teilgesellschaften zerfallende postsowjetische Russland ebenso finden ... wie eine geilbunte Hintergrundwelt für interaktive Spiele; "Warhammer" im Stadtformat, gewissermaßen. Das Ego-Shooter-Game zu Glukhovskys Roman kommt übrigens im März auf den Markt. "Metro 2034" lässt der Action und locker aus der Hüfte geschossenem Philosophieren über die Conditio humana gleich viel Raum, und noch stärker als im Vorgängerroman thematisiert der Autor das Erzählen an sich. Im Grunde ist "Metro 2034" damit der bessere der beiden Romane - und auf jeden Fall bleibt Glukhovsky eine interessante Stimme innerhalb der Phantastik.

David Weber: "Die Kriegerin" + "Der Zorn der Gerechten"

Broschiert, 668 bzw. 652 Seiten, jeweils € 10,30, Bastei Lübbe 2009.

Pro Jahr wirft David Weber im Schnitt zwei Bücher aus, und die gehören gar nicht einmal zu den kürzesten ihrer Gattung. Maßgeblichen Anteil daran hat, dass der US-amerikanische Autor seinen charakteristischen Schreibstil mittlerweile perfektioniert hat und sich die Seiten quasi wie von selbst füllen. Diese beiden Bücher hier sind in der Originalausgabe 2006 unter dem Titel "In Fury Born" als ein Werk erschienen. (Die Vorgeschichte ist übrigens um noch eine Schraubenwindung komplizierter, aber dazu später mehr.) Bastei hat den Riesenschinken zweigeteilt, was von vielen LeserInnen nicht so gerne gesehen wird, hier aber einen unschätzbaren Vorteil gegenüber den KäuferInnen des Originals bietet: Denn so zerfällt der genau an der richtigen Stelle durchtrennte Roman in zwei unabhängig voneinander zu erwerbende Bücher. Und von denen ist eines interessant. Und das andere nicht.

Wie zu erwarten handelt es sich um Military SF und der durch "Honor Harrington" und jüngst "Nimue Alban" bekannte Weber baut eine weitere Heroine auf: Alicia DeVries, die perfekte Soldatin. Die Ausbildungsprozesse der Militärmaschinerie, die darauf abzielen, die Persönlichkeit so weit einzuschmelzen, dass man anschließend genau die richtige, perfekt formbare Legierung erhielt, die für den Stahl des Imperiums nun einmal gebraucht wurde, sind für die hochbegabte Alley einfach 'ne Wucht. Da muss also noch ein ordentlicher Bruch folgen, denkt man - immerhin steht im Klappentext was von einer Alicia, die von der Regierung "schwer enttäuscht" ist. Ein paar minimale Hinweise im Text scheinen darauf auch hinzusteuern: Alley räsoniert bei der Betrachtung einer Gefechtssimulation, dass deren realweltliche Entsprechung wohl mit dem Wort "Massaker" zu beschreiben wäre. Oder denkt über eine Alien-Spezies, dass diese kriegerischer als die Menschheit wäre ... was nicht gerade leicht sei. Ansätze zu Subversion also, auf denen aber seltsamerweise nicht aufgebaut wird. Stattdessen wird ausführlich Gefecht um Gefecht geschildert, was parallel mit Alleys Aufstieg bis in den imperialen Elite-Kader läuft. Weder ist eine persönliche Entwicklung zu erkennen noch ein wachsender innerer Zwiespalt noch sonst irgendetwas, das das Ganze auch menschlich interessant machen könnte.

Weber-typisch nimmt die Handlung jeweils einen von zwei Grundmodi an: Abläufe (meist Kampfeinsätze) und Dialoge, zumeist in Form von Sachreferaten - der Gesamteindruck ist der eines detaillierten Protokolls. Mit gigantischem Personal übrigens, Alley als vermeintlich romantragende Hauptfigur ist hier nur eine von vielen. Zum Glück kann man die zahlreichen Namen - Menschen wäre mangels unterscheidbarer Darstellung zuviel gesagt - am Romanende unter "Dramatis Personae" nachschlagen, komplett mit Titeln wie Gunnery Sergeant, Senior Rifleman oder Funktionen à la Gruppenführer von Schützengruppe Alpha des Dritten Trupps. Das funktioniert wie ein Steckspiel: Jeder ist genau an seinem Plätzchen festgemacht. Geübte LeserInnen von Military SF respektive Fans von Organigrammen, Befehlsketten und anderen analen Wonnen werden sich daran nicht stören - für den Rest kann die Sache rasch ermüdend werden.

... doch das ist eine reine Geschmacksfrage. Problematischer ist die Schlagseite, die Webers Werke oft - und hier besonders - aufweisen: Natürlich basiert das Imperium auf Vernunft und kommt seinen BürgerInnen zugute; diejenigen, die sich gegen Eingliederung sträuben, sind Terroristen. Auch sie lässt der Autor zu Wort kommen, aber bei näherem Blick ausgesprochen alibimäßig: Sie erhalten nicht nur wesentlich weniger Erzählraum. Bezeichnend ist auch, dass ihre Titel stets mit Anführungszeichen versehen werden, die der imperialen Seite aber - offensichtlich legitimiert - nicht. Doppelt pikant, wenn man eine kurze Anmerkung zur Historie des Imperiums ganz prosaisch so interpretieren muss, dass sich die edle Dynastie Murphy einst nach einer Zeit der Bürgerkriege die Herrschaft kurzerhand unter den Nagel gerissen hat.

An dieser Stelle müsste die Spoiler-Grenze vor Teil 2 verlaufen ... doch die ist hier gar nicht so leicht zu setzen. Skurrilerweise umreißt der Klappentext von "Die Kriegerin" nämlich eine Handlung, die auch nach der letzten Seite noch nicht einmal angefangen geschweige denn diesen Stand erreicht hat; erst "Der Zorn der Gerechten" wird dies tun. Diese hintere Hälfte von "In Fury Born" wiederum ist die neubearbeitete Fassung eines Weber-Romans aus den frühen 90ern, "Path of the Fury". Offenbar wollte Weber den alten Roman mit der Vorgeschichte der Hauptfigur ergänzen - da dieser Teil aber eine nachvollziehbare persönliche Entwicklung schuldig bleibt und außer Gefechtsschilderungen noch und nöcher nichts zu bieten hat, kann man ihn getrost knicken und sich gleich der Neuversion des Altromans widmen. Der beginnt mit zwei Massakern: Dem einen, das "Piraten" auf einem abgelegenen Kolonialplaneten unter Alleys Familie veranstalten - und dem, das Alley im Anschluss den Piraten beschert. Sie gerät in einen geistigen Ausnahmezustand und beginnt in ihrem Kopf die Stimme eines Wesens zu hören, das sich selbst für die Erinye/Furie Tisiphone aus der griechischen Mythologie hält: mithin die personifizierte Rache.

Military SF und übernatürliche Elemente scheinen eine krude Kombination zu ergeben - doch fragt sich im Anschluss nicht nur Alley, ob es überhaupt einer solch übernatürlichen Erklärung bedarf oder ob sie nicht einfach dem Wahnsinn verfallen ist. Damit zieht Weber eine zusätzliche "psychologische" Ebene ein, die Teil 2 deutlich interessanter macht - und von der Motivik sogar stimmig: Alicia liegt nahe genug an Alekto, und sobald sie die Künstliche Intelligenz eines entführten Raumschiffs Megaira tauft, haben wir das klassische Furien-Trio beisammen. Auch in "Der Zorn der Gerechten" wimmelt es von demokratiefeindlichen Anwandlungen, üblem Gerede von "gerechtfertigter Gewalt" und Soldaten, die mit "Zeit für Rock'n'Roll!" in den Kampf ziehen. Aber diesmal immerhin im Rahmen eines Maß und Ziel verlierenden persönlichen Rachetrips, was einen etwas anderen Kontext ergibt als Teil 1. Der ist einfach nur - man kann es nicht anders nennen - Imperialismus pur.

Lorna Freeman: "Die Verpflichtung" + "Die Königstreuen"

Broschiert, 693 bzw. 473 Seiten, jeweils € 10,30, Blanvalet 2009.

Im Amazon-Forum - immer ein interessantes Stimmungsbarometer, außer es wird grade mal wieder eine Kampagne lanciert - herrscht eine gewisse Konsterniertheit über den Beginn von Lorna Freemans "Grenzlande"-Saga (im Original: "Borderlands"). Und liest man sich die einzelnen Meinungen so durch, ist auch schnell die Ursache geortet: Epische Völkerschlachten, wie die Titelbilder sie suggerieren mögen, gibt es hier nämlich keine. Dafür sorgt schon Freemans eher unmartialischer Anti-Held Hase (im Original tatsächlich Rabbit), der nicht nur Vegetarier ist, sondern auch ein "Pfau" - soll heißen: seinen Weggefährten bietet er mit seiner Neigung sich am laufenden Meter die Kleidung oder die Frisur zurechtzuzupfen immer wieder Anlass für Spott.

Die "Grenzlande" sind ausdrücklich keine Funny Fantasy; nur damit kein falscher Eindruck entsteht. Aber sie flirten mit dem Humor: In etwa so wie in Jennifer Fallons "Gezeitenstern"-Reihe, wenn sich die Figuren in Wortduellen ergehen, oder in der "Drachenlanze", wenn die Kender zum Einsatz kommen. Das ergibt einen vergnügten und angenehm zu lesenden Plauderton, und der ist sogar mit den grimmigeren Teilen der Handlung durchaus vereinbar. Wenn in einer Passage nacheinander Gouverneurin, Oberkleriker und Militärkommandant eines Provinzkaffs mitsamt ihrem jeweiligen Gefolge in Hases Hütte aufmarschieren, wächst sich das zu einem Gedrängel aus, das an die berühmte Szene der Marx Brothers in der Schiffskabine erinnert. Und einen Mordanschlag auf einem Maskenball bewertet Hase selbst als Possenspiel. Auffällig auch das Gefallen, das Freeman (offenbar eine in den USA lebende Autorin, die sich mit biografischen Informationen sehr zurückhält - vielleicht ein Pseudonym?) darin findet, sich ihren Recken nackt auszumalen. Da bügelt er Wäsche in der U-Hose, lässt sich an Deck eines Schiffs Holzsplitter aus dem Hintern ziehen oder muss vor Publikum ein Bad nehmen (mit einer Drachin, die ein Fenster des Badehauses als Logenplatz besetzt hält). Das stark empfundene Hygiene-Bedürfnis der Hauptfiguren ist übrigens nicht der einzige moderne Einschlag im High Fantasy-Setting. Es tauchen auch Begriffe wie "Büro", "Bademantel" oder "Lorgnon" auf, die anachronistisch wirken mögen, eher aber für Freemans erfrischend unbekümmerte Herangehensweise sprechen.

Teil 1, "Die Verpflichtung" ("Covenants"), erweckt mit dem Umschlagtext zunächst den Eindruck, dass es sich wieder mal um eine 0815-Geschichte vom Jungen vom Lande, den das Schicksal zu Höherem auserkoren hat, handelt. Doch dass Hase, obwohl einfacher Grenzsoldat des Königreichs Iversterre, formal weit oben in der Thronfolge steht, ist kein Geheimnis. Und die magische Gabe, die in ihm schlummert, muss ihm auch nicht erst irgendein Weiser pompös eröffnen. Hase war schließlich mal Lehrling bei einem Meister in den benachbarten Grenzlanden, ist vor diesem aber nach Iversterre abgehauen - gewissermaßen die Kontrarebellion eines Teenagers, dessen Eltern einst den umgekehrten Weg gingen. Nun aber folgt ihm die Vergangenheit in die neue Heimat nach: Hase trifft auf den Faena Laurel, einen Gelehrten und Kriegerpriester der Grenzlande in Gestalt eines aufrecht gehenden Berglöwen, und der befindet sich auf einer wichtigen Mission. Denn die Grenzlande, wo Drachen, Elfen, Elementargeister und intelligente Tiere leben, sind zwar ein zerstrittenes Sammelsurium von Domänen, das von den vermittelnden Faena gerade mal so zusammen gehalten wird - doch gegen einen gemeinsamen Feind können sie sich jederzeit verbünden. Und Anlass, um dem Königreich der Menschen den Krieg zu erklären, haben sie genug.

Die Thematik im Hintergrund ist eine klar ökologische: Die nach Iversterre geschmuggelten und zu Gebrauchsgegenständen weiterverarbeiteten "Naturgüter" sind für die Grenzlandbewohner nichts anderes als die Leichen ihrer Landsleute. Häute, Holz, Elfenbein - die Liste der beanstandeten "Waren" liest sich wie eine Übersicht über das, was Flughafenzöllner täglich aus Artenschutzgründen beschlagnahmen. Ähnlich wie bei Ursula K. Le Guin oder Robin Hobb stellt Lorna Freeman zwei Prinzipien einander gegenüber: Die expansionistische und Ressourcen verschlingende Zivilisation der Menschheit und das chaotische Reich der Natur, für die wenigstens die Literatur die Wunschvorstellung wahr werden lässt, sie könnte sich wehren; Mutter Gaia selbst wird auch ihren Auftritt haben. Einen interessanten Zusatzspin bekommt die Handlung dadurch, dass die Grenzlande einst den ganzen Kontinent umfassten, ehe die Invasion der Menschen den südlichen Teil für sich beanspruchte; doch unter der Oberfläche von Iversterre regt sich das alte (Natur-)Erbe immer noch. Freeman ist ein rechtes Schlitzohr, indem sie einige für die Handlung wichtige Tendenzen nicht direkt ausspricht, sondern die LeserInnen selbst draufkommen lässt: Jedenfalls steckt mehr dahinter, wenn Hase einen unsympathischen Kameraden "Wiesel" schimpft. - Kriegsgefahr, Mordanschläge und Machtintrigen: Hase steht als der ehrliche Narr im Zentrum der Geschehnisse und hält anderen den Spiegel vor ... oft spiegelt sich ein Tier darin.

Achtung, Spoilergrenze: Teil 2, "Die Königstreuen" ("The King's Own"), startet weitgehend noch einmal bei Null. Zwar ist Hase mittlerweile vom König anerkannt und hat überdies sein magisches Talent voll entwickelt, was ihn in Summe zum mächtigsten Wesen der Welt machen dürfte. Doch beschränkt er sich bescheiden darauf, als Soldat in der Garnisonsstadt Freston zu verbleiben. Als Vermittler zwischen den Ländern und Prinzipien hat er es hier nicht leicht: Skepsis und Ablehnung gegenüber den dreckigen Magischen sitzen den Menschen tief in den Knochen. Und bei verbalen Anfeindungen wird es nicht bleiben: Als der Königstross in Freston eintrifft, setzt sich überdies ein schwarzmagischer Angriff in Gang. "Die Königstreuen" bleibt im Gegensatz zu seinem Vorgänger auf einen Schauplatz beschränkt, die Handlung trägt klare Züge eines Whodunnit-Krimis, und auch der Humor wurde hier spürbar zurückgeschraubt. - Insgesamt hat die "Borderlands"-Reihe eine wechselvolle Geschichte durchlebt, nicht zuletzt was die Publikation anbelangt: Nachdem die beiden ersten Teile 2004 und 2006 veröffentlicht wurden, kam es zu Problemen zwischen der Autorin und ihrem Verlag. Teil 3, "Shadows Past", wird nach diversen Verzögerungen daher erst diesen Februar erscheinen. Die Übersetzung ist für nächstes Jahr geplant.

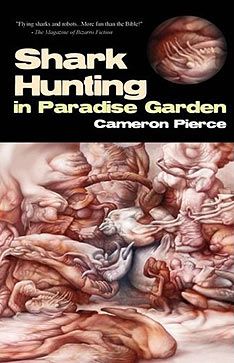

Cameron Pierce: "Shark Hunting in Paradise Garden"

Broschiert, 128 Seiten, Swallowdown Press 2008.

Ein broschürenkurzer, aber höchst vergnüglicher Nachtrag zum religiösen Block, der sich in dieser Rundschau-Ausgabe angelagert hat: Wannhin zieht es christlich enthusiasmierte TouristInnen, wenn sie über die Möglichkeit der Zeitreise verfügen? Zur Zeitenwende, um Jesus beim Open Air-Auftritt mitzuerleben, werden jetzt manche wie aus der Pistole geschossen antworten. Aber das gab's in der Literatur ja schon mehrfach, und die Pointe, dass der Zeitreisende am Ende selbst in die Rolle des Messias schlüpft, ist auch nicht mehr ganz taufrisch. - Nein, echte Profis reisen in ein noch weiter zurück liegendes Jahr Null: in den Garten Eden.

Dort setzen die Mitglieder der Sekte Yahwe's Dawn höchst unsanft auf, nachdem ihr Schiff bei der Reise durch den Hyperspace von irgendetwas angegriffen wurde. Zu den wenigen Überlebenden - "Priester" allesamt - zählt beispielsweise der Rattlesnake Doctor, der in Schlangenhaut gekleidet ist, Gift trinkt und davon faselt, dass Moses eine riesige Klapperschlange sei, die in einer Höhle in Afghanistan wohnt. Ahaaa, denkt man noch, eine Art überdrehte Weiterführung der Schlangenzeremonien, wie sie einige Splittergruppen der Pfingstbewegung in den USA abhalten, nebst aktueller Anspielung. Aber solche Aufschlüsselungsversuche wirft man schnell über Bord, dazu reicht schon ein Blick auf den Rest der nur in Teilen menschlichen Reisegruppe: Wayne etwa, an armless wizard head on lizard legs, die Punk-Priesterin Ira mit dem Hang zur Selbstverstümmelung, die eine Heilige Schrift mit rasiermesserscharfen Seiten mit sich führt, und der Sturgeonwolf, dem Fischleiber aus dem Körper wachsen. Und vor allem Ich-Erzähler Ernest mit seinen zwei Talenten: Sich selbst in ein Amphibium und andere in Puppen zu verwandeln. It's not as good as being Jesus and making lots of bread appear ... aber man nimmt halt, was einem das Leben so mitgegeben hat und womit man sich gut fühlt. Was übrigens der Kern der Philosophie ist, die der Autor trotz aller Absurdität der Geschichte darin auch transportiert. Unnötig zu sagen, dass Götter in dieser Philosophie eher keinen Platz haben.

Aber erst einmal schlagen sich die Sektenmitglieder durch den paradiesischen Dschungel - öfter streitend als betend, die ultimative Parodie auf die Gruppendynamik von gestressten Expeditionsteams. Sie backen Pfannkuchen aus "Tintenfischblumen" (Edens Flora und Fauna entsprechen nicht den Erwartungen) und verbringen den nächsten Morgen damit, einander in die Haare zu kotzen. Sie begegnen mechanischen Müllkreaturen, Schweinen mit Rollstuhl-Unterleibern und fliegenden Haien, die mal aus Fleisch und Blut, mal aus Glas oder auch aus Erdbeeren bestehen. Sie führen ein dadaistisches Gespräch mit dem Baum der Erkenntnis und geraten an schießwütige Roboter aus dem Vatikan - überhaupt herrscht reger Besuchsbetrieb in Eden, und jeder scheint seine eigenen Vorstellungen vom Paradies mitgebracht zu haben: nicht nur davon, wie es aussieht, sondern auch was daraus werden soll.

Den LeserInnen bleibt aber selbst überlassen, wieviele Schichten sie von dem chaotischen Durcheinander - beschrieben als "die Vorstellungskraft von William Burroughs, umgesetzt als japanisches Anime" - abschälen bzw. welche Interpretationen sie hineinlegen wollen. Die ProtagonistInnen rennen derweil um ihr Leben, Gliedmaßen gehen en gros verloren und werden durch heftig skurrile Behelfsmittel ersetzt. Und schon lange vor dem großen Showdown, der an Absurdität nicht mehr zu überbieten ist, stehen Ernest & Co vor dem zentralen Dilemma: "All we really know about Paradise Garden is what Adam and Eve have told us. They could have lied."

Cameron Pierce aus dem Nordwesten der USA ist der jüngste aufstrebende Stern im boomenden Genre der Bizarro Fiction, dem sich diese Rubrik künftig mit Freude öffnen wird: Kleine Häppchen des Wahnsinns, die auf Logik pfeifen und das herkömmliche Phantastik-Menü ungemein würzen. - Im Februar wird es übrigens urlaubsbedingt keine Rundschau geben. Sie kehrt zurück im März mit unter anderem Neal Stephensons "Anathem", das für diese Ausgabe ganz knapp zu spät erscheint, weiters dem Buch mit dem trashigsten Titel des Jahres und dem einen oder anderen schrägen Fall; jedenfalls liegt bei mir grade ein ziemlicher Haufen perverses Zeugs rum, das will ans Licht. (Josefson)