Karsten Kruschel: "Vilm" ("Der Regenplanet" + "Die Eingeborenen")

Broschiert, 220 bzw. 226 Seiten, jeweils € 13,40, Wurdack 2009.

Blick aus dem Fenster, voilà: Hier ist der Roman zur Saison. Wir betreten einen Planeten, der konstant von Wolken verhüllt ist, aus denen unablässig Wasser zu Boden fällt. Denn "regnen" beschreibt - mangels alternativem Wetter - die hiesige Ökologie, in der Lebewesen an der Grenze von Tier und Pflanze gedeihen, nur unzureichend. Speziell die Kinder der hier gestrandeten menschlichen Siedler werden bald unzählige Nuancen des Dauerniederschlags zu unterscheiden wissen - ebenso wie das ewige Grau des Himmels für sie eine nahezu bunte Vielfalt darstellt. Sehr zur Frustration ihrer Eltern, die sich den Bedingungen bei weitem schwerfälliger anpassen.

Zu Beginn ist es schon passiert: Der Weltenkreuzer "Vilm van der Oosterbrijk" ist auf dem Planeten bruchgelandet, dem er seinen Namen geben wird. Eliza Simms erinnert sich in Rückblicken an die letzte Phase des Flugs, an Pannenserien und offensichtliche Sabotage - nun erwacht sie in einem improvisierten Lazarett, abgeschnitten von der roten Linie, dem Netzwerkanschluss, der ihr als Angehöriger der Elite offenstand. Früher gab sich die letzte überlebende Zentralierin kaum mit der Crew oder gar den Passagieren ab, jetzt aber muss sie ihren Platz in der Not-Kolonie finden, hinter der das Raumschiffwrack als nasses Gebirge aufragt und unter Lebensgefahr nach Brauchbarem durchsucht wird. So richtig dämmert ihr ihr drastisch verringerter Lebensstandard zum ersten Mal, als ihr ausgeblichene Kleidung gegeben wird, die nicht gereinigt, sondern nur mit Wasser und Chemikalien gewaschen wurde: Es sind solche kleinen Beobachtungen, die Karsten Kruschels Roman realistischer wirken lassen als viele andere Versuche, den alten Plot vom gestrandeten Raumschiff neu zu erzählen.

Etwa bis zur Mitte von "Der Regenplanet" bleibt der Fokus auf Simms - die später in die planetare Geschichte als die einarmige Eliza eingehen wird - gerichtet. Danach stellt Kruschel verschiedene Personen in den Vordergrund und die Struktur geht eher in Richtung Episodenroman - bedingt auch dadurch, dass der deutsche Autor einige bereits früher veröffentlichte Kurztexte eingearbeitet hat. Mit der Aufgabe der Geradlinigkeit wird - etwas wider Erwarten - die Erzählung jedoch immer besser, da die melancholische Atmosphäre in den in sich abgeschlossenen Sub-Handlungen noch stärker zur Geltung kommt. Etwa die (vor 20 Jahren geschriebene) Episode, in der der Arzt Mechin an dem Jungen Will einen lebensnotwendigen Luftröhrenschnitt durchführt; doch wird die Lebensrettung trotz guten Willens von beiden eher als psychischer und physischer Vergewaltigungsakt empfunden. Oder die, in der Will mit der Waffe in der Hand in die Wildnis zieht und dabei etwas Wichtiges über die Organismen seiner neuen Heimatwelt lernt. Oder besonders berührend die Episode von Anna Calandra: einer Frau, die mit dem planetaren Klima besonders schlecht zurecht kommt. Ihr Körper überwuchert von Pilzen und Flechten, wird für Anna ein armseliges Solarium, das man mühsam aus Einzelteilen zusammenzubasteln versucht, zur letzten Überlebenshoffnung.

Aus den Schnittflächen der einzelnen Geschichten setzt sich "Vilm" gleichsam als Chronik einer Besiedelung zusammen - den roten Faden bildet dabei die zunehmende Veränderung der KolonistInnen, angefangen bei den Kindern. Weder vermissen sie die Sonne noch macht sie der Planet krank, im Gegenteil: Sie entdecken essbare und psychotrope Substanzen produzierende Pflanzen und gehen eine Symbiose mit einheimischen Intelligenzwesen - den Eingesichtern - ein. Eine neue duale Spezies entwickelt sich - nicht mehr wirklich menschlich zu nennen. Zunächst führt dies zu wachsender Entfremdung zwischen Eltern- und Nachkommengeneration. Doch als im zweiten Roman eine Rettungsmission landet, die von allen eher wie ein einfallender Heuschreckenschwarm wahrgenommen wird, stellen auch die Älteren fest, dass sie nicht mehr dieselben sind. Kruschel wirft bei dieser Gelegenheit Schlaglichter auf eine in der Diaspora lebende Menschheit, die sich in fremdartige Gesellschaften wie die Goldene Bruderschaft oder das religiöse Kollektiv das Papst aufgespalten hat; die Erde reagiert seit Jahrhunderten nicht mehr auf die Rufe ihrer "Brut" und wird von einem unnahbaren Alien-Raumschiff umkreist. Vieles bleibt hier offen, lässt in beinahe märchenhafter Weise Raum für Fantasie ... und, hoffentlich, für weitere Geschichten aus Kruschels eigentümlicher Zukunftshistorie.

Als jemand, der kaum nachvollziehen kann, wie man an einem Buch wochenlang herumzulesen vermag (da kommt man doch nie richtig in die Geschichte rein!), spreche ich hier ausnahmsweise mal eine gegenteilige Empfehlung aus: "Vilm" liest man ähnlich wie eine Anthologie oder Kurzgeschichtensammlung eigentlich besser portionenweise, um so die Schicksale der jeweiligen Kurzzeit-Hauptpersonen stärker auf einen wirken zu lassen. Denn das tun sie.

Brian W. Aldiss: "Terror"

Broschiert, 214 Seiten, € 15,40, Edition Phantasia 2009.

Kann es sein, dass Brian Aldiss - einer der größten Namen in der Science Fiction des 20. Jahrhunderts - heute nicht mehr zugkräftig genug ist, dass sich die Großverlage um die Übersetzung eines neuen Romans reißen würden? Kurz rekapituliert: Da gab es etwa das monumentale Epos "Helliconia", das im Rahmen eines SF-Kontextes eine Fantasy-Handlung entspann, die maßgeblich von den Umweltbedingungen auf einer Welt mit jahrhundertelangen Jahreszeiten geprägt war. Oder den aberwitzigen Endzeit-Roman "Hothouse" ("Der lange Nachmittag der Erde"), in dem die letzten Menschen in einer fernen Zukunft ein primitives Leben als Jäger, Sammler und vor allem Flüchter fristen - auf einer Welt, in der die Tiere ausgestorben und mobile Pflanzen bis zum Mond hinauf gewachsen sind. Oder am anderen Ende der Realismus-Skala dystopische Romane wie "Earthworks" ("Tod im Staub"), eine frühe Warnung vor den gesellschaftlichen Folgen der Umweltzerstörung. Und nicht zuletzt den psychedelischen Trip "Barefoot in the Head" ("Barfuß im Kopf"), mit dem Aldiss Ende der 60er die Grenzen des Möglichen noch stärker auslotete als zur gleichen Zeit Michael Moorcock. "Terror" wirkt wie ein Substrat aus all den divergierenden Stilrichtungen, die der große Brite im Lauf seiner über 50-jährigen Schriftstellerlaufbahn eingeschlagen hat. Dank der kleinen aber feinen Edition Phantasia ist der Roman nun auch auf Deutsch erhältlich.

Es gab einmal eine sorglose Zeit, als man noch Dummheiten machen durfte, aber diese Zeit war vorbei. Dies war die Zeit der Ernsthaftigkeit, des Kriegs gegen den Terror. Eine solche "Dummheit" hat Paul Fadhil Abbas Ali begangen, ein junger britischer Autor, der in einem humoristisch gemeinten Roman zwei Figuren über die Ermordung des britischen Premierministers scherzen ließ. Eine kleine, nebenrangige Szene - aber dem Hostile Activity Research Ministry (kurz: "Harm", so auch der Titel der 2007 erschienenen Originalausgabe von "Terror") ist sie aufgefallen. Dass Paul, Atheist hin oder her, "verdächtiger" Abstammung ist, bessert seine Lage auch nicht gerade. Schon zu Beginn findet er sich zum Gefangenen B reduziert in einer Art Zelle wieder. Wie bei Orwell gilt Aldiss' Folterern die Verhaftung bereits als Schuldbeweis: Paul wird mehrfach verhört, misshandelt und psychisch gequält ("Wie alt werden Sie nächstes Jahr um diese Zeit sein?" - "Zweiundzwanzig." - "Zweiundzwanzig oder tot. Sagen Sie es."). Wo er sich befindet, weiß Paul nicht; man nennt ihm Usbekistan, doch ist das Gebäude offensichtlich - gleichsam ein Symbol für die zivilisatorische Selbstaufgabe des Westens - eine abgenutzte, recht britisch wirkende ehemalige Villa, die durch Trennwände in "Befragungszimmer" parzelliert wurde, aus denen die Schreie anderer Gefangener zu hören sind.

... soweit die erste Ebene. Doch Paul lebt unter dem Namen Fremant auch in einer zweiten Welt, einem Planeten namens Stygia. Der Krieg gegen den Terror ist für die wenigen, die sich noch daran erinnern können, die ferne Vergangenheit: Sie sind die Nachkommen derer, die ins All flohen, nachdem das mythische Land derwesten in immigrationsbedingten Konflikten zerbrach. Als DNS-Matrizen mit willkürlich zusammengestellten Erinnerungen kamen die Flüchtlinge auf Stygia an; ein Neubeginn von Null an. Und dennoch wiederholt sich auch hier die Geschichte der Menschheit, beginnend mit der Ausrottung der indigenen Bevölkerung als "Ursünde" und fortgesetzt in Manipulation, Tyrannei und religiösen Konflikten. Diese duale Handlung lässt unwillkürlich an Kurt Vonneguts "Slaughterhouse-Five" denken. Zwar betreibt Aldiss in "Terror" nicht wie Vonnegut die Auflösung der linearen Zeit, doch reichen sich die beiden Handlungsebenen mehrfach die Hand: So gerät Fremant wiederholt in Konflikt mit den Obrigkeiten und erlebt Gefangenschaft und Folter parallel zu Pauls Verhören - oder er lernt die mannigfaltige Insektenfauna Stygias kennen, während Paul eine neue Zelle voller Kakerlaken, Flöhen und Moskitos vorfindet. Überdies wird die Aufsplitterung auch im kleineren Rahmen weitergeführt: Ein "Yargo" genannter Aspekt Pauls wird kurzfristig in die Welt gesetzt, um sogleich wieder zu verschwinden - und selbst die Charaktere in dem Buch, das Paul in die Scheiße geritten hat, lebten auf zwei Ebenen der Wirklichkeit. Eine einfache Erklärung für alle diejenigen, die das Spiel mit dem Persönlichkeitssplitting nicht schätzen, wird dadurch angeboten, dass in einer medizinischen Akte auf Pauls Neigung zur Entwicklung einer Multiplen Persönlichkeitsstörung hingewiesen wird. Was man akzeptieren kann, aber nicht muss.

Von Anfang an trägt Stygia deutliche Züge eines Abstraktums - alleine schon in Hinblick auf den Namen. Und der Tyrann, der in Stygia City unter dem Verbot von Technik und Kunst ein asketisches Regime errichtet hat, heißt unter Verweis auf eine andere Mythologie: Astaroth. Aldiss baut einige glänzend bösartige Wortspiele ein - etwa wenn die Vertreter der Western Allied Alliance abgekürzt WAAbiten heißen, was nicht von ungefähr genauso klingt wie die Angehörigen der erzkonservativen muslimischen Strömung der Wahhabiten. Eine gelungene Gleichsetzung unter dem Vorzeichen weltanschaulicher Engstirnigkeit - dem stehen einige eher krude Gedankengänge gegenüber. "Terror" ist nicht so leicht zu fassen. Es trägt viele typische Ich-gebe-mein-Statement-zur-Lage-der-Welt-ab-Züge, wie sie AutorInnen gerne entweder am Anfang oder am Ende ihrer Laufbahn in ihre Romane einfließen lassen. Und nicht alles an dem kurzen aber labyrinthischen Alterswerk geht auf - dennoch bleibt es ein ausgesprochen interessantes Buch.

Mike Ashley (Hrsg.): "The Mammoth Book of Extreme Fantasy"

Broschiert, 562 Seiten, Robinson 2008.

Alle, die argwöhnen, "Fantasy" wäre das englische Wort für "Klischee", finden hier einen hervorragenden Grund zum Umdenken. Überhaupt ist das Anthologien-Konzept des britischen Phantastik-Publizisten Mike Ashley der Tipp in Sachen Special Interest - da gibt es etwa das "Mammoth Book of Mountain Disasters", "... of War Comics" oder "... of Egyptian Whodunnits". Das "Mammoth Book of Extreme Fantasy" mit dem verheißungsvollen Zusatz "To the Ultimate Limit" ist - weit, weit jenseits von Elfen und Zwergen - der most liberated form of fiction gewidmet und kostet diese Freiheit in vollem Umfang aus. Ashley wählte Geschichten ausschließlich nach dem Gesichtspunkt aus, dass sie eine fantastische Grundidee aufweisen und diese bis zur letzten Konsequenz weiterentwickeln.

In exemplarischer Weise demonstriert dies "The Old House Under the Snow" von Rhys Hughes: Es beginnt als recht konventionelle Abenteuergeschichte zweier Männer, die das vor langer Zeit von einer Lawine verschüttete Haus eines reichen Exzentrikers ausgraben wollen. Sie finden es - doch als sie die Heizung anwerfen, beginnt das Haus zu sinken. Unter ihnen taut das Eis auf, über ihnen friert es wieder zu. Wie im Fahrstuhl geht es unaufhaltsam nach unten ... bis sie auf dem Dach eines weiteren, wesentlich größeren Hauses landen. Dort wiederholt sich der Prozess, bis die in weiterer Folge vorgefundenen Häuser so groß wie Kontinente und irgendwann vielleicht größer als der ganze Planet sind. Die Abenteurer erinnern sich an eine regionale Legende, dass jener Exzentriker das Haus als Falle für Satan gebaut haben könnte ... allmählich drängt sich daher die bange Frage auf, ob etwa einer von ihnen beiden der Leibhaftige sei. Und das ist noch nicht einmal der endgültige Überraschungseffekt, den Hughes servieren wird ...

Im Sinne einer Beerenlese enthält die Anthologie insgesamt 24 Wiederveröffentlichungen aus den Jahren 1964 bis 2006, der Großteil davon stammt aus den 90er und 00er Jahren. Ein einsamer Ausreißer ist das 1912 geschriebene "Eloi Eloi Lama Sabachthani" von William Hope Hodgson, in dem ein religiös motivierter Wissenschafter eine chemische Substanz entwickelt, die die Auswirkungen der Passion Christi auf den "Äther" rekonstruierbar macht - mit verheerendem Potenzial. Das Alter von fast einem vollen Jahrhundert ist der Geschichte in keinster Weise anzumerken! Da weht, aufgrund der literarischen Selbstbezüge, der Atem der Zeitgeschichte schon eher in Michael Moorcocks "Elric at the End of Time": Hier lässt der Altmeister seinen Fantasy-Helden und späteren Eternal Champion Elric von Melniboné in einer Alles-ist-möglich-Fernzukunft à la "An Alien Heat" ("Die Zeitmenagerie") auf eine Gruppe Zeitreisender treffen. - Die Anthologie ist übrigens nach Zugänglichkeit gegliedert, mit leichter Verdaulichem zu Beginn und fortgesetzter Steigerung ins Fantastische, Extreme und Irrsinnige im weiteren Verlauf. Natürlich ist diese Reihung eine subjektive, die jeder für sich anders treffen könnte ... so kommt etwa das kaum noch lesbare "Jack Neck and the Worry Bird" von Paul di Filippo erstaunlicherweise nicht als allerletzte Geschichte. Wenig anzuzweifeln hingegen das andere Ende der Skala: Gut geerdet und daher leicht nachvollziehbar die Auftakt-Geschichte, "Senator Bilbo" von Andy Duncan. Darin verschmilzt der US-Autor den Tolkien-Helden mit einem (real existiert habenden) Senator aus Mississippi namens Theodore Bilbo, der für Rassentrennung eintrat. In der - durchaus melancholischen - Geschichte wird daraus ein Baggins-Nachfahre in politischer Position. Noch ganz nach dem Gut-Böse-Schema des Roten Buchs der Westmark erzogen, muss Senator Bilbo erleben, wie das Auenland durch Immigration von Orks & Co zu einer multikulturellen Gesellschaft geworden ist ... und er zu einer bemitleidenswerten Figur, an der die Zeit vorbeigezogen ist.

Elric und Bilbo bleiben aber fast die einzigen "klassischen" Fantasy-Figuren, denn eine enge Genre-Definition ist Ashleys Sache glücklicherweise nicht. Manches könnte auch unter Mystery, Science Fiction oder gar Horror laufen. Doch dass viele Geschichten eine unheimliche Komponente enthalten, liegt vor allem daran, dass sie sich um die Auflösung der Realität in ihrer gewohnten Form drehen, und das auf ganz unterschiedliche Weise: Jonathan Lethem etwa, ein Meister des Surrealen, beschreibt in "Using It and Losing It", wie sich sein Protagonist gezielt daran macht, seine Muttersprache Wort für Wort zu vergessen - und sich so aus der menschlichen Gesellschaft zu lösen beginnt. Nicht minder existenzialistisch kann es aber in Comics zugehen: Der Titelheld von David D Levines "Charlie the Purple Giraffe was Acting Strangely" hat sein ureigenstes "Matrix"-Erlebnis, als ihm der Gedanke keine Ruhe mehr lässt, dass es zwischen den Segmenten seiner Cartoon-Welt eine weitere geben könnte, aus der er beobachtet wird. Und das ist dann letztendlich gar nicht so komisch, denn ohne diese Beobachtung durch die geheimnisvollen readers würde seine Welt womöglich aufhören zu existieren ... vermutet Charlie ganz richtig. Leider werden seine eher tiefgründigen als unterhaltsamen Grübeleien letztlich zur selbsterfüllenden Prophezeiung. - Und wer glaubt, dass dem Leben nach dem Tod keine neuen Aspekte mehr abzugewinnen sind, der möge "Radio Waves" von Michael Swanwick lesen: In berührender Weise schildert der Autor den "Überlebenskampf" kürzlich Verstorbener, die in einer buchstäblich auf den Kopf gestellten Welt verzweifelt versuchen die Fragmente ihrer Erinnerungen zusammenzuhalten. Und so ganz nebenbei werden hier die Fragen beantwortet, warum man bei Nahtod-Erfahrungen seinen Körper von oben sieht und ob im Weißen Rauschen von Rundfunkwellen wirklich Botschaften aus dem Jenseits enthalten sind.

Zwei reichlich bizarre Missionen gehen in Howard Waldrops "Save a Place in the Lifeboat for Me" und Tim Pratts "Cup and Table" auf die Reise: In ersterem hetzen Komiker-Paare der 40er Jahre wie Stan & Ollie oder Abbott & Costello in lebensrettendem Geheimauftrag zum Schauplatz einer Rock'n'Roll-Show (die absurde Geschichte könnte in der Anthologie deutlich weiter hinten gereiht werden). In letzterem macht sich eine Gruppe von übernatürlich begabten Menschen und personifizierten Abstrakta auf den Weg zu Gott - die einen, um ihm DIE FRAGE zu stellen, die anderen, um ihn zu töten. - Berührend und verstörend zugleich "I Am Bonaro" von John Niendorff: Die leise Geschichte eines verwirrten alten Mannes, der seine Gestalt ändern kann und verlorene Teile seines Selbst sucht. Zusammenhanglose Erinnerungsfetzen lassen ahnen, dass er ein mehrfacher Mörder ist - dennoch wird er einem letztlich unendlich leid tun. - Abschließend noch zwei echte Highlights: "Tower of Babylon" vom König der Kurzgeschichte, Ted Chiang (hier der Rückblick auf die vorjährige Rezension; den Mann kann man gar nicht oft genug empfehlen). Und "I, Haruspex" von Christopher Priest, heavy stuff indeed. Der spätestens mit der Verfilmung seines Romans "The Prestige" weltberühmt gewordene Autor siedelt die Geschichte um seinen Protagonisten James Owsley in England kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs an. Owsley erlangt mentale Kräfte, indem er - urrrx - die Tumore anderer Menschen verzehrt; schön von der Köchin zubereitet. Mit seinen Kräften hält er nicht nur Lovecraftsche Monstrositäten vom Aufstieg in unsere Welt ab, sondern auch ein deutsches Bomberflugzeug wie am Ereignishorizont eines Schwarzen Lochs in zeitloser Gefangenschaft fest. Alle drei Motive werden schließlich in einem grandiosen realitätsverschiebenden Finale zusammenlaufen.

Exzellenter Lesestoff!

Guillermo del Toro & Chuck Hogan: "Die Saat"

Gebundene Ausgabe, 523 Seiten, € 20,60, Heyne 2009.

... mal eben auf die veröffentlichten Rezensionen geschielt: Yep, überall prangt fett und feist das Wort "Vampirroman", die Angst vor etwaigen Spoilern hat sich damit erledigt. Im Klappentext wird die Zuordnung nämlich absichtlich nicht erwähnt, und auch im laufenden Text taucht das V-Wort zum ersten Mal sage und schreibe auf Seite 282 auf. Was übrigens bemerkenswert ist, immerhin stapeln sich zu diesem Zeitpunkt bereits blutentleerte Leichen, die nicht verwesen wollen und Wunden am Hals aufweisen: Zwar nicht das ikonische Doppellöchlein, sondern einen winzigen Schnitt ... aber trotzdem: läge der Gedanke an Vampire da nicht irgendwie nahe? Ein mit Erde gefüllter Holzsarg steht schließlich auch gut sichtbar in der Gegend herum. Horror-Autoren wie Brian Keene oder David Moody hätten ihre ProtagonistInnen zu diesem Zeitpunkt bereits sämtliche Möglichkeiten ventilieren lassen und mit Genre-Assoziationen nur so um sich geworfen. Schließlich sind 100 Jahre Populärkultur nicht so leicht aus den Köpfen zu bringen, auch nicht aus denen von Romanfiguren. Paradoxerweise lässt ausgerechnet Guillermo del Toro, der doch als Regisseur von Filmen wie "Mimic" oder "Hellboy" fest in ebendieser Pop-Kultur verankert ist, die Hauptfiguren seines Roman-Debüts nicht so weit denken. Die erste Unglaubwürdigkeit, auf die allerdings noch so manche andere folgen wird.

"Denk lieber an jemanden mit einem schwarzen Cape. Mit langen Zähnen. Und einem komischen Akzent. (...) Und dann ziehst du das Cape und die langen Zähne wieder ab. Und den komischen Akzent. Alles, was irgendwie komisch wirkt." Hinter "Die Saat" ("The Strain"), das del Toro gemeinsam mit Hammett Award-Gewinner Chuck Hogan geschrieben hat, steckt explizit der Wunsch, das Vampir-Genre in eine interessantere Richtung als den Erotik-Scheintod, in dem es in den vergangenen Jahren zusehends versumpfte, zu manövrieren. Von den (heterosexuellen) Liebesschnulzen einer Stephenie Meyer bis zum (schwulen) Vampir-Sexclub der TV-Serie "The Lair" ist für jedeN was dabei; selten ist es gut. Und wenn die ersten Flattermann-Romane in der Buchhandlung erst mal im Regal "Freche Frauen" (das gibt's tatsächlich!) aufgetaucht sind, sollten die Alarmglocken im Genre wirklich schrillen. "Thanks, but no fangs" titelte die "Guardian"-Bloggerin zur Zeit der heurigen "Hugo"-Verleihung und rundete es mit dem Bildkommentar It sucks: A vampire treffend ab. Denn was ist das noch anderes als die alten Liebesromane/Heimchen-am-Herd-Softpornos vom Supermarktständer - bloß adaptiert für ein Zeitalter, in dem einige Jahrzehnte Bekenner-Talkshows ein bisserle SM auch noch im biedersten Haushalt salonfähig gemacht haben? (Um Missverständnissen vorzubeugen: Gegen den Trend zur Offenheit ist rein gar nichts zu sagen - nur gegen die allzu vielen ätzenden Bücher, die daraus kitschige Geschichten häkeln.)

Del Toros anderer Zugang ist daher prinzipiell begrüßenswert - und dass der Innovationswille mit einer astreinen Hommage an die Anfänge des Genres Hand in Hand geht, verleiht dem Ganzen eine schöne Extra-Note: In Bram Stokers 1897 erschienenem "Dracula" trifft ein menschenleeres Schiff am Hafen von Whitby ein. In "Die Saat" landet eine Boeing 777 am JFK-Airport von New York, der Funkverkehr reißt unmittelbar nach dem Aufsetzen ab, die Lichter gehen aus - und als die Flughafensicherheit in die Geistermaschine vordringt, finden sie alle Passagiere und Crewmitglieder tot vor. Mit ein paar wenigen Ausnahmen, wie sich später herausstellen wird, aber auch die sind außer Gefecht. Der Landung des Flugzeugs und seines blinden Passagiers sieht nur eine Nebenfigur mit Freude entgegen: der alternde Milliardär Eldritch Palmer, der in abgeschotteten Räumen an der Hämodialyse hängt (ahaaa, denkt man ... liegt damit aber vermutlich falsch). Alle anderen schaudert es schon beim bloßen Anblick des Flugzeugs: Ephraim Goodweather, einen leitenden Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde CDC, ebenso wie Abraham Setrakian, einen Überlebenden der Shoa, der nach dem Krieg lange Zeit Literaturprofessor in Wien war und nun eine Pfandleihe im Big Apple betreibt. In großem Stil wird die Spannung hier in erster Linie behauptet - denn von den Haupt- bis zu den diversen Nebenfiguren am Flughafen werden alle von irrationalen Anwandlungen gepackt, die nicht immer nachvollziehbar erscheinen. Selbst eine Astronautin auf der ISS hat beim Anblick der nahenden Sonnenfinsternis böse Vorahnungen, und zumindest ihr sollte doch eine nüchternere Perspektive auf das Himmelsphänomen zu eigen sein.

Apropos totale Sonnenfinsternis in New York: Entweder befinden wir uns also im Jahr 1925 (was aufgrund der beschriebenen Alltagstechnik und der Wiederaufbau-Arbeiten am "Ground Zero" unmöglich ist) oder 2079 (was aus denselben Gründen äußerst unwahrscheinlich erscheint; außer die Welt hat sich 70 Jahre lang so richtig gar nicht verändert). Den Einwand mögen jetzt manche für kleinkariert halten, aber derlei Schlampigkeiten (wie kommen römische Ruinen neben ein in Polen gelegenes KZ??) sind nicht nur für sich erstaunlich, sondern lassen auch Rückschlüsse darauf zu, wie genau es der Roman mit seiner inneren Logik nimmt. Worauf ein strengerer Blick erlaubt sein muss, immerhin machen sich del Toro und Hogan aus dem Munde ihrer Hauptfiguren mehrfach über die Knoblauch&Kruzifix-Klischees des Genres lustig, um den Vampirismus auf eine "wissenschaftlichere" Ebene zu hieven. Soll heißen: den Ausbruch einer Art Epidemie, wie es der Zombie-Roman schon länger tut. Aber auch hier gibt es viele kleine Unstimmigkeiten, etwa was die übertragenden Organismen anbelangt, das Tempo des Infektionsvorgangs, das mal ja, mal eher nicht vorhandene Kollektivbewusstsein der Befallenen - oder die (wiederum recht unterschiedlich geschilderte) Wirkung von Sonnenlicht. Letzteres ist dann doch wieder ein Rückgriff auf das magische Vampirbild - zumindest solange die Sonne nicht mit Laserstrahlen vom Himmel ballert.

Insgesamt bietet der Roman einiges an Spannung - man darf bloß nicht allzu sehr nachdenken dabei. An vielen Stellen merkt man del Toros filmische Herangehensweise - etwa wenn beschrieben wird, welchen optischen Eindruck eine Figur vor ihrem Hintergrund abgibt: Das liest sich ein bisschen wie die Beschreibung einer Einstellung in dem Drehbuch, zu dem die Geschichte vielleicht eines Tages umgemünzt wird. Und auch die hastigen Schlusskapitel, die in Verfolgungsjagd und Showdown münden, haben eher mit del Toros Sequel "Blade 2" zu tun als mit der angepeilten literarischen Rahmenhandlung von Meistern, die sich die Erde untereinander aufteilen. Kurz gesagt: Guillermo del Toro ist eindeutig ein besserer Regisseur als Autor. Da "Die Saat" aber eh nur der furiose Auftakt zu einer atemberaubenden Trilogie ist (noch so eine Infektion, Patient Zero war in dem Fall die Fantasy), bleibt ja in den folgenden Teilen noch Platz für Steigerungen.

Jack McDevitt: "Das Auge des Teufels"

Broschiert, 557 Seiten, € 9,20, Bastei Lübbe 2009.

Wenn Miss Marple - berufliche Ausbildung: keine - im Unruhestand locker die kompliziertesten Fälle lösen konnte, dann muss man das einem kosmoarchäologisch firmen Antiquitätenhändler in der Blüte seiner Jahre auch zutrauen. Zum vierten Mal bereits schickt der US-Autor Jack McDevitt in "The Devil's Eye" seinen Helden Alex Benedict vom Planeten Rimway auf Aufklärungsmission. Der Vorgänger-Roman "Seeker" ("Die Suche") hatte 2006 den Nebula gewonnen - aber keine Angst: Es handelt sich jeweils um abgeschlossene Fälle, Kenntnis der Vorgeschichte ist nicht vonnöten. Und wer puristisch - und grundsätzlich richtig - argumentiert, dass eine Detektivgeschichte trotz Raumschiffen und Aliens letztlich immer noch eine Detektivgeschichte bleibt und nicht automatisch zu Science Fiction wird: "Das Auge des Teufels" kratzt diese Kurve elegant und wird es letztlich doch. Aber dazu später mehr.

"Sie sind alle tot." - Diese Botschaft, begleitet von einer stattlichen Überweisung auf Benedicts Konto, wird zum Startsignal für den neuesten Fall. Abgesetzt hat die Nachricht die galaxisweit gefeierte Horror-Autorin Vicki Greene, kurz bevor sie sich einer vollständigen Gedächtnislöschung unterziehen ließ und nun als andere Person ihr Leben von neuem beginnt (auf Rimway wird sogar eine Trauerfeier abgehalten, denn de facto ist Greene "verstorben"). Ihre Popularität müsste, nebenbei bemerkt, über die Zukunft der Literatur etwas nachdenklich stimmen, denn die jedem Kapitel vorangestellten Zitate aus Greenes fiktiven Werken strotzen nur so vor Plattitüden. Kleine Kostprobe: Wir können die Gefühle der anderen nicht fühlen, können sie höchstens oberflächlich nachvollziehen, doch spüren wir weder ihre Ängste noch ihre Leidenschaften. Die Wahrheit lautet, dass wir allein sind. Vielleicht ist sowas ja ein ganz subtiles Statement McDevitts zu Bestsellern der Gegenwart - aber selbst wenn nicht: Glücklicherweise sind hier eh nicht Greenes Werke zu rezensieren. Wichtig ist nur, dass sie auf Motivsuche für ihr nächstes geplantes Buch - Titel: "Das Auge des Teufels" - den ganz am Rand der Milchstraßenscheibe gelegenen Planeten Salud Afar besuchte. Und ebendorthin, wo nur noch ein einzelner blauer Riesenstern am Nachthimmel steht, machen sich nun Benedict und seine Assistentin Chase Kolprath - zugleich die Ich-Erzählerin des Romans - auf, um herauszufinden, was Greene so verstört hat, dass sie ihre Persönlichkeit aufgab.

Salud Afar hält - mit durchaus komischer Wirkung - in der Tat so einiges bereit: Geisterwälder und Geisterschiffe, Werwölfe, Friedhöfe mit Untoten und herumspukende tragische Liebespaare ... nichts davon allerdings echt. "Mysterienclubs" und Lesezirkel blühen allerorten und die heimische Tourismusindustrie fördert die unzähligen Schauermärchen nach Kräften. Tourismus ist überhaupt eines der Hauptmotive von McDevitts Roman: Eingeführt wird es mit dem anfänglich geschilderten Besuch zweier Außerirdischer - alter Freunde von Alex und Chase aus einem früheren Abenteuter - auf der Erde. Sie sind Ashiyyur, wegen ihrer telepathischen Kommunikation auch als Stumme bezeichnet: ein Volk, mit dem die Menschheit seit Jahrhunderten in einem recht brüchigen Frieden lebt. Später werden sie noch eine größere Rolle spielen, aber erst einmal schwebt unser Hauptfiguren-Duo auf Salud Afar ein, um Vicki Greenes Wege zu rekonstruieren. Schnell geraten sie in politische und geheimdienstliche Intrigen und haben sich in zunehmend gefährlicher werdenden Situationen zu bewähren. Was sie aber nicht vom gewohnten Lebensstil abbringt, und der ist bestechend: Man speist Schinken zum Frühstück und Zimtschnecken zwischendurch, steigt in Hotels mit Salon-Pianistin ab, besucht Musicals, liest Bücher, denkt ans Skifahren und hat stets den Laptop dabei. Kurz: Man verhält sich - obwohl nominell mehrere tausend Jahre in der Zukunft befindlich - wie ein bessergestelltes Touristenpaar unserer Zeit. Und statt am Rande der Galaxis könnte man sich ebenso gut an einem so exotischen Schauplatz wie Vermont befinden.

Also doch nur eine Mystery-Detektivgeschichte vor dünn getünchter Zukunftskulisse? Nein, wie sich fast schon überraschend noch herausstellen wird. Denn nach all den Fake-Mysterien auf Salud Afar stößt man schließlich auf ein sehr reales und sehr physikalisches Phänomen. Und das wird "Das Auge des Teufels" nicht nur zu einem Science Fiction-Roman im eigentlichen Sinne machen, die Entdeckung dieses Phänomens ist auch vollkommen stringent aus der vorangegangenen Geisterjagd heraus abgeleitet. Erzählt wird das Ganze überdies in einem lockeren, humorvollen (aber nicht auf Pointensetzerei versessenen) Stil - was "Das Auge des Teufels" insgesamt zu einer vergnüglichen Lesereise macht. Und dass McDevitt es gerne menscheln lässt, kann auch nur hartgesottene ZynikerInnen stören: Wenn Chase einen Möchtegern-Aufreißer bei seinem glücklosen Tun beobachtet und ihn schließlich selbst mit aufs Hotelzimmer nimmt, ist das ein schöner Akt der Barmherzigkeit. Andere und größere werden folgen.

Terry Pratchett & Jacqueline Simpson: "Mythen und Legenden der Scheibenwelt"

Gebundene Ausgabe, 474 Seiten, € 20,60, Manhattan 2009.

Egal ob Sie zuhause nun Weihnachten feiern oder etwas später Seelenkuchendienstag - Sekundärliteratur ist ein klassischer Geschenktipp für Fans der primären, auf die sie sich bezieht. Zu Terry Pratchetts "Scheibenwelt" gibt es mittlerweile ganze Regale voll davon, "Mythen und Legenden der Scheibenwelt" nun (im Original: "The Folklore of Discworld") wagt den Spagat zwischen Scheiben- und Rundwelt. Zusammen mit der Volkskundlerin Jacqueline Simpson legt Pratchett die Quellen vieler in die "Scheibenwelt"-Romane eingeflossener Motive offen, die dafür sorgen, dass sich die LeserInnen darin so unverschämt wohl fühlen können ... einfach deshalb, weil die Welt auf dem Rücken der Schildkröte der unseren so ähnelt. Interessanterweise äußert nur Simpson in ihrem Vorwort die leise Besorgnis, dass diese Offenlegung Pratchetts Romane "entzaubern" könnte. Der Autor selbst - und das passt zu ihm - hat keinerlei Bedenken dieser Art. Immerhin schafft er seit mittlerweile 26 Jahren den grandiosen Balanceakt , in einem fort Mythen zu dekonstruieren und Mysterien ins Lächerliche zu ziehen (Stichwort: Boffo), ohne den Zauber auch nur irgendwie zu schmälern. Denn: Unterhaltsamer als ein Zauberer ist ein Zauberkünstler, weil er einen doppelt unterhält - zum einen mit seinem Trick und zum anderen mit seiner Trickserei.

Ohnedies ist in diesem Buch nie die Rede von Memen und Topoi, die auf einer Einbahnstraße unterwegs wären - vielmehr pulsieren Millionen von Inspirations- und Informationspartikeln durch das Multiversum. Und wer sagt, die seien nur von der Rund- in die Scheibenwelt unterwegs? Die "Mythen und Legenden" jedenfalls nicht, und sie lesen sich damit ähnlich vergnüglich wie Pratchetts Romane selbst, die hier auch ausgiebig - und natürlich noch vergnüglicher konsumierbar - zitiert werden. Aufgebaut ist das Buch quasi-lexikalisch mit ein paar Illustrationen an den Kapitelanfängen; dabei arbeiten sich die AutorInnen vom Götterhimmel über diverse Phänomene wie Helden oder Hexen bis zum Brauchtum des einfachen Volks durch; das Schlusskapitel gebührt natürlich Tod. Auf einige Grundelemente der Scheibenwelt wird nur verstreut über den Text eingegangen - zum Beispiel auf das mächtige Narrativium. Wir erinnern uns: Jenes Scheibenwelt-Phänomen, das unter anderem dafür sorgt, dass bei einer Chance von 1:1.000.000 unweigerlich alles gutgeht (aber wehe es wäre ein Pünktchen mehr oder weniger) oder dass verlorene Ringe unweigerlich von einem Fisch verschluckt werden, der irgendwann auf dem Tisch des Besitzers landen muss. Auch Ankh-Morpork, dem fusseligen Nabel der Welt, ist im Gegensatz zu mythenbeladenen Regionen wie Lancre oder dem Kreideland kein eigenes Kapitel gewidmet - wo doch im Vorwort ausdrücklich gegen eine "ländliche" Definition von Folklore argumentiert wird und das Mem vom Großstadtmoloch auch längst alt genug ist, um seine eigene schillernde Mythologie hervorgebracht zu haben. Aber das ist letzlich nur eine Frage der Anordnung, auch Ankh-Morpork kommt natürlich nicht zu kurz.

Seit 1066 ist England nicht mehr erobert worden - davor aber gaben sich die Invasoren die Klinke in die Hand, und der indoeuropäische Schmelztiegel aus keltischen, germanischen und römischen Einflüssen hat auch in der Mythologie seine Spuren hinterlassen. Für Pratchett eine unerschöpfliche Fundgrube, garniert überdies mit ägyptischen und hinduistischen Einsprengseln (letztere beispielsweise standen Pate für die vier die Welt tragenden Elefanten, die auf dem Rücken Groß A'Tuins stehen). Eine weitere wichtige Inspirationsquelle für Pratchett waren Dichter wie Shakespeare, Lovecraft oder John Milton. Entsprechende Bezüge hat so mancher Leser sicher ähnlich leicht erkannt wie die mythologischen - doch wer auf dem Kontinent hat je die Namen Thomas Haynes Bayly oder William McGonagall gehört und auch nur geahnt, dass sie Spuren auf der Scheibenwelt hinterlassen haben? Je näher das Buch an den Alltag rückt und je stärker es sich auf Pratchetts britische Wurzeln konzentriert, desto mehr gibt es daher zu entdecken. Wir erfahren von mythenbeladenen Geländeformationen, seltsamen Artefakten wie dem Dorset Ooser oder der irischen "Hexe" Biddy Early aus dem 19. Jahrhundert. Oder vom folkloristischen Fest Obby Oss, das seine Pendants auch auf der Scheibenwelt hat - die allesamt, wie es ein Reiseführer zu Lancre beschreibt, ein uraltes Ritual aufführen, welches den Untergang und die Wiederauferstehung der richtig miesen Schauspielkunst darstellt. Wir erfahren verblüfft, dass das scheinbar archetypische Bild von drei unterschiedlich alten Hexen als Verkörperungen der weiblichen Lebensalter gerade einmal hundert Jahre auf dem Buckel hat. Oder dass "Struwwelpeter" & Co kein alleinig deutsches Phänomen waren, sondern dass auch auf den Inseln ein artenreiches Biotop der Schwarzen Pädagogik existiert(e).

Und wir erfahren von folgenschweren Zufällen: Nur weil die germanischen Skalden zufällig keine weiblichen Zwerge erwähnten (im Gegensatz etwa zu Riesinnen oder Elfendamen), schlugen sich später Generationen von Fantasy-AutorInnen mit einem "Problem" herum, das zu wilden und meist komischen Verrenkungen führte. Und übrigens: Dass wir uns als das Breitensport-Ereignis der Woche jeden Samstag die Bundesliga im Bogenschießen anschauen müssten, ist auch nur um Haaresbreite verhindert worden, wie Pratchett & Simpson zu erzählen wissen. - Ein letztes Fazit ihres ebenso interessanten wie unterhaltsamen Buchs schließlich muss lauten: Eigentlich sollte man sich Pratchetts Romane im Original gönnen. Denn dass der Niedere König der Zwerge auf einer Steinsemmel Platz nimmt, gibt zwar ein nettes Bild ab - aber was ist das schon im Vergleich zu einem so genialen Wortspiel wie Scone of Stone?

John Birmingham: "Der Effekt"

Broschiert, 750 Seiten, € 10,30, Heyne 2009.

"Without Warning" heißt der Roman des Australiers John Birmingham im Original, und entsprechend ansatzlos passiert es eines schlimmen Tages auch: Ein mysteriöses Energiefeld - im Folgenden einfach die Welle genannt - legt sich über den größten Teil des nordamerikanischen Kontinents. Rundfunkübertragungen aus dem betroffenen Gebiet reißen kurzfristig ab - und als sie bald darauf wieder anspringen, zeigen sämtliche Webcams und automatisch weiterlaufenden TV-Programme einen leergefegten Kontinent. Hunderte Millionen Menschen sind verschwunden - und die zwischen den herumliegenden Kleiderhaufen erspähten brandigen Matschflecken machen auch nicht wirklich Hoffnung, dass die Menschen eines Tages zurückkehren werden. Na, das ist doch was! So manche(r) mag sich dadurch an Science Fiction-Szenarien insbesondere eines Robert Charles Wilson erinnert fühlen: Etwa "Spin", wo ein Energieschirm die Erde vom Weltraum abriegelt, oder "Darwinia", in dem - gleichsam als Gegenstück - Europa vom Planeten verschwindet ("Darwinia" wird übrigens nächstes Jahr noch einmal auf Deutsch erscheinen, klasse Buch!). Doch das ist "Der Effekt" nicht. Komplett nicht.

Besagter schlimmer Tag ist der 14. März 2003, wir befinden uns also - letzte Parallele zu "Darwinia" - im Genre des Alternativweltromans, auf das Birmingham bereits für seine "Axis of Time"-Trilogie zurückgegriffen hat. Das gewählte Datum ist ein entscheidender Punkt der jüngeren Geschichte: Es ist die Zeit der weltweiten Massenproteste gegen die Politik George Bushs, wenige Tage vor Beginn der Invasion im Irak. Nicht wenige mögen sich damals gewünscht haben, die USA würden von der Bildfläche verschwinden - die Idee hinter "Der Effekt" war es offenbar, dieses kollektive Unterbewusste eine neue veränderte Realität schaffen zu lassen ... und dann zu schauen, was dabei wohl rauskommen würde. Caitlin Monroe, eine Echelon-Agentin, die in eine Protestgruppe eingeschleust wurde, hat darauf eine einfache Antwort: Amerika beschützte die Welt - ohne geht alles vor die Hunde. Und die folgenden kriegerischen Auseinandersetzungen - wie Birmingham sie halt entwirft - werden ihr Recht geben. Zunächst aber werden in recht klassischer Manier kapitelweise die Hauptfiguren vorgestellt, aus deren jeweiliger Perspektive sich das globale Katastrophenpanorama zusammensetzt. James Kipper ist Stadtrat in Seattle und hat plötzlich Verantwortung für das letzte Zipfelchen der USA (außer Alaska und Hawaii), das nicht unter der Welle verschwand. General Tusk Musso ist Kommandant der Marinebasis in Guantanamo, Bret Melton nimmt als Korrespondent der "Army Times" an der Invasion im Irak teil, die den Geschehnissen zum Trotz doch stattfindet. Später kommt noch der Anwalt Jed Culver hinzu, der sich als Organisationsgenie in der Notadministration entpuppt. Mag Saddam Hussein angesichts der de facto vernichteten USA auch strahlen wie ein Piratenkapitän, der einen Schatz gefunden hat - auch bei einigen der Hauptfiguren (allen voran Monroe und Culver) hat man das Gefühl, sie hätten auf eine solche Katastrophe nur gewartet. Endlich sind sie in ihrem Element.

Die Welle an sich interessiert Birmingham überhaupt nicht. Sie zeigt keinen Ausschlag auf irgendeinem Messgerät und wird kurz als dunstig flirrender Vorhang beschrieben, der bis in die Stratosphäre reicht und gelegentlich ein paar Meter vor und zurück wabert. Ob dahinter nun "nur" alle Primaten verschwunden sind oder überhaupt alle Tiere, bleibt offen. Und was ist eigentlich mit den Pflanzen? Es sind auch - trotz der Vielzahl an ProtagonistInnen - keine wissenschaftlichen Teams zur Untersuchung des Phänomens unterwegs. Nur ein einziger Professor tapert kurz in der Gegend herum - und der wird auch noch von den übrigen Menschen angefeindet und vom Autor unsympathisch beschrieben. Statt dessen im Fokus: Zerfall der Ordnung. Schießereien. Häuserkampf. Migrantenaufstände in Europa. Militärische Manöver. Und schließlich ein Atomkrieg im Nahen Osten. Die Grundaussage dahinter scheint zu sein, dass der Mensch des Menschen Wolf ist ... was auf Dauer aber ein wenig dünn bleibt. Und vielleicht auch nur eine Entschuldigung für Military Action am laufenden Band und um ihrer selbst willen. Das legt jedenfalls der Handlungsstrang um die Schmugglerinnen Jules und Fifi nahe: Die britische Upperclass-Lady und das amerikanische Underdog-Girl rekrutieren eine beschäftigungslos gewordene Gurkha-Truppe und eine mexikanische Großfamilie - und fürderhin schippert das comic-artige Ensemble über die Meere; gelegentlich wird für ein Gemetzel Halt gemacht. Bis zum Schluss wird dieser Handlungsstrang für das übrige Geschehen keinerlei Bedeutung haben.

"Vermutlich werden wir in tausend Jahren wieder in Höhlen leben und mit Faustkeilen unserer Arbeit nachgehen", heißt es an einer Stelle - angesichts der aberwitzigen Geschwindigkeit, in der die Lebensmittelvorräte zur Neige gehen, die gesellschaftliche Ordnung wie ein Kartenhaus zusammenbricht und Europa wegen der ungelöschten Brände in Nordamerika gar einen nuklearen Winter erlebt, vielleicht auch schon im nächsten Jahr. Jedenfalls haut Birmingham mächtig auf die Pauke, und wenn Monroe die politischen Wirren einmal mit "Das kommt mir aber sehr weit hergeholt vor" kommentiert, klingt das wie ein Urteil über den ganzen Roman. Bezeichnender ist aber noch ein Satz aus einem anderen, an sich unwichtigen, Gespräch. Da sagt Melton zu einem Polen: "Sie sind wohl ein Materialist? Einer von der dialektischen Schule? Ich dachte, in Polen wäre längst Schluss damit." Sämtliche Hauptfiguren scheinen erhebliche Probleme damit zu haben, andere als Individuen und nicht als VertreterInnen von Gruppen wahrzunehmen. Ob es nun Polen sind oder Soldaten, Muslime oder Schweden, Migranten oder Bürokraten - für jede Gruppe scheint im Hirn sofort ein vorab getipptes Programm anzuspringen. Und es ist nicht so ganz einfach festzustellen, wo da die Romanfiguren aufhören und der Autor anfängt.

Seltsamerweise ist vollkommen verabsäumt worden, irgendwo am Buch die Anmerkung anzubringen, dass es sich hier um den Auftakt zu einer Reihe handelt (der nächste Teil soll "After America" heißen). Das liefert nämlich die Entschuldigung für den einen oder anderen Missstand - vor allem den extrem unbefriedigenden Schluss. Aber auch so mancher Handlungsstrang, der sich auch nach über 700 Seiten noch nicht mit den anderen verknüpfen wollte, findet in weiteren Bänden vielleicht noch zu seiner Sinnhaftigkeit. Als Einzelroman funktioniert "Der Effekt" jedenfalls nicht.

Brian Ruckley: "Winterwende"

Broschiert, 599 Seiten, € 10,30, Piper 2009.

Die alte literarische Binsenweisheit, dass ein Autor am besten über das schreiben sollte, was er kennt, lässt sich auf die Phantastik natürlich nur bedingt anwenden. Aber soweit es sich verwirklichen lässt, geht die Strategie auf: Brian Ruckley jedenfalls siedelt seine "Godless World"-Trilogie (auf Deutsch: "Die Welt aus Blut und Eis") in einem Rahmen an, der seiner schottischen Heimat ähnelt, und beschreibt eine Welt aus Felsenküsten, Heiden und Hochmooren, Gebirgen und Wäldern. Strömender Regen, Schnee, Schlamm und frostige Winde: die vorherrschende Stimmung ist nasskalt. Und auch wenn man beim Lesen das Bedürfnis dicke Socken zu tragen verspürt - viel wichtiger ist: das Ganze wirkt in sich stimmig.

... soweit zum Eis, und auch das Blut kommt nicht zu kurz. Zahlreiche Konfliktlinien ziehen sich durch diese Welt; überhaupt wurde diese einige Jahrhunderte zuvor von den Göttern verlassen, weil zwei ihrer fünf erschaffenen Völker - die Huanin bzw. Menschen und die Kyrinin - zusammen ein drittes ausgerottet haben. Dieser Frevel hat sich offenbar weitervererbt: Huanin und Kyrinin sind miteinander verfeindet, noch größer ist der Hass, den die einzelnen Kyrinin-Clans füreinander hegen (von den Menschen werden sie abwertend als Waldelfen bezeichnet, aber keine Klischee-Angst: sie werden eher wie "indianische" oder sibirische Völkerschaften gezeichnet). Die Menschen ihrerseits sind zwar feudalistisch, aber ebenfalls in Clan-artigen Häusern organisiert, an der Spitze steht jeweils ein Than, über diesen der Than der Thane. Und auch hier herrscht Rivalität zwischen den Häusern, der Than der Thane spielt seine Vasallen überdies in machiavellistischer Weise gegeneinander aus, die Höhe des Blutzolls spielt keinerlei Rolle für ihn. Eine letzte Konfliktlinie schließlich ist ideologischer Art: Etwa 150 Jahre vor der aktuellen Handlung wurden die Angehörigen einer neuen Religion über das Gebirge in den eisigen Norden vertrieben. Die Anhänger des Schwarzen Pfades haben sich der Demut verschrieben; und ganz demütig sind sie sich gewiss, dass die verschwundenen Götter gefälligst zurückkehren werden, wenn erst alle Menschen ihre Religion angenommen haben. Hinter dem Gebirge haben die Häuser des Schwarzen Pfades inzwischen ein Staatswesen aufgebaut, das nahezu ein Spiegelbild der Wahren Geschlechter im Süden darstellt. Die Grenzlande zwischen den beiden Machtblöcken schweben in ständiger Invasionsgefahr.

"Blut um Blut, Leben um Leben, und das seit Anbeginn der Zeit. Eine schöne Zukunft planst du da für dich und die Deinen. Überleg nur, um wie viel glücklicher die Welt sein könnte, wenn die Menschen für ihr Tun nicht die Anerkennung ihrer Vorfahren suchten, sondern das Lob ihrer Kinder", seufzt Yvane, als Na'Kyrim - Mischlinge von Menschen und "Elfen" - zwischen allen Fronten stehend. Die wenigen Na'Kyrim sind nicht nur die Einzigen, die Magie ausüben können (mit der Ruckley insgesamt recht sparsam umgeht), sie werden auch das Zünglein an der Waage bilden, wenn all die schwelenden Konflikte schließlich zum Ausbruch kommen. Das gilt insbesondere für Aeglyss, der im Klappentext als der klassische stereotype Bösewicht, der nach der Macht greift, angekündigt wird. Im Roman selbst hingegen präsentiert er sich wesentlich interessanter - eher wie ein Junge, der um Anerkennung bettelt, sie von keiner Seite bekommt, sich zunehmend von der Welt löst und schließlich die fragilen Machtsymmetrien ins Kippen bringt.

Und auch Aeglyss' heldischer Widerpart, das landadelige Geschwisterpaar Orisian und Anyara, kommt nicht einfach als die üblichen Vom-Schicksal-zur-Rettung-ihres-Landes-auserwählten-Teenager-und-bla daher; sie überleben ein Massaker an ihrer Familie und müssen sich in der Folge durch ihr von Invasion bedrohtes Land schlagen; die familiäre Abstammung liefert ihnen einen plausiblen Grund, in Aktion treten zu müssen. Überdies wird ihnen weniger Erzählraum gewidmet, als man es vielleicht erwarten würde. Bis ins letzte Drittel des Romans hinein werden laufend neue Charaktere vorgestellt, wird auf deren jeweilige Motivationen eingegangen und das Geschehen aus ihrer Sicht geschildert. Das nimmt der Geschichte an Geradlinigkeit, verleiht ihr aber mehr Glaubwürdigkeit. "Winterwende" (im Original: "Winterbirth") verzichtet auf eindimensionale Schwarz-Weiß-Zeichnung und präsentiert sich eher als fiktive Chronik eines heraufdämmernden Krieges. Ein vielversprechender Ansatz, der sich in einem einzelnen Buch natürlich nicht abhandeln lässt. Die Folgeteile der "Godless World"-Trilogie, "Bloodheir" und "Fall of Thanes" sind bislang nur auf Englisch erschienen. Wann genau die deutschen Ausgaben der beiden Romane erscheinen werden, steht noch nicht fest - eine Übersetzung hat Piper aber bereits angekündigt.

Patrick Ness: "Das dunkle Paradies"

Gebundene Ausgabe, 573 Seiten, € 18,50, Ravensburger 2009.

Mit einem Schlag in die Magengrube endete der erste Teil von Patrick Ness' "New World"-Trilogie: Einen ganzen Roman lang haben sich der Teenager Todd Hewitt und sein Mädchen aus dem Weltraum, Viola Eade, tapfer durch die Wildnis des Kolonialplaneten New World geschlagen, stets auf der Flucht vor dem gewalttätigen Mob des sinistren Bürgermeisters aus Todds Heimatdorf - nur um ebendiesem am Ende in die Arme zu laufen. Die Stadt Haven, der ersehnte Zufluchtsort, hat sich feige dem Mob ergeben, der aufhaltsame Aufstieg vom Bürgermeister Prentiss zum Präsidenten Prentiss hat seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Und die Verhältnisse in der Stadt ändern sich spürbar; die faschistoiden Szenarien, die da heraufbeschworen werden, sind nicht nur für einen Jugendroman bemerkenswert düster: Vom Uniformentragen über die Einrichtung eines Amts für Anhörung und systematische Folter schreitet der politische Wandel voran - bis hin zur Markierung von Personen mit Metallbändern, die sich ins Fleisch einwachsen: Erst sind die als Haussklaven gehaltenen Ureinwohner von New World, die Spackle, dran. Dann sämtliche Frauen.

Mit dem Verhör Todds beginnt die Handlung des zweiten Romans (Originaltitel: "The Ask and the Answer") - eine Szene, die später ihren Widerhall darin finden wird, dass Todd einer Folterung als Zeuge beiwohnt. Denn stets konterkariert Prentiss den Druck, den er auf Todd ausübt, mit verlockenden Angeboten, um ihn auf seine Seite zu ziehen. Das Motiv für diese Strategie bleibt - wie alles beim undurchsichtigen Prentiss - lange im Dunkeln, aber sie wird irgendwann Früchte tragen. Prentiss zieht Todd sogar seinem eigenen Sohn Davy vor; er steckt die beiden für einen gemeinsamen Strafdienst zusammen, der die beiden einstigen Feinde einander näher bringt - aber nur auf eine zynische Art und Weise: Der verzogene Möchtegern-Schläger Davy entdeckt allmählich seine mitfühlende und kritisch denkende Seite, Todd hingegen - der Junge, der nicht töten kann - stumpft immer mehr ab und beginnt seine Menschlichkeit zu verlieren. Nicht umsonst ist dem Roman ein Zitat Nietzsches vorangestellt: Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.

Viola, die beim Erreichen Havens lebensgefährlich verletzt wurde, genest indessen im Haus der Heilerin Nicola Coyle und gerät in deren Bann. Coyle war eine Veteranin im einstigen Krieg gegen die Spackle. Als Frauen nun plötzlich zu Menschen zweiter Klasse reduziert werden, greift sie ihre Kampferfahrung auf und wird als Anführerin der PartisanInnen-Gruppe Die Antwort zu Prentiss' Antagonistin. Nicht aber zu einer Lichtgestalt, denn in ihrem Guerilla-Krieg kennt sie keinerlei Skrupel - auch nicht gegenüber Viola. "Das dunkle Paradies" verzichtet auf Schwarz-Weiß-Zeichnung, obwohl der Roman von Dualitäten lebt: Todd & Davy, Prentiss & Coyle - und nicht zuletzt Todd & Viola, die sich plötzlich auf den entgegengesetzten Seiten der Front wiederfinden, was ihre Liebe auf eine ungeahnte Bewährungsprobe stellt. Überhaupt versetzt Patrick Ness seine ProtagonistInnen immer wieder in Extremsituationen und erspart ihnen - gerade noch im Rahmen dessen, wo die Plausibilität an die Übertreibung grenzt - auch wirklich gar kein moralisches Dilemma. Hinter allem steht eine weitere Dualität, die sich in zwei Sätzen ausdrücken lässt: "Ich habe nur Befehle befolgt" versus "Man kann sich immer entscheiden".

Faszinierend wie in Band 1 bleibt das natürliche Phänomen des Lärms, das dazu führt, dass auf New World alle Männer ihre Gedanken für andere hörbar aussenden - während Frauen diese zwar empfangen können, selbst aber "still" bleiben. Also genau jener Umstand, der erst zu den eigentümlichen Verhältnissen auf dem Planeten führte, zum Misstrauen zwischen den Geschlechtern und letztlich zum Massaker an den Frauen in Todds einstigem Heimatdorf (was ihm als mikrobieller Angriff der Ureinwohner weisgemacht worden war). Technik hingegen, ohnehin kaum erwähnt, ist nicht gerade Ness' starke Seite. Da kurven ein paar letzte Atomkrafträder aus der Zeit der Koloniegründung herum, und einmal wird gar Atomtreibstoff mit Ton vermengt, um einen Sprengstoff zu produzieren ... mit ein wenig Bangen sieht man daher dem unweigerlichen Eintreffen der zweiten Besiedelungswelle auf New World entgegen; Viola, die mit dem elterlichen Erkundungsschiff abstürzte, war schließlich nur deren erste Vorbotin. Hinter den psychologischen Aspekten tritt dieses Manko jedoch in die Bedeutungslosigkeit zurück (solange man nicht auf Hard-SF erpicht ist). Und Ness' schnörkelloser, stets auf den unmittelbaren Augenblick bezogener Präsens-Stil nimmt einen ohnehin unweigerlich gefangen. - Teil 3, "Monsters of Men", soll 2010 erscheinen.

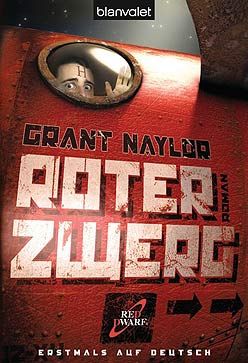

Grant Naylor: "Roter Zwerg"

Broschiert, 329 Seiten, € 8,20, Blanvalet 2009.

"Ach, das!" werden sich zumindest diejenigen gleich denken, die daheim BBC Prime empfangen können, wo die Weltraum-Sitcom "Red Dwarf" seit Jahren in der Dauerschleife rotiert. Und in Sachen Camp-Faktor vermutlich jedes ältere Semester an die "Hitchhiker's Guide to the Galaxy"-Serie aus den frühen 80ern erinnert - "Doctor Who" ist dagegen jedenfalls Biiiiig Budget. Nur die Reihenfolge war bei "Red Dwarf" umgekehrt: Erst die TV-Serie, dann das Franchise nebst Romanen; geschrieben von den ursprünglichen Autoren der Serie: Rob Grant und Doug Naylor, die hier unter Kombi-Pseudonym auftreten. Trotz des Erfolgs diverser SF- und Fantasy-Parodien erscheinen diese Bücher erstaunlicherweise erst jetzt zum ersten Mal auf Deutsch, den Auftakt macht "Red Dwarf: Infinity Welcomes Careful Drivers", das exakt 20 Jahre auf dem Buckel hat. Der Roman ist aus den Plots mehrerer Folgen zusammengesetzt, was man unter anderem dem letzten Abschnitt anmerkt, der im Ton etwas von der vorherigen rein humoristischen Handlung abweicht. Großen Unterhaltungswert hat "Roter Zwerg" nichtsdestotrotz.

Zur Handlung: Nach einer Sauftour durch London ist der sympathische Tunichtgut David Lister zu seiner Überraschung auf dem Saturnmond Mimas aufgewacht, der als Halteplatz für Weltraumfrachter dient und ein wimmelndes Chaos darstellt, neben dem Rom wie eine verkehrsberuhigte Fußgängerzone wirkt. Sechs Monate lang "arbeitet" Dave hier ebenso schwarz wie vergeblich daran, das Geld für die Rückreise zur Erde zusammenzukratzen - schließlich heuert er beim Space-Korps an und wird als Hühnersuppenautomaten-Reiniger mit dem Sonic Super Mop in der Hand auf dem gigantischen Raumschiff "Roter Zwerg" eingesetzt. Das fliegt nämlich zur Erde - allerdings erst nach mehrjährigen Ehrenrunden, wovon Dave nichts ahnte. So begeht er gewitzt eine kleine Missetat, um zur Strafe in Stasis versetzt zu werden - was ihm das Leben rettet, als ein Strahlungsunfall die gesamte Besatzung auslöscht. Schiffscomputer Holly, der die "Roter Zwerg" aus Sicherheitsgründen auf Kurs aus dem Sonnensystem gebracht hat, weckt den einsamen Überlebenden sofort, nachdem die Strahlung abgeklungen ist. Drei Millionen Jahre sind vergangen.

Ganz allein ist Dave zum Glück - oder auch Pech - allerdings nicht. Außer Holly, der in der langen Zeit etwas verschroben geworden ist und die ersten Demenzerscheinungen zeigt, wäre da etwa das Schiffshologramm. Die Speicherkapazität der "Roter Zwerg" ist nämlich gerade groß genug, um ein gleichermaßen verdientes wie verstorbenes Besatzungsmitglied in virtueller Form auferstehen zu lassen ("Beschreiben Sie, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme von Diagrammen, die genauen Umstände, die zu Ihrem Tod geführt haben", lautet übrigens der erste Satz des Romans). Nach mehreren Vorläufern wird dafür ausgerechnet Daves Vorgesetzter Arnold Rimmer, ein neurotischer Pedant und vollkommener Versager, auserkoren. Die beiden hatten sich unter für Rimmer hochpeinlichen und für uns ebenso komischen Umständen bereits auf Mimas kennen gelernt, als Dave als Teilzeit-Taxifahrer Arnold zum Bordellbesuch kutschierte. Während ihrer gemeinsamen Dienstzeit wird Arnold zu Daves Nemesis - und auch in holografischer Form kann er noch gehörig nerven. - Kennern der TV-Serie fehlen damit noch zwei zentrale Charaktere: Da wäre zum einen Kater, der letzte Nachkomme einer Hauskatze, die Dave an Bord schmuggelte und deren Nachwuchs sich im strahlensicheren Laderaum im Lauf der Jahrmillionen über die Felis erectus schließlich zur Felis sapiens weiterentwickelte, um nach einem religiösen Schisma die "Roter Zwerg" zu verlassen. Bis auf Kater, die Apotheose der Selbstverliebtheit auf zwei Beinen; überdies mit einer exquisiten Riesengarderobe ausgestattet, die dem Wort Katzenwäsche ganz neue Aspekte abgewinnt. - Als letzte Hauptfigur stößt später noch der Reinigungsroboter Kryten hinzu, der durch seinen hirntoten Putzfimmel sein Raumschiff zum Absturz brachte und ebenfalls einige Millionen Jahre auf lebende Gesellschaft warten musste.

In dem Moment hörte er, wie etwas wie ein nuklearer Sturm durch den Korridor auf ihn zufegte. Es war ein nuklearer Sturm, der durch den Korridor auf ihn zufegte. - "Roter Zwerg" kommt unverkennbar aus derselben Lebensschule britischen Humors, die auch Douglas Adams oder Terry Pratchett hervorgebracht hat. Sei es die Beschreibung eines Selbstmords aus der Perspektive eines Gummibaums oder Hollys Feststellung, dass die Menschheit in der Zwischenzeit wohl ausgestorben sei - versehen mit der besorgten Nachfrage an Dave: "Standen Sie Ihrer Spezies sehr nah?" Und weil die Semiotik lehrt, dass der Sinngehalt einer Aussage von ihrem Kontext abhängt, braucht man nur einen entsprechenden Kontext - zum Beispiel den Verlust der Kausalität jenseits der Lichtgeschwindigkeit, wenn Dave seinem greisen Zukunfts-Ich begegnet - konstruieren, um auch Sätze wie diese vollkommen logisch erscheinen zu lassen: "Ich weiß, dass du hier bist, weil ich, als ich in deinem Alter war, sah, wie ich in meinem Alter dir in deinem Alter gesagt habe, was ich dir jetzt sagen werde. Und du musst das natürlich auch dir erzählen, wenn du ich bist." (Zusatz von Rimmer: "Dem Himmel sei Dank. Sie sind offenbar geistig immer noch genauso in Schuss wie heute.") - Witz, Klamauk und einige echte Brüller - "Roter Zwerg" bietet all das, was man von Büchern dieser Art erwartet. Und gäbe es mehr als nur vier Romane (die ebenfalls auf Deutsch erscheinen sollen), hätte der Verlag damit eine potenzielle Goldgrube aufgetan.

In der nächsten Rundschau gibt's dann noch knapp vor dem großen W (wie in: Warteschlangen und Wahnsinnsszenen) ein paar letzte Kauf- und Schenktipps für heuer. Für alle, die selbstmörderisch genug sind, zu der Zeit eine Buchhandlung zu betreten. (Josefson)