Sogenannte angioangene Medikamente schneiden Tumoren die Blutversorgung ab. In Tirol erforscht man, bei welchen Personen diese Präparate wirken und bei welchen nicht.

Zudem forscht man an Therapien mit Zellen, um Tumore zielgerichtet am Wachstum zu hindern.

Manche beeinträchtigen die Gesundheit gar nicht, andere können zum Tod führen: Tumore treten in verschiedensten Formen auf. Während gutartige Typen nur langsam an Größe gewinnen, umliegendes Gewebe nicht durchwachsen, gehen bösartige destruktiver vor: Sie infiltrieren rasch das umgebende Gewebe, zerstören es und bilden außerdem Tochtergeschwulste, sogenannte Metastasen.

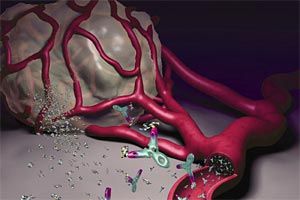

Zum Wachsen benötigen maligne, also bösartige Tumore Sauerstoff und Nährstoffe, die sie aus angrenzenden Blutbahnen beziehen. Angeregt durch chemische Signale, wachsen bestehende Blutgefäße in den Tumor hinein. Dieser Prozess wird als Angiogenese bezeichnet. Daneben findet die sogenannte Vaskulogenese statt. Dabei werden sogenannte endotheliale Zellen aus dem Knochenmark vom wachsenden Tumor durch Botenstoffe angelockt und bilden an Ort und Stelle neue Gefäße.

Versorgung stoppen

Im Kampf gegen Krebs setzt die Wissenschaft bei ebendiesen Prozessen an. Maligne Tumore sollen bekämpft werden, indem ihre Blutgefäßversorgung gehemmt wird. Verschiedene antiangiogene Medikamente sind bereits auf dem Markt – doch nicht immer hat ih-re Anwendung Erfolg. "Bei etwa 50 Prozent der Patienten wirken sie überhaupt nicht", weiß Eberhard Gunsilius, Projektleiter im Krebsforschungszentrum Oncotyrol in Innsbruck. Gunsilius und sein Team erforschen nun unter anderem die Wirkung dieser Angiogenesehemmer näher. Im Fachjournal BMC Cancer veröffentlichten sie vor kurzem Ergebnisse einer Studie zum antiangiogenen Protein Vasohibin.

Ihr Ziel ist es, Parameter zu finden, mit denen man im Vorhinein feststellen kann, ob ein Patient auf die Behandlung ansprechen wird oder nicht. "Die Therapien dauern meistens einige Monate lang. Da wäre es natürlich zum einen aus medizinischer und zum andern aus ökonomischer Sicht wertvoll, wenn man nach zwei oder drei Wochen sagen kann, ob ein Patient davon profitieren wird", so Gunsilius.

Um klassische Tierversuche zu vermeiden, führen die Wissenschafter ihre Experimente an bebrüteten Hühnereiern durch, in die Krebszellen injiziert werden, deren Minitumor wiederum Angiogenese auslöst. Anhand dieses Modells kann dann getestet werden, ob und wie antiangiogene Präparate die Gefäßbildung beeinflussen. So ließ sich nicht nur zeigen, dass bereits zugelassene Medikamente tatsächlich die Gefäßneubildung hemmen, sondern auch, dass es bis dahin unbekannte Resistenzmechanismen gibt.

Einer dieser Mechanismen ist die Bildung des Proteins GRP-78. Diese Substanz kann von Tumorzellen freigesetzt werden und hebt die Wirkung des antiangiogenen Medikaments Bortezomib schlicht und einfach auf, berichten die Innsbrucker Forscher in der Fachzeitschrift Blood. Möglicherweise ist GRP-78 die Ursache dafür, dass manche Personen auf das Präparat nicht ansprechen.

Dickkopf gibt Auskunft

Ein anderes Phänomen, welches das Team um Eberhard Gunsilius beschäftigt, ist Dickkopf 3. Unter diesem Namen verbirgt sich ein Protein, das nur in Tumorgefäßen, nicht aber in normalen Blutgefäßen vorkommt. Daher untersuchen die Experten nun, ob Dickkopf 3 – zu viel davon führt bei Fröschen zu dicken Köpfen – als prognostischer Biomarker dienen könnte.

"Bei der Hälfte der Darmkrebspatienten taucht dieses Protein in den Tumorgefäßen auf, bei der anderen Hälfte aber nicht", sagt Gunsilius und fügt hinzu: "Patienten, die das Protein aufweisen, haben interessanterweise eine bessere Prognose als die übrigen." Der Grund dafür ist bisweilen noch unbekannt. Noch nicht bestätigte Hypothese: "Wir haben im Tiermodell und auch an den Hühnereiern zeigen können, dass, wenn man das Dickkopf-Protein überexprimiert, also hoch dosiert, die betroffenen Tumore mehr Gefäße haben. Das ist wahrscheinlich beim Menschen genauso."

Auch die endothelialen Zellen, die vom wachsenden Tumor mobilisiert werden, um neue Blutgefäße zu bilden, könnten als Biomarker dienen. Im Rahmen von Oncotyrol untersuchen die Forscher, ob die Anzahl dieser Zellen im Blut ein Kriterium für die Wirksamkeit einer antiangiogenen Behandlung darstellt. Vor Beginn der Therapie wären dementsprechend viele endotheliale Zellen vorhanden, bei Ansprechen des Patienten auf die Medikamente dagegen wenige.

Therapeutische Gene

Auf jeden Fall können die zirkulierenden endothelialen Zellen jedoch eingesetzt werden, um therapeutische Gene direkt in den Tumor zu transportieren, wie Eberhard Gunsilius gemeinsam mit Kollegen der Medizinischen Universität Wien in der Fachzeitschrift Stem Cells publizierte.

"Man kann diese Zellen im Reagenzglas züchten, dann mit einem bestimmten Gen modifizieren und schließlich zum Beispiel einer Maus injizieren", so Gunsilius. Wie ein trojanisches Pferd würden sie zum Tumor wandern – und sonst nirgendwohin. "Solche zielgerichteten Therapien sind relativ kompliziert. Aber es gibt schon erste auch veröffentlichte Daten, dass das durchaus funktionieren kann." (Nathalie Bachl/DER STANDARD, Printausgabe, 23.09.2009)