Frydman: "Wir kennen keine erfolgreiche Volkswirtschaft, die ohne Finanzmärkte auskommt."

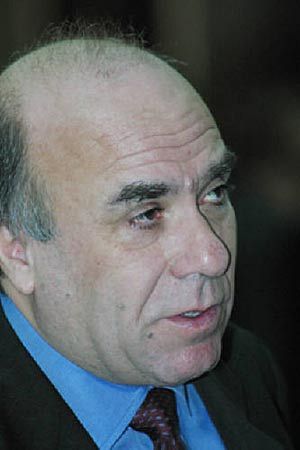

Warum Blase nicht gleich Blase ist, was im Zentrum der Finanzmarktregulierung stehen soll, und welche Konsequenzen wir aus der Tatsache ziehen sollen, dass die Märkte nicht perfekt sind, erklärt Ökonom Roman Frydman. Die Fragen stellte Lukas Sustala.

***

STANDARD: Ein übermäßiger Boom in Wertpapiermärkten hat eine scharfe Rezession ausgelöst. Sollen die Notenbanken versuchen, Blasen aufzustechen, bevor sie allzu groß werden?

Frydman: Auf Märkten geht es nicht nur um psychologische Phänomene. Schwankungen, also steigende oder fallende Preise, sind die Art und Weise, wie der Markt arbeitet. Wenn die Fed (US-Notenbank Federal Reserve, Anm.) nun in eine Richtung versucht, frühzeitig eine Preisentwicklung zu stoppen, tötet sie das Element, das so fundamental für den Markt ist. Das ist offensichtlich der falsche Fokus.

STANDARD: Was wäre der richtige?

Frydman: Das Einzige, was die Notenbank machen kann, ist, den Exzess zu reduzieren. Es geht nicht darum, frühzeitig eine Blase zu verhindern. Das ist eine Politik, die nicht implementiert werden kann. Denn eine Blase ist nicht eine Blase. Nehmen Sie nur die Dotcom-Blase. Es ist unstrittig, dass die damaligen Investitionen in das Internet unser Leben sehr verändert haben. Wenn man die Blase zum Platzen gebracht hätte, wäre man auf diese Weise den gesamten Markt los. Das hätte ernsthafte Konsequenzen.

STANDARD: Wie kann man diese Exzesse reduzieren?

Frydman: Als der Markt wie etwa 1996 oder bis 2007 so starke Gewinne machte, hätte die Politik Short Selling erleichtern können (das Leerverkaufen einer Aktie, um auf fallende Kurse zu setzen, Anm.).

STANDARD: Können Regulatoren diese Exzesse so einfach identifizieren?

Frydman: Regulatoren verfügen nicht über alle Informationen. Deshalb wäre Flexibilität absolut wichtig. Märkte schwanken von Natur aus. Fixe Regeln, die unter allen Umständen gleich funktionieren, sind in so einem Umfeld keine gute Idee. Im Zentrum der Regulierung sollte stehen, dass Märkte fundamental Schwankungen unterliegen, und die Regulatoren sollten Werkzeuge haben, die im Aufschwung wie im Abschwung greifen. Das wird aber überhaupt nicht diskutiert.

STANDARD: Sollte man die Finanzmärkte einfach sehr viel strenger regulieren?

Frydman: Wir kennen keine erfolgreiche Volkswirtschaft, die ohne Finanzmärkte auskommt. In einem gewissen Rahmen sollte man daher die Märkte arbeiten lassen. Wir bewegen uns jetzt ins andere Extrem. Während man vor der Krise glaubte, dass Märkte perfekt waren, ist man jetzt davon überzeugt, dass sie kaum produktiv sind. Dabei sind die Märkte absolut notwendig, nur die Exzesse muss man reduzieren. Mit der Marktwirtschaft ist es wie mit der Demokratie: Sie ist das Beste, was wir haben. Aber sie ist nicht perfekt.

STANDARD: Auch die Wirtschaftstheorie ist in eine Krise gestürzt. Wie kann sie da wieder herauskommen?

Frydman: Man müsste eingestehen, dass die Zukunft unsicher ist und wir nur über unvollständiges Wissen verfügen. Das gilt für Politiker, Markteilnehmer und Ökonomen gleichermaßen. Doch die Ökonomie hat bisher das Wissensproblem für nicht wichtig erachtet, indem sie rationale Erwartungen angenommen haben (siehe Kasten). Doch die Menschen verhalten sich nicht nach dem ökonomischen Modell der Rationalität. Es gibt diese enorme Verwirrung, da die Ökonomen glauben, dass Menschen, die sich nicht gemäß ihrer Modelle verhalten, irrational sind. Das muss sich ändern.

STANDARD: Aber Ökonomen und Wirtschaftspolitiker können nicht so einfach sagen, dass sie auch nicht wissen, wie die Wirtschaft funktioniert.

Frydman: Es ist schwierig, aber sie müssen sich damit abfinden, dass es enge Grenzen für die Ökonomie gibt. Die Ökonomen haben ja die Welt quasi davon überzeugt, dass sie über die wichtigsten Werkzeuge verfügen und dass die Volkswirtschaftslehre eine Maschine ist, die die Welt exakt vorhersagt. Jetzt können sie nicht einfach ihre Niederlage eingestehen. (DER STANDARD, Print-Ausgabe, 24.8.2009)