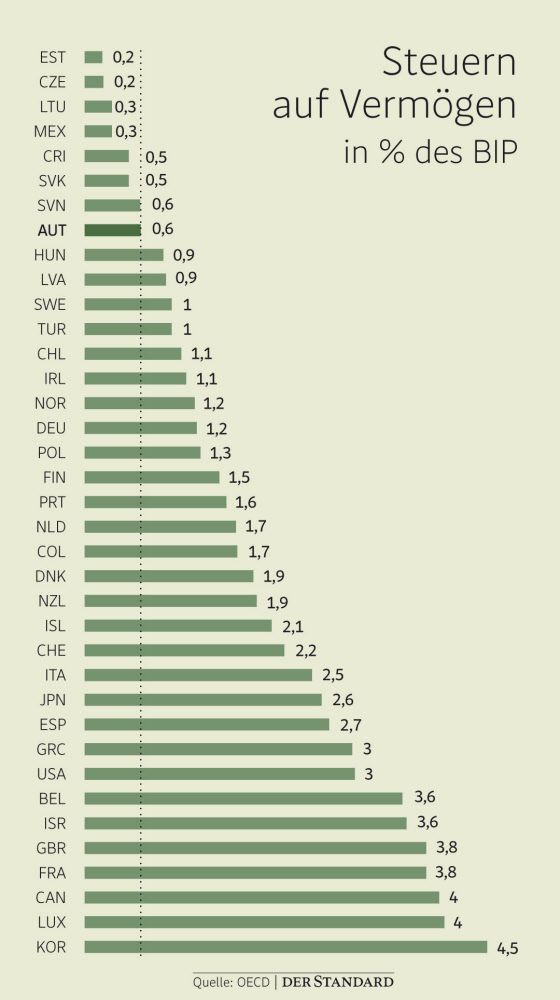

Es ist weg! Marlene Engelhorn ist ihr Millionenerbe los. Spoiler: fast ganz. Die 32-jährige Wienerin hat 25 Millionen Euro an 50 Menschen weitergereicht, auf dass diese gemeinsam, in einem Hochamt der Demokratie gewissermaßen, entscheiden, bei wem dieses Geld besser – oder richtiger – aufgehoben wäre als bei ihr, der es durch das Zufallslos der Geburt in eine "überreiche" Familie in den Schoß gefallen war. Taxfrei. Alles ihrs. Denn in Österreich gibt es seit 1993 keine Vermögens- und seit 2008 auch keine Erbschaftssteuer mehr. Das möchte Engelhorn gern geändert haben.

Bis es so weit ist, setzt die junge Erbin auf freiwillige Entreicherung. Der "Gute Rat für Rückverteilung", den sie im Jänner initiierte, sollte Abhilfe schaffen, 50 Bürgerinnen und Bürger das ungeliebte Engelhorn’sche Vermögen verteilen. Sie reisten an sechs Wochenenden nach Salzburg, um dort, abgeschottet von der Öffentlichkeit, ihre Mission zu erfüllen.

Am 9. Juni waren sie fertig: Insgesamt 77 Organisationen wurden mit teils fürstlichen Beträgen bedacht. Die höchsten Spenden zwischen 1,6 Millionen und 936.000 Euro gehen an den Naturschutzbund, das Neunerhaus, das obdachlosen und armutsgefährdeten Menschen hilft, die globalisierungskritische NGO Attac und die Bildungsinitiative Schule im Aufbruch. Die dritthöchste Spende erhält das Momentum Institut, exakt 1.226.000 Euro. (Die vollständige Liste finden Sie hier.)

Dass diese Spende "draußen" in der Öffentlichkeit einen Hautgout haben könnte (was dann auch so kam), war der Untergruppe, die den gewerkschaftsnahen Thinktank nominiert hatte, bewusst: "Wir wissen, dass Marlene und Alexandra da tief drinstecken", wurde bei der internen Vorlage im Ratsplenum allen anderen gesagt – und von diesen abgesegnet. Alexandra Wang, die Projektleiterin des "Guten Rats", war bis August 2023 beim Momentum Institut angestellt, im September wurde sie von Engelhorn angeheuert. Die wiederum hat im Vorjahr alle Dauerspenden an Momentum verdoppelt (156.000 Euro), 2022 fast 460.000 Euro gespendet.

Restlos losgeworden ist die Leider-ja-Millionärin ihr "Problem", wie sie es vor den Ratsmitgliedern nannte, auch noch nicht. "Rückverteilt" an die Gesellschaft wurden nämlich nur 24.946.000 Euro. 54.000 Euro gingen retour an die Absenderin. Sie erzählen eine Geschichte in der Geschichte dieser etwas anderen Millionenshow. Doch dazu später.

Zurück an den Start. Wie kam der Gute Rat zum guten Rat? Wie einigten sich die 50? DER STANDARD, das deutsche Zeit-Magazin und das US-Magazin The New Yorker durften die Arbeit des Guten Rats von innen beobachten. Das führte gleich am ersten Tag zu einem größeren Knatsch mit dem Organisations- bzw. Presseteam unter Wang und der achtköpfigen Moderatorengruppe, angeführt von Hanna Posch, die schon beim Klimarat der Regierung dabei war. Sie beschränkten plötzlich – ohne vorherige Beschwerden von Ratsmitgliedern, wie es hieß – den Zugang. Bei unmoderierten Kleingruppen der Bürgerinnen und Bürger mussten die Medien fortan auf Abstand gehen, um "den Prozess" nicht zu stören.

Der Zauber des Anfangs

Es hatte etwas von Ferienlagerstimmung, als "Mini-Österreich" am 16. März erstmals aufeinandertraf. Die 50 Ratsmitglieder wurden vom Foresight-Institut mittels statistischer Methoden ausgewählt und waren nach Geschlecht, Alter, Wohnregion, Bildungsniveau, Erwerbsstatus, Geburtsland, Einkommen und Einstellung zur Vermögensverteilung (gerecht oder ungerecht) repräsentativ für Österreichs Wohnbevölkerung.

Dazu gehörten als Jüngste der anfangs noch 16-jährige ägyptischstämmige Kyrillos und Markus (17), AHS-Schüler aus Wien, als Älteste Fritz (85) und Erna (80). Ein Wirt aus Kärnten, eine Kollegin aus Tirol, Staplerfahrer Sepp aus der Steiermark und die türkischsprachige Köchin Yildiz, Bauingenieursstudent Florian aus Salzburg, Elektroinstallateur Hans aus dem Weinviertel und eine Kärntner Psychologin. Fatima, die vor zwei Jahren aus Afghanistan zu ihrem Mann nachziehen durfte und von zwei Übersetzerinnen für Dari begleitet wurde. Simultan gedolmetscht wurde auch auf Türkisch und Kroatisch und für die gehörlose Kärntnerin Hildegund in Gebärdensprache – mit deren praktischer Kenntnis übrigens auch Engelhorn überraschte.

"Once in a lifetime"-Projekt

Einige Ratsmitglieder brachten ihre Kinder mit und nutzten die Betreuung vor Ort, Özgül etwa, die im Burgenland einen Schönheitssalon betreibt und die einzige "Nachrückerin" war, weil ein Mitglied am ersten Wochenende nicht auftauchte. Supermarktkassierin Sara, vor 16 Jahren aus Tansania geflüchtet, wusste ihren sechsmonatigen Sohn bei der Schwester oben im Zimmer und die zwei anderen Kinder beim Papa in Wien gut versorgt. Es gab aktive und pensionierte Lehrerinnen wie Anna-Lena und Friederike, die Logistikarbeiterin Elke (23) und den Installateur Denis (25), Sandi, Koch in der Steiermark, und Elisabeth, die in Oberösterreich einen Bergbauernhof bewirtschaftet – und 29 weitere Gute Rätinnen und Räte. Für ihre Arbeit im Rat erhielten sie 7200 Euro. Insgesamt stellte Engelhorn für das Projekt drei Millionen bereit.

Sie alle führte zusammen, was Marion, eine Erzieherin aus Tirol, so beschrieben hat: "Ich habe zwei kleine Kinder, da ist doch a bissl was zu organisieren, aber ich dachte mir: Das musst du machen. Das ist ,once in a lifetime‘, so etwas gab es noch nie."

Die Millionärin, die teilen will

So etwas nämlich, dass eine Multimillionärin sagt: "Ich habe mich entschieden, radikal zu teilen." Engelhorn, die seit ein paar Jahren mit gleichgesinnten Vermögenden auch mit der Initiative "Tax me now" für Steuern auf Erbschaften und Vermögen kämpft, sagte zum Auftakt, dass zwar nicht alle, auch im Guten Rat, ihre Einstellung zur Vermögensverteilung teilten, aber: "Was wir teilen, ist unsere Einstellung zur Demokratie. Das ist das Mittel der Wahl." Die Wurzel des Problems liege in der Machtfrage: "Eine Stimme pro Person und nicht eine Stimme pro Euro."

Ihr Erbe verdankt sie ihrer im Herbst 2022 in der Schweiz verstorbenen Großmutter Traudl Engelhorn-Vechiatto. Diese war die Witwe von Peter Engelhorn, einem von vier Mitgesellschaftern der Boehringer-Mannheim-Gruppe, die 1997 um elf Milliarden Dollar an den Pharmakonzern Hoffmann-La Roche verkauft wurde – abgewickelt wurde der Deal übrigens über die Steueroase Bermuda. Traudls Vermögen wurde zuletzt auf etwa 4,2 Milliarden Dollar geschätzt. Die familiäre Reichtumsgeschichte beginnt bei Peters Urgroßvater Friedrich Engelhorn, der im Jahr 1865 die Badische Anilin- & Soda-Fabrik (BASF) gegründet hatte, diese 1883 aber verließ und in Mannheim in die Firma investierte, die später auch Marlene reich machte.

"Ich gebe Ihnen die Macht zurück, die in einer Demokratie ursprünglich bei Ihnen hätte sein sollen, nicht bei mir."

Marlene Engelhorn

Im Guten Rat sah Marlene Engelhorn eine Möglichkeit, ihr Vermögen und die damit verbundene Macht "demokratisierbar" zu machen: "Ich gebe Ihnen die Macht zurück, die in einer Demokratie ursprünglich bei Ihnen hätte sein sollen, nicht bei mir", sagte die Aktivistin zu den Ratsmitgliedern. Der Auftrag sei nicht: "Hier sind 25 Millionen. Go, play!" Der Gute Rat solle die Verteilungsfrage diskutieren, Botschaften an die Gesellschaft und die Politik erarbeiten. Das Geld sei da, "damit Ideen konkret werden". Alles war erlaubt, es durfte nur nicht verfassungs-, demokratie- oder menschenfeindlich sein, kein Investment, auch eine Parteigründung war ausgeschlossen. Dann klinkte sich Engelhorn aus: "Dieses Projekt gehört jetzt euch. Viel Spaß."

Catchy Millionen und futsch?

Schon früh kamen die zentralen Themen auf den Tisch: Soll das Geld an große, etablierte Organisationen gehen oder auch an kleine Projekte, die wachsen sollen? Auch ins Ausland? "Wenn’s schon bei uns Familien gibt, die es bräuchten", wie eine junge Frau einwandte. Themen, die später noch für großen Streit sorgen sollten. Wollen die Ratsmitglieder Rechenschaft von den begünstigten Vereinen? "Ich möchte schon wissen, was mit dem Geld geschehen ist", sagte der ehemalige Manager Wilfried: "Die Öffentlichkeit will ja auch wissen, ob so ein Bürgerrat was Sinnvolles ist." Auch das Thema Kontrolle tauchte immer wieder auf. "Was, wenn der Obmann vom Verein ins Kasino geht und das dann verliert? Dann ist es futsch!", warnte die lebenserfahrene, quirlige Pensionistin Erna aus Wien.

Reichen 25 Millionen überhaupt, um etwas "an Strukturen" oder "am System" zu ändern? Dietmar, ehemaliger Immobilienmanager aus Vorarlberg, pochte wiederholt darauf: "Wie können wir mit unserem Geld die größte Hebelwirkung erzielen?" Der zu verteilende Betrag schien dabei immer kleiner zu werden, je konkreter die Ideen wurden, was man mit dem Geld machen könnte: "So viel ist es nämlich nicht", sagte die Niederösterreicherin Angelika – engagiert und strukturiert, war sie eine der Macherinnen im Rat: "Für einen ist es urviel, für viele nicht." Gerhard, technischer Beamter in Wien, folgerte: "Der wichtigere Teil sind die Botschaften. Die 25 Millionen sind catchy, aber die sind relativ schnell vergeben und verpufft. Das muss uns bewusst sein."

Der un-heimliche Reichtum

Wer tatsächlich "urviel" besitzt, ist in Österreich gar nicht so genau bekannt. Nicht einmal das Finanzministerium hat solche Daten, wie zuletzt Enthüllungen aus dem Cofag-U-Ausschuss zeigten. Bei einer Analyse der Besteuerung Superreicher musste gar eine externe Liste als Vorlage dienen: die Reichenliste des Wirtschaftsmagazins Trend.

Das, was man über Reichtum und Ungleichheit weiß, erfuhren die Ratsmitglieder von rund einem Dutzend vom Team des Guten Rats ausgewählter Fachleute, darunter Karin Heitzmann, die an der WU Wien das Institut "Economics of Inequality" leitet, und der deutsche Philosoph Christian Neuhäuser, der über Gerechtigkeit referierte. Die meisten Bürger saßen zum ersten Mal in ihrem Leben in einem Vorlesungssetting, wurden aber gut mitgenommen, wie sie berichteten.

Der vermisste Durchschnittsösterreicher

Manche hätten sich jedoch ein etwas breiteres Spektrum an Expertise gewünscht, auch aus dem "gegnerischen" Lager. Florian, der in Wien studiert und aus einer unternehmerischen Familie kommt, hatte den Eindruck, "dass die Experten leicht mehr auf einer Seite waren, jener, die Vermögen ganz gleich verteilen möchte". Das Organisationsteam räumte eine "bewusste Auswahl" von Experten, die die jetzige Verteilung ungerecht fänden, auch ein. Dementsprechend vermisste Florian im Guten Rat auch ein paar Themen: "Es hat zum Beispiel kein Mensch über Sparen gesprochen oder dass aus Leistung und Können auch etwas kommt, und fast alle waren ein bisschen gegen Unternehmer. Wir haben nie über den Durchschnittsösterreicher geredet, immer nur über die Ärmsten und die Reichsten. Die dazwischen sind untergegangen. Warum?"

Franz wiederum, Haustechniker in einem Pflegeheim in Oberösterreich, hätte es interessant gefunden, "ein paar Reiche hier zu haben und zu hören, wie die darüber denken." Die einzige Reiche aber, die auftauchte, war die, die ihren Reichtum loswerden wollte.

Ein Fitzelchen Reichtum

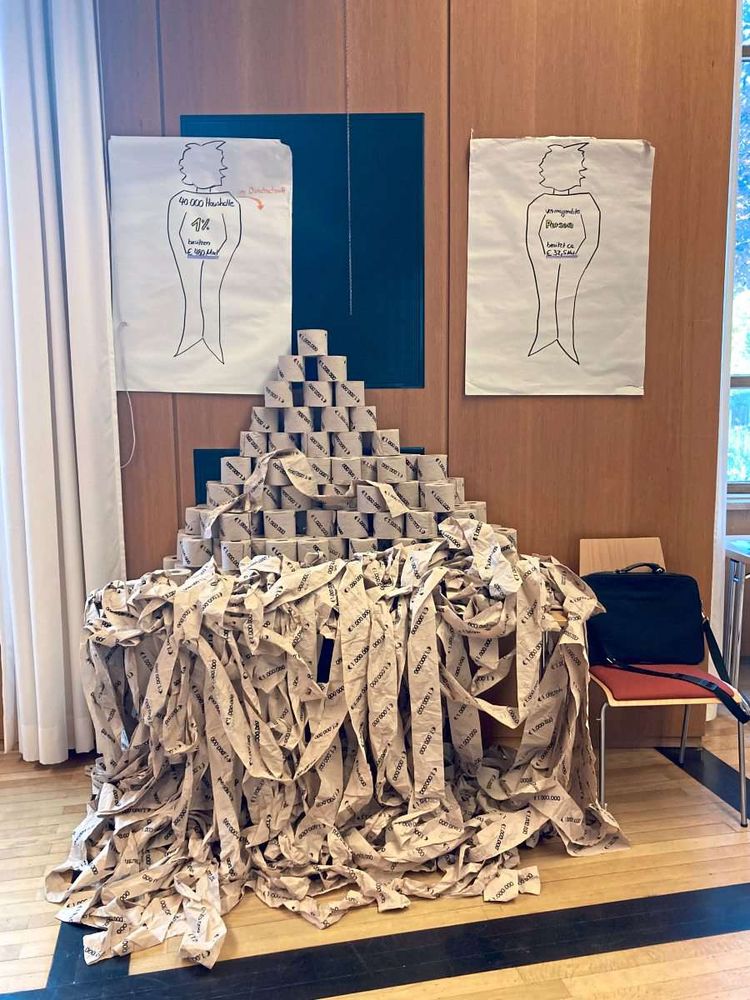

Es gab viele Zahlen, große Zahlen. Anschaulich und buchstäblich begreifbar gemacht wurden sie mit Klopapier: ein Blatt eine Million Euro. Für die 32,5 Milliarden Euro, die die reichste Person in Österreich besitzt, wurden drei Sporttaschen voll mit Klopapierrollen gebracht. Dem obersten Prozent, etwa 40.000 Haushalten, gehören hierzulande 40 Prozent des Vermögens, rund 480 Milliarden Euro, im Schnitt zwölf Millionen. Der ärmeren Hälfte, von 25 Ratsmitgliedern in einer Ecke des Saals verkörpert, bleiben nur 21.000 Euro Vermögen pro Person – ein ein mal zwei Zentimeter großes Papierfitzelchen. "Ich hab die ganze Nacht Klopapier aufgerollt", erzählte ein Ratsmitglied am nächsten Morgen lachend.

Entscheidungen sollten, so hieß es, "von möglichst vielen mitgetragen werden", es gab also keine Mehrheitsbeschlüsse, auch nicht mit Konsens, der in großen Gruppen oft nicht funktioniere. Man arbeitete mit dem Prinzip Konsent. Ein Vorschlag gilt als angenommen, wenn es keinen schwerwiegenden und begründeten Einwand gibt. Wer einen hatte, hob beide Hände, eine Hand oben bedeutete leichter Einwand, "ein bisschen Bauchweh", und beide Hände unten hieß: "Passt für mich."

Mit dieser Methode wurde in den Handlungsfeldgruppen gearbeitet, wo die Ratsmitglieder – für einige etwas überhaps, weil nicht so klar kommuniziert – am dritten Wochenende gelandet waren: Bildung und Information, Gesundheit und Soziales, Raum und Wohnen, Umwelt und Klima, Teilhabe und Rechte sowie Wirtschaftspolitik und Überreichtum – von den fünf Mitgliedern umbenannt in "trocken, aber supercool :-)". Dort wurde ausgearbeitet, wie die vier Millionen Euro, die pro Gruppe maximal zur Verfügung standen, aufgeteilt werden sollten. Eine Million konnte am Schluss freihändig in Form grüner Punkte, die je 2000 Euro wert waren, an persönliche Lieblingsprojekte aus allen Feldern vergeben werden.

Von Überförderung und Unsichtbarkeit

Die Personen, die im echten Leben alte Menschen pflegen, Trachtengeschäfte leiten, Gäste beherbergen, in der IT-Branche oder einer Bank ihr Geld verdienen oder schon im Ruhestand sind, haben – nach Vorträgen und mit Experten in Rufweite – überlegt, welche Summe eine Organisation stemmen kann, haben erfahren, dass man Vereine (in Österreich gibt es rund 126.000) auch "überfördern" kann, haben im Internet nach Zielen, Eckdaten und Budgets der Vereine, an die sie spenden wollten, gesucht, sie, wenn nötig, direkt kontaktiert – und mitunter auch wieder gestrichen.

Sie haben ihre Lebenserfahrungen geteilt und so ihre Spendenziele begründet: Sepp, der vor einem Jahr einen Sohn bei einem Arbeitsunfall verloren hat, lagen Feuerwehr und Bergrettung am Herzen (vielen anderen auch, wie am Ende 106 grüne Pickerl am Steckbrief zeigten), die Frauenhäuser waren auf der Liste, Finanzberaterin Burcu stellte dazu auch die Initiative Yetis Bacim ("Hilf mir, Schwester") vor, die ebenfalls Frauen aus Gewaltbeziehungen hilft. Fritz, der sich freute, dass er sich "hier auch als alter Mensch einbringen kann", zitierte Brechts Dreigroschenoper, um seinen Einsatz für Familien mit behinderten Kindern zu unterstreichen: "Und man siehet die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht."

Floristin Maria arbeitete Steckbriefe für Straßenzeitungen und die von Max Schrems gegründete Datenschutz-NGO Noyb aus, damit sie finanziell unterstützt vom Guten Rat weiter "für die Einhaltung der Datenschutzrechte" in der EU durch die großen Tech-Konzerne kämpfen kann. Susanne und Ben präsentierten das "bOJA", das bundesweite Netzwerk für offene Jugendarbeit, mit dem Ziel, gesunde Mahlzeiten für bedürftige Kinder zu ermöglichen. Friederike, eine 74-jährige Salzburgerin, setzte sich sehr für die Kinderangebote der Philharmonie Salzburg ein, die sie von ihren Enkeln kannte. 24-Stunden-Pflege war einigen Frauen ein nahes Thema, inklusive Fußballklubs einem jungen Mann.

Florian, der angehende Bauingenieur, der die Dinge gern hinterfragt und auch das "soziale Ding" Guter Rat bewusst skeptisch und kritisch beobachtete, wollte die Verteilungsfrage "nicht nur durch Geld für irgendwelche Sozialvereine" behandelt wissen. Bereiche wie Forschung oder generell die Frage der Ungleichverteilung von Vermögen sind für ihn etwas zu kurz gekommen. Seine Gruppe verhalf denn auch dem World Inequality Lab in Paris letztlich zu 640.000 Euro Budget für ein Forschungsprojekt, das bessere Daten zur Verteilung von Vermögen in Österreich liefern soll. Für die Klimagruppe legten Angelika und Wilfried im Plenum ein systematisch nach kurz-, mittel- und langfristiger Wirksamkeit differenziertes Spendenportfolio vor – vom Naturschutzbund über Initiativen im ländlichen Raum und für kleinbäuerliche Strukturen bis hin zum Klima-Dashboard.

Die Mühsal der Demokratie

Alles Friede, Freude, Eierkuchen? Nein. Naturgemäß nicht. Ein Konflikt zog langsam wie ein Gewitter auf. Ein Thema brachte die Beteiligten an die Grenzen, "den Prozess" fast zum Crashen. Erste Wolken zeigten sich bereits beim dritten Treffen. In der Bildungsgruppe wollte einer an Wikipedia spenden. 500.000 Euro, umgelegt "sein" Anteil an den 25 Millionen. Die Online-Enzyklopädie sei ein "internationales Beispiel für ein Wissensangebot, das gratis für alle zugänglich" sei. "Nur wenn wir beim Wissen ansetzen, können wir die Ungleichheit zumindest angehen", warb der im Gesundheitsbereich tätige Wiener für sein "Herzensprojekt". Mit Nachdruck, mit Druck – und von Woche zu Woche gegen mehr Widerstand.

"Was kann man mit 25 Millionen Euro im großen System machen?"

Dietmar (66), ehemaliger Immobilienmanager aus Vorarlberg, stellte eine Frage, die immer wieder auftauchte

Sieglinde, 61, bildungsbeseelte Mutter eines Sohns aus Tirol, wollte "die Schule in Österreich nicht außen vor lassen". Dietmar, alemannisch gelassen der ruhige Fels in der Gruppe, gab zu bedenken, dass hinter Wikipedia, an das der 66-Jährige selbst regelmäßig spendet, eine riesige finanzkräftige Organisation stehe: "Was kann man mit 25 Millionen im großen System machen?" Friederike störte, dass "unsere Spende bei Wikipedia so unsichtbar ist", Youngster Kyrillos, "dass unsere Spende dort nichts ändert". Der Wikipedia-Fan konterte, keines der Projekte, an das der Gute Rat spende, werde sterben. An seiner Seite Sandi: "Ein Argument ist schon: Was wäre, wenn es Wikipedia nicht gäbe?"

Die Stimmung war am Boden. Der Konflikt ging ungelöst über das vierte ins fünfte Wochenende. Das W-Wort waberte herum, war Pausenthema. Langsam bekamen es alle mit, dass es bei denen in der Bildung krachte. Der Wikipedia-Fürsprecher wollte, auch angesichts der Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz, wenigstens einen symbolischen Anteil für die Plattform: "Wir sollten größer denken als Guter Rat." Benedict, 25-jähriger Qualitätsmanager, unterstützte ihn: "Wir geben ja nicht Geld, weil sie es nötig haben, sondern weil sie etwas machen, das wir gut finden."

Irgendwann hatte nur noch der Jüngste der elf Gruppenmitglieder beide Hände oben. Kyrillos war die Stopptafel. "Für mich macht es einfach überhaupt keinen Sinn, an Wikipedia zu spenden. Wir haben wichtigere Probleme." Tja. Konsent heißt: Nicht alle müssen dafür sein, aber niemand darf dagegen sein. Markus, aus der Schule ebenfalls sehr Wikipedia-skeptisch, weil es nicht als Quelle erlaubt ist, versuchte zu vermitteln: "Wir sollten uns als Truppe dadurch nicht runterziehen lassen." Dafür gab es erleichterten Applaus der Älteren: "Die Jüngsten zeigen’s uns. Ihr seid toll!"

Sie rangen nach einem Ausweg. Moderierten sich quasi selbst. Die Förderhöhe wurde zur Verhandlungsmasse. Wieder erhitzte Gemüter. Der Wikipedia-Mann, "mit den Nerven fertig", forderte endlich eine Entscheidung: "Ich will es nicht mehr verschieben!" Reihum nannten die zehn anderen ihre Schmerzgrenze. Kindergartenpädagogin Selin "könnte mit 50.000 Euro leben, weil dir das so am Herzen liegt, aber je mehr das wird, umso weniger würde ich es als guten Rat empfinden." Özgül war "als Gruppenentscheidung dafür".

Letztlich senkte auch Kyrillos eine Hand: "Als Gruppe stehen wir dahinter." Voll zufrieden war er nicht. Markus auch nicht, sagte er später: "Es ist irgendwie verkraftbar, aber ich frage mich, was die Öffentlichkeit dazu sagt." Hauptstadtteenager Kyrillos meinte einigermaßen abgeklärt: "So wie Wien drauf ist ... die werden lachen. Da stecken wir alle 50 drin."

Die Wikipedia-Episode war vielleicht jener Moment, in dem der Gute Rat dem am nächsten kam, was Engelhorn zu Beginn gemeint hatte, als sie sagte: "Demokratie gibt sehr viel, aber sie verlangt auch viel. Demokratie ist Beziehungsarbeit. Sie sind bereit, diese Beziehungsarbeit zu leisten. Sie beweisen, dass Demokratie die verdammte Mühe wert ist."

Als Gruppe hinter dem Ergebnis

Nach diesem zeitweise so überhitzten Konflikt haben zwar nicht alle alles gekriegt, was sie wollten, aber es ist auch niemand ganz leer ausgegangen. Nicht alle waren rundum glücklich, aber auch niemand total unglücklich. Sie hätten einander nicht zuhören müssen und sich argumentativ duellieren, wenn die bloße Mehrheit genügt hätte, um einen Vorschlag zu versenken. Die Ratsmitglieder waren gezwungen, miteinander zu reden, und wollten es auch, kamen an ihre Grenzen und schauten doch "als Gruppe", dass niemand hinausfiel.

Die immer um Verständnis und Verständigung ringende Sieglinde hatte es in der Gruppe so formuliert: "Es geht um Demokratie. Von elf Leuten geht’s einem wirklich dreckig. Deswegen haben wir zugesagt." Dafür sei die Konsent-Methode gut gewesen, sagte Markus danach. "Mit Mehrheitsentscheidung wäre das nicht möglich gewesen", meinte auch Dietmar nach der "energieraubenden" Tour de Force.

50.000 Euro also für Wikipedia – und kein Cent mehr aus der Gruppe, die noch einen Deckel bei 80.000 Euro einzog, der die Zusatzbudgets im Plenum begrenzte. Mehr ließ die "Handlungsfeldgruppe" nicht zu – während das Spendenmaximum für andere Bildungsprojekte deutlich mehr Spielraum erhielt.

Der Rest vom geerbten Fest

Dies war dann auch der Grund, warum der Wikipedianer am letzten Sonntag 25 seiner grünen Punkte, 50.000 Euro, aus Protest an Engelhorn rück-rückverteilte. Er wolle damit zeigen, dass er "erwartet hätte, dass das Moderationsteam auf Einhaltung der ausgemachten Regeln pocht", sagte er im Gespräch mit dem STANDARD. Bei einem – seinem – Projekt sei zugelassen worden, dass sie quasi freihändig geändert wurden und eine "willkürliche Obergrenze aus dem Bauch" eingezogen worden sei und nicht, "wie sonst dauernd gepredigt, nach fachlichen Kriterien und begründeten Einwänden". Damit seien die anderen Mitglieder in ihrem "demokratischen Recht, frei zu entscheiden, was sie fördern wollen, eingeschränkt worden". Diese Kritik wolle er mit den 50.000 nicht gespendeten Euro samt Brief an Engelhorn ausdrücken. (Ein Punkt wurde falsch, einer gar nicht geklebt, macht weitere 4000 Euro Retourgeld).

Holterdipolter zu Botschaften

Der Beschluss der "Botschaften" geriet dann im Plenum fast zum Formalakt, der im Schnelldurchlauf absolviert wurde. Es fiel das Wort "holterdipolter". Zudem machte sich am letzten Tag von der Früh an eine gewisse Farewell-Mattheit breit. Die sechs Themengruppen, die sich zwei Monate lang mit ihren Handlungsfeldern beschäftigt hatten, legten ihre Formulierungen vor. An die Wand projiziert wurden sie vorgelesen. Eine Minute für sich darüber nachdenken, eine Minute mit einem Ratsmitglied "bemurmeln". Keine langwierigen Debatten mehr, die es im Plenum ohnehin nur selten gab in all den Wochen.

Abstimmen. Neuer Modus. Ampelsystem. Grün Zustimmung, gelb Enthaltung, rot Ablehnung. Moderationshinweis: "Unter zehn Rot bleibt es unwirksam." Wären mehr als 20 Prozent der Ratsmitglieder mit einer Botschaft nicht einverstanden gewesen, wäre sie gestrichen worden, "weil sie ja als gemeinsame Botschaften nach außen gehen sollen". Dazu kam es nicht.

Die Reichtumsgruppe wünschte sich "eine weniger extrem ungleiche Vermögensverteilung". Das erfordere nicht nur mehr Transparenz und bessere Daten darüber, sondern: "Dazu braucht es eine sinnvolle Kombination von Erbschafts-, Schenkungs- und Vermögenssteuern." 49-mal grün, ein Gelb.

Aus dem Handlungsfeld Bildung hieß es: "Gute Bildung darf in Österreich nicht vererbt werden." Also Gratisganztagskindergärten für alle, flächendeckend Ganztagsschulen und die Kinder später auf unterschiedliche Schulformen verteilen. "Wohnen ist Grundrecht und darf kein Geschäft sein", appellierte die Gruppe "Raum und Wohnen". Wie? Mit Maßnahmen, die Leerstand reduzieren und Mieten begrenzen. Die Guten Rätinnen und Räte fordern weiters "beste Vorsorge und Versorgung für alle", weil: "Arm macht krank und krank macht arm." Im Kampf gegen den Klimawandel und den Schutz der Umwelt sehen sie die wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit.

"Wir sorgen uns um die Demokratie, weil die Wahlbeteiligung sinkt und die Politikverdrossenheit steigt."

Die Botschaft der Handlungsfeldgruppe "Teilhabe und Recht"

Ein paar rote Karten

Alle mit großer Mehrheit angenommen. Ein paar, die ab und zu Rot gezeigt haben, hätten auch oder gerade bei den Botschaften eine Diskussion erwartet: "Es war unpassend, jetzt keinen schweren Einwand einbringen zu können", meinte ein Mann. Ein weibliches Mitglied hätte sich "gewünscht, dass die rote Karte vielleicht noch eingearbeitet wird."

Auch Demokratieforscherin Daniela Ingruber, die den Guten Rat wissenschaftlich evaluieren wird, sah darin einen "strategischen Fehler" – der vom Moderationsteam nach der Pause so korrigiert wurde, dass Rot-Botschaften auf einer Stellwand zumindest kurz schriftlich deponiert werden konnten. Auf einer der wenigen angepinnten roten Karten stand etwa, dass dieses Ratsmitglied den Bereich Medien in der Bildungsbotschaft vermisste, ein anderes fand die Idee, Wohnraumvermietung zu verbieten "nicht den richtigen Weg". Gleich mehrere störten sich an der Formulierung der Klimagruppe, die eine nachhaltige Zukunft zum "obersten Ziel" des Guten Rats erklärt hatte. Es sei eines, aber nicht das oberste. Erkennbar aber stand zu der Zeit niemandem mehr der Sinn nach großen Erklärungen.

Die Botschaft der Teilhabe-Gruppe schloss schließlich den Kreis zum Guten Rat: "Wir sorgen uns um die Demokratie, weil die Wahlbeteiligung sinkt und die Politikverdrossenheit steigt. Damit die Demokratie lebendig bleibt, damit sich Bürger:innen in ihrer ganzen Vielfalt vertreten fühlen und mehr Mitsprache haben, wünschen wir uns mehr Angebote der direkten Demokratie und Bürger:innenbeteiligung – wie zum Beispiel Bürger:innenräte."

Und jetzt? Mission erfüllt?

Was bleibt vom Guten Rat für Rückverteilung, den sich eine Reiche als Privatprojekt geleistet hat? Knapp 25 Millionen Euro, die in unterschiedlicher Weise möglichst viel "Gutes" bewirken sollen. Vom Demokratieexperiment, das es ja auch war, bleibt die konkrete Erfahrung einer gehörlosen Frau, die "glücklich" in einem öffentlichen Forum sprechen konnte und gehört wurde, weil sie hörbar gemacht wurde. Bleibt das freudestrahlende "Ja, ich hab’s geschafft!" der zweifachen Mutter Özgül, für die es "immer ein Problem war, vor vielen Menschen zu reden".

Bleibt die von mehreren geäußerte "überraschende" Erfahrung, "dass alles so friedlich und respektvoll abgelaufen ist", wo doch immer die Rede von Spaltung und Polarisierung sei. Oder die erste Demokratieerfahrung der Afghanin, die "mit viel positiver Energie und Wissen nach Hause geht". Ein 25-Jähriger hat sich gefreut, dass "man auch dabei sein kann, obwohl man nicht die Staatsbürgerschaft hat – man hält sich ja auch an die Gesetze in dem Land".

"Ich habe hier im Guten Rat gesehen, dass es wirklich geht, das Demokratische, wenn man will, wenn jeder ein bissl nachgibt."

Sepp (55), Staplerfahrer aus der Steiermark

Es bleibt die Erkenntnis von Sepp, der sich "zuerst gedacht hat: Mah, des wird a Schmarr’n werden, ich da zwischendrin. Ich bin Pflichtschüler. Aber da bin ich gleichbehandelt worden wie der Maturant oder der Studierte. Keine Probleme." Das Gute, das er im Guten Rat erlebt habe, war, "dass es wirklich geht, das Demokratische, wenn man will, wenn jeder ein bissl nachgibt, und dass es mit 50 bunt zusammengewürfelten Leuten ohne Streiten geht, was ich nie geglaubt hätte."

Es bleiben aber auch die offenkundigen und nicht wirklich überraschenden Grenzen so eines "sozialen Experiments", wie der 21-jährige Student Florian sie umriss: "Für Denkanstöße für die Politik – wir hätten gern, dass ihr das und das Thema überarbeitet – würde das sicher Sinn machen. Aber für ganz konkrete politische Entscheidungen ist so ein Bürger:innenrat dann doch ein bisschen zu laienhaft."

Aufstehen und zeigen, was schiefläuft

Der letzte Tagungspunkt des Guten Rats, die "Party" mit Sekt und Torte, musste dann ohne "die Marlene", als die sie permanent über der Veranstaltung geschwebt war, auskommen. Engelhorn konnte kurzfristig nicht anreisen, war nur per Videoschaltung dabei. Ihre Hoffnung neben dem Dank an die 50 Menschen, die sie um fast 25 Millionen Euro erleichtert haben, drückte sie so aus: "Ihr habt gezeigt, was gemeinsam möglich ist. Das mit der Demokratie kann richtig Spaß machen."

"Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es in einer funktionierenden Demokratie Menschen geben muss, die aufstehen und zeigen, was schiefläuft, obwohl's massiven Gegenwind gibt."

Ein Mitglied des Guten Rats für Rückverteilung

Kann. Tut es nicht immer. Und dennoch, auch der Kritiker mit der Wikipedia-Wunde sagte am Ende: "Ich bin froh, dabei gewesen zu sein. Das war eine einmalige Chance. Ich bin aber mindestens genauso froh, dass es vorbei ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es in einer funktionierenden Demokratie Menschen geben muss, die aufstehen und zeigen, was schiefläuft, obwohl’s massiven Gegenwind gibt. Und das hat mir im Kleinen gezeigt, wie wichtig die Teilhabe an der Demokratie als einzelner ist." Dieses Resümee war augenscheinlich absolut mehrheitsfähig.

Und Marlene Engelhorn? Die hat ein Etappenziel erreicht: endlich nicht mehr Millionärin. Ihr privates Geldproblem ist vorerst erledigt – ihre politische Mission nicht. (Lisa Nimmervoll, 23.6.2024)

Update: Der Fluch der großen Zahl... in der ersten Version war die Zahl der angegebenen Vereine in Österreich um eine Null zu klein. Es sind rund 126.000 Vereine im gemeinnützigen Sektor – und nicht, wie ein aufmerksamer User im Forum dankenswerterweise hingewiesen hat, nur 12.600. Der Fehler wurde korrigiert. Danke für den Hinweis.