52 Jahre nach der letzten astronautischen Mondlandung ist der Erdtrabant wieder voll im Fokus der Raumfahrt. Immer mehr Nationen und Firmen versuchen, auf dem Mond Fuß zu fassen, die US-Weltraumbehörde Nasa will ihn künftig dauerhaft nutzen. Artemis heißt das ambitionierte neue Mondprogramm der Nasa, das nicht nur eine weitere astronautische Erkundung vorsieht, sondern auch den Aufbau von permanenter Infrastruktur auf der Mondoberfläche und einer Station im lunaren Orbit. Der Mond sei der Schlüssel zur weiteren Erkundung des Weltraums, sagte Amit Kshatriya, der stellvertretende Leiter des Mond-Mars-Programms der Nasa, vergangene Woche bei einem Besuch in Wien.

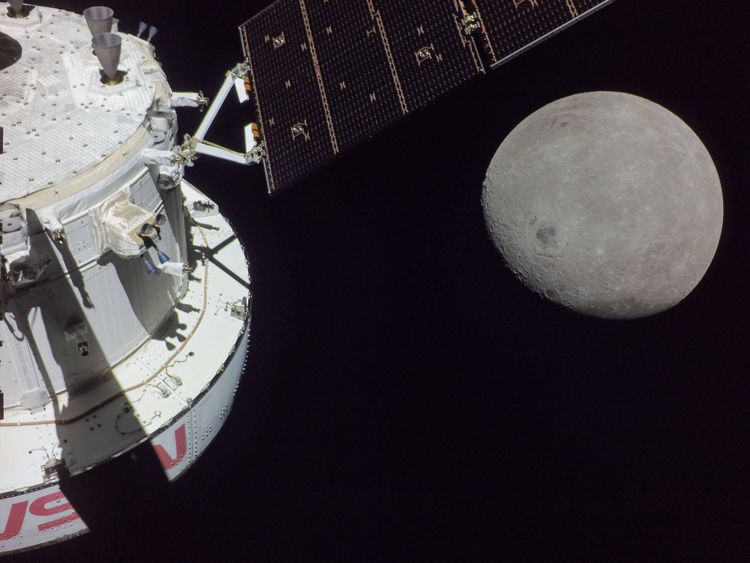

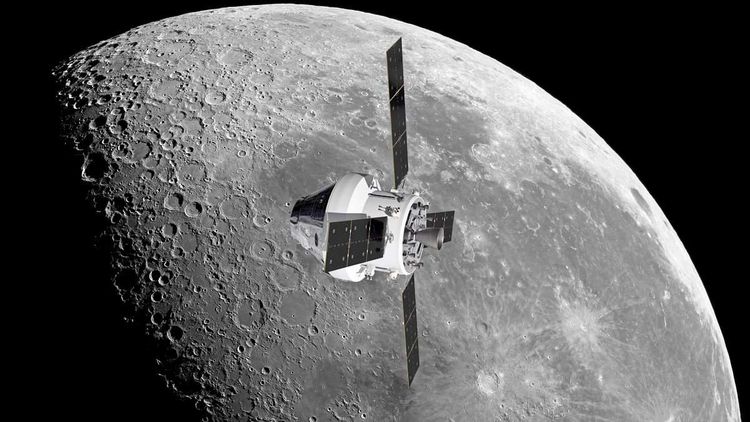

"Vor uns liegen noch viele Tests, aber derzeit planen wir den ersten Flug mit Crew für September 2025", sagte Kshatriya, der die Nasa-Pläne an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften vorstellte. Bei diesem Testflug soll eine vierköpfige Crew im neuen Raumschiff Orion in eine Umlaufbahn des Mondes fliegen, darunter erstmals auch eine Astronautin. Wenn alles klappt, sollen dann ab Herbst 2026 wieder regelmäßig Menschen auf dem Mond landen.

Langfristige Ziele

Einen ersten Besuch im Mondorbit ohne Passagiere hat das Raumschiff schon Ende 2022 absolviert. Orion flog mit der ebenfalls neuen Schwerlastrakete Space Launch System (SLS) ins All, die künftig als eine von mehreren Crew-Transportsystemen zum Mond dienen soll. Wie an vielen Bestandteilen des Artemis-Programms gibt es auch am neuen Raumschiff starke europäische Beteiligung: Orions Service-Modul, das für den Antrieb, die Wärmeregulierung und die Versorgung der Crew mit Sauerstoff und Wasser verantwortlich ist, kommt von der Europäischen Weltraumorganisation (Esa), zu deren Budget auch das österreichische Klimaministerium beiträgt. Im Gegenzug sollen künftig auch europäische Astronautinnen und Astronauten zum Mond mitfliegen.

Aber wozu überhaupt wieder Menschen zum Mond schicken? Die aktuellen Pläne würden weit über die historischen Missionen hinausgehen, auch die Ziele hätten sich fundamental verändert, sagte Kshatriya zum STANDARD. "Bei Apollo ging es darum, Fähigkeiten zu entwickeln und zu schauen: Können wir das schaffen? Zu zeigen, dass es möglich ist, war das taktische Ziel, Geopolitik spielte eine große Rolle. Es gab aber keine langfristige Strategie, wie es nach dem Erreichen des Ziels weitergehen soll – das ist heute anders. Wir wollen ganz neue Möglichkeiten zur Erkundung des Weltraums schaffen, gemeinsam mit unseren internationalen Partnern, mit der Wissenschaft und mit privaten Unternehmen."

Geopolitischer Faktor

An erster Stelle stünden die Wissenschaft und die Weiterentwicklung von technischen Fähigkeiten zur Erkundung des Weltraums, sagte Kshatriya. Der Sohn indischer Einwanderer und studierte Mathematiker war bei der Nasa jahrelang für die Internationale Raumstation (ISS) mitverantwortlich, zuletzt als Flugdirektor. "Wir können viel von der Erforschung des Mondes lernen, nicht nur über diesen Himmelskörper selbst, sondern auch über die Entstehung des Sonnensystems und die frühe Erde." Zudem seien astronautische Missionen für viele Menschen inspirierend und würden speziell junge Menschen für Wissenschaft und internationale Kooperation begeistern.

Dass der Mond aber auch nach dem Ende des Kalten Krieges ein geopolitischer Faktor geblieben ist, klingt in Kshatriyas nächstem Argument für eine Rückkehr an: "Wenn wir es nicht tun, gemeinsam mit unseren frei denkenden Verbündeten, die unsere Werte teilen, werden es andere tun. Dann werden andere die Normen und Standards der Erforschung und Nutzung des Weltraums definieren. Deshalb wollen wir mit Gleichgesinnten auf der ganzen Welt vorangehen." Die namentlich nicht erwähnte Konkurrenz ist vor allem China, die ambitionierte Weltraumnation will ihrerseits bis 2030 Menschen zum Mond bringen und gemeinsam mit Russland und weiteren Partnern in den kommenden Jahrzehnten eine Mondstation aufbauen.

Wertvolles Wasser

Für die Nasa und ihre Partner in Europa, Kanada und Japan soll der Mond vor allem zum technologischen Testgelände werden, aber auch zu einer Zwischenstation für weitere Raumflüge. "Wenn wir eine Chance haben wollen, eines Tages eine Crew zum Mars zu bringen, müssen wir das Treibstoffproblem im Weltraum lösen", sagte Kshatriya. Das gelte aber nicht nur für astronautische Flüge, der Mond könnte generell zu einer Art Weltraumtankstelle werden. "Die Tyrannei der Schwerkraft führt dazu, dass man nur eine gewisse Menge an Lasten von der Oberfläche eines Planeten in den Orbit schicken kann. Aber wenn man Treibstoff im Weltraum lagern oder herstellen kann, dann kann man wirklich Masse bewegen – und das ist es, worum es bei der Erkundung des Weltraums auf einer grundlegenden Ebene geht."

Dabei ruhen große Hoffnungen auf einer Ressource, die man nicht unbedingt mit dem Mond verbindet: Wasser. Der Erdtrabant erscheint zwar staubtrocken, besitzt aber durchaus Wasser. Es kommt gebunden im Mondboden vor, aber auch in einigen Kratern in den Polarregionen, die stets im Schatten liegen. Diese Reservoirs zu erschließen hätte enorme Vorteile. Wasser ließe sich in Sauerstoff zum Atmen und in Wasserstoff für Raketentreibstoff aufspalten, diese unverzichtbaren Ressourcen müssten nicht von der Erde ins All exportiert werden. Das würde Missionen nicht nur erheblich billiger machen, sondern langfristig auch ganz neue Türen öffnen.

Station im Mondorbit

"Wir wissen nicht, wie zugänglich Wasser auf dem Mond wirklich ist. Wenn wir es erreichen könnten, wäre das ein Gamechanger", sagte Kshatriya. Nicht zufällig gilt deshalb dem Südpol des Mondes im Artemis-Programm besonderes Interesse, dort werden einige der eisreichsten Krater vermutet. Die Region soll zunächst von Sonden erkundet werden, bereits die erste astronautische Mondlandung des Artemis-Programms soll dann erstmals Menschen in die Südpolregion bringen. Mehrere potenzielle Landestellen wurden bereits identifiziert.

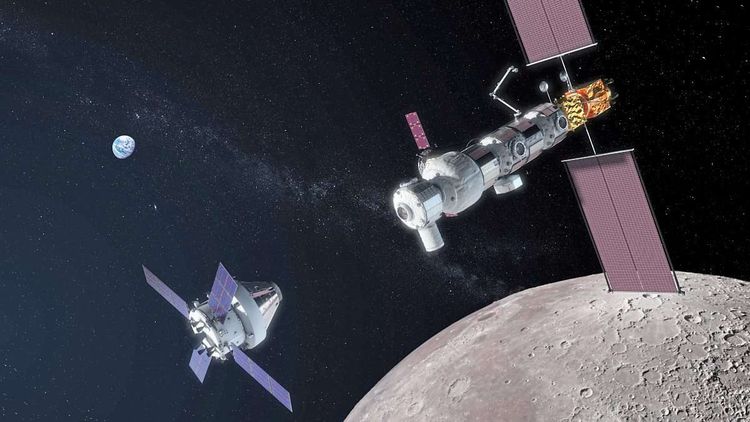

Das eigentliche Herzstück des Artemis-Programms soll aber nicht auf dem Mond, sondern in einer Umlaufbahn entstehen: Die Raumstation Lunar Gateway soll als Basis dienen, von der aus Menschen per Landefähre zur Mondoberfläche gelangen können. Der Aufbau der Station könnte aus heutiger Sicht 2026 beginnen, bis 2030 sollen die wichtigsten Komponenten im Mondorbit sein, schätzte Kshatriya. "Die Konfiguration hat sich in den letzten Jahren stark verändert, aber im Prinzip wird es vier große Bestandteile geben, die wir in den nächsten fünf bis sechs Jahren auf den Weg bringen wollen."

Dank dieser Basis könne man dann nicht nur jährliche Astronautenflüge zum Mond durchführen, sondern diese Missionen auch deutlich verlängern, sagte Kshatriya. Anstatt einer zweiwöchigen Mission auf der Oberfläche könnte die Crew 30 Tage oder noch länger bleiben. Kshatriya betonte, wie wichtig die langjährigen Erfahrungen auf der ISS für dieses neue Projekt seien. "Dass wir jetzt damit beginnen können, eine Raumstation beim Mond zu bauen, ist einfach großartig." (David Rennert, 23.6.2024)