Fotos von Nordlichtern fluteten am vergangenen Wochenende die sozialen Netzwerke. Nicht nur in Österreich ließen sie sich teils beobachten, sondern sie waren bis nach Puerto Rico zu sehen. So weit im Süden sind sie selten sichtbar. Doch die schönen Lichter haben auch eine Kehrseite: Sonnenstürme, die man auch geomagnetische Stürme nennt, können Satelliten und Stromnetze schädigen. Im Extremfall könnte das die technologiegestützte Zivilisation vor immense Probleme stellen. Erst am Mittwoch wurde die stärkste Sonneneruption seit beinahe 20 Jahren aufgezeichnet. Was man dazu wissen muss.

Frage: Welche Auswirkungen können Sonnenstürme haben und warum?

Antwort: Bei Sonnenstürmen handelt es sich um energiereiches Material, das von der Sonne ausgestoßen wird. Trifft es genau auf die Erde, ist diese durch ihr Magnetfeld teilweise davor geschützt. Die elektrisch geladenen Teilchen, die dennoch bei uns ankommen, können für Polarlichter und zusätzliche Ströme im Stromnetz sorgen. "Extreme Stürme können unter Umständen aufgrund induzierter Ströme in den Leitungen sogar Stromausfälle beziehungsweise großflächige Blackouts verursachen", wie Manuela Temmer und Florian Koller von der Universität Graz erklären. Transformatoren können so überhitzen und zerstört werden. Außerdem beeinträchtigen Sonnenstürme Satelliten, auf die wir uns etwa für die Navigation per GPS und Co verlassen, vor allem in Flugzeugen und auf Schiffen. Auch Radiosignale und damit Funkübertragungen werden gestört.

Frage: Welche Folgen der aktuellen Sonnenstürme gab es?

Antwort: Tatsächlich kam es zu einigen Ausfällen durch die geomagnetischen Stürme in dieser und in der vergangenen Woche. Am Mittwoch registrierte die US-amerikanische Wetter- und Ozeanografiebehörde NOAA die heftigste Sonneneruption seit fast 20 Jahren. In Nordamerika verursachte dieser Radioblackout teils Störungen im Stromsystem. Es wurden zudem Flüge über Grönland umgeleitet. Satelliten mussten angepasst werden, ein Umweltsatellit versetzte sich selbst laut Nasa sicherheitshalber in den Ruhemodus. Im Gegensatz zu einem Sonnensturm vor zwei Jahren haben die Satelliten von Elon Musks Starlink-Netzwerk das Wochenende anscheinend gut überstanden, wobei die Qualität des Starlink-Internets wohl zeitweise beeinträchtigt war. Für die Crew auf der Internationalen Raumstation ISS habe es keine Gefahr gegeben, ihr wurde dennoch empfohlen, sich in einen strahlengeschützten Bereich zu begeben. Man konnte aber Navigationsprobleme auf der Erde feststellen: Wie die New York Times berichtet, sorgten Ausfälle im GPS-System am vergangenen Wochenende dafür, dass Landwirte in den USA das Anpflanzen auf ihren Feldern abbrechen mussten – nachdem sie mitunter wegen zwei Wochen Regens darauf gewartet hatten, endlich Mais anzupflanzen. Da derartige Sonnenstürme in den vergangenen 20 Jahren nicht auftraten, weil der vergangene Sonnenzyklus sehr schwach ausfiel, müssen sich moderne Hilfssysteme nun besser auf solche Ereignisse einstellen. Im österreichischen Stromnetz kam es zu keinen Problemen.

Frage: Ist in den kommenden Tagen mit weiteren Problemen zu rechnen?

Antwort: Die äußerst aktive Region auf der Sonne, auf die diese Sonnenstürme zurückgehen, hat sich mittlerweile aus unserem Sichtfeld bewegt – durch die Rotation der Sonne, die für eine Umdrehung um sich selbst etwa 27 Tage braucht. Daher dürfte zumindest diese Sonnenfleckenzone in den kommenden Tagen keine weiteren Sonnenstürme in unsere Richtung schicken.

Frage: Sind wir tatsächlich knapp an einem großen Blackout vorbeigeschrammt?

Antwort: Nein, meint Christian Möstl, Leiter des österreichischen Weltraumwetterbüros der Geosphere Austria. Für Zentraleuropa müsste ein Sonnensturm wohl doppelt bis dreimal so stark ausfallen, um in Blackout-Gefahr zu geraten. In Nordeuropa und auf dem nordamerikanischen Kontinent ist es etwas anders: Hier sorgten schon 1,5-mal so starke Stürme für große Probleme. Allerdings gibt es hohen Forschungsbedarf, um die Risiken besser einzuschätzen. Die nun beobachteten Komplikationen sind laut Möstl aber als geringere Störungen einzuschätzen "im Vergleich zu Stromausfällen, die die Achillesferse unserer Gesellschaft sind".

Frage: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für einen extremen Sonnensturm, der weiträumig Stromnetze lahmlegen könnte?

Antwort: Der Faustregel zufolge beläuft sich diese Wahrscheinlichkeit auf etwa ein Prozent pro Jahr. Man könnte annehmen, dass das Risiko jetzt, da wir uns dem Höhepunkt des aktuellen Sonnenzyklus nähern, größer sei. Doch das ist laut Möstl nicht der Fall: "Die ganz starken Events sind etwas 'zufälliger' verteilt." Für einen "perfekten Sturm" wie in der Meteorologie, der eine maximale Katastrophe beschreibt, müssen sehr viele Parameter zusammenspielen. Weil es an Daten zu extrem heftigen Ereignissen fehlt, müssen sich Fachleute teils auf historische Indizien verlassen.

Frage: Welche extremen historischen Sonnenstürme kennen wir?

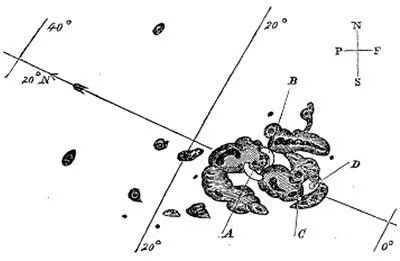

Antwort: Der berühmteste ist das sogenannte Carrington-Ereignis, das am 1. September 1859 stattfand. Es wurde benannt nach dem britischen Amateurastronomen Richard Carrington, der damit den bislang stärksten geomagnetischen Sturm dokumentierte. Über weite Teile der Erde waren Polarlichter gut zu sehen, mitunter so hell, dass man dabei Zeitung lesen konnte, wie man in einem Augenzeugenbericht lesen kann. Technisch war die Telegrafie das Maß der Dinge, viele der Verbindungen konnten aber durch den Sonnensturm für acht Stunden und mehr nicht benutzt werden, es soll auch zu Bränden gekommen sein. Über dieses spektakuläre Event hinaus gibt es Hinweise aus Baumringen und Eiskernen, die für ein extremes Geschehen im Jahr 775 sprechen – mindestens zehnmal stärker als beim Carrington-Ereignis. Ob die gefundenen chemischen Signaturen tatsächlich zu extremen Sonnenstürmen passen, wird in der Fachwelt noch debattiert.

Frage: Wie sah es in der jüngeren Vergangenheit aus?

Antwort: Im Juli 2012 wäre es fast zu einem weiteren Carrington-Ereignis gekommen. Die Flugbahn des Sonnensturms verfehlte die Erde nur relativ knapp. Daniel Baker von der University of Colorado veröffentlichte 2013 eine Studie darüber und sagte: "Ich bin nach unseren jüngsten Arbeiten mehr denn je davon überzeugt, dass die Erde und ihre Bevölkerung unglaubliches Glück hatten, dass die Eruption 2012 zum richtigen Zeitpunkt stattfand." Wäre die Sonneneruption nur eine Woche früher passiert, hätte sie die Erde getroffen. Laut Baker hätten wir zwei Jahre später immer noch mit den Folgen zu tun gehabt. Zwei geomagnetische Stürme der vergangenen Jahrzehnte stechen heraus: Einer traf Kanada und die USA 1989, er sorgte in Quebec für einen neunstündigen Stromausfall. Eine Chipfabrik der Elektronikindustrie in den USA stoppte ihre Produktion, zu groß war das Risiko, dass dabei nutzlose Halbleiter entstanden. In Schweden fiel im Oktober 2003 an etlichen Orten der Strom aus, die Stadt Malmö war mehrere Stunden ohne Strom. Damals fiel auch der europäische Flugradar aus.

Frage: Was könnte im schlimmsten Fall passieren?

Antwort: Befürchtet wird ein Worst-Case-Szenario, bei dem viele Transformatoren in einer großen Region ausfallen – und damit auch Fabriken betroffen sind, die Transformatoren herstellen. "Es weiß einfach niemand, ob das schon bei einem Carrington-Event auftreten würde oder ob das eher zu regionalen Ausfällen über maximal ein paar Tage führen würde, die halbwegs zu verkraften wären", sagt Möstl. Sobald es aber auch nur zu einigen Stunden währenden Stromausfällen kommt, schießen die Kosten für die Wirtschaft in die Höhe. Laut Studien würde ein Carrington-Ereignis zu ökonomischen Schäden in Höhe von Billionen US-Dollar führen.

Frage: Warum nimmt Österreich in Zentraleuropa eine Sonderstellung ein?

Antwort: In Österreich kommen Ströme von Sonnenstürmen an, die man mit Dänemark vergleichen kann, obwohl es viel weiter vom Nordpol entfernt liegt. "Die Alpen führen geologisch dazu, dass sich die Ströme bei uns so verhalten wie in einem südskandinavischen Land, insofern haben wir etwas Pech", sagt Möstl. Dies hängt mit der Leitfähigkeit des Bodens zusammen. Wenn sich ein Magnetfeld verändert, treten zusätzliche Ströme auf, die sich quasi in gut leitfähige Bereiche begeben. Die Alpen sind als Landmasse weniger leitfähig als das österreichische Flachland, wie geologische Daten zeigen. Der Strom sucht sich daher einen anderen Weg – und dieser führt insbesondere im Alpenbereich in lange Überlandleitungen. Beim aktuellen Sonnensturm kam es zu keinen Problemen im Stromnetz, das Thema bleibt aber ein wichtiges.

Frage: Warum sollten wir besser vorbereitet sein?

Antwort: Vorfälle wie der knapp an der Erde vorbeigezogene Sonnensturm 2012 zeigen, dass es uns durchaus einmal heftiger treffen könnte. Derzeit ist aber auch noch vieles unklar: "Wir wissen nicht genau, bei welchen Sonnensturm-Messwerten es zu Problemen bei Transformatoren kommt, die sich dann aufheizen", sagt Möstl. Ein einzelner extremer Sturm dürfte für das Stromnetz generell etwas gefährlicher sein als fluktuierende, interagierende Sonnenstürme, von denen ab Freitag vier bis fünf auf der Erde eintrafen. Doch es muss noch viel Forschung betrieben werden, um herauszufinden, wie sich Sonnenstürme verhalten. Eine besondere Rolle spielt das auch für Reisen zum Mond und zum Mars, wenn das Erdmagnetfeld Astronautinnen und Astronauten kaum oder nicht mehr schützt. "Die Wahrscheinlichkeit für ein Carrington-Event in den nächsten zwei Wochen ist nach wie vor sehr gering, aber ich glaube schon, dass das irgendwann sehr relevant wird", sagt Möstl. "Alles, was man davor tun kann, ist sehr sinnvoll."

Frage: Welche Schutzmaßnahmen gibt es schon?

Antwort: Auch bei den aktuellen Sonnenstürmen trafen Energiebetreiber teils Vorsichtsmaßnahmen und wurden auf dem Laufenden gehalten. In Neuseeland wurden teils Stromkreisläufe abgedreht, um Geräte zu schützen. In Schweden und Kanada nimmt man das Risiko besonders ernst, vermutlich, weil es dort in jüngerer Vergangenheit schon zu Blackouts gekommen ist. Sie wollen etwa die Stromkreisläufe besser schützen. In skandinavischen Ländern ist dieses Problem beim Design von Stromnetzen und ihrer Fähigkeit, stärkere Ströme zu verkraften, viel präsenter. Um im Ernstfall rechtzeitig zu reagieren, Geräte abzuschalten und Strom in den Netzwerken umzulenken, wäre es jedoch wichtig, Sonnenstürme besser prognostizieren zu können.

Frage: Wie könnte man Sonnenstürme besser erforschen?

Antwort: Um mehr Daten zu sammeln, wäre ein Netzwerk aus Raumsonden ideal, die die Sonne eng umkreisen, sodass sich quasi immer eine davon zwischen Sonne und Erde befindet, um genaue Daten zu liefern. Das Problem ist komplex: "Wenn es einfach wäre, hätten es die Nasa oder die Esa schon längst gemacht", sagt Möstl. Entweder müssten die Sonden ständig Treibstoff verbrauchen oder ein großes Sonnensegel haben, beides macht sie zu schwer. Ein Ring aus zehn bis 15 Sonden wäre teuer. Immerhin ist bereits eine wissenschaftliche Mission mit vier Sonden in Arbeit, die auch Vorhersagen von Sonnenstürmen verbessern könnte. Derzeit ist das bestenfalls zweieinhalb Stunden im Voraus möglich.

Frage: Da wir uns noch immer in der aktivsten Phase des Sonnenzyklus befinden, könnte es im Laufe des Jahres nochmals Nordlichter in unseren Breiten geben. Warum sind sie eigentlich durch die Handykamera und Livestreams oft besser sichtbar als mit bloßem Auge?

Antwort: Das hat eine biologische und eine technologische Erklärung. Einerseits sieht das menschliche Auge Farben im Dunklen wesentlich schlechter: Bestimmte Sinneszellen, die Zapfen in der Netzhaut, nehmen Farben wahr, dafür braucht es aber relativ gute Lichtverhältnisse. Kameras haben dieses Problem nicht, führt der Astrophysiker und Fotograf Darren Baskill in einem Beitrag in The Conversation aus. Neue Smartphonekameras wurden optimiert, um selbst in schummrigen Bars akzeptable Fotos aufzunehmen, und konnten daher auch die Aurora borealis am vergangenen Wochenende oft gut einfangen. Durch längere Belichtungszeiten und automatische Farbkorrekturen können noch intensivere Bilder herauskommen – die aber ganz anders aussehen als die eher blassen Farbschleier, die Menschen am Nachthimmel beobachtet haben. (Julia Sica, 16.5.2024)