Buchtipp

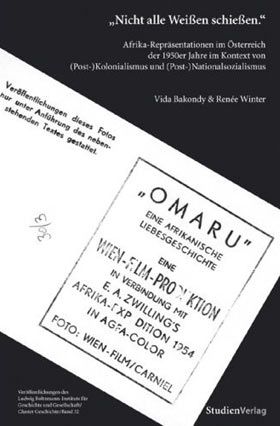

Vida Bakondy & Renée Winter: "Nicht alle Weißen schießen."

Afrika-Repräsentationen im Österreich der 1950er Jahre im Kontext von (Post-)Kolonialismus und (Post-) Nationalsozialismus.

StudienVerlag 2007

Schwarze Brüste für Weißes Publikum

Dass Stereotype wie diese in Österreich eine gewisse Tradition haben, zu diesem Schluss kommen auch Vida Bakondy und Renée Winter, die Autorinnen des Montagabend in Wien präsentierten Buches "Nicht alle Weißen schießen".

Bakondy und Winter haben sich im Rahmen ihrer Diplomarbeit mit Afrika-Repräsentationen im Österreich der 1950er Jahre befasst, beispielhaft untersucht an dem Film "Omaru – eine afrikanische Liebesgeschichte" von 1955. Der Der Buchtitel "Nicht alle Weißen schießen" stammt aus einem der vielen Zeitungsberichte, in denen "Omaru" 1955 als filmisches Kunstwerk hoch gelobt wurde. Erstmals seien ausschließlich Schwarze Menschen Träger der Handlung, heißt es hier. Auf der Biennale 1955 wurde der Film schließlich mit einem Anerkennungspreis ausgezeichnet. Auch hierzulande mischten sich nur wenige kritische Stimmen in den Jubel über dieses österreichische Werk, das laut Meinung der RezensentInnen im Gegensatz zu anderen westlichen Filmen über Afrika so gar nicht rassistisch sei.

Wie Bakondy und Winter zeigen, begegnen uns in dem Film jedoch fast völlig unverschlüsselt Stereotype von den "Wilden" in Afrika, mit starkem kolonialrevisionistischem Hintergrund und gepaart mit einer großen Portion Sexismus. Brüste weißer Frauen zu zeigen war damals undenkbar. "Ein Film über Afrika war die Möglichkeit, nackte Brüste zu zeigen", sagt Reneé Winter.

Großwildjäger als Expiditionsleiter

Der Film war im Rahmen einer achtmonatigen Reise in den Norden Kameruns gedreht worden. Regie führte der damals junge Regisseur Albert Quendler, in den 1960er Jahren Professor an der Wiener Filmakademie. Umso bekannter und später das Zugpferd für die Vermarktung des Films war der Expeditionsleiter Ernst Alexander Zwilling Der "Großwildjäger" hatte bereits zahlreiche Afrika-Reisen unternommen, und 1953 den ersten lebenden Gorilla in den Tiergarten Schönbrunn gebracht.

"Omaru" ist eine erfundene, aber als vermeintlich authentisch inszenierte Geschichte über zwei verfeindete Orte und ein Liebespärchen. Die ProtagonistInnen wurden vom Filmteam vor Ort ausgewählt - wie sich am Beispiel der weiblichen Hauptfigur zeigt, nach westlichen Kriterien für Schönheit: Die Schauspielerin ist schlank, relativ hellhäutig und hat kleine, runde Brüste, die sie während des gesamten Films nicht verdecken darf. Diese Barbusigkeit sollte die Geschichte authentischer machen – nicht weil es für die Menschen des Dorfes im Kamerun üblich gewesen wäre, sondern weil es das Weiße Publikum erwartet hatte. Vernarbte Gesichter und schwere Bewaffnung kennzeichnen jene bösartigen Menschen, die dem Pärchen in "Omaru" auf dem Weg zu ihrem Liebesglück im Weg stehen. Ungezähmt ist gleichzeitig auch das Spiel der Kinder - und völlig machtlos stehen die "Wilden" dem Fieber gegenüber, an dem der Vater der Braut stirbt.

Stereotype haben überlebt

Das Publikum im Wiener Metro-Kino konnte den Film im Anschluss an die Buchpräsentation Montag abend selbst sehen – und nicht Wenige verließen den Saal vorzeitig, Andere ertrugen die durch die Handlung führende männliche Stimme, die den Weißen Blick auf die "Buben" und "Mädchen" der afrikanischen Steppe aufdrängte, nur durch Gelächter.