Jetzt passen mir seine Bergschuhe. Jetzt, da mein Großvater nicht mehr vor mir einen Steig den Berg hinaufgeht, sich an die so oft begangenen Strecken am Muckenkogel kaum mehr erinnern kann, obwohl er von seinem Haus den besten Blick auf diesen ersten größeren Gebirgszug der Kalkalpen hat.

Wurzelknollen, Steinplatten ganz bestimmter Stellen könnte ich beschreiben, vor allem aber ihn und seinen gleichmäßigen, sicheren Schritt, und wie er im Setzen eines Tritts jedes Mal kurz innezuhalten scheint, bevor er sein Gewicht ganz darauf verlagert.

Er, der schon am Mont Blanc und am Matterhorn gewesen ist. Und ich dahinter, ein dünner Bub mit Brillen und einem Rapid-Schweißband an den Handgelenken, der sich immer wieder verstolpert, da es zu viele Augenblicke gibt, in denen er an alles andere als an den nächsten Schritt denkt.

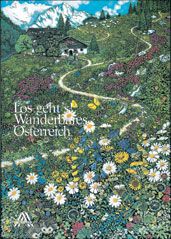

Womöglich war es auch ein ganz ähnlicher Moment scheinbarer Ziellosigkeit, in dem ich mir zunächst etwas Erfundenes für diese Bildgeschichtenfolge vorgenommen hatte: die Geschichte eines Grafikers, der Plakate wie diese entwirft. Und sein ihm selbst unheimliches Können, jeden Gedanken, jede Vorstellung als mindestens ebenso deutliches Bild wie das gerade Erlebte vor sich zu haben - fast schon als fertiges Plakat.

Warnungen aus vergangener Zeit

Allein wenn er seine Freundin während einer Wanderung auf einen Holzstoß hebt. Und ihm dazu nicht nur Warnungen seiner Eltern aus der Kinderzeit einfallen, keinesfalls auf solchen Stößen herumzuklettern, sondern er die Freundin im selben Augenblick auch schon zwischen den ihm viel zu schweren Stämmen eingekeilt sieht. Sie lächelt ihn an wie noch nie, will ihn gar nicht loslassen, während sie gleichzeitig an ihren inneren Verletzungen stirbt, da ihnen der so friedlich beschwingte Wanderer vom anderen Plakat wohl kaum zu Hilfe kommen kann.

Was in solchen Augenblicken tatsächlich geschieht, in denen die Zeit so außer sich gerät, dass vor seinen Augen eindeutig zu viele Wirklichkeiten ihren Platz haben, ist ihm jedes Mal aufs Neue ein Rätsel. Er weiß lediglich, dass ihn erst Idyllen wie jene menschenleere Blumenwiese mitsamt dem so unwirklich gleichmäßig sich hinaufkurvenden Weg wieder so weit beruhigen, dass er auch leichten Herzens die von der Fremdenverkehrswerbung gewünschte Bildinschrift einfügen kann: "Los geht's. Wanderbares Österreich".

Wirklich außer sich und auf unheimliche Weise verloren scheint aber die Zeit in den wiederholten Fragen meines Großvaters wie jener nach dem Jahr zu sein, "das wir gerade haben". Nenne ich ihm daraufhin die Zahl 2006, hat er sich, wie schon wenige Minuten zuvor, mit den Worten "Dann bin ich also, wenn ich 1912 geboren bin, schon 94" zwar sein Alter ausgerechnet, doch gleichzeitig fast keine Erinnerungen mehr an die Geschehnisse dieser Jahre.

Während die aufmerksame Wärme seines Augenblicks unverändert geblieben ist, sein waches Gespür für Nähe. "Das ist wichtig", sagte er letztens, als ich beim Verabschieden hinzufügte, dass ich bald wieder käme. Dieser schöne alte Mann, dessen Haare, obwohl fest zurückgekämmt, sich weit kräftiger als meine locken, während mir seine alten Hemden ebenso perfekt wie seine Bergschuhe passen.

Stoff für einen unheimlichen Heimatroman

Dreißig Jahre lang war er Bürgermeister Lilienfelds. Überall in der kleinen Stadt am Alpenrand finden sich die Spuren seiner 1955 begonnenen Arbeit. Das Freibad, der Sessellift auf den Muckenkogel, die Gründung des Gymnasiums, die Stadterhebung. Weniger sichtbar der Ausbau der Kanalisation, die Speicher zur Quellwasserversorgung des Orts. Oft ertappe ich mich bei dem Gedanken, welcher modellhafte Stoff Lilienfeld samt meiner Familie für einen Roman wäre. Für jenen unheimlichen Heimatroman, wie es ihn in meinen Augen immer noch nicht gibt.

Dennoch wird er von mir vermutlich nicht geschrieben werden. Nicht, da ich rechtzeitiges Nachforschen verabsäumt hätte und mein Großvater mittlerweile zu viele seiner Erinnerungen an seine Alterskrankheit verloren hat. Sondern da mir diese Vergangenheit zu nah ist. Zu nah und gleichzeitig weit weniger fassbar als seine so genau an mir sitzenden Hemden oder die Passform seiner lang vor meiner Geburt handgefertigten Bergschuhe es sind.