In dem vielleicht besten Moment der Ausstellung "com@home. Vom Gestern zum Übermorgen der Wohn- und Kommunikationskultur", die gerade im Berliner Museum für Kommunikation zu sehen ist, sieht der Besucher in ein aufgemaltes Kinderzimmer aus der Zeit, als es noch keine Computer gab. Ein Bub spielt mit seiner Schwester Kasperltheater (Erinnern Sie sich?). Eine Sprechblase lässt ihn sagen: "Nein, du musst jetzt sagen, dass du Angst hast!" In der zweiten Sprechblase ist zu lesen: "Kann ich jetzt nicht der Teufel sein?" Auf der anderen Seite blickt man in das Spielzimmer des Computerzeitalters. Es gibt kaum Spielzeug, nur eine Spielkonsole. Die Sprechblase dort sagt: "Voll krass!" Dazu vermischt sich das Piepen des Spiels mit lauter Nu-Metal-Musik.

Man muss kein Wittgenstein sein, um zu analysieren, dass es die Satzkonstruktion des postmodernen Spielers nur schwerlich mit der des Kasperlzeitalters aufnehmen kann und dass das vielleicht mit der Art des Spiels zusammenhängen könnte. Wenn man den Ausstellungsmachern gut gewillt wäre, könnte man nun meinen, dass hier eine besonders subtile Medien- und Technologiekritik eingeflossen sei. Leider sagt der Begleittext Folgendes: "Die Spiele führen in Fantasiewelten, in denen die Kinder Aufgaben lösen, Entscheidungen fällen, die sie selbst gestalten können." Wie schön und wie pädagogisch, denkt man sich und kommt dabei mit dem Gedanken kaum auf Spiele wie "Counterstrike" oder "Doom". Damit ist auch schon gesagt, woran es der Ausstellung vor allem mangelt - an Reflexion und Zusammenhang! Sicher waren Kinderzimmer, wie die Texte einen wissen lassen, früher kleiner, weil die Kleinen eher draußen spielten. Aber was ist mit der Erkenntnis, dass Kinderzimmer heute mit Fernsehen, Computer und HiFi ausgestattete Wohnungen in der Wohnung sind, die nur verlassen werden, um den Kühlschrank zu plündern. Was bedeutet diese Abgeschiedenheit für die familiäre Kommunikation? Oder ist es eher Offenheit, die durch die globale Vernetzung erreicht wird? Warum werden Kinder dicker? Warum verkümmert die Sprachgewalt? Ist an allem die Technisierung schuld? Das ist, überspitzt formuliert, vielleicht etwas zu viel des Guten, aber solche Texte, wie sie häufiger in der Ausstellung zu sehen sind, sind mehr als zu wenig. Sie sind sogar gefährlich, wenn sie derart unkritisch das Medienzeitalter befeiern. Denn die Macher kündigen an zeigen zu wollen, wie die enorme Medienvielfalt unseren Alltag beeinflusst und welche Auswirkungen die neuen Kommunikationsformen auf das Zusammenleben innerhalb der Familie haben.

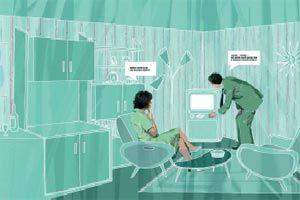

Dieser Anspruch scheint dann auch zu hehr und überzogen. Der Besucher streift durch Küche, Wohn- oder Schlafzimmer und erfährt, dass sich Letzteres mit dem Einfall der Fernsehunterhaltung von einem Raum, der ursprünglich nur zum Schlafen gedacht war, zu einem wohnlichen Schlafzimmer entwickelte. Glaubt man den Machern, kann man sich seine Bettruhe künftig mittels eines "Mood Managers" auch noch mit wählbaren Farben oder Bildern versüßen. In der Küche kann man sich künftig die Rezepte auf eine Leinwand herunterladen, wo einem ein digitaler Koch das Ganze dann vorkocht. Natürlich wird das künftige Wohnzimmer dann auch zur global vernetzten Schaltzentrale mit Kinoleinwand. Man liest: "In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich der private Schriftverkehr verändert und ausgeweitet. Küchentische und Nähmaschinen verwandeln sich je nach Bedarf in Schreibtische, an denen Bestellungen bei Warenhäusern, der private Zahlungsverkehr, sicher auch Liebesbriefe per Hand geschrieben oder mit der Schreibmaschine getippt werden."

Aha, erstaunlich, denkt man sich. Und man folgert natürlich, dass dies in Zukunft alles auf Zuruf von einem Computer erledigt werden kann. Was das bedeutet, kann der Besucher im T-Com-Haus testen, in dem Heizung, Fernseher etc. über einen tragbaren PDA geregelt werden. Ja, der Segen der Technik! (Übrigens ist die T-Com einer der Ausstellungssponsoren!) Wenn man auf größere Zusammenhänge keinen Wert legt, finden einige der Ausstellungsstücke Interesse. So wie der erste tragbare Computer, der legendäre Osborne von 1981, oder auch das im Guinnessbuch der Rekorde 1985 verzeichnete kleinste Telefon der Welt, 1981 in einen Turnschuh eingebaut, der heute Platz für zehn Telefone bieten würde. Auch erfährt man, dass es heute in Deutschland 120 Millionen Fernbedienungen gibt. Auch diese Zahl sagt ohne Zusammenhang nicht viel, außer dass es heute 120 Millionen Fernbedienungen in Deutschland gibt.