Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, weiche ich oft aus. "Ich bin Archäologin!", sage ich dann. Dabei bin ich gar keine echte Archäologin. Ich bin eine Archäometrin. Wenn ich manchmal doch "Ich bin Archäometrin!" sage, kommen garantiert Fragen wie "Was misst du denn?" oder "Was gibt's zu messen?".

Das sind keine banalen Fragen – und sogar in der wissenschaftlichen Gemeinschaft sind die Vorstellungen, was man in der Archäometrie macht, noch kaum verbreitet. Das hat sicher nichts mit der Neuartigkeit der Disziplin zu tun, deren erste Anwendungen sich schon am Ende des 18. Jahrhunderts datieren lassen. Es liegt vielmehr daran, dass Geistes- und Naturwissenschafter auch heutzutage kaum zueinander finden. Der Dialog, falls er stattfindet, ist oft schwierig. Dies wird durch die Heterogenität der akademischen Bewertungsmaßstäbe nicht erleichtert: Geisteswissenschafter streben nach der Publikation voluminöser Monographien, während Naturwissenschaftler durch den Impact-Faktor ihrer in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlichten Artikel eingeschätzt werden. Und wie und wo sollte man als Archäometrin publizieren? Auch das ist noch nicht ganz klar und inzwischen entwickeln sich mehrere parallele Archäometrien, die sich sogar in den Fragestellungen unterscheiden.

Vor diesem Hintergrund könnte meine Beharrlichkeit, mich mit der Archäometrie zu beschäftigen, erstaunen. Damals habe ich Archäometrie beziehungsweise archäologische Wissenschaften studiert, weil ich mich zwischen Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften nicht entscheiden konnte. Diese fehlende Auswahl hat sich bald als ein spannendes Abenteuer erwiesen. Nachdem ich den für Archäometer typischen Komplex überwunden hatte, der im Mangel an einer bestimmten Spezialisierung besteht, hat mich diese Nichtdisziplin beziehungsweise Interdisziplin einige Grundelemente gelehrt, die ich für jede wissenschaftliche Forschung erforderlich halte: Bescheidenheit, Neugier und Flexibilität.

Eine Keramikarchäometrin in Wien

Im September hat die Archäometrie mich nach Wien gebracht. Ich wurde als Keramikarchäometrin am Österreichischen Archäologischen Institut angestellt. In meiner Arbeit wende ich minero-petrographische und chemisch-physikalische Methoden an, um die Herstellungsweisen und -orte antiker Keramik zu bestimmen. Die Herstellungsweisen umfassen verschiedene technologische Prozesse – die sogenannte chaîne opératoire –, die von der Gewinnung der Rohstoffe (zum Beispiel Tonablagerungen) über Prozesse ihrer Umwandlung (Formung und Brennen) bis zu fertigen Artefakten wie Keramikgefäßen führen.

Die Homogenität, Sorgfältigkeit, technische Schwierigkeit solcher Herstellungsabfolgen deutet auf den Grad handwerklicher Spezialisierung und Standardisierung und, allgemeiner, auf die Art der Produktionsorganisation hin. Antike Gefäße wurden entweder im häuslichen Bereich oder in Werkstätten von spezialisierten Töpfern hergestellt. Diese Unterschiede lassen eine unterschiedliche soziale, politische und wirtschaftliche Organisation vermuten. Damit es spezialisierte Töpfer gibt, die die Gefäße für die Gemeinschaft in Vollzeitbeschäftigung herstellen, anstatt in der Produktion primärer Güter involviert zu sein, braucht es einen gewissen Grad sozialer Hierarchisierung. Diese Ungleichheit hat aber nicht alle antike Gemeinschaften gekennzeichnet.

Durch die Bestimmung der Produktionsorte lassen sich lokale Keramikwaren von Importwaren unterscheiden und regionale und überregionale Austauschnetze und Handelsbeziehungen rekonstruieren. Hierfür ist der Abgleich mit geologischen Karten, Rohstoffproben, lokalen Referenzmaterialien (Fehlbränden) und archäometrischen Datenbanken von Bedeutung. Importiert wurden sowohl die Gefäße an sich als auch deren Inhalt, während der Import der Rohstoffe (Ton oder Magerung) selten belegt wurde.

Von Mikro- bis Makrokosmos

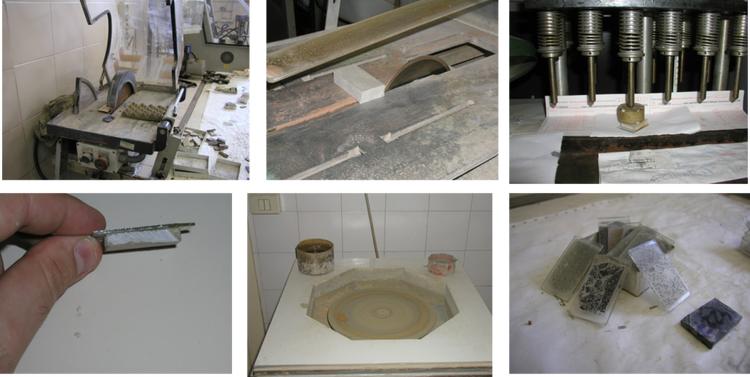

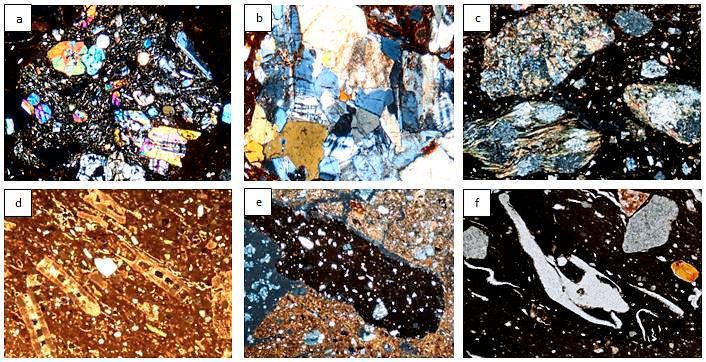

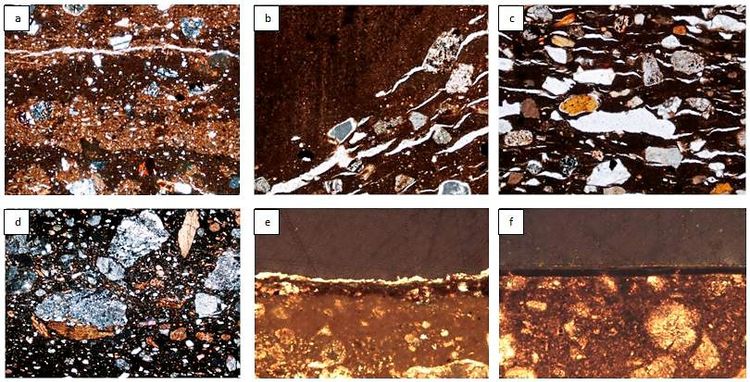

Eines meiner bevorzugten Mittel zur Untersuchung antiker Keramik ist die Dünnschliffanalyse unter dem Polarisationsmikroskop. Diese Methode ist besonders für grob gemagerte Tonpasten geeignet. Die Magerung besteht hauptsächlich aus Mineralien und Gesteinen. Um einen Dünnschliff herzustellen, wird eine Keramikscherbe auf einer Glasplatte fixiert und mittels Sägen und Scheuermittel bearbeitet, bis sie nur mehr 0,03 Millimeter Dick ist. Erst dann lassen Mineralien und Gesteine ausreichend Licht passieren, und man kann sie anhand bestimmter Merkmale erkennen. Wenn etwa die Magerung eines Gefäßes nicht vereinbar mit der lokalen Geologie ist, ist dieses Gefäß einem Import zuzuschreiben. Die Dünnschliffanalyse liefert nicht nur Informationen über die Herkunftsgebiete der Rohstoffe, sondern auch über Tonmassenaufbereitungsweisen (magern, schlämmen, mischen), Formungs- (durch die Orientierung der Einschlüsse und Poren), Behandlungs- (Farbe, Dicke und Korngröße der Engobe) und Brennprozesse (Temperatur und Atmosphäre).

Im Mikrokosmos des Dünnschliffs verbirgt sich ein Überblick über die keramische Produktion, anhand dessen sich weitere und ausführlichere Analysen (chemisch, mineralogisch, physisch) planen lassen. Um einen umfassenden Überblick zu erhalten, empfiehlt sich aber immer, die Proben anhand makroskopischer Merkmale direkt an ihren Fundorten, das heißt bei den Ausgrabungen, zusammen mit ihren Entdeckern, auszuwählen. An der Quelle der archäologischen Fragestellungen muss der Dialog zwischen den Archäologen und Archäometern anfangen. Dieser Dialog muss dann während der Analysen und bis zur Interpretation, Diskussion und Publikation der Daten fortgeführt werden. Nur auf diese Weise können wir Kultur sichtbar machen, nicht nur weil wir eine treuere Version des Altertums liefern, sondern auch weil wir die Barriere der Spezialismen überwinden. Ganz im Sinne des französischen Soziologen und Philosophen Edgar Morin: "La culture, c'est ce qui relie les savoirs et les féconde" (Die Kultur verbindet die Kenntnisse miteinander und befruchtet sie). (Pamela Fragnoli, 14.12.2017)