Wien – Morde in der Familie, wie etwa zuletzt im Vorarlberger Hohenems, wo ein Mann Frau und Kinder und anschließend sich selbst umgebracht hat, seien meist "der schreckliche Höhepunkt einer langen Gewaltgeschichte", sagte Maria Rösslhumer bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Wien. Sie passierten nicht aus heiterem Himmel, sondern: "Fast immer gibt es Warnzeichen." Man müsse sie nur rechtzeitig erkennen.

Dazu gelte es, bewährte Methoden der Gewaltvorsorge bei Polizei und Justiz möglichst flächendeckend einzusetzen, was in Österreich derzeit leider nicht der Fall sei, meint die Präventionsexpertin und Geschäftsführerin der Autonomen Frauenhäuser – einem von zwei Frauenhausvereinen in Österreich.

Fatale Schutzlücken

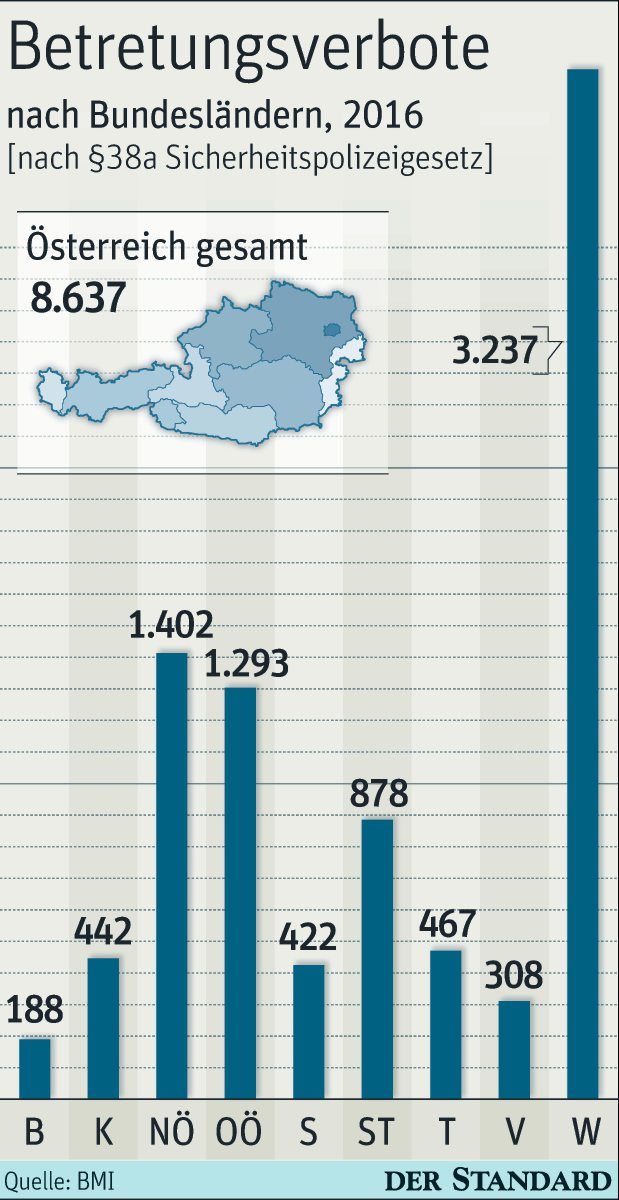

Denn so richtungsweisend das 20 Jahre alte Gewaltschutzgesetz mit dem Instrument der Wegweisung gewalttätiger Personen (siehe Grafik) – in 91 Prozent der Fälle Männer – aus der Familie auch sei: In "hochgefährlichen" Situationen bestünden immer noch fatale Schutzlücken.

Was ist eine hochgefährliche Situation? Wie merkt man bei Fällen von Gewalt in der Familie, dass akute Zuspitzungsgefahr besteht, sodass schwere Körperverletzung oder gar Tötungsversuche bevorstehen können? Dazu gebe es Checklisten, sagt Rosa Logar, Geschäftsführerin der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt, die auf internationalen Erfahrungen basierten und für die intervenierenden Fachkräfte aus Polizei, Justiz und Sozialarbeit sehr hilfreich seien.

20 Punkte helfen, Risiko zu erkennen

So etwa die "Checkliste Gefährlichkeits- und Risikofaktoren", die in 20 Punkten wichtige Faktoren zur Einschätzung der Lage aufzählt. Verbreitetster Risikofaktor für weitere Eskalationen ist demnach, dass es in der Vergangenheit bereits öfter zu Gewalttaten kam, vor allem, wenn sich diese auch gegen Kinder in der Familie richteten.

Auch "zunehmende Schwere und Häufigkeit gewalttätiger Handlungen" lassen auf mehr Risiko schließen. Detto zum Beispiel Drohung und Nötigung – etwa auch zu einer Zwangsheirat –, sexuelle Gewalt sowie, ganz konkret, Strangulieren und Würgen: Rund die Hälfte der Frauen, die von Partnern ermordet wurden, wurden demnach im Jahr vor der Tötung von diesen gewürgt.

Realistische Ängste

Dazu kommen Risikofaktoren wie Alkohol- und Drogenmissbrauch, Besitzansprüche und Eifersucht des Täters. Ebenso "Angst um sich selbst und andere" bei den Opfern, die die Gefahren meist realistisch einschätzten. Mit einer Ausnahme, die Rösslhumer erläutert: "Die Mordgefahr durch Partner oder Ex-Partner wird von den Frauen meist unterschätzt. Dabei kann sie vor allem in einer akuten Trennungsphase durchaus bestehen."

Zuspitzungsrisiko besteht laut Experten bei rund zehn Prozent der Gewalttaten in Familien, die bei Polizei und Interventionsstellen schon bekannt sind.

Multiprofessionelle Teams

Nur ein kleiner Teil dieser Fälle – 2016 waren es 40 sogenannte Hochrisikosituationen – wird in nach einem britischen Modell arbeitenden multiprofessionellen Multi-Agency Risk Assessment Conferences (Maracs) besprochen. Diese bestehen in den Wiener Bezirken 10 bis 19 sowie 23. Auf Initiative der Wiener Interventionsstelle kommen dazu in Teilen der Bundeshauptstadt Vertreter der Polizei, der Justiz, der Spitäler sowie einer Reihe sozialer Einrichtungen wie Frauenhäuser, Jugendamt und beratende NGOs zusammen.

In Österreich, so Logar, könnten Maracs zum Schutz hochgefährdeter Frauen und Kinder noch effektiver sein, "wenn es, für besondere Risikosituationen und sehr vorsichtig, eine gesetzliche Grundlage für Informationsweitergabe täterbezogener Daten gäbe". Etwa im Rahmen von Sicherheitsforen, wie man sie nach dem Mord, den ein psychisch schwerkranker Obdachloser an einer Frau verübte, angedacht hatte. (Irene Brickner, 29.9.2017)