Der UN-Sondergesandte für Libyen, Martin Kobler, hat es im November 2016 gesagt. Auch Fabrice Leggeri, Direktor der EU-Grenzschutzagentur Frontex, war im Februar 2017 dieser Meinung. Schließlich sprach Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) vergangenen Freitag beim Besuch einer Frontex-Mission von "NGO-Wahnsinn" und gab die gleiche Botschaft zu Protokoll: Rettungsmaßnahmen im Mittelmeer, um Flüchtlinge vor dem Tod zu bewahren, seien ein Pull-Faktor – ein Anreiz für Menschen, den Seeweg nach Europa anzutreten.

Auch der deutsche Innenminister Thomas de Maizière und andere europäische Politiker hatten sich mit derselben Begründung am italienischen Seenotrettungsprogramm Mare Nostrum gestoßen, das zwischen Oktober 2013 und Oktober 2014 etwa 150.000 Menschen das Leben gerettet hatte. Von einem "Flüchtlingsmagneten" oder einer "Brücke nach Europa" ist immer wieder die Rede.

Frontex-Zahlen verglichen

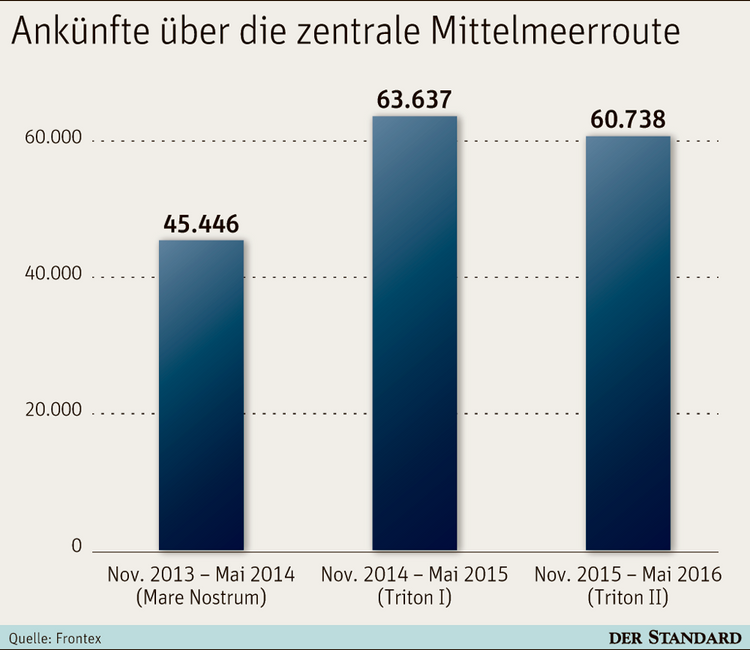

Eine neue Studie widerlegt nun diesen Pull-Faktor. In dem noch unveröffentlichten Bericht, der dem STANDARD vorliegt, haben zwei Forscher der Universität Oxford und der Scuola Normale Superiore, der Elitehochschule in Pisa, die Ankünfte in Europa zwischen den Jahren 2013 und 2016 verglichen. Verwendet wurden dafür Datensätze von Frontex. Um saisonale Schwankungen zu berücksichtigen, wurden die gleichen Zeiträume von November bis Mai gegenübergestellt.

2013 und 2014 wurde Operation Mare Nostrum durchgeführt und fanden somit viele Seerettungen statt. Als Reaktion auf anhaltende Pull-Faktor-Kritik wurde die italienische Mission beendet und im November 2014 von Frontex-Operation Triton ersetzt. Deren Ziel war die Sicherung der EU-Außengrenzen und nicht die Rettung von Menschenleben. Von November 2014 bis Mai 2015 fand folglich kaum Seenotrettung statt.

Aufgrund des Unglücks vom 19. April 2015, als ein Flüchtlingsboot kenterte und etwa 500 Menschen starben, stockte die EU die Mittel für Operation Triton auf und ermöglichte so Seenotrettung, während gleichzeitig viele NGOs mit eigenen Hilfsschiffen in See stachen. Zwischen November 2015 und Mai 2016 – die Forscher sprechen hier von Phase Triton II –, patrouillierten folglich zahlreiche Hilfsschiffe vor Libyen. Der Vergleich dieser drei Phasen führt zu folgendem Ergebnis: Die meisten Ankünfte gab es mit 63.637 just in der Phase, in der die wenigste Seenotrettung durchgeführt wurde (siehe Grafik).

Lebensrettende Hilfe

Gleichzeitig, so ein weiteres Ergebnis der Studie, sei die Todesrate in genau diesem Zeitraum auch am höchsten gewesen, also die Zahl der Toten in Relation zu den Ankünften. Das Fazit lautet in diesem Fall: Je mehr Hilfsschiffe unterwegs sind, desto weniger Menschen kommen ums Leben. Allerdings verweisen die Forscher darauf, dass es bei Todesfällen keine behördlichen Statistiken gebe und man daher auf Zahlen der Internationalen Organisation für Migration (IOM) und des Journalistenprojekts The Migrant Files zurückgreifen musste. Grundsätzlich seien bei Todeszahlen Vorsicht angebracht, da sie oft auf Aussagen Überlebender basieren, die die Zahl der Bootsinsassen nur schätzen konnten, heißt es.

Was den angeblichen Pull-Faktor Seenotrettung betrifft, kommt auch eine Mitte März veröffentlichte Studie der Global Initiative against Transnational Organized Crime, eines Netzwerks von rund 100 internationalen Experten, zu einem ähnlichen Ergebnis. Der hauptsächliche Pull-Faktor sei bereits 2013 erfolgt, so Mark Micallef, Autor der Studie, die auf Aussagen von Schleppern basiert. Im aufziehenden Chaos in Libyen "haben Milizen angefangen, im Schleppergeschäft mitzumischen", sagt er zum STANDARD. Diese hätten etablierte Schlepper geschützt, die dann in Ruhe ihre Strukturen ausbauen konnten. Allerdings, so der Bericht, haben die Rettungsmaßnahmen dazu geführt, dass Schlepper ihr Geschäft einfacher verrichten können. Auch unerfahrene Schlepper seien eingestiegen. "Ein Boot braucht heute vier, fünf Stunden bis in internationale Gewässer. (...) Es ist einfach und billig, ein Schlauchboot zu kaufen und so auszustatten, dass es diese Strecke zurücklegen kann", wird der 27-jährige libysche Schlepper Mourad aus Zuwara zitiert.

Preise gesunken

Wahrscheinlich ist laut der Studie auch, dass besser ausgerüstete Schlepper über das für zivile Schiffe verpflichtende automatische Identifikationssystem Hilfsschiffe orten und ihre Pläne danach orientieren. Allein deshalb seien viele aber nicht auf Schlauchboote umgestiegen, sondern auch, weil robustere Gefährte aufgrund der höheren Nachfrage einfach teurer geworden sind.

Gleichzeitig sind die Preise für Überfahrten durch das enorme Angebot an Schleppern drastisch gesunken. 2013 wurden 900 bis 1400 Euro verlangt, im Sommer 2016 lag der Preis für einen Platz bei 230 Euro. Heuer könnte es noch billiger werden. (Kim Son Hoang, 27.3.2017)