In der Sonne funktioniert die Kernfusion nur, weil dort enorm hohe Temperaturen herrschen – auf der Erde ist das keine Option.

Energie, quasi aus dem Nichts. Sauber, fast kostenlos und so gut wie unbegrenzt, und das alles dank der "kalten Fusion". So bezeichnet man Methoden zur Energiegewinnung, durch die eine kontrollierte Fusion von Atomkernen bei niedrigen Temperaturen stattfindet.

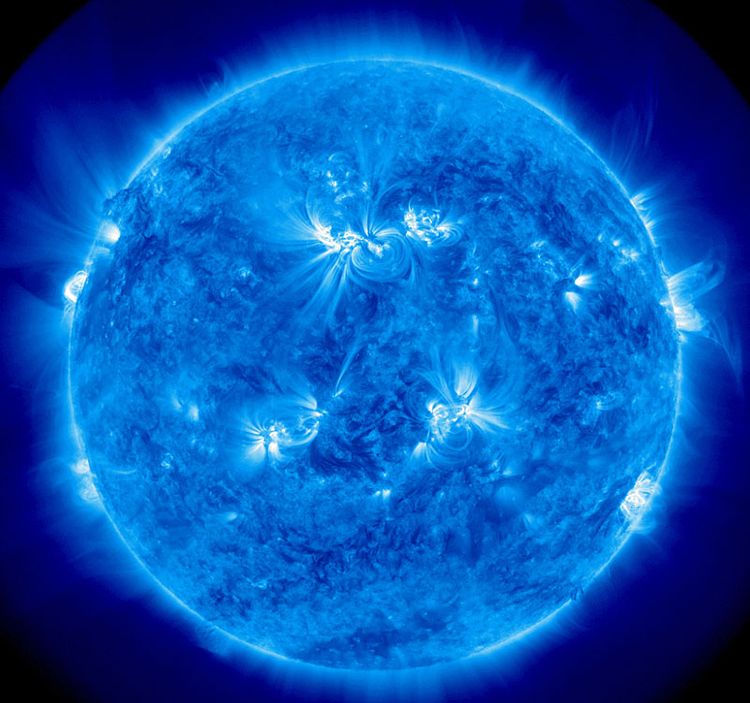

Dass man mit der Fusion von Atomkernen prinzipiell Energie gewinnen kann, wusste man schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Albert Einsteins berühmte Formel "E = mc²" besagt nichts anderes, als dass Masse und Energie ineinander umgewandelt werden können. Die Fusion zweier leichter Atome zu einem schweren ist genau so ein Fall, bei dem Energie frei wird. Es ist genau dieser Prozess, der unsere Sonne leuchten lässt.

In der Sonne funktioniert die Kernfusion aber nur, weil dort enorm hohe Temperaturen von mehr als zehn Millionen Grad Celsius herrschen. Nur deswegen bewegen sich die Atomkerne schnell genug, um bei Kollisionen miteinander zu verschmelzen, anstatt einfach voneinander abzuprallen.

Zu hoher Aufwand

Wissenschafter sind seit Jahrzehnten damit beschäftigt, diesen Prozess auch unter kontrollierten Bedingungen auf der Erde durchzuführen, scheitern aber an den Problemen, die durch die dafür nötigen hohen Temperaturen verursacht werden. Die Kernfusion ist zwar schon gelungen – als Energiequelle lässt sie sich allerdings nicht nutzen, da man zu ihrer Aufrechterhaltung bisher noch mehr Energie benötigt, als dabei frei wird.

Eine Methode, um Atomkerne auch bei niedrigen Atomen miteinander zu fusionieren, wäre durchaus wünschenswert. Sie wäre eine ideale, saubere Energiequelle. Dass so etwas wirklich möglich sein könnte, zeigte die Forschung russischer Wissenschafter in den 1960er-Jahren. Myonen, also dem Elektron ähnliche Elementarteilchen, können als Katalysator wirken und dafür sorgen, dass das Wasserstoffisotop Deuterium auch bei niedrigen Temperaturen zu Helium fusionieren kann.

Extreme Instabilität

Dieser Prozess wurde tatsächlich im Labor nachgewiesen. Dass wir heute unseren Strom trotzdem nicht aus so einer myonenkatalysierten Fusion beziehen, liegt daran, dass Myonen nicht so einfach zu bekommen sind. Sie entstehen auf natürliche Weise, wenn kosmische Strahlung aus dem All auf die Erdatmosphäre trifft, sind aber extrem instabil und wandeln sich nach Sekundenbruchteilen wieder in andere Teilchen um. Man kann sie auch in Teilchenbeschleunigern erzeugen, benötigt dafür aber mehr Energie, als man bei einer durch die Myonen ausgelösten Fusion je wieder gewinnen könnte.

Als die Chemiker Martin Fleischmann und Stanley Pons am 23. März 1989 bei einer Pressekonferenz ein Experiment vorstellten, bei dem eine echte "kalte Fusion" stattfinden sollte, kam das also nicht völlig aus dem Nichts. Sie benutzten das Metall Palladium als Katalysator, um Wasserstoff zu Helium fusionieren – und hatten damit eine Methode gefunden, die auf die schwer zu fassenden Myonen verzichtete.

Wichtiger Irrtum

Ihre Arbeit wäre sensationell gewesen und hätte das Energieproblem der Menschheit auf beeindruckende Weise lösen können – wenn sie nicht fehlerhaft gewesen wäre, wie andere Wissenschafter schon wenige Tage später nachweisen konnten. Alle Versuche, die Ergebnisse zu reproduzieren, scheiterten. Das amerikanische Energieministerium setzte eine eigene Kommission ein, um die kalte Fusion zu prüfen, und kam ebenfalls zu dem Schluss: Die Sache funktioniert nicht.

Der Nachweis kalter Fusion von Fleischmann und Pons war ein Irrtum. Ein Irrtum, aus dem man trotzdem viel gelernt hat – nämlich dass diese Art der kalten Fusion nicht funktioniert! Das mag trivial klingen, ist aber eine wichtige Erkenntnis. Zu wissen, was nicht funktioniert, ist in der Wissenschaft genauso wichtig wie der Nachweis positiver Resultate. Es sollte zumindest ebenso wichtig sein, die Realität sieht aber leider anders aus. Es ist wesentlich leichter, ein positives Resultat zu publizieren als ein negatives.

Problematischer Publikationsbias

Wenn Astronomen zum Beispiel irgendwo Planeten finden, die einen anderen Stern umkreisen, lässt sich das nicht nur leicht in der Fachpresse publizieren, sondern hat auch gute Chancen, von den Massenmedien aufgegriffen zu werden. Untersuchen Astronomen dagegen einen Stern und stellen fest, dass es dort keine Planeten gibt, bekommen sie oft schon Schwierigkeiten, dieses Ergebnis in einem halbwegs renommierten Fachjournal zu publizieren. Die Medien werden so etwas komplett ignorieren.

Dabei ist es wichtig zu wissen, warum es irgendwo keine Planeten gibt. Was hat dazu geführt, dass sich dort keine Planeten gebildet haben, anderswo aber schon? Gibt es Gemeinsamkeiten unter den Sternen, die nicht von Planeten umkreist werden? Und so weiter: Die Erforschung planetenloser Sterne kann uns genauso viel über die allgemeinen Prinzipien der Planetenentstehung beibringen wie die Untersuchung echter Exoplaneten.

Mut zum negativen Ergebnis

Aus genau diesem Grund ist es auch wichtig zu verstehen, warum die kalte Fusion von Fleischmann und Pons nicht funktioniert. Wenn wir wissen, wie es nicht geht, liefert das vielleicht auch Ideen, wie man die kalte Fusion vielleicht doch noch zustande bringen könnte. Das ist zwar ziemlich unwahrscheinlich (und diejenigen, die in jüngerer Vergangenheit behauptet haben, sie hätten das Problem gelöst, sind eher der Szene der Pseudowissenschafter zuzuordnen), aber falls die Natur diese Möglichkeit doch zulässt, würde es sich lohnen, sie zu finden.

Negative Ergebnisse mögen nicht so spektakulär sein und sich nicht so gut in der Öffentlichkeit präsentieren lassen wie beeindruckende Entdeckungen. Aber wir sollten sie nicht ignorieren. Hinter den Irrtümern wartet früher oder später ein neues Phänomen. (Florian Freistetter, 14.2.2017)