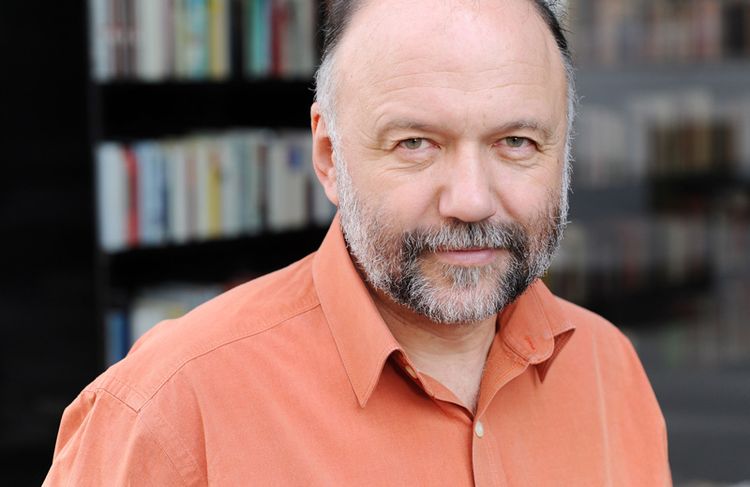

Gerade ist der ukrainische Schriftsteller aus Zagreb zurückgekehrt, wo er die Übersetzung eines seiner Romane vorgestellt hat. Nun sitzt Andrej Kurkow in seinem Büro im obersten Stockwerk des Instituts für die Wissenschaften vom Menschen in Wien. Der Blick geht auf den Donaukanal. Kurkow gehört zu den bekanntesten Autoren der postsowjetischen Welt. In seinen Romanen beschäftigt er sich mithilfe der Satire immer wieder mit der Mentalität des Sowjetmenschen. So auch in seinem Roman Die Welt des Herrn Bickford, den er bereits Ende der Achtziger schrieb und der jetzt erstmals auf Deutsch erscheint.

STANDARD: Warum wirkt Ihr Roman "Die Welt des Herrn Bickford" so aktuell, obwohl es darin um eine Geschichte geht, die nach dem Zweiten Weltkrieg spielt?

Kurkov: Zu Beginn der Achtziger ist in mir ein Interesse für die sowjetische Geschichte erwacht. Die Geschichte, die man uns in der Schule beigebracht hat, war alles andere als wahrhaftig. Mein Bruder war Dissident und hat ständig verbotene Bücher mit nach Hause gebracht. Darunter auch den Archipel Gulag von Solschenizyn. Dazu kam das Interesse an der eigenen Familie. Mein Onkel war Stalinist. Später habe ich erfahren, das er zwei Brüder hatte, die im Gulag gelandet sind. Ich habe damals in Kiew am Institut für Sprachen studiert. Eine Amerikanerin, die zu Besuch war, hat mir ein Diktiergerät geschenkt. Dieses Geschenk hat mich auf eine Idee gebracht. Ich bin mit Zügen und per Anhalter durch die Sowjetunion gereist und habe alle möglichen Leute getroffen, die mir ihre Geschichten erzählt haben. Ich wollte wissen, wie die Menschen von den Dreißigern bis in die Siebziger gelebt haben.

STANDARD: Die haben Ihnen Rede und Antwort gestanden?

Kurkov: Nein. Die meisten hatten Angst. Aber diejenigen, die unglücklich waren, weil man sie unter Chruschtschow entlassen hatte, die haben mit mir gesprochen. Die haben mir sowohl sehr grausame Geschichten erzählt als auch sehr absurde. So entstand die Idee, der Mentalität des Sowjetmenschen in Romanen auf den Grund zu gehen. Daraus sind drei Romane entstanden. Die Welt des Herrn Bickford war der erste. Deswegen ist er im Vergleich zu meinen späteren Büchern ernsthafter und nicht ganz so komisch.

STANDARD: Und warum fühlt er sich so aktuell an?

Kurkov: Ich habe den Roman ab 1993 auf den Straßen von Kiew verkauft. Damals konnte ich keinen Verlag finden. In den letzten Jahren ist er in verschiedenen Sprachen erschienen. Aktuell ist er, weil er dem Leser die sowjetische Mentalität erklärt. Zu dieser Mentalität gehören der Kollektivismus, die Unfähigkeit, ohne einen Feind oder Krieg leben zu können, und die Sehnsucht nach einem Zaren, einem starken Mann.

STANDARD: Im Roman stehen vier Personen im Zentrum, die durch die Sowjetunion irren. In ihrer jeweiligen Welt hat sich die Obrigkeit zurückgezogen, oder sie ist verschwunden. Das führt zu einer Art Vakuum für die Groteske.

Kurkov: Ich versuche zu zeigen, dass der Sowjetmensch eine Abhängigkeit sucht, um keine Verantwortung für sein Leben tragen zu müssen. Dann zeige ich, dass sich der Mensch Sinn zu geben versucht, was zu allerlei absurden Situationen führt, wenn das sowjetische System nicht wirklich sichtbar ist. Darum geht es auch in meinem Roman Picknick auf dem Eis, in dem der Held sein Land verliert und auch die Frau, die seine Welt organisiert hat. Alles bricht zusammen. Diese Welt stellt er mithilfe eines Pinguins wieder her. Das hat einen ernsten Hintergrund. Diese Figuren kommen mit der plötzlich gewonnenen Freiheit nicht klar. Dass man mit ihr etwas Sinnvolles anfangen kann, auf die Idee kommen sie nicht.

STANDARD: Wieso ist es Ihnen gelungen, das Sowjetische in Ihnen zu durchbrechen?

Kurkov: Der Humor und die Ironie wurden mein Mittel, um das Sowjetsystem besser zu verstehen und zu verarbeiten. Es gab da die Sowjetische Enzyklopädie in 55 Bänden. Die bekam nicht jeder, sondern nur verdiente Kommunisten, denen das System vertrauen konnte – wie meine Großeltern, die beide Stalinisten waren. Meine Großmutter war eine eiserne Frau, die während des Krieges an der Front als Chirurgin gedient hat. Als junger Mann hatte ich großes Interesse an dieser Enzyklopädie. Irgendwann entdeckte ich Artikel darin, in denen bestimmte Sätze geschwärzt worden waren, und zwar von meiner Oma. Im Nachlass habe ich offizielle Briefe gefunden, in denen meine Oma von der Redaktion der Enzyklopädie gebeten wurde, diese Stellen in den Büchern zu streichen. Das heißt: Die Redaktion in Moskau hatte eine Liste von denen, die die Enzyklopädie besaßen. Sie wusste, dass sie denen vertrauen konnten. Das war eine Maschinerie, die vorgab, den Menschen das Glück zu bringen, was aber nicht der Fall war. Als diese Maschinerie dann Ende der Achtziger langsam verschwand, haben viele eben weiter nach den Regeln dieses Systems gelebt, weil sie eben nichts anderes kannten und sich nichts anderes vorstellen konnten. Das hat mir einen Zwischenraum für die Satire geschaffen.

STANDARD: Aber gibt es nicht auch in der heutigen Ukraine den sogenannten Sowjetmenschen?

Kurkov: In der Ukraine gibt es sehr viele Rentner, denen der neue politische Wandel unheimlich ist. Sie kennen die neuen Regeln nicht und wissen nicht, wie sie die neue Freiheit nutzen sollen. Deswegen sehnen sie sich nach dem sowjetischen System.

STANDARD: Warum ist es ausgerechnet die Ukraine, die seit 2004 versucht, vehement aus der sowjetischen Mentalität auszubrechen?

Kurkov: Um das zu verstehen, muss man in die Geschichte blicken. Ein Teil der Ukraine kam erst 1654 unter die Kontrolle des Zarenreiches, als sich das Hetmanat in eine Fraktion aufspaltete, die von Moskau unterstützt wurde, und eine, die im Machtbereich des polnisch-litauischen Staates verblieb. Die Kosacken-Hetmanate kannten keine Zentralregierung, sie boten Raum für Abspaltungstendenzen. Für die ukrainische Mentalität bedeutet dies, dass Ukrainer nicht unbedingt einen Zar akzeptieren. Sie wollen aus einer anarchischen Grundhaltung heraus unabhängig sein. Und jeder Ukrainer will im Prinzip Herrscher der kleinen Ukraine sein, die sich in seinem Kopf befindet.

STANDARD: Hat Ihnen diese unabhängige Art des Denkens auch geholfen, Schriftsteller zu werden?

Kurkov: Natürlich. Ich bin in St. Petersburg geboren. Aber im Alter von zwei Jahren sind meine Eltern nach Kiew gezogen. Ich bin ein Produkt der Anarchie und des Kommunismus, der wiederum viel mit Anarchie zu tun hat.

STANDARD: Sie haben sich einmal als einen "schwarzen Optimisten" bezeichnet. Wie ist diese Haltung bei Ihnen entstanden?

Kurkov: In den Jahren 1992/93 wurde ich zum schwarzen Optimisten, als die Ukraine eine sehr schlimme Wirtschaftskrise durchmachte. Damals gab es sehr viele Kriege zwischen Verbrechern, bei denen auch viele meiner Freunde umgebracht wurden. Zudem verließen viele das Land in Richtung Deutschland oder nach Kanada. Ich hatte damals den Eindruck, dass meine Welt untergeht. Solche schwere Zeiten kann man nur mit Humor überleben.

STANDARD: Als Unterstützer des Maidan, wie hoch schätzen Sie das Risiko ein, dass restaurative Kräfte die Ukraine wieder auf den Weg der Autokratie bringen könnten?

Kurkov: Natürlich besteht diese Gefahr. Ich habe den Eindruck, dass die Zivilgesellschaft sich gerade nicht mehr so mit konkreten Ideen auseinandersetzt, die die politisch-wirtschaftliche Situation verbessern könnten. Jetzt steht der Kampf mit der russischen Sprache wieder im Vordergrund. Drei Gesetzesvorhaben wurden ins Parlament eingebracht. Die werden von vielen in der Zivilgesellschaft unterstützt, weil sie der Meinung sind, dass die Sprache auch ein Instrument Putins ist, um den Einfluss in der Ukraine aufrechtzuerhalten.

STANDARD: Solch ein Vorgehen liefert dem russischen Präsidenten Argumente, sich für die Russischsprachigen einzusetzen.

Kurkov: In gewisser Weise haben diejenigen, die es unterstützen auch recht, wenn man sich die Situation des Krieges vergegenwärtigt. Das sage ich als jemand, der unter solchen Gesetzten noch stärker leiden wird. Erst kürzlich konnte ich an der Universität in Ivano-Frankivsk nicht auftreten. Die Frage ist, wie radikal das Gesetz werden wird. Wenn es sehr radikal wird, besteht die Gefahr, dass die politischen Kräfte, die solch ein Vorgehen gegen die russische Sprache instrumentalisieren, an Zulauf gewinnen. Das sind leider meist die Antidemokraten.

STANDARD: Dennoch sind Sie voller Hoffnung?

Kurkov: Natürlich. Ich stamme schließlich aus der Sowjetunion. (Ingo Petz, Album, 11.2.2017)