Während für Microsoft der Zug im Smartphone-Markt derzeit abgefahren zu sein scheint, darf sich das Unternehmen zumindest mit einem Blick auf andere Bereiche des digitalen Alltags trösten. Am Desktop ist die Vormachtstellung von Windows weiter ungebrochen, rund 90 Prozent aller weltweiten Internetnutzer setzen derzeit auf die Microsoft-Lösung am Desktop. Und doch hat das Interesse an Windows-Alternativen in letzter Zeit wieder deutlich angezogen.

Dies liegt einerseits an der Unzufriedenheit vieler User mit einzelnen Änderungen von Windows 10, andererseits aber auch daran, dass sich das typische Nutzungsverhalten mittlerweile verändert hat. Während es im professionellen Bereich – oder auch für Gamer – oft weiterhin keinen Weg um Windows-spezifische Software herum gibt, spielt sich der Desktop-Alltag der Endnutzer zunehmend im Browser ab. Und all diese Aufgaben lassen sich eben auch problemlos jenseits von Windows erledigen.

Höchste Zeit also wieder einmal einen Blick auf Desktop-Alternativen aus der Welt der freien Software zu werfen. Die folgende Auflistung versteht sich als eine – notwendigerweise subjektive – Auswahl, ein vollständiges Bild kann sie alleine schon aufgrund der großen Vielfalt im Linux-Umfeld nicht bieten. Insofern seien geneigte Leser und Leserinnen explizit aufgefordert, im Kommentarbereich eigene Empfehlungen zu posten.

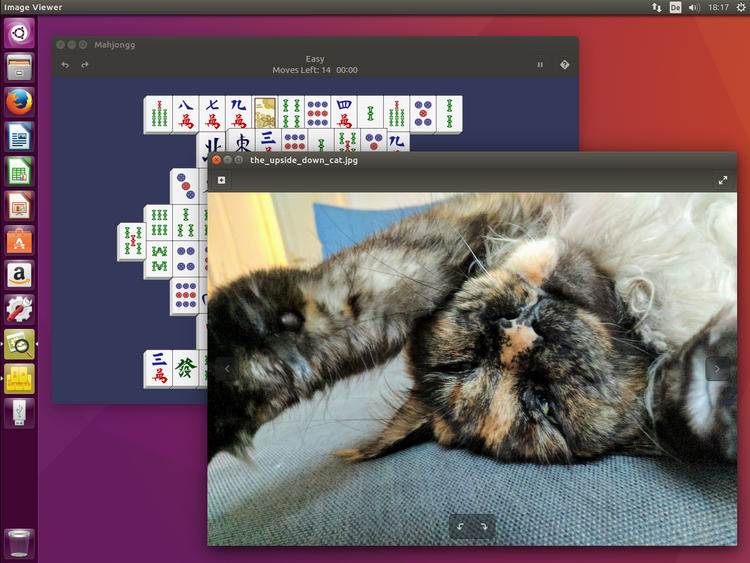

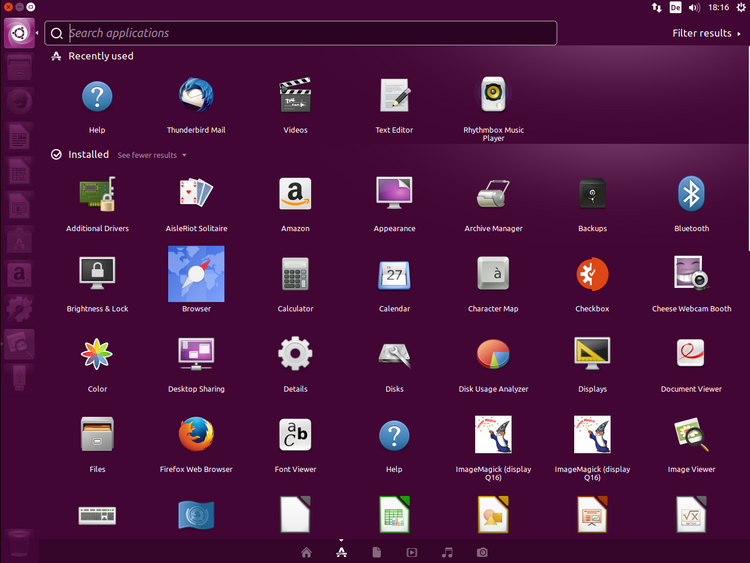

Ubuntu

Ein Artikel über den Linux-Desktop kann eigentlich gar nicht ohne Ubuntu auskommen, ist die von Softwarehersteller Canonical betriebene Distribution für viele doch geradezu ein Synonym für den Linux-Desktop als Gesamtes. Mit seinem Fokus auf einfache Nutzbarkeit und Einsteigerfreundlichkeit hat Ubuntu die Linux-Welt seit seiner ersten Vorstellung im Oktober 2004 im Sturm erobert. Daraus resultiert indirekt auch einer der größten Vorteile von Ubuntu: Es hat eine riesige Community um sich geschart, es ist also relativ einfach bei etwaigen Fragen auch eine passende Antwort zu bekommen.

Als Desktop setzt Ubuntu auf die Eigenentwicklung Unity. Für Umsteiger von Windows geht damit zwar eine gewisse Umlernphase einher, die grundlegenden Konzepte sind aber schnell erlernt. Zumindest ist Unity aber mittlerweile recht ausgereift, was nicht zuletzt dem Umstand zu verdanken ist, dass sich Canonical in den letzten Jahren vor allem auf die Pflege des Bestehenden konzentriert und auf große Umbrüche verzichtet hat.

Weniger positiv fallen die zum Teil fragwürdigen Entscheidungen von Softwarehersteller Canonical auf. So neigt das Unternehmen zu Einzelgängen, mit denen man sich ohne sonderlich Not von der restlichen Linux-Welt absondert. Aktuell ist dies etwa die Entwicklung von Mir, eines eigenen Nachfolgers für den veralteten Grafikserver X.org, während alle anderen Distributionen auf Wayland setzen. Dies trägt nicht nur zur Verärgerung anderer Entwickler bei, sondern führt auch dazu, dass man jede Menge Extraarbeit hat, was in der Vergangenheit nicht gerade zur Stabilität der Software beigetragen hat. Ein weiterer kleiner Minuspunkt ist, dass Ubuntu zum Teil recht langsam bei der Integration anderer Softwarekomponenten ist. So sind etwa die vielen Desktop-Programme, die man vom GNOME-Desktop übernimmt – vom Dateimanager bis zum Video-Player – nur selten auf dem aktuellsten Stand.

Trotzdem bleibt Ubuntu gerade für Einsteiger weiterhin eine hervorragende Wahl. Betont seit dabei noch, dass es zwei Entwicklungsstränge der Distribution gibt. Da wären die regulären Releases, die alle sechs Monate erscheinen, und deren Support schon nach wenigen Monaten ausläuft, auch wenn sich nach Ablauf dieser Frist natürlich immer auf die Nachfolge-Release wechseln lässt. Die aktuellste Ausgabe ist hier Ubuntu 16.10. Wer hingegen eine etwas stabilere Basis haben will, sei auf die "Long Term Support"-Releases verwiesen, die fünf Jahre lang mit Updates versorgt werden, und nur alle zwei Jahre erscheinen. Deren neueste Release ist Ubuntu 16.04 LTS und dieses sei alleine schon deswegen angeraten, da beim "normalen" Ubuntu schon bald größere Umbauten anstehen, die zu der einen oder anderen weniger stabilen Ausgabe als gewohnt führen könnten.

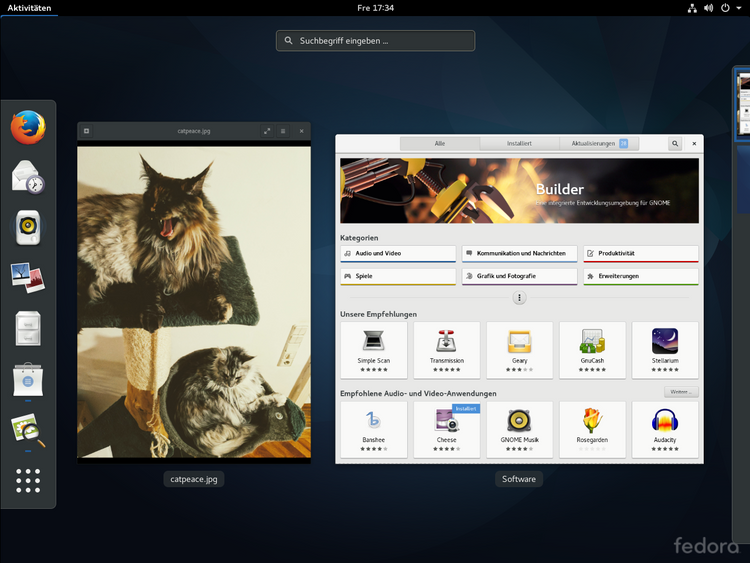

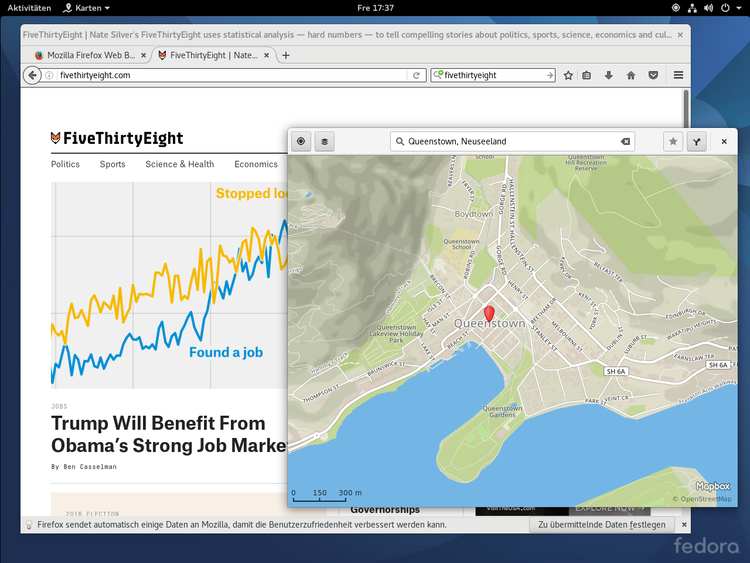

Fedora

Eine weitere fixe Größe in der Linux-Desktop-Welt ist Fedora. Dabei handelt es sich um den Community-Ableger von Red Hat, und damit dem größten – und auch finanziell erfolgreichsten – Linux-Unternehmen. Dieses nutzt Fedora als Testfeld für das eigene Red Hat Enterprise Linux, mit dem man das eigentliche Geld verdient. Daraus ergeben sich auch gleich die wichtigsten Vor- und Nachteile: Eine aktuellere Softwareausstattung als hier wird man bei kaum einer anderen Distribution finden, Fedora hat sich in den vergangenen Jahren den Ruf erarbeitet, bei vielen neuen Linux-Technologien die Vorreiterrolle zu übernehmen. Dies alleine schon deswegen, weil viele davon von Red Hat selbst entwickelt wurden. Freilich ergibt sich daraus im Umkehrschluss auch, dass Fedora in der Vergangenheit nicht immer gar so stabil war wie so manche Linux-Distribution mit einem etwas konservativerem Ansatz.

Als Desktop verwendet Red Hat von Haus aus GNOME3, und dies immer in der gerade aktuellsten Version. Wer sich mit dessen Konzepten anfreunden kann, findet hier wohl die am besten integrierte Version dieses Desktops. Eine weitere Stärke ist der Bereich Sicherheit, Fedora ist nicht nur äußerst flink bei der Update-Versorgung sondern mit Firewall und Sicherheitstechnologien und SELinux auch sonst sehr gut geschützt. Überhaupt erweist sich bei der Softwarepflege das umfassende Know How von Red Hat im Hintergrund als wichtiger Vorteil.

Eine Long-Term-Support-Version wie bei Ubuntu gibt es hier hingegen nicht, wer Support erhalten will, muss also tatsächlich alle sechs Monate jeweils auf die aktuellste Version des Betriebssystem umsteigen, was aber mittlerweile – im Gegensatz zu früheren Jahren – auch über das grafische Interface komfortabel zu erledigen ist. Die Fedora-Entwickler haben darüber hinaus einen kompromisslosen Fokus auf freie Software, proprietäre Codecs wie sie so manche andere Distribution für Audio- und Videos einbindet oder zum Teil gar mitliefert, wird man hier also nicht finden. Diese lassen sich zwar nachträglich aus externen Quellen hinzufügen, ganz so einfach wie andere Angebote macht es Fedora seinen Nutzern in dieser Hinsicht aber nicht.

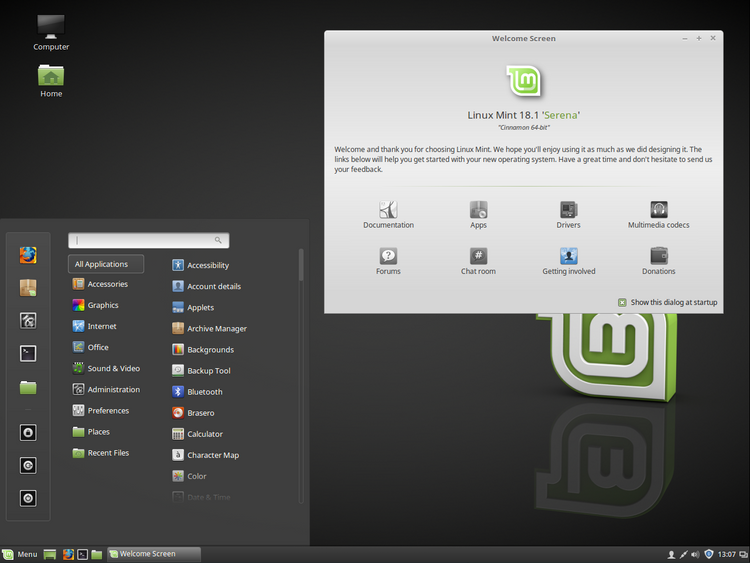

Linux Mint

Als Ubuntu vor einigen Jahren vom klassischen GNOME2-Desktop auf die Eigenentwicklung Unity wechselte, ließ dies so manche bisherige User verärgert zurück. Ein Teil davon machte sich in Richtung eines neuen Projekts auf, das in den Folgejahren immer mehr User um sich scharen sollte: Linux Mint baut auf Ubuntu auf, versieht es aber mit einer eigenen Desktop-Oberfläche. Genau genommen, müsste es eigentlich "Desktop-Oberflächen" im Plural heißen, gibt es von Mint doch zwei Varianten: DIe erste davon kommt mit Cinnamon, einem Desktop, der im Aufbau mit seinem Startmenü zum Teil an Windows erinnert. Wem das noch nicht konservativ genug ist, der kann zur Mate-Variante greifen, dabei handelt es sich um eine Abspaltung des GNOME2-Desktops, die technologisch gesehen nach und nach modernisiert wird.

Die neueste Version von Linux Mint (18.1) ist seit kurzem erhältlich und baut auf Ubuntu 16.04 LTS auf, von dem man somit auch einen Gutteil der Updates erbt. Durch diese Kombination hat sich Mint in den vergangenen Jahren den Ruf erarbeitet, eine Art besseres Ubuntu zu sein, zumindest für jene, die einen klassischen Desktop moderneren Ansätzen wie Unity oder GNOME3 vorziehen.

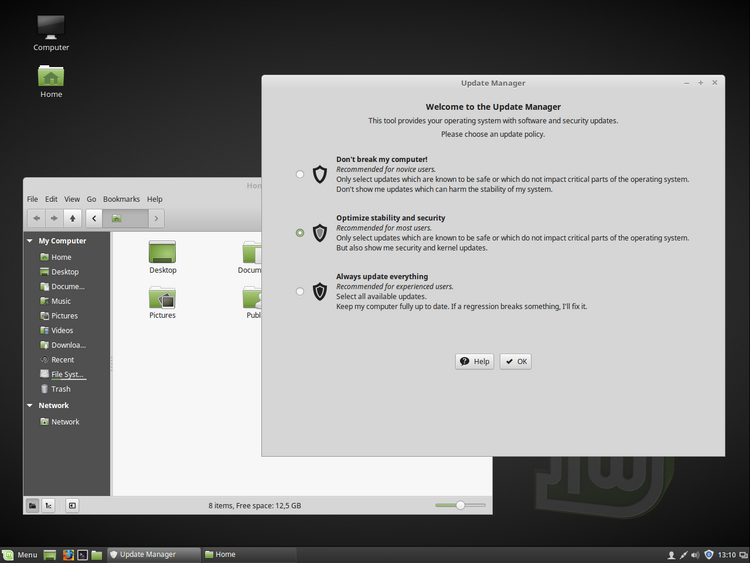

Gleichzeitig sah sich Mint aber selbst immer wieder Kritik ausgesetzt, vor allem der mangelhafte Umgang mit Sicherheitslücken und Low-Level-Updates erzürnte so manche externe Entwickler. Dies hat das Projekt zwar zuletzt mit einigen Änderungen zu bereinigen versucht, trotzdem bleibt die Software- und Update-Qualität eines der Fragezeigen hinter Linux Mint. Auch angesichts dessen, dass man viele bestehende Software geforket hat, und diese nun selbst versorgen muss – ohne dem Know How der ursprünglichen Entwickler. Zumindest gibt man ein ausführliches Update-Versprechen ab, bis 2021 soll Linux Mint 18.1 unterstützt werden.

openSUSE

Eine der traditionsreichsten Distributionen im Linux-Umfeld ist SUSE: Bereits 1992 wurde die Firma gegründet, neben dem für den Profibereich gedachten SUSE Linux Enterprise betreibt man dabei aktuell auch eine Community-Distribution namens openSUSE. Und diese hat sich vor nicht all zu langer Zeit einen Neustart mit durchaus interessantem Konzept verpasst. Aktuelle openSUSE-Versionen teilen sich die Betriebssystembasis nämlich mit den Enterprise-Versionen, woraus sich eine sehr hohe Stabilität ergibt. Auf dieser Grundlage liefert openSUSE Leap dann aber aktuelle Desktops und neue Softwareversionen dazu passender Anwendungen aus.

Während andere Distributionen mittlerweile ihre Installationsmedien meist auf einen Desktop fokussiert haben, gibt es bei openSUSE weiter ein umfassendes Image, dass unterschiedlichste Desktops zur Auswahl stellt. Von Haus aus kommt hier aber KDE beziehungsweise dessen Desktop-Oberfläche namens Plasma zum Einsatz. Diese hat über die Jahre viele Veränderungen erfahren, bietet aber mit Qt eine äußerst mächtige technologische Basis. Zudem erfreut sich KDE weiterhin einer äußert eingeschworenen Fan-Gemeinde, die von openSUSE bestens bedient wird. Eine weitere Stärke der Distribution ist das Kontrollzentrum Yast: Von Linux-Kommandozeilen-Puristen gerne mit Verachtung gestraft, bietet die Distribution damit doch ein äußerst mächtiges, grafisches Tool zur Systemadministration an, das bei anderen Angeboten fehlt.

Der aktuelle Fokus von openSUSE bedeutet aber natürlich auch, dass die Distribution nur begrenzt etwas für all jene ist, die immer das Neueste vom Neuen haben wollen. Wer danach sucht, wird im openSUSE-Umfeld aber ebenfalls fündig: Unter dem Namen Tumbleweed gibt es nämlich noch eine zweite Variante der Softwarezusammenstellung, die quasi die Antithese darstellt: Hier werden die Programme nämlich laufend auf dem aktuellen Stand gehalten, große Releases wie bei Ubuntu und Co. gibt es hingegen nicht, da sie durch dieses "Rolling Release" genannte Modell unnötig werden.

Elementary OS

Ansprüche an ein Desktop-Betriebssystem gibt es unterschiedlichste: Die einen wollen eine möglichst große Auswahl an Programmen, anderen ist wiederum wichtiger, dass das Ganze auch optisch äußerst ansprechend ist. Ganz und gar der zweiten Gruppe hat sich Elementary OS verschrieben.

Unter dem Namen Pantheon gibt es hier einen (wenn auch auf GNOME-Basis entwickelten) eigenen Desktop, der vor allem bei Apples macOS Anleihen nimmt. Dies zeigt sich etwa an dem am unteren Bildschirmrand angebrachten Dock, aber auch in Theme- und Icon-Fragen sind die Ähnlichkeiten unübersehbar. Alles dies ist durchaus hübsch gemacht – hier ist unübersehbar, dass Elementary OS von Designern gestartet wurde – und mit einer schlanken Softwareausstattung kombiniert, die die wichtigsten Aufgaben des Computeralltags abdeckt.

Als Softwarebasis nutzt das aktuelle Elementary OS 0.4 einmal mehr Ubuntu 16.04, alle dort verfügbaren Programme gibt es somit also auch hier. Der größte Schwachpunkt bleibt die noch relative geringe Verbreitung, womit es auch nur eine kleine Community als Ansprechpartner gibt. Im Gegensatz zu all den anderen hier genannten Distributionen, wollen die Entwickler von Elementary OS zudem vor dem Download eine Spende sehen. Dies lässt sich zwar einfach umgehen, ganz allgemein könnte dies aber zum Anlass genommen werden, darüber nachzudenken, ob es angesichts all der freiwilligen Arbeit vieler Entwickler nicht an sich ab und an eine gute Idee wäre für das eine oder andere freie Softwareprojekt zu spenden.

Arch

Während sich die zuvor genannten Distributionen allesamt – mehr oder weniger – auch an Einsteiger richten, gilt dies für die folgende eher nicht. Arch Linux erfreut sich vor allem bei denen hoher Beliebtheit, die gern die volle Kontrolle und maximal Flexibilität haben wollen. Ein fertiges System gibt es hier nicht, stattdessen stellen sich die User die nötigen Komponenten selbst zusammen. Und die Auswahl ist hier riesig, von KDE über GNOME bis zu Cinammon, Mate und Xfce stehen zahlreiche Desktops zur Auswahl.

Auch bei Arch Linux handelt es sich um eine Rolling-Release-Distribution, neue Softwareversionen einzelner Programme gibt es also üblicherweise sehr flink. Auf distributionsspezifische Anpassungen verzichtet Arch dabei, statt dessen übernimmt man die Programme weitestgehend so, wie sie von den eigentlichen Entwickler erdacht wurden.

All dies bedeutet natürlich, dass die Nutzung von Arch ein erheblich höheres technisches Vorwissen verlangt, als es etwa für die Installation eines Ubuntu vonnöten ist. Dafür lernt man hier mit der Zeit auch wesentlich mehr über die Funktionsweise eines Linux-Systems, und nicht zuletzt kann Arch Linux mit der besten Dokumentation aufwarten, die es im Linux-Umfeld aktuell gibt. Das Nachschlagen im Arch-Wiki empfiehlt sich oft auch für jene, die eigentlich andere Distributionen einsetzen, sind doch viele Grundlagen die gleichen.

Wem all dies zu kompliziert ist, und wer trotzdem in die Welt von Arch schnuppern will, der sei noch auf zwei Alternativen verwiesen: Manjaro und Antergos bauen beide auf Arch auf, bieten aber gleichzeitig die Möglichkeit einer simplen, grafischen Installation, wobei Antergos etwas näher an der Arch-Basis bleibt als Manjaro, das sich zunehmend unabhängig beweisen will. (Andreas Proschofsky, 22.01.2017)