Wien – Die Landung erfolgt in aller Stille, ein Erstkontakt ohne direkte Berührung. Lautlos schweben die zwölf imposanten Raumschiffe nur wenige Meter über der Erdoberfläche, nach einem undurchschaubaren Muster über die Hemisphären verteilt.

Das Erscheinen der Aliens mobilisiert in Arrival erst einmal die globale Abwehr. Aber dann bleibt es still, bis auf ein Gurgeln und Schnalzen aus dem Raumschiffinneren, das niemand entschlüsseln kann. "Abbott" und "Costello" sind die Spitznamen, die den beiden in Montana gelandeten Besuchern bald verliehen werden. Es ist ein Einfall des theoretischen Physikers Ian (Jeremy Renner), der mit der Linguistin Louise (Amy Adams) Teil eines Army-Kommandos ist, das den Aliens die entscheidende Frage stellen soll: "Was wollt ihr auf der Erde?"

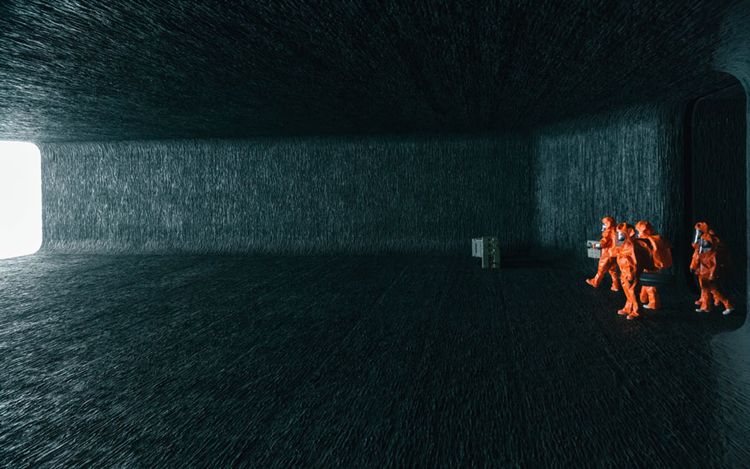

Die Namen sind eine Hommage an die Slapstick-Akteure der trashigen Komödie Abbott and Costello Go to Mars von 1953 – vor allem aber die Verarbeitung der überwältigenden Erfahrung in einem schlechten Scherz: Im mattschwarzen Inneren des Raumschiffs findet täglich ein fantastischer Dialog statt, getrennt durch eine transparente Scheibe, die nicht zufällig aussieht wie eine Leinwand. Sie trennt die irdische Welt von den sechs Meter hohen Schimären aus Wasserspinne und elefantenhäutigem Kraken, die da auf ihren sieben Beinen durch eine dichte Nebelsuppe staksen, eine Einladung zu Projektionen aller Art.

Denis Villeneuves Arrival ist kein gewöhnlicher Science-Fiction-Film, so wenig wie Louise eine typische Genreheldin ist. Die Wissenschafterin, der Adams ein empfindsames, aber auch selbstbewusstes Auftreten gibt, ist das Zentrum, um das dieses erwachsene Drama rotiert, das ins Multiplex genauso gut passt wie ins Arthouse-Kino. Sie bringt eine Subgeschichte mit, die so wichtig ist wie der eigentliche First Contact.

Arrival eröffnet mit einer virtuos inszenierten Vignette, die von Louises Trauer um ihre Tochter erzählt, von der Mischung aus Glück und gereiztem Alltag, der das Heranwachsen eines Kindes begleitet, und vom Schmerz, der mit dessen langsamem Sterben kommt. "Ich erinnere Augenblicke aus der Mitte", sagt Louise, und den ganzen Film über begleiten uns diese ersten Bilder wie ein melancholischer Energiefluss, der sich in Momenten der Krise einen Weg in ihr Bewusstsein bahnt. Das Unbewusste kennt keine Zeit.

Wahrheit gegen Paranoia

Louise ahnt, dass sich in der Form der Sprache der Besucher auch eine Form des Denkens abbildet. Wie in den Logogrammen der Aliens scheinen sich auch in Arrival in jedem kleinen Element die zentralen Ideen der Erzählung widerzuspiegeln, ohne dass man das anfänglich so schnell begreifen kann: die Notwendigkeit einer Versöhnung der widerstreitenden Kräfte, Werkzeugtausch statt Krieg, das Akzeptieren der Endlichkeit.

Villeneuve hat sich mit seinem Ödipus-Drama Die Frau, die singt – Incendies (2010) und der doppelten Wahngeschichte Enemy (2013) auf diesen Stoff vorbereitet. In Blade Runner 2049 wird der Kanadier nächstes Jahr seine in Arrival gründlich unter Beweis gestellte Meisterschaft noch einmal im Klassikerformat ausbreiten. Und es ist auch ein glücklicher Schritt weg von den drastischen Erkundungen atavistischer und moderner Grausamkeit in Sicario (2015) und Prisoners (2013), in denen es nur Verlierer gab.

In Arrival wird um Kooperationsszenarien gerungen, in denen alle Gewinner sein könnten. Adams' Figur erfasst diese Wahrheit mit schlafwandlerischer Sicherheit – und steht damit erst einmal allein gegen die Paranoia der Generäle. Die Eleganz und Sicherheit, mit der Villeneuve das ausmalt, erlaubt ihm Abweichungen in jede Richtung: Halluzinationen, Träume in Träumen und ein drolliges Mini-Dokufeature stehen gleichberechtigt neben rührender Trauer und den beunruhigenden Nebelbildern der Aliens.

Das Rätsel, das diese Besucher den Menschen aufgeben, kann schon Angst machen: Wer kann, wer will seine Zukunft wirklich kennen? Ein Film, der Lust macht, ihn zwei- oder dreimal zu sehen, gibt darauf gewiss eine erstaunliche Antwort. (Robert Weixlbaumer, 22.11.2016)