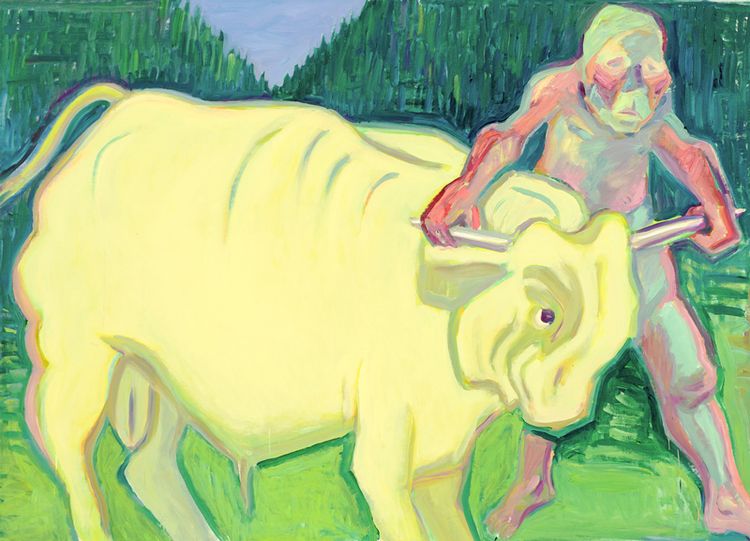

Sinn-Bild von Lassnigs künstlerischem Schaffen: "Den Stier bei den Hörnern packen" (Mitte der 1980er).

Manchmal", notierte Maria Lassnig (1919-2014) im Jahr 1985, "ist mir die Entstehung eines Werkes (von mir) so unappetitlich wie das Kalben einer Kuh." Im selben Jahr malte sie Tierzärtlichkeit: eine Kuh, die ihr liebevoll über das Gesicht schleckt. Ebenfalls zu dieser Zeit entstand Den Stier bei den Hörnern packen. Das Werk könnte Sinn-Bild ihres gesamten künstlerischen Schaffens sein.

Unter dem Titel Landleben zeigt die Wiener Galerie Ulysses bis Ende Jänner in Kooperation mit der Maria-Lassnig-Stiftung zu ebener Erde und im ersten Stock an die zwanzig Werke. Sie dokumentieren Lassnigs konsequente Auseinandersetzung mit der Natur.

Solange es ihre körperliche Verfasstheit zuließ, zog sich die große österreichische Malerin über die Sommermonate und die Zeit um Weihnachten in die Einschicht ihres Ateliers in einer ehemaligen Schule oberhalb von Feistritz zurück. Rund ums Haus nur Wald und Wiesen. Das Gras vor der Tür mähte sie selbst mit der Sense – und malte sich in ihren "Gedankenfarben, Schmerzfarben und Qualfarben, Druck- und Völlefarben, Todes- und Verwesungsfarben" vor der Bergkulisse, die Sense in der erhobenen Faust (Senner auf der Alm / Sensenmann, 1985).

Sie, die keiner Künstlergruppe angehören wollte, blieb auch in Kärnten, dem Land ihrer Kindheit und Jugend, scheue Außenseiterin: "Die große Stille lässt mich Zeit gewinnen. Gestern sah ich zwei Tierspuren parallel durch den berührten Schnee, an einer Stelle führten sie zusammen zu einem runden Schlachtfeld (der Liebe, des Hasses), dann wieder parallel weiter", schrieb sie zu Weihnachten 1983.

Bis ins hohe Alter ratterte sie mit ihrem alten Moped ein-, zweimal in der Woche für Besorgungen von der Alm hinunter ins Metnitztal. Auf dem Bild Motorrad im Wald allerdings malte sie sich 1987 auf dem Weg, den sie weitaus lieber einschlug: nämlich wieder zurück hinauf auf den Berg, in ihre menschenleere Abgeschiedenheit, weg aus der sogenannten Zivilisation. "Muss gestehen, dass das Motorradfahren mein Selbstbewusstsein fördert, weil ich eine Angstschwelle überwinden muss, weil es auch neu ist, weil man die Illusion hat, durch eigene Kraft dahinzubrausen – und dabei den Wiesen und Bäumen doch nah zu sein" (Lassnig, August 1986).

"Forstwege sind wie Wunden"

Die Zerstörung – und Rettung – der Natur, der Pflanzen- und Tierwelt spürte sie buchstäblich im und am eigenen Leib, wütend, mitfühlend, mutig, In einem lebenslangen Dialog mit sich selbst gab sie ihren Körpergefühlen äußere Form.

Von dieser Innenarchitektur schlug sie immer wieder Brücken zur Außenwelt, um die großen philosophischen Themen wie Tod, Liebe, Vergänglichkeit zu reflektieren. "Zu den Körpererfahrungen kommen Weltprobleme, die mich gerade beschäftigen", sagte sie bei einem Atelierbesuch auf der Alm. "Durch die Wege der Forstwirtschaft werden die Rehe und die Kleintiere ausgerottet. Auch mit den Blumen ist es so, die Landschaft sieht aus wie mit dem Staubsauger gesaugt. Die Forstwege sind wie Wunden im Wald. Kleintiere gibt es hier nur mehr als ausgestopfte Exemplare."

In tiefen Furchen, zwischen Erdwülsten, kauert Das Rehlein, der Wald nur ein dünner Strich am Horizont. Das Bild entstand 1986, dem Jahr des Tschernobyl-Reaktorunfalls.

Das Tier in ihr: Auch das gehörnte Wesen, das sehnsüchtig über den Berg hinab zu einem menschlichen Wesen, einem Beobachter, blickt, trägt Lassnigs Gesichtszüge. Ihr Hirtengedicht Bucolica (1987) erinnert – auch – an den griechischen Mythos, wonach Zeus seine Geliebte Io in eine silberglänzende Kuh verwandelte. Doch seine eifersüchtige Gattin Hera forderte die Kuh als Geschenk und ließ sie von dem hundertäugigen Riesen Argos bewachen. (Andrea Schurian, Album, 19.11.2016)