Zwischen 48.000 und 60.000 Euro kostet der YuMi. 300 Stück wurden seit seiner Vorstellung 2014 weltweit verkauft, vor allem nach China, wo die Fabriksproduktion modernisiert wird.

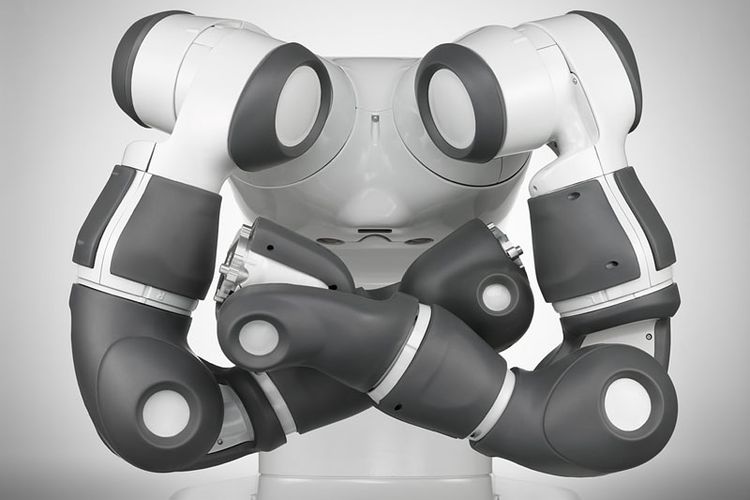

Wien – "Kollaboration" ist das Wort, das die Techniker des Elektrotechnikkonzerns ABB am häufigsten verwenden, wenn sie ihren jüngsten Spross aus der Industrieroboterfamilie, den YuMi beschreiben. Denn der sei der erste echte kollaborative Zweiarmroboter, weltweit, erläutert ABB-Mann Martin Kohlmaier bei einer Präsentation der nur 38 Kilo schweren Maschine in Wien.

Kollaboration, das bedeutet Mitarbeit oder Zusammenarbeit mehrerer Personen oder Gruppen von Personen. Im Fall von YuMi heißt es, dass Mensch und Maschine "Hand in Hand arbeiten". Das YuMi steht für You and Me.

Die Vorstellung, wie die Roboter der Zukunft arbeiten, ist in hohem Maße von der Science-Fiction geprägt. Intelligente Maschinen surren in menschenleeren Fabriken herum und vollführen ihre Aufgaben lautlos, schnell und präzise.

Dies kann schon die Zukunft sein, aber sie liegt doch noch etwas in der Ferne. In der Gegenwart ist es die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine, die die technologischen Herausforderungen für die Ingenieure bei der Konstruktion von Robotern darstellt. Denn idealerweise soll der Roboter den Menschen dort unterstützten, wo der Mensch auslässt: hohe Genauigkeit bei vielen Wiederholungen. Präzision bei sehr kleinen Teilen oder bei schweren und gefährlichen Tätigkeiten.

Arbeitsteilung bricht auf

Bei ABB sind es zwei Technologien, die die bisher doch recht festgeschriebene Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine aufbrechen lassen. Die Kollaborationsfähigkeit und die Zweihändigkeit von YuMi:

- Kollaboration: Der Roboter stoppt in der Sekunde, in welcher sein Arm irgendwo anstößt, oder wenn er in seiner programmierten Bewegung von irgendetwas gehemmt wird. Außerdem ist er an beweglichen Stellen mit Schaumstoff gepolstert, sodass die Verletzungsgefahr beim Menschen doch etwas minimiert wird, sollte es zu einem Zusammenstoß kommen

- Zweihändigkeit: Der Roboter kann so programmiert werden, dass er mit seinen Armen gleichzeitig zwei unterschiedliche Tätigkeiten ausführen kann. Dazu ist er mit individuell anpassbaren Greifhänden, einem Teilezuführsystem und einer kamerabasierten Teileerkennung ausgestattet.

Experten meinen, dass der Markt für solche Industrieroboter in den nächsten Jahren stark wachsen und dass es völlig neue Roboter geben wird: fliegende, schwimmende, gehende, rollende. Mikroroboter, auf Fahrzeugen montierte Roboter. Den Möglichkeiten sind für die Zukunft kaum Grenzen gesetzt. Zwar behaupten die Vertreter der Robotik, dass die Menschen in den Fabriken weiterhin nötig sein werden – aber doch werden viele einfache Produktionsschritte noch weniger vom Menschen durchgeführt werden müssen als bisher.

Humanoides Aussehen

Derzeit werden Roboter dort eingesetzt, wo der Mensch gerne Fehler macht, zu wenig präzise arbeitet oder aber Kraft nötig ist. Beim deutschen Schalterblöckehersteller Busch-Jaeger steckt ein YuMi zwei für sich fertige Teile zu einem System zusammen – das braucht Kraft – und legt das fertige Teil dann sanft in den Versandkarton. Davor hat (noch) ein Mensch die Versandschachtel zusammengesteckt. Danach überprüft (noch) ein Mensch, ob die letzten Arbeitsschritte richtig ausgeführt wurden.

Psychologie spielt bei der Ausgestaltung der Fabrikationsabläufe, bei denen sich Mensch und Maschine quasi abwechseln, eine wichtige Rolle. Der Roboter darf nicht furchterregend aussehen, am besten soll er Freundlichkeit ausstrahlen, damit sich kein Mensch schreckt. Humanoid in dem Sinne, dass sein Design an menschliches Aussehen erinnert, soll er auch sein. Aber nicht, weil dies per se freundlich wirkt – das tun manche Tiere wie beispielsweise Pandabären ja auch. Es ist vor allem so, dass die Zusammenarbeit, die vielbeschworene Kollaboration, am besten dann gelingt, wenn sich die Maße des Roboters an den menschlichen Abmessungen orientieren.

Der YuMi hat deshalb eine Reichweite von 50 Zentimetern und eine Spannweite von drei Metern. Pro Arm kann er einen halben Kilo heben. Das ist nicht sehr viel, aber "ausreichend, um etwas zu reichen", erläutert Kohlmaier. Die Wiederholungsgenauigkeit liegt bei vom Menschen unerreichbaren 0,02 Millimetern.

Hoffnungsmarkt in China

Derzeit ist es so, dass Roboter vor allem dort eingesetzt werden, wo es um eine kleinteilige Montage geht: bei Mobiltelefonen oder elektronischen Geräten. Die Fabrikation dieser Waren findet hauptsächlich in China statt, wohin deshalb auch die meisten der weltweit hergestellten Roboter gehen. Bei einer typischen Fabrikationslinie stehen unzählige Arbeiter nebeneinander und montieren die Elektronik noch immer nahezu vollständig von Hand.

Diese Art der Produktion in China werde nun roboterisiert, heißt es in der Firmenzeitung "ABB Review". Da in bestehende Abläufe eingegriffen wird, müssen die Roboter in der Lage sein, Seite an Seite mit Menschen zu arbeiten. Damit man die Werkhallen nicht umbauen muss, dürfen die Roboter "nicht mehr Platz beanspruchen als menschliche Kollegen". Laut der International Federation of Robotics geht jeder vierte verkaufte Roboter nach China. 68.000 Einheiten wurden dorthin bereits verkauft. ABB hat seit der Vorstellung des YuMi 2014 insgesamt 300 Stück verkauft. Auch nach Österreich gingen drei Exemplare. (Johanna Ruzicka, 18.10.2016)