Laxenburg – Die Faust des Osman ragt nicht mehr aus den Wellen empor. Das bizarre Felsgebilde, einer geballten menschlichen Hand nicht ganz unähnlich, war die kleinste Insel im einst weitläufigen Urmiasee. Heute umgibt trockener Salzboden die Steinstruktur. Das Wasser ist längst gewichen, eine desolate, lebensfeindliche Landschaft hat seinen Platz eingenommen. Und der See schwindet weiter.

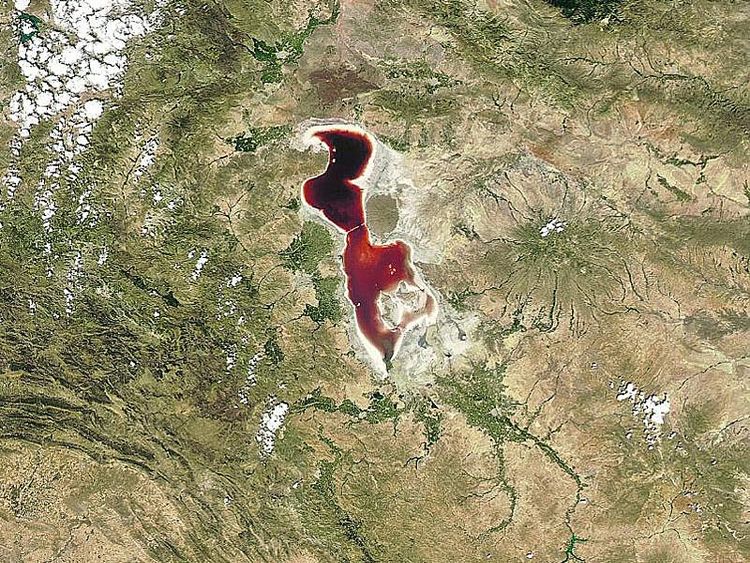

Satellitenbilder zeigen das gesamte Ausmaß der fortschreitenden Katastrophe. Zuflüsse versickern im Nichts, riesige Flächen schimmern in gräulichem Weiß: ein sterbendes Gewässer. Sein Volumen umfasst, je nach Jahreszeit, lediglich zehn bis zwanzig Prozent der ursprünglichen Menge. Nur in den tieferen Teilen des Seebeckens breiten sich noch blaugrüne Wogen aus. Vor wenigen Wochen färbte sich das Restwasser blutrot – kein biblisches Fanal, sondern die Folge einer Mikroalgenblüte.

Bis Mitte der Neunziger schien das Ökosystem noch in Ordnung zu sein. Der Urmiasee im iranischen Nordwesten war damals der zweitgrößte Salzsee auf Erden. Er erstreckte sich über mehr als 6000 Quadratkilometer und lockte viele Touristen an. Fische gab es nicht, dafür wimmelte es in den Fluten vor Salzkrebschen der Art Artemia urmiana. Von diesem Reichtum profitierten zahlreiche hungrige Zugvögel. Zehntausende Flamingos nutzten die Inseln im Urmiasee als Brutplätze. Der Salzgehalt des Wassers betrug in jenen Tagen etwa 160 Gramm pro Liter. Zum Vergleich: In der Adria sind es gut 38 Gramm pro Liter.

Das Salz des Urmiasees ist inzwischen zum Fluch geworden. "Die Konzentrationen steigen, und tausende Tonnen liegen bereits an den trockengefallenen Ufern herum", sagt Pavel Kabat, Direktor des Internationalen Instituts für angewandte Systemanalyse in Laxenburg bei Wien.

Verlassene Dörfer

Wenn starker Wind aufkommt, zieht der weiße Staub übers Land und über die Städte. Diese Salzstürme verursachen zunehmend Gesundheitsprobleme. Vor allem Atemwegserkrankungen nehmen in der Häufigkeit zu. Auch die Landwirtschaft leidet. "An die 50 Dörfer wurden bereits verlassen" sagt Kabat.

Der Wissenschafter befasst sich bereits seit mehreren Jahren mit dem austrocknenden Urmiasee. Zusammen mit Forschern der niederländischen Universität Wageningen analysiert er den Wasserhaushalt des Einzugsgebiets und die Ursachen des Seeschwunds. Letztere sind nämlich noch nicht vollständig geklärt.

Von offizieller iranischer Seite hieß es lange, eine Reihe von Dürren sei schuld, und tatsächlich hat es in den vergangenen Jahrzehnten im Nordwesten des Landes einen Rückgang der Niederschlagsmengen von 9,2 Prozent gegeben. Gleichzeitig stiegen die Temperaturen an – um durchschnittlich 0,8 Grad Celsius (vgl. "Theoretical and Applied Ecology", Bd. 111, S. 285).

Doch es sind noch andere Faktoren im Spiel. In sämtlichen Flüssen des umgebenden Berglands wurden mittlerweile Staudämme errichtet. Sie dienen der Energieerzeugung und stabilen Wasserversorgung der Agrarwirtschaft, unabhängig von Regenperioden und Trockenzeiten.

Der See als kulturelles Erbe

Die landwirtschaftliche Produktion trägt etwa 15 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt der Provinz bei, erklärt Kabat. Dank der stetigen Bewässerung gedeihen in dem eher trockenen Gebiet auch Mais, Sonnenblumen, diverse Gemüsesorten und Apfelbäume. Dennoch sind die Staudämme inzwischen umstritten. Die Zuflüsse des Urmiasees spülten in den Sechzigern jährlich noch zwölf Milliarden Kubikmeter Wasser in das Becken. Heute ist diese Menge auf 2,4 Milliarden Kubikmeter gesunken. Kein Wunder also, dass der Dammbetrieb bereits heftige Proteste ausgelöst hat.

Die lokale Bevölkerung ist multiethnisch und besteht zu großen Teilen aus Azeris und Kurden. Diese Menschen betrachten den See auch als Teil ihres kulturellen Erbes, wie Kabat betont. Sein Verschwinden dürfte die Spannungen in der politisch ohnehin nicht besonders stabilen Region weiter verschärfen.

Die iranische Regierung hat die Gefahr durchaus erkannt. Voriges Jahr wurde ein umfassender Plan zur Rettung des Urmiasees beschlossen – mit einem vorläufigen Finanzierungsvolumen von umgerechnet 4,4 Milliarden Euro. Hauptziel ist die Senkung des Wasserverbrauchs in der Landwirtschaft. Ganze 40 Prozent sollten eingespart werden.

Effizienteres Bewässern

Dafür müsse man einige Flächen stilllegen und vor allem die Bewässerungseffizienz steigern, meint Kabat. Der Einsatz moderner Techniken wie der Tröpfchenbewässerung würde den Verbrauch um das Zwanzigfache sinken lassen. "Der Iran hat die Mittel, um darin zu investieren."

Weitere Ideen sehen das Umleiten von Wasser aus Flüssen wie dem Aras an der Grenze zu Armenien und Aserbaidschan vor. Der Urmiasee könnte vielleicht davon profitieren, sagt Kabat, aber derartige Eingriffe verursachen womöglich neue Probleme in anderen Gebieten.

Die Pläne haben zudem eine große Unbekannte nicht auf der Rechnung: den Klimawandel. Kabat und seine Kollegen haben eine aufwendige Modellanalyse der Wasserbilanz im Einzugsgebiet des Sees durchgeführt. Die Ergebnisse wurden vor kurzem im Fachmagazin "Science of the Total Environment" (Bd. 559, S. 317) veröffentlicht.

Demnach benötige man für den langfristigen Erhalt des Gewässers unter den derzeitigen Klimabedingungen an die 3,7 Milliarden Kubikmeter Wasser jährlich. Stiege der Kohlenstoffdioxidgehalt der Atmosphäre bis Ende des Jahrhunderts auf lediglich 400 ppm (Teile von einer Million) an, dann dürfte sich die natürlich verfügbare Wassermenge um nur zehn Prozent verringern. Der Urmiasee könnte über die vorliegenden Pläne gerettet werden.

Erreicht die Kohlendioxidmenge allerdings 1370 ppm, wie es das Maximalszenario RCP 8,5 des Internationalen Klimarats vorhersagt, sieht es düster aus. Die hitzebedingte Verdünstung würde wahrscheinlich alles zunichtemachen. In diesem Fall bedürfte es drastischerer Maßnahmen, meint Kabat. Denn: "Den See aufzugeben ist keine Option." (Kurt de Swaaf, 28.8.2016)