Wien – Einstieg ins Berufsleben, Familiengründung, Hausbau: War das Leben für junge Erwachsene früher einfacher? Dieser Frage widmet sich DER STANDARD im Rahmen einer Sommerserie. Im ersten Teil geht es um den Arbeitsmarkt und die gängige These, dieser sei heute für junge Menschen unsicherer denn je. Oft ist zu hören, die Jugend der Jetztzeit sei die erste Generation, die sich nicht sicher sein kann, dass sie es einmal besser haben wird als ihre Eltern.

Das war auch der Tenor bei einer vom STANDARD angeregten User-Diskussion. In materieller Hinsicht, so meinten viele, habe es enorme Fortschritte gegeben. Gleichzeitig seien junge Menschen heute mit einer viel höheren Unsicherheit konfrontiert, vor allem was die Berufslaufbahn angeht.

Eingeschränkte Vergleichbarkeit

Ein Blick auf die Statistik zeigt: Generalisierungen sind mit Vorsicht zu genießen. Zwar gab es in den vergangenen Jahrzehnten eindeutige Verschiebungen. Je nach Bildungsabschluss, Geschlecht und Herkunft tun sich einzelne Gruppen am Arbeitsmarkt aber unterschiedlich schwer.

Das Problem beginnt schon bei der Vergleichbarkeit von Generationen. Vom Standard befragte Arbeitsmarktexperten verweisen darauf, dass ein Vergleich aufgrund fehlender Datendetailliertheit in der Vergangenheit schwierig ist. Statistiken zur Verbreitung prekärer Arbeitsverhältnisse nach Altersgruppen gibt es etwa erst seit den 2000er-Jahren.

Weniger Berufstätige

Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass doch auch eindeutige Entwicklungen feststellbar sind. Eine der markantesten ist die zeitliche Verschiebung des Berufseinstiegs. So ist etwa die Erwerbsquote der 15- bis 24-Jährigen aufgrund verlängerter Ausbildungszeiten in den vergangenen 40 Jahren deutlich gesunken. Von zehn Menschen in der Altersgruppe haben heute nur noch sechs Bedarf an einem Arbeitsplatz, fünf finden tatsächlich einen.

Die Jugendarbeitslosigkeit lag 2015 im Jahresdurschnitt bei 9,2 Prozent und damit ähnlich hoch wie die allgemeine Arbeitslosenquote. Zum Vergleich: Vor 30 Jahren lag die gesamtgesellschaftliche Arbeitslosenquote bei rund fünf Prozent, Anfang der 1980er gar bei zwei Prozent.

Späterer Berufseinstieg

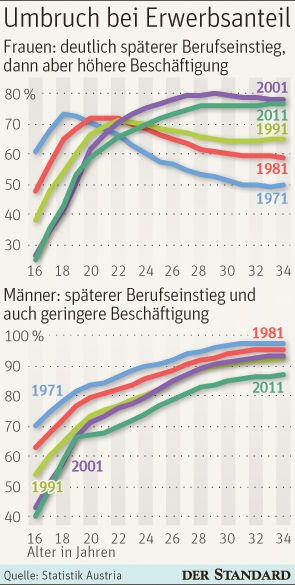

Dass sich eine Generation nicht über einen Kamm scheren lässt, zeigen die veränderten Erwerbsbiografien junger Frauen und Männer (siehe Grafik). Letztere arbeiten durch den im Schnitt längeren Schulbesuch und einen gestiegenen Studierendenanteil immer seltener schon in jungen Jahren. Der Rückgang der Beschäftigtenquote ist aber vergleichsweise moderat.

Die Erwerbsbiografien der Frauen haben sich hingegen dramatisch verändert. Im Jahr 1971 lag die Beschäftigtenquote der 15- bis 24-jährigen Frauen noch bei 62 Prozent. 2011 – damals führte die Statistik Austria zum bisher letzten Mal einen entsprechenden Vergleich durch – lag sie nur mehr bei 50 Prozent.

Der Grund: Viele junge Frauen gingen früher gleich nach dem Pflichtschulabschluss arbeiten. Bis in die 1990er-Jahre wies die Statistik dann bei rund 20-Jährigen einen deutlichen Knick auf – weil Frauen im Schnitt früher Kinder bekamen und sich vielfach allein um die Betreuung kümmerten. Heute dagegen hat sich der Verlauf der Kurve an jene der Männer angenähert. Einerseits, weil Frauen ihr erstes Kind später bekommen, andererseits, weil die Erwerbsbeteiligung der Mütter steigt – wenn auch zu einem hohen Ausmaß in Teilzeit.

Bildung hilft noch immer

Wenn nun also insgesamt mehr Menschen arbeiten als früher, dafür aber erst in fortgeschrittenem Alter: Wie hat sich die Form des Jobeinstiegs verändert? Drei von vier jungen Erwachsenen finden innerhalb eines Jahres nach Abschluss der Ausbildung eine mindestens dreimonatige Stelle. Wer nicht schon zum Zeitpunkt des Abschlusses etwas hat, sucht im Schnitt sieben Monate lang.

Auch hier gibt es dramatische Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen: Für Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft dauert es rund dreimal so lange wie für jene, die sie haben. Personen mit Lehrabschluss warten durchschnittlich zwei Monate auf einen verlässlichen Job, Akademiker ähnlich lang. Für Pflichtschulabsolventen dauert die Suche dagegen im Schnitt zwei Jahre.

Laut dem Soziologen Jörg Flecker von der Uni Wien hat diese Gruppe ein doppeltes Problem: "Erstens gibt es kaum Jobs für Niedrigqualifizierte. Zweitens werden sie für die wenigen Jobs, die es gäbe, von Menschen mit formal höherer Bildung verdrängt." Diese würden die Jobs annehmen, obwohl sie überqualifiziert sind.

Schwindende Stabilität

Der Bildungsdruck ist auch darauf zurückzuführen, dass immer mehr Menschen einen Hochschulabschluss machen. Lag die Akademikerquote 25- bis 34-Jähriger im Jahr 2000 noch bei 14 Prozent, waren es laut OECD 2013 bereits 21 Prozent. Zwar haben Akademiker noch immer das geringste Risiko, arbeitslos zu werden. Ein anderes Thema ist aber die Qualität des Arbeitsangebots. Schlechte Chancen auf ein stabiles Normalarbeitsverhältnis haben heute Personen an beiden Rändern des formalen Bildungssystems: Pflichtschulabsolventen auf der einen Seite, Hochschulabsolventen auf der anderen.

Insgesamt steigen rund drei von vier jungen Menschen mit einem Normalarbeitsverhältnis ins Berufsleben ein. Das bedeutet, sie sind unbefristet und auf Vollzeitbasis tätig sowie umfassend sozialrechtlich abgesichert. Das restliche Viertel ist in Teilzeit, befristet, geringfügig, als Leiharbeiter oder freier Dienstnehmer tätig.

Keine Spur von Generation Praktikum

Die berüchtigte Generation Praktikum gibt es statistisch gesehen nicht. Eine Erhebung der Statistik Austria aus dem Jahr 2009 zeigt: Das Phänomen ist weniger verbreitet, richtet man den Blick nicht bloß auf Akademiker. Nur fünf Prozent aller 15- bis 34-Jährigen absolvierten nach dem Ende ihrer Ausbildung ein Praktikum.

Gefragt nach der Zahl der absolvierten Praktika gaben 70 Prozent an, nur eines gemacht zu haben. Nur etwas mehr als ein Zehntel aller Praktikanten machten drei oder mehr. Praktikumsgesamtdauern von mehr als einem Jahr sind mit elf Prozent eher selten.

Die Gewerkschaft der Privatangestellten kritisiert jedoch seit Jahren, Praktikanten würden oftmals als billige Arbeitskräfte ausgenutzt. Veronika Kronberger, Vorsitzende der "Plattform Generation Praktikum", sagt im Gespräch mit dem STANDARD, das Problem beschränke sich nicht auf das akademische Milieu.

Alles in allem schwieriger

Soziologe Flecker meint hingegen, von prekären Arbeitsverhältnissen seien in erster Linie junge Arbeitnehmer in der Kreativwirtschaft oder im Wissenschaftsbetrieb betroffen. Das betreffe aber längst nicht alle jungen Menschen mit einem Hochschulabschluss. Die gestiegene Akademikerarbeitslosigkeit sei auch auf andere Faktoren zurückzuführen, etwa auf die deutlich geringere Personalaufnahme im öffentlichen Dienst.

Wifo-Ökonomin Christine Mayrhuber bilanziert: "Grundsätzlich ist es in den vergangenen Jahrzehnten schwieriger geworden, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Bei Vergleichen muss aber berücksichtigt werden, dass auch das Wohlstandsniveau dramatisch angestiegen ist. Junge wachsen heute in einem viel besseren Wohlfahrtssystem auf, haben einfacher Zugang zu Bildung, Kinderbetreuung und Gesundheitsleistungen als Gleichaltrige etwa in den 1970ern." Einigen dieser Faktoren wird sich DER STANDARD in weiteren Serienteilen widmen. (Simon Moser, 20.7.2016)