Im Februar 1948 landete der englische Schriftsteller Graham Greene in Wien, wurde von der britischen Besatzung im Hotel Sacher einquartiert und begann, für ein Filmdrehbuch zu recherchieren. Es dauerte eine Weile, bis er sich an die elenden Zustände in dieser Stadt gewöhnt hatte, die den Weltkrieg noch keine drei Jahre hinter sich hatte. Im Oktober war er mit seiner Arbeit so weit fertig, dass die Dreharbeiten beginnen konnten und das Skript als Prosageschichte in Fortsetzungen in englischen und amerikanischen Zeitungen erschien.

Das war zunächst nicht mehr als ein Achtungserfolg für Greene. Erst als der Film The Third Man nach der Premiere in London im September 1949 zu einem weltweiten Hit wurde (und mit ihm das Harry Lime Theme, die Zithermusik von Anton Karas), stieg das Interesse an der Vorlage. Der zum Roman umgearbeitete Text kam 1950 heraus, er wurde ein Best- und Longseller. Auf Deutsch erschien Der dritte Mann 1951 beim Zürcher Artemis-Verlag, ab Anfang der 60er-Jahre bei Zsolnay in Wien. Die deutsche Gesamtauflage beträgt weit über eine Million.

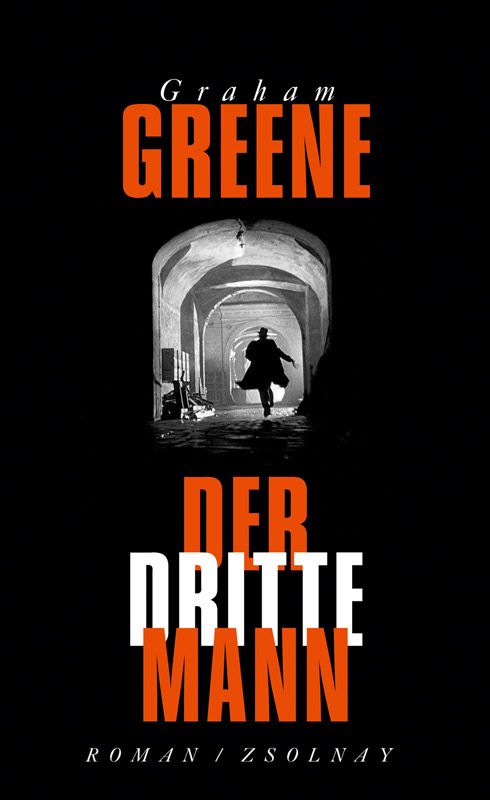

Nach mehr als einem halben Jahrhundert hat die Eindeutschung von Fritz Burger etwas Patina angesetzt. Aus diesem Grund und auch, weil eine Neuausgabe wegen der Rechte an dem Werk Sinn macht, hat Zsolnay eine neue Übersetzung in Auftrag gegeben – eine gute Gelegenheit für einen Vergleich und eine Rückschau auf das Original. Dabei ruft sich in Erinnerung, dass Greenes Text eine ungewöhnliche Vorgeschichte hatte. Der dritte Mann sollte eigentlich nicht gelesen, sondern gesehen werden, so lautet Greenes erster Satz. Er hatte eine Idee gehabt: Ein Mann, ein Freund des Erzählers, ist begraben worden und taucht plötzlich in einer Menschenmenge in London wieder auf. Viel mehr als diese Skizze gab es nicht, als der ungarisch-britische Filmproduzent Alexander Korda ihn bat, ein Drehbuch für den Regisseur Carol Reed zu verfassen.

So begann eine intensive Zusammenarbeit und Freundschaft insbesondere mit dem Regisseur, dem Greene auch das Buch widmete ("... in Erinnerung an die langen Wiener Nächte, die wir im 'Maxim', im 'Casanova' und im 'Oriental' verbrachten"). Nicht nur wurde die Handlung nach Wien verlegt, der Schriftsteller erlebte dort den komplizierten Alltag in der viergeteilten Stadt, er sah die alliierten Militärstreifen und das Riesenrad, er fuhr zum Zentralfriedhof, hörte von einem Penicillinschieberring und lernte schließlich das Kanalsystem kennen, den Untergrund, der zum Höhepunkt des Films wurde. (Die Details der komplizierten Überführung der Geschichte auf die Leinwand, die Probleme mit dem US-Koproduzenten David Selznick, die Schauplätze, die österreichischen Mitspieler – das alles ist nachzulesen in dem leider vergriffenen Buch Der dritte Mann. Auf den Spuren eines Filmklassikers von Brigitte Timmermann mit Fotos von Frederick Baker.)

Greenes Story ist komplex und zugleich schnörkel- und manchmal atemlos und nun auf Deutsch in einer Version vorhanden, die dem zeitgenössischen Erzählen näherkommen soll. Das dürfte gelungen sein. Der Text des Übersetzers Nikolaus Stingl gibt den direkten Stil des Autors wieder, der sich in den Fünfzigern weniger gut eindeutschen ließ. Aus "Martins hatte sich von der Weitläufigkeit dieses gewaltigen schneebedeckten Gräberparks, wo er sich zum letzten Mal mit Harry Lime treffen sollte, keine Vorstellung gemacht" etwa wurde "Martins hatte sich nicht klargemacht, wie groß dieser riesige, zugeschneite Park war, in dem er seine letzte Verabschiedung mit Harry Lime hatte". Das kommt dem Original – "Martins had not realized the size of this huge snowbound park ..." – näher. Das mag damit zu tun haben, dass man heute auch im Deutschen nicht gerne die Verben an das Ende langer Sätze stellt. Außerdem: warum "Gräberpark"?

An einigen Stellen hat Stingl frühere Ungenauigkeiten korrigiert. Was Greene als Toupet bezeichnet hatte, wurde bei Burger zu einer Perücke und jetzt wieder als Toupet auf Kurtz' Kopf zurechtgerückt. Den Wildwestroman-Schreiber Zane Grey titulierte Greene als "author", 1951 wurde er zum Dichter erhoben, jetzt ist er ein Schriftsteller.

In der ersten deutschen Fassung sprechen die Einheimischen, wie auch Hörbiger und Bleibtreu im Film, breites Wienerisch, in der Neufassung allerdings Hochdeutsch – vielleicht weil sie im Original "normales" Englisch reden oder auch wegen der besseren Lesbarkeit in Norddeutschland. Noch etwas: Bei Stingl treffen sich die Protagonisten in einem Lokal namens Alt Wien. Gemeint war aber nicht das Café in der Bäckerstraße, sondern das damals dem trinkfreudigen Greene gut bekannte Old Vienna in der Kärntner Straße 24 (in der Eigenwerbung "die weltbekannte Tages- und Nachtbar"), von ihm auch auf Englisch genannt.

Lässliche Unschärfen, die der Lesbarkeit keinen Abbruch tun. Greene selber hatte übrigens ein Problem, als es um die letzte Einstellung des Films ging. Er wollte – wie auch Selznick – das Happy Ending sehen, das er ins Drehbuch und in den Roman geschrieben hatte: dass sich Anna Schmidt (Alida Valli) nach dem endgültigen Begräbnis Limes, beim Verlassen des Zentralfriedhofs, bei Holly Martins (Joseph Cotten) einhängt. Regisseur Reed setzte sich durch und ließ den Schluss offen, Anna geht an Holly vorbei. Ob der Beginn einer Freundschaft oder nicht, wie heißt es doch ganz am Ende der Geschichte, in der Übersetzung von 1951: "Aber arm sind wir schließlich alle, wenn man ernstlich darüber nachzudenken beginnt." Flotter in der Neuausgabe: "Aber wenn man es recht bedenkt, sind wir eigentlich alle arm dran." (Michael Freund, Album, 21.3.2016)