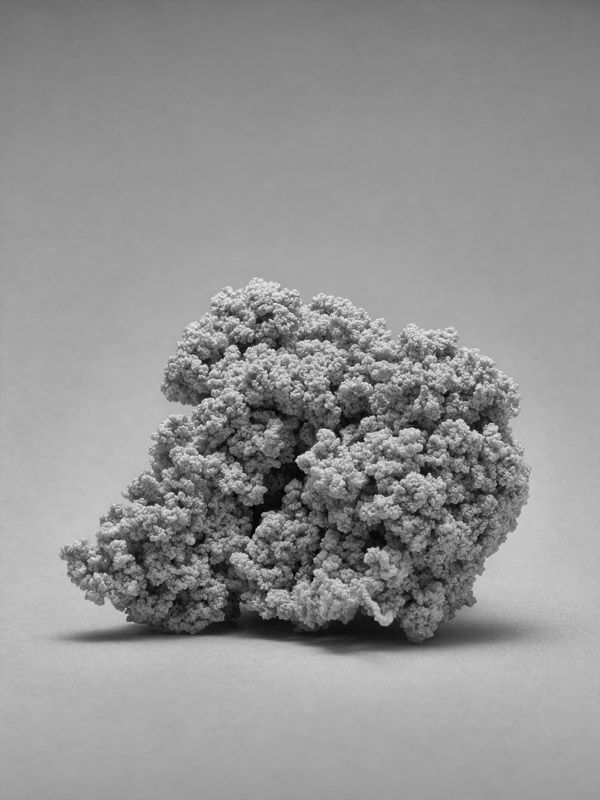

Knoten um Knoten lässt Jens Risch aus einem Seidenfaden eine an Kristalle, Korallen oder Schwämme erinnernde Struktur entstehen.

Innsbruck – "Die Skulpturen waren schon immer im Stein, ich habe sie nur vom unnötigen Stein befreit", sagte der wohl größte unter den Bildhauern, Michelangelo Buonarotti. Aber was, wenn es da nichts zu befreien gilt – zumindest nicht durch Menschenhand? Wenn das, was da ist, schon das größte Meisterwerk ist? Wenn also die Natur, wie es so schön heißt, "am Werk war"?

Giuseppe Penone huldigte dieser formenden Kraft der Elemente: Seine Arbeit Essere fiume (2000) – also "Fluss sein" – besteht aus zwei mehr oder minder zwillingsgleichen Marmorbrocken. Einer der beiden ist ein Findling aus einem Bachbett, der andere stammt aus einem Steinbruch und wurde sorgsam vom Vertreter der Arte povera bearbeitet. Ob nun das Wasser oder Penone das Material formte, ist weder sehend noch tastend mit Sicherheit zu sagen. Das, was die Kunst stets als das "Ungeformte" angesehen hat, wird zum Ideal des Gestalteten: so auch in Julian Charrières Metamorphism, den aus Lavasand und Elektroschrott geschmolzenen Meteoriten einer verglühenden Zivilisation. Die Kategorien von "Natur" und "Kunst" nivellieren sich endgültig.

In der Ausstellung Die Kräfte hinter den Formen in der Galerie im Taxispalais geht es also nicht, das machen Penones Steine trotz ihres im Unspektakulären ruhenden Zaubers nachvollziehbar, um Metaphysik. Oder zumindest nicht in erster Linie, ist doch alles miteinander verschlungen. Daher sorgt Aufwühlung hier zu Bewegtheit dort: "Erde und menschlicher Geist sind in ständiger Erosion, Gedankenströme tragen abstrakte Ufer ab, Regenwellen unterspülen Denkklippen", so Land-Art-Künstler Robert Smithson.

Kunst und Kostbarkeiten

Es geht also um die Gesetze der Materie und die Prozesse der Natur. "Geologie ist die Lehre von den Kräften hinter den Formen", so Künstler Per Kirkeby, von dem man den Titel lieh und dessen skizzenhafte Erinnerungen an eine Grönlandreise man zeigt.

Angesichts der nicht mehr zu verleugnenden Auswirkungen unseres Handelns auf die Umwelt – Stichwort Klimawandel – wird die Kostbarkeit unserer Lebensgrundlage auch immer mehr Thema von Kunstausstellungen: Dem Anthropozän, also dem Vorschlag für eine Epochenbezeichnung, in der der Mensch zum wichtigsten Einflussfaktor auf biologische, geologische und atmosphärische Prozesse geworden ist, widmete sich im Vorjahr etwa die Hauptschau zum Steirischen Herbst, Hall of Half-Life. Und auch Rare Earth in der Tba21 konfrontierte sich über das Vehikel der Seltenen Erden mit den dunklen Dämonen irdischen Rohstoffschöpfens.

Die Innsbrucker Schau präsentiert sich allerdings weniger verstiegen, sondern leicht zugänglich. So ist es Hans Schabus, der mit zwei Videos nicht nur hinter die Kulissen des Ausstellungsdisplays, also zwei Rigipswände, sondern in das vom Menschen ausgeschlachtete Erdinnere führt: Durch den Schacht von Babel, den der Künstler vom Atelier geradewegs in den Wiener Untergrund grub, scheint er in den Stollen, den existenziellen Ort unter Tage des zweiten Films, zu steigen.

Die angesichts des Ernsts der Lage gebotene Tristesse verträgt sich aber mit Poesie: etwa mit den aus Gletschereis gepressten Schallplatten Katie Patersons oder Jens Rischs mithilfe abertausender Knoten in eine Koralle verwandeltem Seidenzwirn. (Anne Katrin Feßler, 9.1.2016)