Wien – Fibonacci, das klingt nach einem italienischen Konfekt, nach einer süßen Kostbarkeit, die man langsam auf der Zunge zergehen lässt. Die Realität ist weniger sinnlich. Fibonacci, mit Vornamen Leonardo, um 1170 in Pisa geboren, war vielmehr der bedeutendste Mathematiker des Mittelalters. Am bekanntesten ist der Rechenmeister für seine Fibonacci-Folge. Die Zahlenreihe funktioniert so: Addiert werden zunächst 1 und 1, danach jeweils die zweite Ziffer mit der Summe, also 1 plus 2, dann 2 plus 3, 3 plus 5, 5 plus 8 und so weiter. Diese manchen womöglich extravagant erscheinende Reihe sollte das Wachstum einer Kaninchenpopulation beschreiben; sie eignet sich aber auch dazu, Pflanzenwachstumsvorgänge zu beschreiben.

Was das Ganze nun mit bildender Kunst zu tun hat? Jorinde Voigt, der die Kunsthalle Krems ihre bisher größte Personale widmet, nutzt diese Wachstumslogik gerne für Ihre Zeichnungen – etwa für die Serie 2 küssen sich (2006). Ein Titel, der allerdings ebenso wie das Wort Zeichnung falsche Fährten legt. Denn weder sind auf den großformatigen Blättern der Künstlerin (geb. 1977 in Frankfurt am Main) küssende Paare zu sehen, noch entspricht das Dargestellte einer unmittelbareren Abbildung von Realität.

Dauer zwischen den Küssen

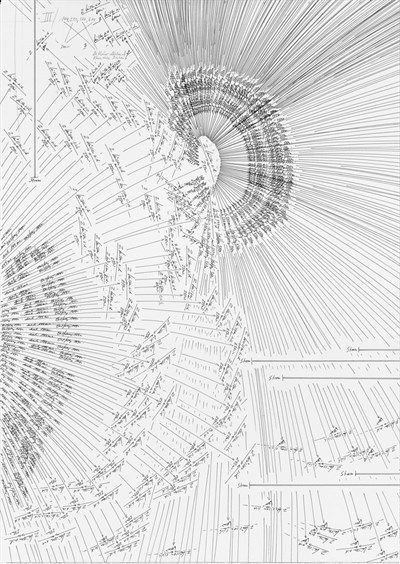

Notationen wie in der Musik sind passendere Umschreibungen ihrer oft Elemente aus Diagrammen – Worte, Pfeile, Achsen von Koordinatensystemen – nutzenden grafischen Aufzeichnungen: Bei 2 küssen sich legt nun also die erwähnte Fibonacci-Folge alternierend die Länge des Kusses und die Zeit bis zum nächsten fest. Ebenso regelt die Reihe, dass die Dauer der Schmuserei die Zahl der neuen Paare definiert.

Die Zeichnungen dieser bizarren Knutschanordnungen sind nicht unbedingt anschaulicher, aber dennoch üben diese explodierenden Strichknäuel, diese ausufernden Pfeilstaccati eine erhebliche ästhetische Faszination aus. Wie die Visualisierung eines Wirbelsturms und seiner Bewegung im Raum wirkt ein anderes Blatt: Konstellation Algorithmus Adlerflug (2007) heißt diese Art von Diagramm, in dem Informationen von 100 Adlern, Himmels- wie Windrichtungen und -stärken gleichzeitig notiert sind.

Mysteriöse Logik

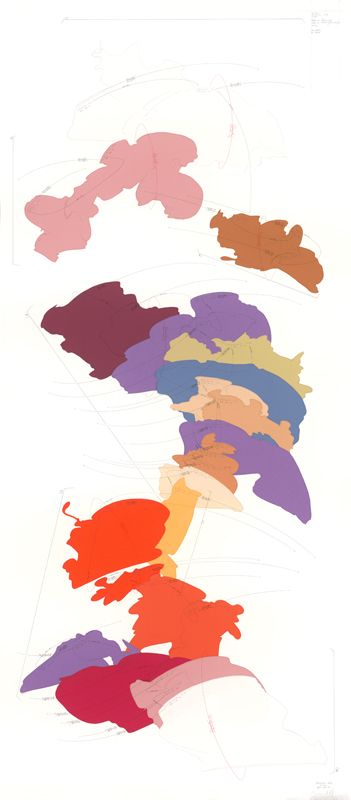

Jorinde Voigts frühe Arbeiten kreisen um Vogelflugbahnen, Popsongs, Temperaturverläufe und Perspektiven. Später bestimmen die Zeichnungen nach einer mysteriösen Logik angeordnete Farbflächen, die ebenso an unregelmäßige Formen der Natur, an Tropfen, Kleckse, Amöben erinnern wie an die seltsam flachen, dekorativen Fabelwesen Mirós. Trotz aller analytischer Annäherung sind es aber Partituren von sehr individuell erlebten Situationen, in denen die Wahl der "Motive" – etwa die Farben des Horizonts oder von Robinie, Birke, Olivenbaum – für Poesie sorgt.

Begonnen hatte Voigt mit Fotografie, aber gerade das, was ein wesentliches Element des Mediums ist – die Perspektive – verneinte sie. Sie beschloss daher, die Dinge, die sie interessieren – etwa das Nebeneinander und die Gleichzeitigkeit von Erlebtem – stattdessen zu notieren: So entwickelte sich dieses experimentelle, an die Konzeptkunst anknüpfende und auch von John Cages grafischen Musiknotationen beeinflusste Zeichnungsprinzip.

Scheitern am Entschlüsseln

Interessant ist, dass das Wissen um die messbaren Parameter uns Bewohner der kognitiven Faktenwelt dazu verleitet, Voigts Zeichnungen nachvollziehen zu wollen. Bei den Versuchen, die Algorithmen zu entschlüsseln, schiebt man das Scheitern durchaus darauf, weder mathematisch begabter Musiker noch musisch begabter Mathematiker zu sein.

Vielleicht ist es dieses Ungewisse, das Enigmatische des nicht auf den letzten Rest Auflösbaren, was diesen sehr individuellen grafischen Denkmodellen (etwa zu philosophischen Essays oder Bach-Sonaten) eine Unruhe und damit gleichzeitig Spannung verleiht. Jedenfalls hüllt es auch die Künstlerin in einen ungreifbaren Nebel.

Ihre höchst ungewöhnlichen und darin wohl auch einzigartigen Papierarbeiten verlangen uns einiges ab: Die Vorstellungskraft, sagt Voigt selbst, sei ihr eigentliches Medium. (Anne Katrin Feßler, 21.12.2015)