Stephen Baxter: "Ultima"

Broschiert, 734 Seiten, € 10,30, Heyne 2015 (Original: "Ultima", 2014)

Da betritt man durch ein von Außerirdischen geschaffenes Portal einen fernen Planeten und wird auf der anderen Seite unverhofft von einem römischen Centurio auf Latein angeschnauzt, über dem ein Luftschiff am Himmel hängt ... ach, es ist mal wieder einer von diesen typischen Tagen im Multiversum des Stephen Baxter.

Don Lawrence lässt grüßen

Mit diesem parallelweltlichen Knalleffekt ließ der britische Star-Autor den ersten Teil seiner aktuellen Space-Opera-Duologie, "Proxima", enden. Und seine ProtagonistInnen dürfen jetzt in der Fortsetzung schauen, was sie daraus machen. Als da zunächst einmal wären: Yuri Eden, Stef Kalinski und die robotische Prozessoreinheit KolE, die von der Pionierwelt Per Ardua durch besagtes Portal – genau genommen Luke genannt – einen unbekannten Planeten erreicht haben, auf dem zu ihrer maßlosen Überraschung das niemals untergegangene römische Imperium eine Kolonie eingerichtet hat.

Die Römer nutzen die auch in Yuris und Stefs Realität entdeckten Kernels – kleine, nicht von Menschen hergestellte Artefakte – als unerschöpfliche Energiequelle und konnten so ein interstellares Kolonialreich aufbauen. Ansonsten hält sich ihre Technologie auf bescheidenem Niveau. Computer und Kunststoffe sind gänzlich unbekannt, stattdessen sieht vieles noch recht bilderbuchrömisch aus. Das Schiff, auf dem Yuri und Stef zur Erde (pardon: Terra) mitgenommen werden, die "Malleus Jesu", präsentiert sich als 400 mal 100 Meter großer Stahlzylinder, der eine komplette römische Kleinstadt enthält. Mit Legionären und Familienangehörigen, mit Haustieren und Feldern, mit Badehäusern, Parks und Sklavenpferchen. (Und mit offenen Feuern an Bord eines Raumschiffs?)

Auch die zweite Hauptfigurengruppe aus Band 1 macht derweil auf Terra selbst ihre Erfahrungen mit dem bunten Technologiestufenmischmasch der neuen Realität. Dort prallten technologische Zeitalter zusammen: eine gepflasterte Straße, auf der Pferdewagen zu einem Bahnhof fuhren, und Flecken aus zernarbtem Beton, auf denen schlanke Nadeln standen, Luft- und Raumschiffe mit Kernel-Antrieb. Kurz: Man kommt sich vor wie in einem von Don Lawrences "Trigan"-Comics.

Willkommen auf Terra

Dieses zweite Hauptfigurengrüppchen setzt sich zusammen aus Yuris Tochter Beth Eden-Jones, der Künstlichen Intelligenz Erdschein und Penny Kalinski, Stefs ... ja, was denn eigentlich? "Zwillingsschwester"? Duplikat? Alter Ego aus einer anderen Realität? Die unerklärliche Kalinski-Doppelung im ersten Band war nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was unsere ProtagonistInnen nun erwartet. Sie hatten sich zusammen mit anderen Flüchtlingen an Bord eines Raumschiffs befunden, als im inneren Sonnensystem der lange befürchtete Krieg zwischen der UN und China ausbrach. Als die Schockwellen, die die Erde zerstört haben dürften, abklangen, fanden sie sich plötzlich in dieser neuen Welt wieder.

Die politisch übrigens durchaus Ähnlichkeiten zur alten aufweist: Auch hier stehen sich der Westen (in Form von Rom) und China (respektive Xin) gegenüber. Dazwischen liegt allerdings noch als Zünglein an der Waage das relativ sympathisch beschriebene Brikanti, eine keltisch-skandinavische Melange, die Baxters englische Heimat widerspiegelt. Der Autor nutzt die Gelegenheit, um jede Menge mythologische Verweise aus dem Norden der Welt einfließen zu lassen, beispielsweise was die Namensgebung anbelangt. So heißt der Weltraum hier Ymirs Schädel – Gratulation, damit hat Baxter mal eben so im Vorbeigehen die größte Hohlbirne der Literaturgeschichte geschaffen!

Die Rätsel werden größer

Während sich die Menschen in Brikanti niederlassen und mit der Zeit in die Rolle von weisen Gelehrten schlüpfen, hegt die undurchsichtige KI Erdschein indes andere, radikalere Pläne. Es schmeckt ihr nicht, dass jemand oder etwas die menschliche Geschichte nach Belieben löschen und durch eine Neuversion ersetzen kann. Und das ist offenbar auch nicht erst einmal geschehen: Im Meer Terras findet man die Reste einer Zivilisation, die es eigentlich nie gegeben haben dürfte – wir werden darin die Kultur aus Baxters "Stonespring"-Trilogie wiedererkennen, nettes Crossover.

Erdschein ist den Menschen im Denken voraus, aber auch sie werden sich bald mit großen Fragen beschäftigen müssen: Warum und in wessen Auftrag legen die Römer auf neubesiedelten Planeten Luken an? Bezieht sich die Legende von Ultima auf den fernsten oder den letzten Stern des Universums? Und dann sind da noch Messungen der kosmischen Hintergrundstrahlung, die darauf hindeuten, dass das Universum schon in ein paar Milliarden Jahren enden dürfte, obwohl ihm doch eigentlich noch Billionen oder gar Trillionen vergönnt sein sollten.

Große Ideen, kleine Menschen

Baxter schreibt Ideen-SF reinsten Wassers. Das ist einerseits immer wieder atemberaubend – andererseits natürlich zwangsläufig nicht die menschlichste Perspektive. Baxter-Figuren haben im Wesentlichen zwei Funktionen: die Wunder des Makrokosmos zu bestaunen und innerhalb ihres Wahrnehmungshorizonts über gesellschaftliche und technologische Möglichkeiten zu philosophieren. Was ihr Innenleben anbelangt, sind sie allesamt BewohnerInnen der zweiten Dimension, aber so kommt man wenigstens nicht in Verlegenheit, sein Herz an sie zu hängen. Das sollte man hier schon gar nicht, da die Duologie als längere Chronik angelegt ist und nicht mit denselben Hauptfiguren endet, mit denen sie begonnen hat. ProtagonistInnen altern, werden krank und sterben – durchaus auch im Off. Einer Hauptfigur keine Sterbeszene zu gönnen, sondern nachträglich kurz ihren Tod zu vermelden, halte ich persönlich allerdings bei allem Baxter-Fantum für ein echtes Unding.

Und apropos Duologie: Genau genommen sind "Ultima" eigentlich zwei Romane, denn genau in der Mitte des Buchs wird auf den Reset-Knopf gedrückt. Was danach kommt, verrate ich nicht, zähle dafür aber noch ein paar Attraktionen aus dem Gesamtband auf: Ein Sabotageakt gegen den höchsten Baum des Sonnensystems, gefolgt von einer Schlacht mit Schwertern und Schilden ... beides auf dem Mars. Zu klein dimensioniert? Na schön, wie wär's mit einem dschungelgefüllten Weltraumhabitat mit der Wohnfläche von Asien ... auch noch zu klein? Na, dann halt ein ganzer Planet mit zu Skulpturen geformten Gebirgen und Triebwerken, um seine Rotation zu ändern. Und wem das noch nicht reicht, für den hält Baxter noch einen "Kessel" bereit, in dem sämtliche Universen des Multiversums wie Blasen aus einer Flüssigkeit aufsteigen (und hoffentlich nicht zu früh platzen). Also größer kriegt's auch ein Stephen Baxter nicht mehr hin!

Frank Hebben: "Der Algorithmus des Meeres"

Gebundene Ausgabe, 128 Seiten, € 12,50, Begedia 2015

In die Hand genommen, angefangen zu lesen und nach 20 Seiten gleich wieder zugeschlagen. Mag ein wenig verschroben klingen, aber hier bin ich genauso vorgegangen, wie ich es mit einer CD mache, bei der ich schon nach zwei Liedern merke, dass sie mir so richtig gefallen wird. Einteilen, länger davon zehren können.

Da bauen sich doch gleich mehrere Nominierungsmöglichkeiten für den nächsten Kurd-Laßwitz-Preis auf! Nachdem 2014 in Sachen deutschsprachige SF eher mau war, sind mir heuer schon ein paar Titel untergekommen, die Kandidaten wären – mit Frank Hebben als klarer Nummer 1. Allerdings werde ich mich wohl erst erkundigen müssen, ob "Der Algorithmus des Meeres" unter Lang- oder Kurzformat fiele: Es ist zwar als eigener Band erschienen, allerdings hat es von der Seitenzahl her kaum Novellenlänge und zudem ein Layout, das einem Gedichtband entspricht. Und apropos Optik: Die retro-surrealistischen Cover von Thomas Franke, der den Laßwitz-Preis 2012 gewonnen hat, sind mir immer wieder ein Fest.

Im Herbst der Zivilisation

Schauplatz des Geschehens ist ein kleines Hotel an der Küste – was an und für sich schon ein Sinnbild der Melancholie wäre. Hier jedoch umso mehr, da die Einrichtung angejahrt und salzzerfressen ist und die verbliebene Infrastruktur nur noch mit Mühe zusammengehalten wird.

Meerwassergewächshaus – mit geodätischer Kuppel: Kristall, Salz an den Scheiben, vom Rondell eingefasst, dessen Rundgang verrostet; löchrige Bodenbleche. Die Pflanzen hinter Glas, Schnörkel aus Blättern und Stängeln. Luvwärts liegt der Eingang, dort steckt Karton in den Fenstern, fingerdicke, poröse Waben, die faulen, weil sie von Sole durchtränkt sind; an Tagen, wenn heiße Luft nach innen bläst und die Nässe verdunstet, das Klima abkühlt, sich Tropfen an den Scheiben bilden, nachts und in Sammelbecken fallen: Trinkwasser!

Eine kleine Gemeinschaft namentlich Genannter (nebst einer Reihe von StatistInnen) führt in diesem Hotel ein Leben zwischen Recyceln, Reparieren und Improvisieren. Auf den Zimmern wird in erdegefüllten Wäschekörben Gemüse gezüchtet, auf dem ehemaligen Tennisplatz Getreide angebaut (ein ähnlich schönes Bild des Niedergangs wie die Keller abgetragener Häuser, die im Dschungel von Paolo Bacigalupis "Versunkene Städte" zu Fischteichen geworden sind). Die Gebäude in der Umgebung stehen leer, vor der Küste ist ein Öltanker havariert, Fässer und tote Quallen werden an den Strand gespült: Es reiht sich ein endzeitliches Bild ans nächste – und doch ist die Stimmung insgesamt keineswegs depressiv, sondern in eigentümlicher Weise ... heimelig.

Zur Handlung

Was den offenkundigen Niedergang ausgelöst hat, wird nicht gesagt – soferne es den ProtagonistInnen überhaupt bekannt ist, denn das Hotel scheint vom Rest der Welt abgeschnitten. Die alte Lina erzählt von den Zeiten, als alles noch funktionierte. Maro und Kassandra, die beiden jungen Hauptfiguren, kennen es gar nicht mehr anders.

Das postapokalyptische Idyll wird gestört, als im Hotel wie aus dem Nichts ein neuer Gast auftaucht: Sal, der sich selbst mysteriös als "das Salz" bezeichnen wird. Und als würde er dies wörtlich interpretieren, würzt er das Geschehen. Er löst nicht nur Spannungen in der zaghaften Beziehung zwischen Maro und Kassandra aus, sondern bringt durch sein eigentümliches Verhalten auch sonst die Dinge ins Rollen.

Dies führt letztlich dazu, dass Maro mit einem zusammengeflickten Fahrrad auf den alten Weg geschickt wird, die einzige Verbindung zum Hinterland. Das wird zu einer ziemlichen Überraschung führen – mehr darf dazu an dieser Stelle allerdings nicht gesagt werden, wenn nicht gespoilert werden soll. Aus demselben Grund kann ich hier leider auch nicht aus dem reflektierten (und im Verhältnis zur Länge der Erzählung sehr ausführlichen) Nachwort der Autorin Karla Schmidt zitieren. Bloß nicht vorab lesen!

Kann man gar nicht genug empfehlen

Frank Hebben ist ein Meister der Sprache. Bereits in den poetischen Miniaturen von "Das Lied der Grammophonbäume" hatte er gezeigt, wie er mit wenigen Worten dichte atmosphärische Wirkung erzielen kann. Das ist hier noch einmal gesteigert und die Reduktion auf ein noch höheres Maß als in Cormac McCarthys "Die Straße" gebracht. – So unterschiedlich können sprachliche Herangehensweisen sein: Dietmar Dath erzeugt Präzision, indem er Sätze wie wissenschaftliche Theoreme schreibt, die jede Unschärfe durch die Komplexität der Konstruktion unbarmherzig ausmerzen. Hebben erreicht dieselbe Präzision durch Reduktion auf das absolut notwendige Minimum. Hier ist auch wirklich nicht ein einziges Wort zuviel! Und so ganz nebenbei wäre "Der Algorithmus des Meeres" auch ganz wunderbar verfilmbar.

Kurz gesagt: Ich bin – wieder einmal – schwer beeindruckt.

Zachary Jernigan: "Shower of Stones"

Gebundene Ausgabe, 256 Seiten, Night Shade Books 2015

"Hello, corpses." Das ist doch mal der richtige Oneliner, mit dem man einem schwerbewaffneten und zahlenmäßig überlegenen Feind allein gegenübertritt. Und er kommt nicht mal aus dem Mund derjenigen Figur in Zachary Jernigans Roman "Shower of Stones", die wie Hellboy aussieht, sondern von einem ganz normalen Menschen. Na, so einigermaßen normal zumindest, aber alles der Reihe nach.

Welt der Wunder

Mit "No Return" hat Jungautor Zachary Jernigan aus den USA vor zwei Jahren ein ungewöhnlich kraftvolles Romandebüt in der Fantasy hingelegt und eine Welt entworfen, die an die fantastischen "New Gods"-Comics von Jack Kirby erinnert: Mit Magiern, die sich mit Zaubersprüchen und sigillenüberzogenen Lederanzügen in den Weltraum katapultieren, und einem Gott, der im Orbit mit Himmelskörpern herumspielt und dennoch nur allzu menschliche Seiten aufweist (was keineswegs rein positiv gemeint ist).

Es ist eine Welt an der Grenze von Science Fiction und Fantasy. So beruht die gesamte Zivilisation des Planeten Jeroun – ganz wie die unsere – auf der Nutzung einer fossilen und langsam zur Neige gehenden Ressource. Nicht Öl allerdings, sondern die versteinerten Überreste der elders: titanischer Intelligenzwesen, die vor den Menschen auf Jeroun gelebt und Bauwerke in der Dimension von Gebirgen hinterlassen haben. Plus wie gesagt ihre Körper, aus denen die Menschen Substanzen für jeden erdenklichen Zweck gewinnen, von der Lebensverlängerung bis zum Antrieb thaumaturgischer Motoren.

Und weil diese Fantasy-Welt so sehr in die SF lappt, argwöhnt man auch entsprechende Ursprünge. Gemäß ihrem Schöpfungsmythos soll die menschliche Spezies einst aus metallenen Eiern geschlüpft sein. Zieht man jahrtausendelange mythologische Verbrämung einmal ab, könnten dann damit etwa Raumschiffe gemeint gewesen sein?

Es wird silmarillig

In der Fortsetzung von "No Return" weitet Jernigan die zeitliche Perspektive erheblich aus. Zum einen ist der Roman in einen Rahmen von Prolog und Epilog eingebettet, in denen einige Personen in einer fernen Zukunft aufeinandertreffen, die offenbar schon ungezählte Male wiedergeboren wurden – und ihr erstes Leben fand auf Jeroun statt. Sie scheinen zur Hälfte konkrete Menschen, zur Hälfte personifizierte Erzählmotive zu sein, die in der menschlichen Geschichte immer wieder als Archetypen auftauchen. Um wen genau es sich dabei handelt, wird man erst am Ende verstehen.

Der eigentliche Roman beginnt "Silmarillion"-mäßig und mit einem großen Sprung zurück: Einige zehntausend Jahre vor den Geschehnissen von "No Return" ist es Adrash, dem Gott von Jeroun, zum ersten Mal langweilig geworden. So erschafft er sich einige Halbgötter als Kinder – allen voran den kämpferischen Shavrim Thrall Coranid (dessen Optik an Hellboy denken lässt). Das Wort Kinder sollte man allerdings nicht überbewerten: "Vater", "Sohn" und dessen später hinzukommende "Geschwister" leben in einer inzestuösen Beziehung, wie es bei Göttern und Targaryens halt so Brauch ist.

Bald aber gibt es Knatsch, denn Adrash ist ein launischer Gott, der einige Anzeichen einer bipolaren Störung aufweist (the madness of divinity, wie es hier heißt). Dass er nach Lust und Laune die Zivilisationen der Menschheit aufbaut, manipuliert und wieder zerstört, stößt Shavrim sauer auf, und so kommt es schließlich zu einer epischen Schlacht zwischen dem Schöpfer und seinen fünf Kindern. Nur Adrash selbst und, im Verborgenen, Shavrim werden diese überleben. Und damit springen wir zurück zur Gegenwartsebene.

Die Fantastischen Vier

Hier sind die drei Hauptfiguren des ersten Bands mittlerweile zu einer durch Liebe oder Freundschaft eng verbundenen Gemeinschaft geworden: der Martial-Arts-Könner Vedas Tezul, die Kriegerin "Churls" Casta Jon und der metallene Android Berun. Zur Hauptfigur ist nun auch Fyra aufgerückt, Churls' tote Tochter, die sich von einem melancholisch herumwabernden Gespenst zu einer beeindruckend mächtig gewordenen Akteurin weiterentwickelt hat.

Alle vier müssen sich erst mal aus dem Chaos retten, das Vedas anrichtete, als er öffentlich zur Rebellion gegen Adrash aufrief. Dabei werden sie von Shavrim aufgelesen, der sich anschließend mit ihnen auf die finale Schlacht gegen Adrash vorbereitet: So schnell lässt sich die eigentliche Handlung zusammenfassen. Aber natürlich enthält der Roman viel mehr.

Die wichtigsten Motive

Das Hadern mit Gott beziehungsweise dem Glauben ist eines der Leitmotive der Jeroun-Romane. Wir finden es schon bei Shavrim wieder, der die Gedanken seines Vaters/Liebhabers/Gottes weniger und weniger ergründen konnte und sich deshalb gegen ihn erhob. Den ProtagonistInnen von "Shower of Stones" wird viel Zeit für Nachdenklichkeit gegeben, und Berun wird die vielleicht zentrale Frage des Romans aufwerfen: Nämlich ob jede Welt da oben am Himmel einen Gott habe, von dem sie sich befreien muss, um erwachsen werden zu können.

Um Selbstbehauptung ging es bereits im ersten Band, und das setzt sich nun in neuer Form fort, nicht nur im Kampf gegen Adrash. So versuchen sich etwa Shavrims tote Halbgöttergeschwister der Körper von Vedas und Churls zu bemächtigen, um Shavrim zu unterstützen. Da wollen die Menschen allerdings auch noch ein Wörtchen mitreden. Und für Berun hat Selbstbestimmung eine ganz eigene Bedeutung: Er ist ja letztlich ein magisches Gerät, sein Schöpfer ein Mensch, der ihn kontrollieren kann, wenn Berun keinen Weg findet, sich zu wehren.

Haut, Fleisch und Blut

Und ganz charakteristisch für die Jeroun-Romane ist auch ihre extreme Körperlichkeit. Was nicht nur Sex und Kampf bedeuten muss wie im ersten Band, sondern in vielfältigster Form in der Erzählung auftaucht: Von den letztlich leichenfledderischen Grundlagen der jerounschen Zivilisation bis zur Beschreibung Shavrims als zuckendes Muskelbündel oder eines abgestürzten Magiers, der beim Wiedereintritt in die Atmosphäre so aufglüht, dass man beim Lesen Brandgeruch in der Nase spürt. Nicht zu vergessen auch Vedas' hautenger Kampfanzug, der ihn wie eine Manifestation seiner lebenslang antrainierten Abschottung umhüllt – jedes Stückchen Haut, das er für Churls freigibt, wird damit auch zu einer Entblößung seiner Seele.

Oder nehmen wir diese Beschreibung eines Drachenritts: (...) the exhilarating drop of her gut as the wyrm rose in mammoth surges, its wings snapping like ship sails – the spaceless, agreeably nauseating moment of freefall during each upthrust – the wind warm but cutting over her scalp, in her eyes, pushing her first one way in the saddle and then the other, now and then slamming into her as though trying to toss her out into space – and over it all, the sound of breathing, titanic and utterly inhuman. No shift from inhalation to exhalation, just one long sustained howl of air sucked into the creature's cavernous lungs, a roar that filled every open space in Churls's body, forcing the awareness of her own fragility.

Bitte mehr!

Zachary Jernigans Spielart von Fantasy ist ebenso kraftvoll wie poetisch, voller neuer Ideen und Bilder. Da Körperlichkeit und (Selbst-)Reflexion ja keineswegs ein Widerspruch sein müssen, wird hier auch sehr viel nach innen geschaut. So viel, dass das Tempo deutlich geringer ist als im ersten Band. Die längste Zeit dachte ich daher, dass "Shower of Stones" ein eindeutiges "Middle-Book" sei – bis zu meiner großen Überraschung die Handlung dann tatsächlich doch schon zu einem Abschluss gebracht wurde. Keine Trilogie??? Im Prinzip nichts dagegen zu sagen – aber weitere Jeroun-Romane dürfen Sie schon noch gerne schreiben, Mister Jernigan!

Stephen Baxter & Terry Pratchett: "Der Lange Mars"

Klappenbroschur, 445 Seiten, € 18,50, Manhattan 2015 (Original: "The Long Mars", 2014)

Joshua Valienté, der Silvester 2045 mit nichts Stärkerem als einem kleinen Teil seines wertvollen Kaffeevorrats begangen hatte, erwachte mit Kopfschmerzen. Dann brüllte er in den leeren Himmel hinauf: "Und was jetzt?"

Die Ausgangslage

In der Tat, was jetzt? Was wird nun aus der "Long Earth"-Reihe, nachdem sie durch den Tod von Terry Pratchett zur Halbwaise geworden ist? Und selbst ohne diese Tragödie hätte sich die Frage gestellt, wie es weitergehen soll, nachdem in den ersten beiden Teilen "Die Lange Erde" und "Der Lange Krieg" schon ziemlich viel Pulver verschossen worden ist. Um eine Antwort drückt sich "Der Lange Mars" vorerst noch herum.

Der Vorgängerband endete wie schon Band 1 wortwörtlich mit einem Knalleffekt. Heißt in diesem Fall: mit dem Ausbruch des Supervulkans von Yellowstone auf unserer Version der Erde, der Datumerde. Seitdem sind fünf Jahre vergangen, allerdings gibt es zu Beginn des Romans noch einige Rückblenden auf Rettungseinsätze während der Eruption. Wäre ja auch eine dramaturgische Vergeudung gewesen, die größte globale Katastrophe der Menschheitsgeschichte zur Gänze im Off zu belassen. Aber wie gesagt: Nun ist sie vorbei, die Menschheit ist zum größten Teil auf Nachbarerden in der unendlichen(?) Weltenreihe gewechselt und so langsam beginnt sich ein neuer Alltag zu etablieren.

Drei Expeditionen

Weiter geht's mit dem bereits bekannten Personal aus den Vorgängerbänden. Zum Beispiel mit Kapitänin Maggie Kauffman, die mit zwei Luftschiffen – jedes davon größer als die "Hindenburg" – 200 Millionen Welten weit westwärts reisen soll. Ein Prestigeprojekt, weil es eine chinesische Expedition, die Richtung Osten zog, deutlich in den Schatten stellen wird – einen anderen Sinn hat die Mission eigentlich nicht. Man hofft allerdings, so nebenbei auf Spuren einer früheren Expedition zu stoßen, die verloren ging.

Zur zweiten und titelgebenden Mission ruft der längst totgeglaubte Willis Linsay auf, der einst den Bauplan des Geräts veröffentlicht hatte, mit dem jeder Mensch nach Belieben zwischen den Parallelwelten der Langen Erde herumspringen kann. Linsay will erforschen, ob auch der Mars Teil einer Weltenkette ist, und meldet sich bei seiner Tochter Sally, einer der Hauptfiguren der Reihe. Engagiert wird auch der pensionierte Astronaut Frank Wood, der nie ins All fliegen konnte, weil sämtliche Weltraumprogramme nach dem Wechseltag eingestellt wurden. Aber nun gibt es ja neue Möglichkeiten: Über zwei Millionen Welten weit westwärts klafft eine Lücke, weil die Erde in dieser Version der Geschichte zerstört wurde. Hier kann man also "zu Fuß" ins Vakuum wechseln. Von einer flugs in der Lücke angelegten Weltraumstation (von der ich gern Näheres gelesen hätte) brechen die drei nun also zum Mars auf.

Und dann ist da noch die zweite Hauptfigur der Serie, Joshua Valienté. Er begibt sich auf Bitte der Künstlichen Intelligenz Lobsang hin auf die Spur der Next, also der hyperintelligenten Kinder, die in den vergangenen Jahrzehnten geboren wurden, die sich inzwischen als neue Homo-superior-Spezies begreifen und die im besten Fall wie unsympathische Klugscheißer rüberkommen – im schlimmsten wie kleine Hitlers. Dieser Plot wird sich allerdings erst im letzten Drittel des Romans stärker entfalten, bis dahin wird in erster Linie gereist.

Im Schnellvorlauf durch die Lange Erde

Dann verschwammen die Welten ineinander. Sie erreichten einen bestimmten kritischen Punkt, an dem die Wechselrate so schnell war, dass das Auge nicht mehr folgen konnte, als wären die Welten – jede von ihnen eine komplette Erde! – nicht mehr als kurze Wiederholungen eines digitalen Bildes. Gemäß dem Sequel-Gesetz gibt es hier mehr vom Selben, aber in gesteigerter Form. Je weiter außen die Erden liegen, desto exotischer werden sie. Die Luftschiffexpedition stößt auf landlebende Quallen, Krebstiere, die Ackerbau betreiben, Schwefelsäure-Ökosysteme, eine Welt mit zwei verschiedenen Lebensstammbäumen und eine, in der die Erde nur der Mond eines Riesenplaneten ist.

Ähnlich sieht es bei der Marsexpedition aus. Der Rote Planet verhält sich allerdings gewissermaßen komplementär zur Erde. Belebte Versionen findet man hier nur vereinzelt – stets dann, wenn sich in einer Version etwas sehr Ungewöhnliches ereignet hat, das den jeweiligen Mars für einige Zeit mit flüssigem Wasser und Atmosphäre ausgestattet hat. Verstreut zwischen sehr vielen toten Versionen finden die Linsays hier immer wieder Marse, auf denen krustentierartige Intelligenzformen und "Dune"-mäßige Sandriesen leben. Jede Menge versteckte Anspielungen auf 100 Jahre marsianische SF-Literatur gibt's als Zugabe oben drauf.

Ein Platz für Menschen?

Als Motto könnte über "Der Lange Mars" in dicken Lettern das Wort MÖGLICHKEITEN stehen: geologische, evolutionäre, technologische und gesellschaftliche. Mehrfach philosophieren die ProtagonistInnen beispielsweise, ob Kriege eine unvermeidliche Begleiterscheinung intelligenten Lebens sind. All die verschiedenen Möglichkeiten, die uns hier in Form einer Bildungsreise präsentiert werden ... das ist ein typisches Baxter-Thema. Und in der Tat fühlt sich "Der Lange Mars" für mich viel eher wie ein Baxter- als wie ein Baxter&Pratchett-Roman an.

Und wo ist Pratchetts Einfluss geblieben? Da hätten wir ein Kurzkapitel, in dem sich ein launiger Akademiker im Radio über seinen Interviewpartner lustig macht: "Sie sehen mich an wie ein Affe, dem man eine Banane mit Reißverschluss in die Hand gedrückt hat." In dem Satz allein steckt mehr Lebendigkeit als in so manchem ganzen Kapitel. Leider sind solche Anfälle von Pratchett'schem Humor, von denen es in den ersten Bänden noch viele gab, kaum noch zu finden. Bezeichnend, dass besagtes Kapitel mit der restlichen Handlung praktisch nichts zu tun hat und eher so wirkt, als wäre hier ein hübsches Fundstück aus Pratchetts Vermächtnis eingebaut worden.

Dass die "Long Earth"-Reihe notgedrungen immer stärker in die Hände Stephen Baxters übergeben werden musste, blieb natürlich nicht ohne Folgen. Zum Guten – wenn Baxter seine Hard-SF-Stärken ausspielen kann – wie zum Schlechten. "Menscheln" war noch nie Baxters Stärke; siehe beispielsweise das recht flach beschriebene Wiedersehen Sallys mit ihrem verschollenen Vater: eigentlich ein hochemotionales Ereignis, das aber dramaturgisch leider versemmelt wurde.

Immer weiter! Immer weiter!

"Der Lange Mars" funkelt etwas weniger als seine Vorgänger. Man kann sich den Roman ungefähr wie die dritte Woche InterRail vorstellen: Immer noch unterwegs, nur das Gefühl für die Richtung geht allmählich verloren und erste Abnutzungserscheinungen werden spürbar. Nüchtern betrachtet hat man es hier mit drei Missionen zu tun, von denen eine keinen wirklichen Sinn hat (Erde), der der zweiten lange offen bleibt (Mars), während der dritten nur wenig Erzählraum gewidmet wird (Homo superior).

Soll nicht heißen, dass man unterwegs nicht weiterhin reichlich Attraktionen sichten würde, der Seitenverschlingfaktor bei der Lektüre ist immer noch hoch. Ich tu mich nur ein wenig schwer damit, "Der Lange Mars" als Roman zu betrachten. Eher wirkt er wie ein Abschnitt aus einer Mega-Erzählung. Deren Fortbestand ist allerdings gesichert: Teil 4, "The Long Utopia", ist im Original bereits erschienen. Und 2016 wird Baxter die seinerzeit auf fünf Bände konzipierte Reihe mit "The Long Cosmos" tatsächlich abschließen.

Terry Pratchett: "Mrs Bradshaws höchst nützliches Handbuch für alle Strecken der Hygienischen Eisenbahn Ankh-Morpork und Sto-Ebene"

Gebundene Ausgabe, 144 Seiten, € 13,40, Manhattan 2015 (Original: "Mrs Bradshaw's Handbook", 2014)

Seien wir ehrlich: "Toller Dampf voraus", Terry Pratchetts letzter Scheibenweltroman "für Erwachsene" (ein Buch mit Tiffany Weh folgte ja noch – wird in der nächsten Rundschau kommen), war nicht das Gelbe vom Ei. Eigentlich nicht einmal das Weiße. Umso schöner, dass er einen so – man kann es nicht anders nennen – zauberhaften Ableger wie diesen geboren hat.

In "Toller Dampf voraus" begegneten wir kurz einer reizenden älteren Dame, der frisch verwitweten Georgina Bradshaw, die gerade ihr Faible für Reisen mit der neuerfundenen Eisenbahn entdeckt hatte ("schließlich kann man nicht bis in alle Ewigkeit trauern"). Aber sie wollte nicht einfach nur herumfahren, sondern auch ihre Eindrücke in einem Buch festhalten. Reiseliteratur hat in England eine lange, ehrwürdige Tradition, und wir wollen nicht vergessen, dass auch Terry Pratchett selbst dieser Sparte einige höchst vergnügliche Texte beigesteuert hat. Mrs Bradshaws Werk liegt nun vor – erneut hat sich damit nach Miss Felicity Beedles "The World of Poo" ein Objekt der Scheibenwelt auf der unseren materialisiert.

Mit offenen Augen und offenem Herzen gereist

Zum Glück haben wir es nicht mit jener Art von Reiseliteratur zu tun, die mit ach so intelligent-ironischen Bemerkungen über die Eigenarten der bereisten Länder und Leute in erster Linie die eigene Borniertheit zum Ausdruck bringt. Nein, Mrs Bradshaw erweist sich als offen, stets positiv (außer wenn die sanitären Standards einer Unterkunft wirklich zu wünschen übrig lassen) und sehr auf Vermittlung von hilfreichen Fakten bedacht. Das beginnt mit einem einleitenden Kapitel, wie man sich auf eine Zugreise vorbereitet, und reicht bis zur akribischen Auflistung von Hotellerie, Gastronomie und sonstiger Infrastruktur an sämtlichen im Buch genannten Reisezielen; Angaben von Markt- und Feiertagen inklusive.

Die von Mrs Bradshaw bereisten und beschriebenen Strecken führen ins Paris-ähnliche Quirm, über die riesigen Kohlanbaugebiete der Sto-Ebene ("Die endlosen Kohlfelder erstrecken sich in alle Richtungen mit einer Gleichförmigkeit, die beruhigend wirken könnte – wäre da nicht dieser überwältigende Kohlgeruch."), nach Zemphis, durchs Kreideland und bis nach Lancre; weiter ist das Schienennetz der Hygienischen Eisenbahn noch nicht vorgedrungen. All das sehen wir durch die wohlwollenden Augen einer Dame, die Pole-Dancing in bezaubernd unschuldiger Weise interpretiert, sich dafür aber an Details der Eisenbahnausstattung erfreuen kann: "Vermutlich ist Frau Königs guter Geschmack für die hübschen Vorhänge verantwortlich. Sie passen zum Stoff der Sitzbezüge, der ein apartes Kohlkopfmuster variiert."

Aber nicht nur Schlösser, Trollbrücken und die 1.000 Dinge, die man mit Kohl machen kann (und die Kohl mit einem macht), zählen zu den Sehenswürdigkeiten. Unter anderem begegnen wir hier auch einer Scheibenweltversion von Tracey Emins berühmter Installation "My Bed" oder dem hier: "In der Bahnhofshalle erinnert eine Plakette auf einem zerbeulten Amboss an Jobst und Schmelztiegel Wessling, die einheimische Pioniere der Dampfkraft waren – wenn auch nur für einen kurzen, abrupt endenden Tag." Es wimmelt in "Mrs Bradshaws Handbuch" nur so vor Sickerwitzen und versteckten Pointen, und der schmale Band hat mich viel, viel öfter zum Lachen gebracht als der vergleichsweise leblose Roman, dem er entsprungen ist.

Liebe zum Detail

Dass das Buch streng die Form eines Reiseführers wahrt und nicht auf Biegen oder Brechen in jeder Herbergsbewertung eine Pointe unterbringen will, hat ihm gutgetan. Humoristisches Potenzial ergibt sich ohnehin von selbst – etwa aus dem Umstand, dass auf der Scheibenwelt jede Infrastruktur die Benutzung durch verschiedene Spezies berücksichtigen muss ("Allen Reisenden der ersten Klasse stehen exklusive Luxustoiletten zur Verfügung. Erkundigen Sie sich nach dem Mahagonisitz mit Trittleiter und kleinerer Brille für Zwerge."). Oder schlicht und einfach daraus, dass Züge noch eine brandneue Erfindung sind und im Eisenbahngesetz daher auch vermeintliche Selbstverständlichkeiten ausdrücklich festgehalten werden mussten – zum Beispiel, dass in Tunnels weder Pilze gezüchtet noch Bergbau betrieben werden darf.

Und das ist erst die rein textliche Seite des Handbuchs. Der liebevoll gemachte Band enthält auch jede Menge Illustrationen aus dem neuerblühenden Wirtschaftsleben von Ankh-Morporks näherer und weiterer Nachbarschaft. Dazu kommen Bilddokumente wie Fahrkarten, Werbeannoncen ("Ratte-to-go aus der Feinkostbude"), Merkblätter und Karten. Man beachte, dass es auf der Karte der Sto-Ebene ein eigenes Symbol für Kohlanbauregionen gibt – schon wieder so ein unaufdringlicher und darum umso gelungenerer Gag.

Kurz: Hier steckt viel, viel Liebe drin. Das ist, obwohl es ja keine Handlung im eigentlichen Sinne gibt, so mitreißend, dass man am liebsten selbst in die nächste Hygienische Eisenbahn steigen möchte, um in Oberfilzwiesen beim großen jährlichen Schweinerollen dabeizusein oder in Kohlfurt ein ausgelassenes Wochenende voller Kurzweil und geselligem Häkeln zu verbringen. Ein kleines Buch mit großem Charme.

Victor Gischler: "Gestapo Mars"

Broschiert, 304 Seiten, Titan Books 2015

Carter Sloan is a bioengineered agent in the far future, abandoned in deep freeze until the Nazi government awakened him and gave him a last assignment which will require him to fight and screw his way across the galaxy. – Wozu sich überhaupt noch die Mühe einer Rezension machen, wenn ein Buch mit einem Klappentext wie diesem(!) und einem Cover wie diesem(!!!) daherkommt. Also wer danach nicht zugreift, der ist ein Zoë-Jenny-Leser.

Nicht dass das jetzt als komplette Überraschung daherkäme: Vor Jahren war US-Autor Victor Gischler schon mal mit dem gleichermaßen knallig betitelten "Die Go-Go-Girls der Apokalypse" in der Rundschau vertreten, seiner bis heute gültigen Blaupause, was die Verknüpfung von Humor, trashiger Action, Genre-Satire und Exploitation anbelangt. Seitdem hat Gischler einige Romane veröffentlicht, war vor allem aber im Comic-Bereich tätig. Unter anderem schrieb er Geschichten für einige Marvel-Charaktere wie Deadpool oder den Punisher oder ließ den Hulk gegen Graf Dracula antreten. Subtil wie Conans Streitaxt, der Mann.

Der Plot

Apropos subtil: Gleich im ersten Satz kotzt Ich-Erzähler Carter Sloan demjenigen, der ihn gerade aus dem Kälteschlaf geholt hat, auf die Schuhe. Zu Carters Grimm sind nicht wie zwischen früheren Missionen nur ein paar Jahre vergangen, sondern satte zweieinhalb Jahrhunderte. Wie in Woody Allens "Der Schläfer" hat er sich also erst einmal in den neuen Umständen zurechtzufinden. Moden und gesundheitspolitische Prämissen (man raucht wieder) haben sich zwar geändert – eine Konstante ist allerdings geblieben: Es ist immer noch das Dritte Reich an der Macht. Mehr dazu später.

Im Vergleich zum Augmentierungsgrad eines aktuellen Reichsdurchschnittsbürgers ist der gentechnisch aufgemotzte Carter zwar längst ein veraltetes Modell. Aber genau das macht ihn für seine neue Mission so wertvoll: Er soll einen fundamentalistischen Kult auf einem anderen Planeten infiltrieren, der was gegen Technologie im Körper hat. In dessen Händen befindet sich nämlich die Tochter eines ehemaligen Gestapo-Prominenten, die laut irgendwelcher orakelhafter Berechnungen in der Zukunft eine große Rolle spielen wird. Welche ist unklar, man spricht nebulos vom "Kardashian-Effekt". Und eben weil dessen Auswirkungen noch unbekannt sind, lautet Carters Auftrag abwechselnd, sein Zielobjekt zu befreien oder zu töten. Einander widersprechende Anweisungen ziehen sich als Running Gag durch den ganzen Roman, überbracht von immer bizarreren Boten.

Etappen auf Carters Mission sind unter anderem ein Weltraumgefecht mit den außerirdischen Coriandons, das mit "dummen" Waffen ausgetragen wird, weil sich die Rüstungsspirale mit "smarten" längst totgedreht hat, eine Drogen-Sex-Orgie und Nazis, die auf Tyrannosauriern reiten.

Playboy-Bunnies mit Schießerlaubnis

"Gestapo Mars" trägt den Zusatz "A Carter Sloan Novel" auf dem Cover, obwohl es der erste Roman seiner Art ist. Daraus dürfen wir schließen, dass Gischler davon überzeugt ist, hier eine Formel gefunden zu haben, die er erfolgreich länger durchhalten kann. Zu den Ingredienzien gehören comichafte Elemente (siehe den Plot oder die zuckerlfarbenen Aliens in Grün, Orange oder Blau), ein gerüttelt Maß an Brutalität und nicht zuletzt auch expliziter Sex ... auch wenn der jedes Mal sogar noch schneller wieder vorbei ist als die diversen Schießereien. "Come on, finish it," she said. "Get inside. Finish it!"

Passend zu Gischlers eindeutiger Anlehnung an alte Pulp-Geschichten ist "Gestapo Mars" schamlos sexistisch. Die erste "Frau", der Carter begegnet, ist bezeichnenderweise ein synthetischer Fuckbot. Aber auch Frauen aus Fleisch und Blut warten nie sehr lange damit zu, sich die Kleider vom Leib zu reißen, wenn Carters Charisma zu wirken beginnt. Dass Frauen hier (vorerst zumindest) in altgediente Klischeerollen gedrängt werden, darf aber getrost als satirisches Element gewertet werden. Sehr schön etwa, wenn Carters Reisegefährtin Meredith Capulet auf hinderlichen High Heels, aber mit einem Gewehr in der Größe von Prinzessin Vespas Fön ins Gefecht stöckelt und verschämt anmerkt: "I can see how that might seem inconsistent." Und am Ende, da wird es in Sachen Frauenrollen ohnehin noch eine Überraschung geben.

Halb so wild

Zu Gischlers Erfolgsformel gehört fraglos auch eine gewisse Oberflächlichkeit. Er spielt gerne mit Tabus, verwendet sie aber nur als grelle Versatzstücke. Von der Abgründigkeit einer durchschnittlichen Erzählung aus dem Bizarro-Genre sind Gischlers Romane weit entfernt, mögen sie auf den ersten Blick auch ähnlich wirken.

Dementsprechend haben wir es hier auch nicht mit barockem Nazi-Irrsinn wie in Otto Basils "Wenn das der Führer wüsste!" zu tun – eigentlich sind Gischlers Nazis nicht einmal so nazig wie die in "Iron Sky". Verblüffenderweise handelt es sich beim interstellaren Dritten Reich von "Gestapo Mars" um ein stinknormales Sternenimperium, direkt aus der Ära der Pulps in die Gegenwart importiert. Wenn man will, könnte man das als "subtilen" Hinweis des Autors werten, welche faschistoiden Züge in diesem populären Motiv klassischer Science Fiction stecken. So ähnlich wie das Musik-Kollektiv Laibach den Queen-Song "One Vision" durch Übersetzung ins Deutsche und ein brachiales Neuarrangement in einen singenden, klingenden Reichsparteitagsaufmarsch verwandelte – ohne den vermeintlich harmlosen Text ändern zu müssen. Vielleicht ist es auch zuviel der Ehre, wenn man Gischler ähnliche Raffinesse zuschreibt, aber Exploitation surft ja immer an der Grenze von subversivem Verstand und dumpfen Trieben entlang.

Macht Spaß

Was den Plotverlauf anbelangt, wirkt "Gestapo Mars" die längste Zeit so, als hätte der Autor zugunsten einer reinen Nazi-Nummernrevue auf einen roten Faden verzichtet. Bis dann der Showdown kommt, der "Star Wars" gelungen durch den Kakao zieht (... wenn es denn Kakao wäre, igitt!), und am Schluss zu meiner nicht geringen Überraschung doch noch alles irgendwie unter einen Hut gebracht worden ist. Sogar der Sexismus.

Wie schon bei "Die Go-Go-Girls der Apokalypse" lautet mein Resümee auch für "Gestapo Mars": Wird nicht auf ewig im Gedächtnis haften, macht aber großen Spaß, solange es anhält. Und es bleiben unsterbliche Zeilen wie "I'm not letting a bunch of alien rapist scum take me alive." oder "Silence, or we will replace your brain with an obedient robotic processing unit." Und: The pistol's thunder made Cindy scream, too. "What are you doing?" "Shooting Dragon Nazi motherfuckers," I said, "and stealing a submarine." Another guard appeared, looking aghast. "Burn in hell." I squeezed the trigger three times, and he went down in a shower of blood. "Stop that!" Cindy shouted. – "Just shut up and be rescued."

P.S.: Extra-Applaus für den Namen Sergeant Kolostomy!

Frank W. Haubold: "Götterdämmerung: Das Licht von Duino"

Broschiert, 450 Seiten, € 15,40, Atlantis 2015

Zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Frank Haubold den Mittelteil seiner "Götterdämmerung"-Trilogie veröffentlicht hat, die nun mit "Das Licht von Duino" abgeschlossen ist. Da lagen eine Menge gelesene Bücher dazwischen, sicherheitshalber bin ich also erst einmal meine alten Rezensionen und anschließend die Kurzzusammenfassung am Beginn des Abschlussbands durchgegangen. Motive und Atmosphäre der vorangegangenen Bände sind mir klar in Erinnerung geblieben, aber für die Namen all der auftretenden Figuren – und derer gibt es viele! – brauchte es natürlich eine Auffrischung.

Trotz dieser Hilfestellungen macht "Das Licht von Duino" anfangs einen recht hermetischen Eindruck. Nicht nur weil das Beziehungsgeflecht zwischen all den ProtagonistInnen sehr dicht geworden ist. Sondern auch weil Haubold weiterhin konsequent Infodumps verweigert. Entscheidende Informationen, die Antworten auf das Wo und Wie und Wann und Warum seines literarischen Kosmos geben, finden sich in weit verstreuten Passagen – und werden meist auch nur ein einziges Mal genannt, also besser genau lesen! Womit man allerdings kein Problem haben dürfte: Sobald man nach ein, zwei Kapiteln in den Groove gekommen ist, lässt einen die Erzählung nämlich auch nicht mehr so schnell los.

Die Ausgangslage

Zur Erinnerung: Die Menschheit, die im 28. Jahrhundert in einem kleinen und nicht allzu dicht bevölkerten Sternenföderatiönchen lebt, hat vor einiger Zeit erst einen Invasionskrieg überstanden, da baut sich bereits eine neue Welle des Ungemachs auf. Im Verlauf der ersten beiden Bände hat sich allerdings immer mehr der Eindruck verdichtet, dass hier nicht alles so ist, wie die ProtagonistInnen es glaubten. Ganz offen wird mittlerweile von einem großen, galaxisweiten Spiel gesprochen – und in dem könnten vermeintliche Spieler in Wahrheit nur Figuren, Schauplätze nur Kulissen und die Wirklichkeit selbst wandelbar sein. – Doch keine Angst, es geht nicht um ein "Matrix"-Szenario. Es ist viel komplizierter. Haubolds Science-Fantasy-Mystery wird mit einigen Enthüllungen und Twists Erinnerungen an Philip José Farmer ebenso wie an Dietmar Dath wecken, soviel sei gesagt.

Aktiv sind in diesem Spiel neben Menschen (als Bauern) Künstliche Intelligenzen, Außerirdische, Unsterbliche, Götter, Engel und andere übernatürlich anmutende Wesen – die Grenzen zwischen diesen Kategorien sind als fließend anzusehen, ebenso wie die Grenze zwischen Spieler und Figur. Wobei es ja auch einen Unterschied macht, ob man als Bauer übers Brett ziehen muss wie die eigentlichen Hauptfiguren des Romans oder wenigstens Springer oder Dame sein darf. Als neue Kategorie kommen nun übrigens auch noch Zeitreisende hinzu. Gleich zu Beginn des Romans erfahren wir zu unserer Verblüffung, dass die Föderation durch einen Angriff von außen ausgelöscht worden ist. Vergangenheitsform. Wie sollen wir also jene sehr wohl existierende Föderation einstufen, in der wir uns nun schon seit drei Büchern befinden?

Bleiben wir bei den Bauern

Der ehemalige Detektiv John Varley ist einer der Menschen, die auf den Spuren des großen Rätsels durch die Galaxis ziehen. Mit der geheimnisvollen Ailin Ramakian hat er mittlerweile eine Begleiterin erhalten, die ihn geistig und körperlich verändert. Was natürlich eine ganz konkrete, aus dem Romankontext abgeleitete Bedeutung hat. Sich aber ehrlich gesagt trotzdem ein bisschen wie die mythologisierte Version eines Typen in der Midlife-Crisis liest, der durch eine neue Sexpartnerin wieder "jung" wird. "Das Licht von Duino" enthält nebenbei bemerkt mehr Sexszenen als zehn durchschnittliche Romane aus dem notorisch keuschen SF-Genre – eine ganz neutrale Feststellung.

Die zweite Hauptfigur, der Flottenoffizier Raymond Farr, ist derweil mit Raumschiff und Mannschaft im Grauen Land gestrandet: einer endlosen Wüstenebene, in der sich gelegentlich Dinge oder Menschen unterschiedlichster Herkunft materialisieren. Hat ein bisschen was von der "Flusswelt", auch wenn hier etwas großzügigere Naturgesetze gelten. Haubold hat sich maximale schöpferische Freiheit gegönnt – und so dürfen wir unter anderem über Reiter mit Energieschilden staunen, die Speere mit Nuklearsprengköpfen werfen. Über eine "Flotte", die gleichermaßen aus Raumschiffen, Hubschraubern, Propellerflugzeugen und kurzerhand ebenfalls schwebenden Panzern und Segelschiffen besteht. Oder über ein Aufeinandertreffen von Mongolenhorden und Massenvernichtungswaffen.

Zwischen Science Fiction und Fantasy

Es werden tendenziell sciencefictioneske Erklärungen für einige der Mysterien hier gereicht – zum Beispiel ein See, der eine Art biologische Ursuppe enthält, aus der sich Klone historischer Persönlichkeiten züchten lassen. Vieles belässt Haubold aber mit voller Absicht im metaphysischen Bereich. Etwa was nicht verortbare Schauplätze wie das Graue Land oder einen Yggdrasil-artigen Weltenbaum betrifft, von dessen Stamm aus man Einblick ins gesamte Universum erlangt. Noch stärker in Richtung Fantasy ziehen den Roman religiöse Motive, ob sie nun aus der nordischen oder – vor allem gegen Ende hin – aus der christlichen Mythologie stammen. Passend dazu wird dann auch von einem "Auserwählten" die Rede sein, der allerdings kaum noch eine Rolle spielen wird.

Und dann hätten wir da ja auch noch den Mann, der sich Jim Morrison nennt und den ich im vorangegangenen Band noch eher skeptisch gesehen habe. Abgesehen von etwas penetrantem Gesinge legt er hier aber einige beeindruckende Auftritte hin, erweist er sich doch als einer der wichtigeren Player im galaktischen Spiel. Das ihn übrigens anders als andere SpielerInnen, die total verbissen ihre Agenda verfolgen, köstlich amüsiert. Und ja, seinen wahren Namen können wir tatsächlich erraten.

Alte Schule

Irgendwie ist es ja süß, wenn ein Autor, den man nicht unbedingt einen Erzprogressiven nennen würde (siehe auch einige gesellschaftsbezogene Kommentare der "Götter" im Roman), ein Faible für den Sänger der Doors hat. Was einmal mehr zeigt, dass Konservativismus in erster Linie eine Funktion der Zeit ist. Irgendwann wird sicher auch Bushido noch ein Fall für die Brauchtumspflege.

Das eine oder andere Rätsel gibt mir das Frauenbild auf, das der Roman zeichnet. Nicht, was die weiblichen Hauptfiguren Roberta Ortega oder Miriam Katana betrifft, die verhalten sich ganz wie das, was sie sind: Menschen, die halt zufälligerweise weibliches Geschlecht haben. Hin und wieder gibt's aber auch Stellen im Roman, die sich für mich lesen, als wären sie auch per Zeitreise angekommen. Zumindest ein kleines Stück. Und eines würde mich wirklich brennend interessieren: nämlich wie im Falle einer etwaigen Übersetzung ein angloamerikanischer Verlag das Wort Kakaoschönheit für seine LeserInnen aufbereiten würde.

Lohnende Lektüre

Aber das sind im Gesamten gesehen Kleinigkeiten. Was am Roman respektive der gesamten Trilogie beeindruckt, ist, wie Haubold eine Fülle an divergierenden und vermeintlich unvereinbaren Ideen unter einen Hut bringt. Sprachbeherrschung und ein kompromisslos auf rein persönlichen Prioritäten beruhendes Konzept (immer noch das beste Rezept!) halten das Ganze nicht nur zusammen, sondern geben ihm auch noch ein sehr individuelles Profil.

Oft wirken deutsche Weltraumsagas wie aufgeblähte Perry-Rhodan-Romane ... was nicht zuletzt auch an personellen Querverbindungen liegen kann. Das tut die etwas andere "Götterdämmerung"-Trilogie nicht, die hat ihren ganz eigenen Klang. Und das ist letztlich das, worauf es ankommt.

Harald Martenstein & Tom Peuckert: "Schwarzes Gold aus Warnemünde"

Gebundene Ausgabe, 256 Seiten, € 20,60, Aufbau Verlag 2015

Es ist der 9. November 1989 und der SED-Funktionär Günter Schabowski schreibt mit einem Zettel in der Hand Geschichte. Doch verkündet er nicht etwa die Öffnung der Mauer, sondern die Sensation, dass vor der Küste der DDR das größte Erdölvorkommen der Welt gefunden wurde. Und von da an ist alles anders, denn wie schon Cyndi Lauper wusste: Money changes everything.

Zwei ältere Herren, der westdeutsche Journalist Harald Martenstein und der ostdeutsche Theatermann Tom Peuckert, haben sich zusammengetan, um eine grelle Alternate-History-Parodie zu schreiben, in der die DDR bis heute bestehen blieb, weil sie im Geld respektive im Öl schwimmt. Und machen sich dafür kurzerhand selbst zu den Hauptfiguren: Martenstein gibt den glücklosen Reporter aus dem Westen, der im Protz-und-Prunk-Sozialismus auf die Jagd nach Geschichten geht, die ihm endlich zum Durchbruch verhelfen sollen. Peuckert führt derweil ein Boheme-Leben (ein Grundeinkommen von beachtlicher Höhe ist jedem DDR-Bürger ohnehin garantiert), begibt sich zwischendurch aber auf Undercover-Missionen à la Günter Wallraff.

Life is a cabaret

In der bizarren alternativdeutschen Revue, die folgt, führen uns die Reportagen Peuckerts und Martensteins unter anderem: In ein Parteibordell. Zu den kolossalen Nazi-Urlaubsanlagen von Prora, wo nun Öl aus einem monumentalen goldenen Springbrunnen quillt – eine Apotheose der Geschmacklosigkeit. Ins Innere des DDR-Vorzeigeunternehmens Robotron, wo offiziell die avancierteste Elektronik der Welt hergestellt wird (in Wirklichkeit werden ausländische Importprodukte auseinandergenommen und neu zusammengesetzt, weil man in der DDR außer Ölpumpen und Überwachen gar nichts kann). Oder in ein realsozialistisches Urlaubsparadies, in dem Helene Fischer Konzerte gibt ... hier erschien es ihr allerdings anders als in unserer Welt opportun, ihren Geburtsnamen Jelena zu behalten.

Wir hören vom Spionage-Star Markus Wolf, der zum Erdölminister geworden ist, und von karrieregeilen Westlern, die des Geldes und der Möglichkeiten wegen in den Osten "rübergemacht" haben: Karl-Theodor Guttenberg (ohne "zu", Adel gibt's hier schließlich nicht) ist Wirtschaftsminister der DDR geworden, Uli Hoeneß managt Dynamo Dresden. Angela Merkel sitzt – zumindest nach offiziellen Angaben – seit Jahren im Gefängnis, Sahra Wagenknecht gibt Yoga-Kurse ("Spürst du die antifaschistische Energie fließen?") und Karat singen die "Petroleum Rhapsody".

Kurz: Pointen gibt's hier reichlich. Witzig sind sie fast alle, treffsicher auch noch recht viele. Genial beispielsweise die neue Karriere von Osteislaufprinzessin Katarina Witt, die in dieser Welt die DDR-Ausgabe des "Dschungelcamps" moderiert. Wenn unter ihrer Anleitung allzu kritisch gesinnte BürgerInnen in einem Lager auf Kuba(!) an der Reifung ihrer sozialistischen Persönlichkeit arbeiten dürfen, dann ist das in Sachen böse Assoziationen kaum noch zu überbieten.

Alternativwelt- und doch kein Genreroman

Genre-LeserInnen mögen sich bei der Lektüre mitunter an die satirischen Romane eines Uwe Post erinnert fühlen – "Schwarzes Gold aus Warnemünde" könnte glatt ein verlängerter Auszug aus dessen Mikrowelten-Reigen "SchrottT" sein. Allerdings folgt das Buch von Martenstein & Peuckert keinem genreüblichen Aufbau – etwa dass sich die beiden Hauptfiguren über die Kapitel hinweg allmählich dem großen Geheimnis des Staats annähern würden, wie es beispielsweise in Robert Harris' "Fatherland" der Fall war. Stattdessen folgt Episode auf Episode, bis das Ganze nach 256 Seiten weniger einen Schluss hat, als dass es halt einfach aufhört.

Die einzelnen Reportagen der beiden Protagonisten sind von Martensteins dazwischenliegendem Erzählgerüst durch Verwendung unterschiedlicher Schrifttypen abgehoben. Es hat mich noch nie überzeugt, wenn in einem Buch von Kapitel zu Kapitel die Schrift wechselt – noch dazu so geringfügig, dass es zunächst eher nach einem Fehler als nach einem System aussieht. Besser hätte ich es gefunden, die Reportagekapitel durch eine Anmerkung zu kennzeichnen, wann und in welchem Medium der betreffende Text erschienen ist.

Und apropos ausbaufähige Liebe zum Detail: In einem richtigen Genreroman mit konzipiertem Worldbuilding hätte es auch eine Erklärung gegeben, warum die BRD neben ihrer reichen Ostschwester verarmt ist. Schon klar, Martenstein und Peuckert zielen auf den humoristischen Effekt der Wessi-Ossi-Umkehrung ab: Der Neid war im Westen groß. Und er war noch dazu frisch. Neid und Wut. Es gab diese Angriffe von Wutwessis auf die Büros der neuen Ostkonzerne. Aus der Erzählung lässt sich aber keinerlei Erklärung für den Niedergang Westdeutschlands ableiten – und auf innere Logik darf auch ein satirisches Szenario nicht verzichten.

Kapitalistischer Realismus

"Schwarzes Gold aus Warnemünde" ist primär für MainstreamleserInnen geschrieben, und deutsche sind da gegenüber österreichischen klar im Vorteil. Von Cameo-Auftritten diverser deutscher Promis abgesehen, sind hier auch einige mediale Aufreger und Skandälchen der jüngeren Vergangenheit in die Handlung eingeflossen, die man nur kennt, wenn man die deutschen Medien mitverfolgt hat.

Wobei "deutsch" ohnehin das entscheidende Stichwort ist. "Schwarzes Gold aus Warnemünde" ist weniger eine DDR-Satire als eine auf das Deutschland unserer Gegenwart. Auf Konsumsucht und Bobo-Lebenskultur, auf eitles Geschwätz aus Politik, Kultur und Medien, auf eine Gesellschaft, die in hohl gewordenen Phrasen ihre Ideologie (oder sagen wir es neutraler: ihre Werte) beschwört, während in Wirklichkeit Geld, Karriere und Selbstdarstellung den Ton angeben. In einem Staat, der über Nacht stinkreich und mächtig geworden ist, sich auf der Weltbühne aber wie ein trotziges Kind benimmt. Man erhebt Anspruch auf allgemeinstes Wohlbefinden, ohne über die Kosten auch nur nachdenken zu wollen. Man konsumiert und verbraucht, als gäbe es kein Morgen. Wir dürfen jetzt auch mal!

Martensteins dem Stammtisch mitunter sehr nahe Sicht der Welt schimmert natürlich auch hier immer wieder durch. Und neben der feinen Klinge ist auch der Vorschlaghammer kräftig im Einsatz. Aber vergnügliche Lektüre bietet der Roman allemal.

Douglas Lain: "After the Saucers Landed"

Broschiert, 236 Seiten, Night Shade Books 2015

Hand hoch, wer sich schon mal gedacht hat: Mah, ich wäre gerne der oder der ... und dann draufgekommen ist, dass das ein vollkommen sinnloser Wunsch ist, denn wenn er wirklich in Erfüllung ginge, wüsste man ja nicht mehr, dass man vorher ein anderer war. Was zwangsläufig zum Gedanken führt, dass so ein Tausch schon unzählige Male passiert sein könnte und sich trotzdem absolut nichts geändert hat, weil nun halt jemand anderer genau diesen Gedanken hier nachhängt. – Und bevor jetzt jemand den Notruf wählt, von wegen Herr Josefson braucht dringend einen Arzt: Genau darum geht es in Douglas Lains "After the Saucers Landed". Und natürlich um Fliegende Untertassen.

Die Prämisse

Die Außerirdischen sind am 11. Juni 1991 gelandet – brav auf dem Rasen vor dem Weißen Haus, wie sich das so gehört. Seitdem sind ihre Raumschiffe omnipräsent, und es sind in der Tat Fliegende Untertassen, die blinken wie Las Vegas. Die Aliens selbst, die sich Pleidiens nennen, sehen wie schöne Menschen "nordischer Herkunft" aus, tragen paillettenbesetzte Jumpsuits und propagieren Rebirthing, parapsychische Kräfte und ähnlichen Eso-Kitsch. Alles wirkt wie aus einer billigen TV-Serie entsprungen – unter Ufologen kam es aus Enttäuschung über die Banalität des Ganzen zu einer Selbstmordwelle.

Auch Kunstprofessor Harold Flint hat der Ufologie verdrossen abgeschworen; der ehemalige Fluxus-Künstler zehrt davon, dass ein 60ies-Revival ihm zu neuem Ruhm verholfen hat. Allerdings werden ihn die außerirdischen Aktivitäten schon bald wieder einholen – ebenso wie seinen Ghostwriter Brian Johnson, einen jungen Literaturwissenschafter, der als Ich-Erzähler und gewissermaßen auch als Autor von "After the Saucers Landed" fungiert.

Ein Traumspiel

When the alien gets around to unzipping her jumpsuit it'll be impossible to see what's underneath. Mit diesem Satz, an dem man sich auch beim dritten Mal Lesen noch das Hirn verrenkt, beginnt der Roman. Und bereits ab da ist klar, dass Douglas Lain mit der Wahrnehmung der Realität spielen wird. In verschiedenster Form tauchen Diskontinuitäten im Roman auf und ziehen eine Meta-Ebene ein. Etwa wenn Brians Erzählfluss im Imperfekt plötzlich durch Präsens-Passagen unterbrochen wird, in denen Harold auf das eben Gesagte reagiert, als hätte Brian es ihm vorgelesen. Oder wenn sich zwischen zwei Kapiteln ein Orts- und Zeitsprung ereignet und die Handlungsfiguren sich fragen, wie sie hierhergekommen sind.

Und das sind noch die einfacheren Brüche. Komplizierter wird es, als Harold und Brian auf die Außerirdische Asket stoßen, die behauptet, eigentlich ein Mensch zu sein. Und die in der Folge auf gespenstische Weise von einer Persönlichkeit in die nächste schlüpfen wird. Wir werden mehrfach miterleben, wie zwei Personen einen Raum betreten und wie kommunizierende Gefäße miteinander interagieren, bis schließlich Person A als Person B den Raum verlässt und umgekehrt. Selbst der Präsident der Vereinigten Staaten bleibt davon nicht ausgenommen.

This feeling of separation, of not quite being where we appear to be zieht sich durch den ganzen Roman und wird von Kapitel zu Kapitel stärker. Bis in David-Lynch-Dimensionen. Lain versteht es ausgezeichnet, das Gefühl für die Realität sukzessive erodieren zu lassen. Und ich scheue mich auch nicht zuzugeben, dass ich zwischendurch das eine oder andere Mal den Anschluss verloren habe. Während das Geschehen immer stärker einem Traum ähnelt, in dessen Logik eine Person nahtlos in eine andere übergehen kann, müssen sich die ProtagonistInnen mit der Frage beschäftigen, ob nicht am Ende das gesamte Universum imaginär ist. Der Anführer der Außerirdischen nennt sich übrigens Ralph Reality ...

Hintergrund

Douglas Lain ist ein US-amerikanischer Autor, der in Portland, Oregon lebt: dem Epizentrum der Bizarro Fiction, in der er sich auch seine ersten schriftstellerischen Sporen verdient hat. Mittlerweile ist er ins ernstere Fach gewechselt – ohne allerdings an Weirdness einzubüßen, wie dieser Roman zeigt. Geblieben ist auch Lains Faible für die Kultur der 60er und 70er Jahre. Für Fluxus und Yoko Ono ist hier ebenso Platz wie für die Carpenters und deren Bombast-UFO-Hymne "Calling Occupants of Interplanetary Craft" – aber auch Gedanken zu jüngerem Kulturgut fließen ein. Zum Beispiel zu Duran Duran, die haben durch ihren Namen schließlich auch SF-Bezug.

Grundsätzlich ähnlich dem britischen Autor Adam Roberts mischt Lain in "After the Saucers Landed" satirische, surreale und philosophische Elemente. Wobei in seiner Mischung Letztere überwiegen und sich im Verlauf des Romans auch immer stärker in den Vordergrund drängen. Eines Romans, der letztlich auf die Frage hinausläuft, ob ein Mensch per se oder nur als Summe der Wahrnehmungen und Erwartungen durch andere existiert. "You're an objective person, but only because of how you fit into the whole system. You're Brian because you respond to the name, because there is a set of behaviors, a set of movements, phrases, symptoms, attitudes, that are what it is to be Brian, and you match that idea." – "No, I'm Brian Johnson because I'm alive. I'm right here," I say. And I thump my chest with my open palm.

Es bleibt jedem selbst überlassen, wie er mit diesem philosophischen Dilemma umgeht. Der Roman wird eine sehr schöne Lösung finden.

Michael J. Sullivan: "Zeitfuge"

Broschiert, 446 Seiten, € 10,30, Heyne 2015 (Original: "Hollow World", 2014)

Leicht skurril, wenn jemand einen Zeitreiseroman schreibt und sich im Vorwort bemüßigt fühlt, ausdrücklich festzustellen, dass Zeitreisen nicht möglich sind. Fast als wollte er sich bei seinem Publikum entschuldigen. Das Nachwort weist ähnlich defensive Tendenzen auf, und wenn ich dann noch den Roman an sich betrachte, komme ich insgesamt zum Schluss: So richtig wohl fühlt sich Michael J. Sullivan, der als Fantasy-Autor ("Riyria") bekannt geworden ist und mit "Zeitfuge" seinen ersten SF-Roman vorlegt, im neuen Genre noch nicht.

Der Plot

Die bereits leicht angegraute Hauptfigur des Romans ist Ellis Rogers aus Detroit, der die Midlife-Crisis hinter sich gelassen hat und schnurstracks in eine Sackgasse eingefahren ist. Sein Leben stagniert, das Verhältnis zu seiner Frau ist abgekühlt, seit der gemeinsame Sohn Selbstmord begangen hat. Und dann wird Ellis zu allem Überfluss auch noch eröffnet, dass er an einer unheilbaren Krankheit leidet und ihm nur noch wenige Monate bleiben. Allerdings hat Ellis dank seiner MIT-Ausbildung noch einen Trumpf in der Hinterhand bzw. in der Garage: Er hat die Thesen eines fiktiven deutschen Physikers aus den 30er Jahren aufgegriffen, korrigiert, praktisch umgesetzt und sich eine Zeitmaschine gebaut. In Giger-Optik offenbar, aber ansonsten doch ganz genauso wie weiland bei H. G. Wells.

Und so flieht Ellis aus seinem privaten Unglück in die Zukunft. 200 Jahre hat er eingestellt. Als er ankommt, findet er sich aber nicht zwischen kühnen Wolkenkratzern und geodätischen Kuppeln wieder, sondern inmitten rauschender Wälder. "Ich bin Luke Skywalker, abgestürzt auf Dagobah", ist sein erster Gedanke. Könnte auch Fangorn sein. – An dieser Stelle (es ist erst ein Neuntel des Romans verstrichen) ziehe ich eine Art extrafrühe Spoilergrenze, denn hier lag für mich der Höhepunkt von "Die Zeitfuge": Beim völlig offenen Rätselraten, wo bzw. wann Ellis denn da gelandet sein mag (der Klappentext verrät nämlich auch nicht mehr). Wer keine Details wissen will, breche die Rezension an dieser Stelle ab und begnüge sich mit der Info, dass ihn ein okayer, wenn auch leicht anachronistisch wirkender und insgesamt eher harmloser Zeitreiseroman erwarten wird.

Jenseits der Spoilergrenze

Bald muss Ellis feststellen, dass ihn seine Maschine nicht 200, sondern über 2.000 Jahre in die Zukunft getragen hat. Was nebenbei bemerkt völlig seiner kurz zuvor getroffenen Aussage widerspricht, er habe vor seiner Reise ganz genau die Erdbahn miteinkalkulieren müssen, um nicht versehentlich im Weltraum zu landen – ging dann ja offenbar irgendwie doch von selbst. Aber immerhin: Die erhoffte Superzivilisation gibt es tatsächlich, sie hat sich bloß weit unter die Erdoberfläche zurückgezogen (darum der wesentlich treffendere Originaltitel "Hollow World") und den vormaligen Lebensraum der Renaturierung überlassen.

Die Menschen der Zukunft präsentieren sich Ellis als haarlose, geschlechtslose und zumeist auch bekleidungslose Wesen, die wie Klone aussehen und sich ganz dem Vergnügen und der Selbstverwirklichung hingeben. Von Wells' Eloi unterscheidet sie allerdings, dass sie ihre Intelligenz behalten haben, obwohl sie in ihrem vernunftgeprägten Utopia keine Sorgen mehr kennen. Das Institut zur Bewahrung der Spezies hat längst sämtliche Krankheiten ebenso abgeschafft wie das Altern ... und das Y-Chromosom.

Friede, Freude, Eierkuchen, möchte man meinen. Und doch wird Ellis gleich zu Beginn Zeuge eines Mordes: ein unerhörtes Ereignis. Rasch ist daher die "Expertise" des Besuchers aus der barbarischen Vergangenheit gefragt – und Schreibtischhengst Ellis findet sich unverhofft in der gleichen Rolle wie Sylvester Stallone in "Demolition Man" wieder: Ellis war zwar ebenfalls alles andere als ein Held – dafür hatte er eine Pistole und das Y-Chromosom, sie auch zu benutzen. Vorhang auf für einen Kriminalfall vor dem Hintergrund der Frage, welchen Weg die Menschheit in weiterer Folge einschlagen soll.

Zeitreise durchs Genre

Was seine Berufsausübung anbelangt, ist US-Autor Michael J. Sullivan ein Kind seiner Zeit: Er hat "Hollow World" mit Kickstarter-Unterstützung via Selfpublishing veröffentlicht und war geschickt genug, mit einem herkömmlichen Verlag einen Print-Only-Deal auszuhandeln. Der sichert ihm ein funktionierendes Vertriebssystem für die gedruckte Version (plus Hörbuch- und Auslandsrechte obendrauf), während er die Renditen der E-Version allein einsacken kann: das Beste aus beiden Welten also.

Ironischerweise ist diese Strategie weit moderner als Sullivans Zukunftsentwurf. Fast alles hier kennt man schon, ob von Wells oder aus anderen Quellen. Die Drei Wunder etwa, die der Hohlen Welt ihren Wohlstand sichern: Unbegrenzte Energie, eine Art Beam-Technologie via Portale und Replikatoren-artige Maschinen, die aus beliebigem Grundmaterial alles herstellen können, was gewünscht wird – das hatte "Star Trek" auch schon. Und Sullivans Zukunftsszenario einer Menschheit, die dank Vernunft und der Möglichkeiten einer wohlmeinenden Technokratie alle gesellschaftlichen Probleme gelöst hat, das ist im Kern mit ganz alten Utopien à la Edward Bellamys "Rückblick aus dem Jahre 2000" identisch. Die finden auch in der Struktur der "Zeitfuge" ihr Echo: Dankenswerterweise hat Sullivan zwar auf einen Konflikt als Plotdriver nicht vergessen – nichtsdestotrotz strömt hier ganz wie bei den klassischen Vorbildern jede Menge Info über die Segnungen der neuen Welt in Form von belehrenden Gesprächen und Diskussionen auf den staunenden Besucher aus der Vergangenheit ein.

Resümee

In vielen kleinen Details blitzt auf, dass Sullivan als Autor unbestreitbar Witz hat. Etwa wenn sein Protagonist die blitzsaubere pseudonatürliche Umgebung der Hohlen Welt bestaunt und sich vorkommt wie in einem Bildschirmschoner. Oder wenn ein Zukunftsmensch von den literarischen Giganten der Vergangenheit schwärmt: "Einmal hatte ein Sammler ein Buch dabei – ein echtes Buch, einen Klassiker. (...) Es war umwerfend. Wirklich unglaublich." "Wissen Sie auch noch den Titel des Buchs?" "Den werde ich nie vergessen: 'Neues Glück' von Danielle Steel. Das Sprachgefühl damals war einfach unerreicht, so meisterhaft! Ich stelle mir Ihre Zeit außerordentlich romantisch und abenteuerlich vor."

Schreiben kann er – aber ich bleibe bei meiner Meinung, dass Sullivan in der Science Fiction (noch zumindest) etwas fremdelt – ähnlich wie ein Krimiautor, der zur Abwechslung mal ein historisches Setting ausprobiert. Man kann sich alles mögliche Wissen ergoogeln und sich bei Vorbildern aus dem Genre bedienen – aber das Ergebnis wird selten denselben Ansprüchen genügen wie ein von vorne bis hinten durchkonzipierter Entwurf eines Autors, der wirklich aus dem betreffenden Genre stammt.

Im Nachwort schreibt Sullivan, vielleicht wieder mit Blick auf das eher eskapistisch ausgerichtete Publikum seiner Fantasywerke: Es gibt eine Menge ideologischen Zündstoff in diesem Buch. Naja. – Stimmt schon, es werden Themen wie Religion, Sexualität, Klimawandel und Ökonomie angesprochen. Aber man hat auch schon Radikaleres gelesen. Dass Religion Konflikte auslöst, Umweltzerstörung die Umwelt zerstört und ein Mann Gefühle für eine Person entwickeln kann, die nicht eindeutig weiblichen Geschlechts ist ... ich glaube nicht, dass "Die Zeitfuge" mit solch radikalen Aussagen Straßenschlachten auslösen wird. Netter Zeitreiseroman, aber schon auch ein bisschen kamillenteeig, das Ganze.

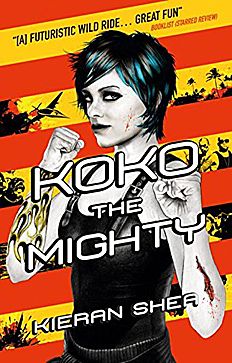

Kieran Shea: "Koko the Mighty"

Broschiert, 323 Seiten, Titan Books 2015

Mit einem zweiten Roman, der sich ein bisschen wie ein Epilog zum ersten liest, setzt US-Autor Kieran Shea die Ereignisse des formidablen "Koko Takes a Holiday" fort. Dessen Erwerb im Vorwort von "Koko the Mighty" übrigens wärmstens empfohlen wird. Stimmt schon, was ein Rezensent über Shea gesagt hat: Der Mann hat die Subtilität eines Raketenwerfers.

Zur Erinnerung: Wir befinden uns im 26. Jahrhundert in einer dystopischen (Post-)Cyberpunkwelt, in der Konzerne das Sagen haben und gerne auch mal Krieg gegeneinander führen. Weite Landstriche der Erde sind atomar oder chemisch verseucht und bleiben der gewissermaßen ausgesteuerten Unterschicht – den de-civs – überlassen. Auch die zivilisierten Zonen selbst strotzen aber nur so vor Dreck, Elend und Verbrechen. Ganz Cyberpunk-gemäß begegnet uns die gerade aktuelle Technologie weniger in einem Hochglanz-Ambiente als in Form von für das Leben auf der Straße adaptierten Derivaten – erworben in einer tech bodega oder auf dem Schwarzen Markt.

Nie hat man seine Ruhe

"Koko the Mighty" schließt recht nahtlos an seinen Vorgänger an – Titelheldin Koko Martstellar konnte noch nicht mal die Verletzungen auskurieren, die sie im ersten Band erlitten hatte. Die ehemalige Söldnerin und jetzige Betreiberin eines Bordells mit männlichen und weiblichen release specialists hat es zwar geschafft, die Frau zu töten, die ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt hatte. Dummerweise bedeutet das aber nicht, dass der Auftrag deshalb verfallen würde. Die Kopfgeldjägerin Jackie Wire, ein Gorilla von einer Frau, hat es immer noch auf Koko abgesehen – daher muss diese gleich zu Beginn des Romans schon wieder die Flucht ergreifen.

Also schnappt sich Koko kurzerhand ein U-Boot und dampft ab – mit an Bord natürlich auch der ehemalige Sicherheitsmann Jedidiah Flynn, den Koko im ersten Band unterwegs mitgeschleift hatte und der jetzt so etwas wie ihr Lebensgefährte ist. Die beiden geraten in einen Sturm und erleiden an der nordamerikanischen Pazifikküste Schiffbruch, wo sich mitten in einer verseuchten Zone eine kleine Oase der Zivilisation gehalten hat. Allerdings birgt diese von zwei Wissenschaftern geleitete Gemeinschaft, Commonage genannt, ein Geheimnis. Offenbar werden dort verhaltenssteuernde Experimente durchgeführt – das durchschnittliche Gemeinschaftsmitglied verhält sich daher wie das gemeinsame Kind von Ned Flanders mit einer Stepford-Frau.

Stärken und Schwächen

Kurz und gut: Wir haben es wieder mit einem extrem pulpigen Szenario zu tun. Wobei Kieran Shea sprachlich jedoch über Pulp-Niveau hinausgeht (manchmal hat man das Gefühl, er hätte ein Wörterbuch verschluckt), und was klingende Kapitelüberschriften anbelangt, das macht ihm ohnehin so schnell keiner nach: etwa "All he does is dream ... dream, dream, dream" oder "Ow"; da liegt Musik drin. Nebenbei bemerkt ist dies schon wieder ein Roman, der im Präsens erzählt wird – gegenwärtig sehr trendy offenbar.

Warum "Koko the Mighty" trotzdem weniger fetzt als sein Vorgänger, hat verschiedene Gründe. Zum einen reduziert es natürlich die Dynamik, wenn wir uns fast den ganzen Roman hindurch am selben Ort aufhalten. Auch Action und schwarzer Humor sind diesmal sparsamer vertreten. Ist Koko etwa gesitteter geworden? Fast hat es den Anschein, als müsste Jackie Wire diesmal Kokos dunklere Aspekte übernehmen ... was sie allerdings hervorragend macht. Ob sie nun ein paar Prostituierte durchkaut (tendenziell wörtlich gemeint) oder ihr neuerworbenes Waffenarsenal an einem vollbesetzten Schiff ausprobiert, dass man beim Lesen geradezu Wagners "Walkürenritt" hört. Und dass sie einer Ratte die Augäpfel ausquetscht ... o.k., das muss man Jackie nachsehen, immerhin hat das Vieh sie aufgeweckt, als es an ihrer Lippe nagte.

Im Vergleich dazu erscheint Koko diesmal fast weich, und das gilt auch für ihr seltsam unentschlossen wirkendes Verhältnis zu Flynn. Der wird gleich zu Beginn angeschossen, später dann im Commonage unter Drogen gesetzt: Zunächst denkt man, das gehöre zu Sheas Strategie, Frauen als aktive und Männer als passive Figuren zu zeichnen. Mit der Zeit – und verbunden mit dem geringen Erzählraum, den Flynn erhält – entsteht dann aber eher der Eindruck, als suche der Autor nach Ausreden, eine Figur beiseite legen zu können, die ihm nicht mehr so recht ins Konzept passt. Was natürlich schade ist, denn die Chemie zwischen Koko und Flynn trug das ihre dazu bei, dass der erste Band so vergnüglich war.

Fortsetzung folgt?

Gelegentlich veröffentlichen AutorInnen als Überbrückungshilfe bzw. Appetizer für die Fans eine Kurzgeschichte oder Novellette, die zeitlich zwischen zwei zusammengehörenden Romanen angesiedelt ist. "Koko the Mighty" könnte so eine kürzere Erzählung sein – bloß halt in Romanlänge und damit ein bisschen mehr gestreckt, als sie gebraucht hätte. Wenn die "Koko"-Reihe – hoffentlich! – weiterläuft, wird es wohl als eine der schwächeren Episoden zu Buche schlagen. Ist aber immer noch ausreichend unterhaltsam.

Die letzte Rundschau-Ausgabe für heuer folgt am letzten Wochenende vor Weihnachten. Viel Spaß denen, die sich mit den Empfehlungen daraus dann gleich in eine Buchhandlung aufmachen wollen! Vielleicht lässt sich ja Jackie Wire anheuern, um für freies Durchkommen zu sorgen ... (Josefson, 21. 11. 2015)