Dunkel hatte ich darüber gewusst: Meine Großmutter hatte einen russischen Vater. Es war kein Geheimnis, das Reden kam trotzdem nur darauf, wenn es hieß, wie wenig Sonne mein Vater oder sie bräuchten, um braun zu werden. Der Russe, genauer gesagt, der zaristische Weltkriegssoldat aus einem der österreichischen Gefangenenlager, war damit allein für die Sonnenbräune verantwortlich, die ich zu meinem Leidwesen in keiner Weise von Vater oder Großmutter geerbt hatte.

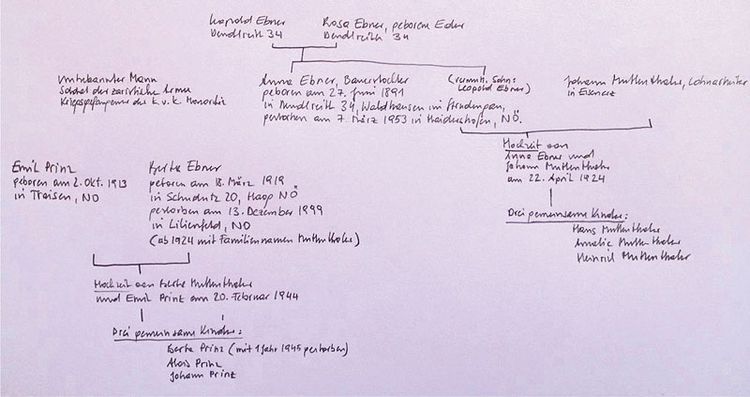

Meine Großmutter war im Frühling 1919 auf die Welt gekommen. Ein Kind des Ersten Weltkriegs war sie, flapsig gesagt, ein Kind der Heimatfront. Vermutlich über zwei Millionen Kriegsgefangene hatte die Donaumonarchie im Laufe dieses ersten totalen Kriegs der Geschichte gemacht. Der größte Teil stammte aus der Zarenarmee. Mit dem Frieden von Brest-Litowsk änderte sich ihr Status nur unwesentlich. Einer von ihnen zeugte im Frühsommer 1918 mit der 27-jährigen, aus Waldhausen stammenden Bauerstochter Anna Ebner ein Kind. Das Kind hieß Berta und wurde Jahrzehnte später meine Großmutter. Darüber hinaus wusste ich über ihre frühe Kindheit nichts. Ihre Erzählungen hatten immer erst dort eingesetzt, wo sie die Schule verlassen, in den Dienst gehen musste und ihr Leben als zehnjähriges Mädchen bereits aus den Sorgen und der Verantwortung einer Erwachsenen bestanden hatte. Von den ersten Jahren, die sie behütet auf dem angeblich großen Bauernhof der Großeltern verbracht hatte, erzählte immer nur ein stummer Schatten. Nie hatte ich eine nähere Beschreibung des Hofes von ihr erfahren, geschweige denn eine genaue Adresse.

Selbst mein Vater wusste nur den Gemeindenamen Waldhausen, weshalb ich mir gar nicht sicher war, ob es das richtige Waldhausen war, als ich Anfang Juli mit dem Postbus in die Ortschaft hineinfuhr. Die Sonne war bereits hinter den Hügeln verschwunden, die Hitze strahlte von den Hausmauern. Gleich am nächsten Morgen hatte ich einen Termin mit dem Pfarrer zum Durchforsten der Taufbücher. Doch nachdem ich auf der Busfahrt von Grein herauf auf Google Maps ein zweites, kaum 50 Kilometer weit entferntes Waldhausen im Waldviertel entdeckt hatte, erschien mir die akkurate Beschilderung zur Gebäudegeschichte jedes einzelnen Hauses hier wie Hohn in Hinblick auf all die leeren Stellen im Leben meiner Großmutter.

Dass Waldhausen im Strudengau das richtige Waldhausen war, sollte sich anhand der Taufbücher am nächsten Tag rasch herausstellen. Hier wurde Anna Ebner, Bertas Mutter, 1891 geboren. Am Hof Dendlreith 34, vulgo Wolflehner, am Hof ihrer Eltern. Trotzdem stimmte etwas nicht. Grund dafür war nicht der fehlende Geburts- und Taufeintrag Berta Ebners, war sie doch ein uneheliches und darüber hinaus ein sogenanntes Russenkind. Dendlreith 34 aber, wie alle anderen Höfe an der nördlichen Hügelkette hinter Waldhausen, in deren Richtung Pfarrer Wögerer auf imaginäre Weise durch das Blattwerk des Apfelbaums vor den Fenstern der Pfarrkanzlei deutete, sei bereits um 1900 oder wenige Jahre später an das Linzer Domkapitel verkauft worden: Der Wolflehner wie der Schneiderlehner, der Oberkarrer wie der Unterkarrer ... Die verbliebenen Bauern hätten höchstens als Pächter darin weitergelebt, als Holzarbeiter zu Löhnen, die gerade zum Überleben reichten. Bei derartigen Käufen sei das Domkapitel, wie ich andernorts noch hören sollte, stets geschickt gewesen, habe den Bauern überfallsartig Schulden fällig gestellt und dann zugeschlagen.

Doch zu dem, was ich über die ersten Jahre meiner Großmutter wusste, passte kein verarmter, in Pacht bestellter Hof. Noch dazu sollte Anna Ebner, die Mutter meiner Großmutter, den Hof ihrer Eltern in den Zwanzigerjahren geerbt haben. In den darauffolgenden Tagen telefonierte ich mit dem Sekretariat des Domkapitels sowie des Diözesanarchivs und versuchte mich mit der Vorstellung anzufreunden, der große Hof könnte vielleicht nur ein Konstrukt der Erinnerung, ein imaginativer Gegenpol zur Armut gewesen sein, die meine Großmutter unzweifelhaft schon als Kind erlebt hatte, nachdem der Hof der Mutter, ob groß oder klein, im Wirtshaus von jenem Mann verspielt worden war, den Anna Ebner Anfang der Zwanzigerjahre geheiratet hatte: Johann Muttenthaler, aus der Nachbarortschaft Dorfstetten stammend und für sie, mit ihrem unehelichen, halbrussischen Kind, als Ehemann gerade noch übriggeblieben, da er kein Bauer war, sondern ein in Eisenerz beschäftigter Arbeiter. Ihn hätten die Bauern der Umgebung aber als einen, der lediglich aufgrund des von seiner Frau geerbten Hofes zum Bauern aufgestiegen war, nie akzeptiert. So sagte es mein Vater. Womöglich sei Johann Muttenthaler deshalb über den Tisch gezogen worden. In jedem Fall habe er getrunken. Auch das reichte schon als Grund; zudem sei das Spielen um ganze Höfe damals keine Seltenheit gewesen.

Halbherzig fuhr ich die Kurven und Kehren Richtung Dendlreith hinauf. Anna Ebner war meine Urgroßmutter gewesen. Hier war sie als Tochter des Bauern Leopold Ebner und seiner Frau Rosa am 27. Juni 1891 geboren worden. Am Straßenrand roch es nach Erdbeeren, und Wikipedia sagte mir, dass ich mit meinem Tretroller gerade ins größte geschlossene Waldgebiet Österreichs, in den Weinsberger Wald, hinaufrollte.

Der Wolflehner-Hof in der Dendlreith war nicht mehr bewirtschaftet, wie man an den rasenmähergepflegten Wiesen rund um das Bauernhaus mit einem Blick sah. Er lag an einem Südwesthang, knapp unterhalb der Hügelkuppen der Dendlreith, mit weiter Aussicht Richtung Donautal. Hier wuchs Anna Ebner auf, vermutlich zusammen mit jenem Leopold Ebner als ihrem älteren Bruder, den ich bei weiterem Suchen im Geburtenbuch unter demselben Ortsnamen, doch einer nicht mehr entzifferbaren Hausnummer entdeckte. Doch der Hof, den Anna Ebner erben sollte, war es nicht. Womöglich nicht einmal der Hof, den vermutlich Bruder Leopold irgendwann ab 1914 Richtung Krieg verließ, um nicht mehr zurückzukommen, was auch die einzig triftige Erklärung dafür ist, dass eine Frau erst Hoferbin wurde.

Kriegsgefangenenlager

Genauso wie die Dendlreith nicht jener Ort war, in dessen Umkreis Anna Ebner im Frühsommer 1918 einem russischen Soldaten begegnete. Zumindest das änderte an der Frage kaum etwas, aus welchem der niederösterreichischen oder oberösterreichischen Kriegsgefangenenlager der zaristische Soldat stammen mochte, der mein Urgroßvater war. Sowohl mit Waldhausen wie auch den mir von späteren Lebensstationen bekannten Wohnorten meiner Großmutter befand man sich inmitten der größten Ansammlung von Kriegsgefangenenlagern innerhalb der Monarchie. Da war das Lager in Hart bei Amstetten, unweit davon das Lager zwischen Wieselburg und Purgstall, das Lager Spratzern noch weiter im Osten, während im Westen das Lager von Mauthausen-Reiferdorf zu finden war sowie weiter im Norden das Lager Siegmundsherberg.

Zurück in Wien, schilderte mir die Historikerin Verena Moritz Eckdaten dieser Lager, von Arbeitsdienst, Unterernährung, der prekären Flucht- und Entlassungsperspektiven gerade russischer Gefangener, die 1918 mit dem Märzfrieden von Brest-Litowsk zwar einen anderen Status bekommen hatten, doch nicht allein aufgrund von Verzögerungen im Gefangenenaustausch mit dem revolutionären Russland, sondern auch aufgrund der Drohperspektive des blutigen Bürgerkriegs in ihrer Heimat sich vor einer Rückkehr oder Flucht in erheblichem Maß scheuten.

Mein Urgroßvater, aus welchem Land des Zarenreichs er wohl auch hergestammt hatte, war demnach im Frühsommer 1918 bereits ein Internierter mit Sonderrechten gewesen. Er hatte Erlaubnis, sich im Umkreis um das Lager zu bewegen, konnte zu gewissen Zeiten ein Wirtshaus oder Kino betreten, durfte dort zwar keinen Alkohol erwerben oder konsumieren, erhielt ihn sicherlich von dem einen oder anderen Wirt trotzdem und unterlag bei Arbeitsdiensten keiner Bewachung mehr, wurde dort vielleicht – wie Archivfotos zeigen, auf denen russische Männer wie Beschützer der um sie versammelten, bis auf den Altbauern männerlosen österreichischen Bauernfamilie wirkten – als jemand betrachtet, der zum erweiterten Familienumkreis zählte.

Trotz derartiger Idyllen wirkte auch nach Brest-Litowsk die jahrelange antirussische Propaganda gegenüber der Masse an Gefangenen noch in erheblichem Ausmaß. Der Russe galt als roh, unzivilisiert und gefährlich. In vielen Gegenden Österreichs wurden Kakerlaken Russen genannt, und sobald eine Frau nur in der Nähe eines solchen Mannes gesehen wurde, musste sie nicht bloß mit Denunziation, sondern mit öffentlicher Brandmarkung rechnen, mit hetzerischer Bloßstellung entweder in örtlichen Zeitungen oder öffentlichen Aushängen.

Zehntausende Menschen beherbergten Lager wie jene in Wieselburg-Purgstall, Hart, Spratzern, Mauthausen-Reiferdorf oder Siegmundsherberg. Nirgendwo waren vollständige Evidenzlisten erhalten. Doch ohne den Hof Anna Ebners gefunden zu haben, brauchte ich an Entsendungslisten zu den jeweiligen Arbeitsdienstorten gar nicht erst zu denken. Nichtsdestotrotz vereinbarte ich mir in Purgstall an der Erlauf einen Termin mit Franz Wiesenhofer, der als Regionalhistoriker im Purgstaller Feuerwehrmuseum die Sonderaustellung Gefangen unter Habsburgs Krone zusammengestellt hatte. Zudem lag Purgstall aber auch am Weg zu einem Ort, an dessen Auffindung ich in den Tagen davor kaum mehr geglaubt hatte. Wie vom Erdboden verschluckt waren alle Dokumente der Großmutter gewesen, bis ich mithilfe meiner nunmehr in deren Haus lebenden Cousine just in der Sterbeurkunde eine Angabe zum Geburtsort unserer gemeinsamen Großmutter fand.

Gestorben war sie als Berta Prinz am 13. Jänner 1999, dem Geburtstag der Cousine, die zum Großteil bei der Großmutter aufgewachsen war. Geboren wurde sie am 18. März 1919, im ersten Frühling nach dem Krieg, und ihr Geburtsort lautete auf Stadt Haag. Ihr leiblicher Vater mochte zu dem Zeitpunkt noch im Land gewesen sein, so schleppend, wie die sogenannte Repatriierung der insgesamt über acht Millionen Kriegsgefangenen zwangsläufig vor sich ging in einem Europa, in dem über weite Strecken Anarchie, Chaos, Bürgerkrieg, Revolution oder schlicht Hunger, Trauer und Not herrschten. Ob er Anna Ebner als Schwangere noch gesehen hatte oder das Kind Berta, wird wohl ebenso Spekulation bleiben wie die Fragen nach leiblichen Verwandten in Russland, sofern unser Urgroßvater seine Rückkehr in die Sowjetunion überlebte.

Doch mit dem Fund ihres Geburtsortes war vorerst nichts gewonnen, angesichts einer unehelichen und auch nach Kriegsende wohl unehrenhaften Schwangerschaft konnte er ebenso Hinweis auf ein Geburtsversteck wie auf Haus und Hof irgendwo im Gebiet Haags sein. Doch nun war der Suche Glück beschieden. Mein Anruf bei der Pfarre Haag stieß auf einen Pfarrer, der als Ortshistoriker seit Jahr und Tag die Gegend erforschte. Berta Ebner hatte er im Taufbuch schnell gefunden, in der Kolonne daneben die Anschrift ihrer Mutter: Schudutz 20.

In meiner Aufregung verstand ich zuerst Schuhputz, was womöglich auch der Grund war, dass ich zuerst keine Hofadresse erwartete, sondern eine dem falsch verstandenen Namen unbewusst entsprechende Arbeitersiedlung. Doch die Rotte Schudutz, wie Pfarrer Schlögelhofer wusste, bestand aus Bauernhöfen, aus großen Vierkantern, und er las mir zu meinem Erstaunen bereits die Abfolge der Eigentumsverhältnisse im letzten Jahrhundert vor: Schudutz 20, Hofname Haroldner, war am 27. März 1914, wie ich gebannt mitnotierte, von Leopold und Rosa Ebner erworben worden, am 16. März 1927 an Johann und Anna Muttenthaler übergeben und schließlich am 23. November per Tausch von Heinrich und Rosalia Pechböck übernommen worden. Acht Monate nach der Übergabe.

Verrückte Welt

Noch am selben Nachmittag fuhr ich nach Haag. Unterwegs machte ich in Purgstall Station und bekam allmählich ein Bild jener Kriegsgefangenenlager, von denen eines das Lager jenes Mannes gewesen war, der im Frühsommer des letzten Kriegsjahres meine Großmutter gezeugt hatte. Ich sah Bilder von Massenduschen, von Entlausungen, Arbeitseinsätzen und bekam Geschichten wie jene eines Russen erzählt, der sich als Verliebter nur schweren Herzens zur Heimkehr in die Ukraine entschieden hatte, dort Frau, Kinder und Familie als Bürgerkriegsopfer nur mehr verscharrt wiederfand, auf die Krim flüchtete, mit einem abziehenden britischen Schiff sich nach England rettete, um sich von dort wieder nach Purgstall zurückzuschlagen, seine Kriegsgefangenenliebe in die Arme zu schließen, zu heiraten und Jahrzehnte später seinem Wunsch entsprechend als Letzter am Kriegsgefangenenfriedhof begraben zu werden.

Verrückte Welt, verrückter Krieg. Die Sonne begann allmählich zu sinken, als ich wenige Kilometer weiter an der Bahnstation Mühling hielt. Ringsum hatte sich hier damals ein Lager ausgebreitet, in dem seit 1915 einige zehntausend Menschen interniert waren. Ich blickte mich um, Hitze stand in der Luft, die Abendsonne strahlte auf die Einfamilienhaussiedlungen beiderseits der Bahnstation. Kilometerweit hatte das Lager entlang der Erlauf gereicht. Welcher Geruch, welche Geräusche mussten hier in der Luft gelegen haben, welche Hoffnungen, welche Abgestumpftheit? Autos brausten vorbei. Wenig später fuhr ich dem Sonnenball hinterher von dieser Bahnstation Richtung Haag, unweit derer Egon Schiele als Lagerschreiber jene verrottende Mühle entdeckt hatte, deren Abbildung zum Signum dieser Endzeit wurde.

Schudutz 20, heute, nach einer vor wenigen Jahren erfolgten Neunummerierung aller Adressen rings um Haag, Schudutz 35, das ich im Gegenwartsmedium Google Maps nur unter der alten Adresse gefunden hätte, weshalb ich schließlich mit einem verkehrten Bild von Örtlichkeit und Hof von der Autobahn abbog. Umso schneller wurde dann nach wenigen Abzweigungen klar, dass keine Durchzugsstraße am Hof vorbeiführte, sondern schmale, geschotterte Fahrstraßen.

So näherte ich mich über die Hügelrücken neben der Autobahn der Adresse an. Das Rauschen der A1 durch die Wagenfenster, eine letzte Abzweigung noch, dann zwischen Sträuchern bereits die Hofzufahrt bergab. Vor mir ein großer, ein stolzer Vierkanter, vor dessen Abhang die Landschaft wie in verspielten kleinen Wellen das gegenüberliegende Strengberg und dessen markant langen Hügelrücken wie eine Insel umgaben.

Ich stellte vor der verschlossenen Hofeinfahrt den Wagen ab, stieg aus, horchte, kein Hund, stattdessen nur das Knacken des zwischen Hof und A1 durch den Himmel ziehenden Stromautobahn. Ich rief Hallo und sah ein offenes Fenster im alten Wohngebäude am Eck des Vierkanters, dessen weit herabgezogenes Dach und die dicken Mauern einem schnell eine Ahnung vom Alter dieses offensichtlich ältesten Gebäudeteils gaben.

Keine Antwort. Da und dort hingen, wie schon von der Autobahn aus gesehen, die hellbraunen Nebel maschineller Weizenernte über den hellen Feldern. Ich glaubte ein Singen auszumachen, doch es mussten Tonüberlappungen zwischen den hohen Stromleitungen im aufkommenden Abendwind und dem Autobahnrauschen sein. Hier war meine Großmutter ein Kind gewesen, hatte gespielt, war gesprungen, hatte geschaut. Ich atmete durch, sah zu den abendsonnenhellen Hauswandflecken am Hügelkamm Strengbergs hinüber, stellte mir das Leuchten der damaligen Stuben- und Stalllichter in den Kinderaugen meiner Großmutter vor und ahnte, warum sie immer von Strengberg erzählt hatte.

An der offenen, doch von alten Gitterstäben geschützten Fensteröffnung umrundete ich den Wohntrakt und läutete an. Keine Reaktion, kein Bellen, keine Schritte. Wieder der Blick über die Landschaft, erste Fotografien, dann auf die andere Hofseite, wo ein Heuanhänger mit plattem Reifen an der Ecke stand.

Erst kurz vor dem Aufbruch blickte ich durch die offenen Fenster, sah staunend eine alte, vielleicht zwei oder gar drei Jahrhunderte alte, sorgsam und aufwendig renovierte Stube. Erneut jetzt ein Singen, ich hielt die Luft an, hier, mit dem Kopf beinahe zwischen den Gitterstäben, hörte ich tatsächlich Musik, die aus dem Nebenraum kam. Sie hatte sich offenbar gerade erst eingeschaltet, nun war es keine Einbildung. Ich rief noch einmal und hatte Gänsehaut. Im Gespräch mit den Nachbarn wurde mir später bei einem Glas Most klar, das vermutlich die ohnedies an jeder Hofseite deutlich ausgewiesene Videoüberwachung auf mich reagiert hatte. Dazu halb im Scherz, halb im Ernst die Vermutung, dass die seit wenigen Jahren neuen und derzeit in den USA ansässigen Besitzer mir beim Schauen womöglich zugesehen hätten.

Wer Berta Ebner gewesen war, wer ihre Mutter, wer ihre Großeltern Leopold und Rosa Ebner und wer schließlich Johann Muttenthaler, der im Jahr 1927 den Hof verspielt hatte, wusste von den Nachbarn niemand mehr. Wieder zu Hause, nachdem ich mir Notizen vom Tag, seinen Augenblicken und Rätseln gemacht hatte, klappte ich spätnachts noch einmal meinen Laptop auf. Mir ließ keine Ruhe, dass der vielleicht direkteste Weg, etwas über damals zu erfahren, abgeschnitten war, da Heinrich und Rosalia Pechböck den Haroldner-Hof 1936 einfach wieder verkauft hatten und damit weder im Grundbuch von Schudutz 20 noch per Google-Suche Nachkommen dieses Namens in Haag ausfindig zu machen waren.

Es erschien hoffnungslos

Ich öffnete history.stadthaag. com, die Geschichtsarchivseite des Pfarrers, klickte mich durch die gesammelten Grundbuchseiten der unterschiedlichen Katastralgemeinden von Edelhof bis Schudutz. Zuerst wahllos, dann gezielt, es schien hoffnungslos. Durch die Gasse fuhr ein Wagen, erst jetzt, kurz vor Mitternacht, kühlte die Stadtsommerluft allmählich ab. Ich stellte mir vor, wie in der Familie Pechböcks der Wirtshaustischgewinn des Haroldner über die Jahrzehnte hindurch weitererzählt worden war. Und mich berührte allein die bloße Vorstellung, dass die Geschichte vielleicht noch existierte: An der anderen Küste jenes Schweigens, das sich in der Familie meiner Großmutter bald nach den Geschehnissen breitgemacht haben musste, um gemeinsam weiterkämpfen zu können.

Im letzten Drittel der Einträge der ersten hier gelisteten Katastralgemeinde hatte ich nach einem Durchforsten des Schudutz-Verzeichnisses schließlich abgebrochen. Nun musste ich nicht lange fortsetzen, um erneut auf Heinrich und Rosalia Pechböck zu stoßen. Am 9. November hatten sie in Edelhof 60 die "Wirthschaft Nr. 27" gekauft. Am jenem 9. November, an dem sie Schudutz 20 verkauft hatten. Und unter dem Hofnamen Hansl in der Zinkhub fand seither kein Verkauf mehr statt, lediglich familiäre Übergaben. Ich hatte die Nachkommen der Pechböcks gefunden und mit einer einzigen Eingabe auch deren Telefonnummer. Vielleicht rufe ich sie an und frage sie. Vielleicht aber auch nicht. (Martin Prinz, Album, 1.8.2015)