Professor Carl Hart betritt den Hörsaal 614 des Psychologie-Instituts der Columbia-Universität in New York, füttert den Computer mit Power-Point-Seiten und beginnt seine Vorlesung. "Wie Drogenkonsum gemessen wird" steht für heute auf dem Plan, eine scheinbar trockene Routineangelegenheit. Fast 60 Studenten sind in Harts Kurs "PSYC 2460, Drugs and Behavior" inskribiert, und obwohl es noch nicht einmal neun Uhr morgens ist, folgen sie hellwach seinen Ausführungen, tippen mit, diskutieren, stellen Fragen.

Denn worum es hier geht, ist alles andere als Routine. Hart hat es sich zu einer seiner Aufgaben gemacht, zu hinterfragen, was an wissenschaftlichen Studien über Drogen an die Öffentlichkeit gelangt und für Angst und Missverständnisse sorgt; mehr noch: wie diese Ergebnisse überhaupt zustande kommen. Wenn wir hören "X ist gefährlich / macht süchtig / bringt einen um" – wobei X von Marihuana bis Crack alles Mögliche sein kann -, dann hakt Hart nach und fragt: Wie ist diese Schlussfolgerung zustande gekommen? Ist sie von Tieren auf Menschen verallgemeinerbar? Wie hoch war die Dosierung? Und vor allem: Wurden soziale und ökonomische Faktoren berücksichtigt?

Konkret präsentiert Hart an diesem Dienstagmorgen Studien über die Neurotoxizität von Methamphetamin, also Forschung, die untersucht, ob und wie Crystal Meth und verwandte Substanzen das Nervensystem ruinieren. Indem er ein Forschungsdetail nach dem anderen überprüft, animiert er die Studenten zu sokratischen Gesprächen und weckt ihr Misstrauen gegen leichtfertige Schlüsse. "Wie stark war die Dosierung, die man den an keine Substanzen gewöhnten Ratten verabreicht hat?" Aha, das Zwanzigfache des normal Zuträglichen. "Wie groß wäre die Wirkung, wenn man die Tiere langsam an den Konsum gewöhnte?" Das sei in dieser Studie nicht untersucht worden, aber andere hätten ergeben, dass die schädlichen Effekte signifikant geringer ausfallen würden, wie übrigens bei den meisten Drogen.

"Warum wird so etwas an Tieren getestet?" Wahrscheinlich, so eine Studentin, damit man überhaupt eine große Wirkung nachweisen kann, ohne Menschen zu gefährden: "Ist das nun schlechte Wissenschaft, 'bad science'?", will Hart wissen. Nun, man wolle eben die Grenzen abstecken, die Extremfälle testen. Das sei schon in Ordnung, aber wenn man sich darauf beschränkt, ergibt das viele schiefe Bilder vom Drogenkonsum.

Hart zeigt den Studenten, wie solche Bilder in die Drogenpolitik einfließen, wie sich die Öffentlichkeit auf Horrorszenarios, auf Drogendealer und Bandenkriege konzentriert und dabei den Unterschied zu den Substanzen, um die es geht, aus den Augen verliert.

Professor für Psychologie und Psychiatrie

Wie wenige ist Carl Hart prädestiniert, in Fragen von Drogenkonsum und -politik seine Stimme zu erheben. Er hat Psychologie und Neurowissenschaften studiert und mit einem Ph.D. in Neuroscience abgeschlossen. An der Columbia ist er Professor für Psychologie und Psychiatrie, an der Abteilung für Drogenmissbrauch des Psychiatrischen Instituts des Staates New York arbeitet er als Forscher. Sein offizieller Titel ist Neuropsychopharmakologe. Diese Bezeichnung ist schon kompliziert genug – sie signalisiert, dass es um die Zusammenhänge zwischen dem Ner-vensystem, dem mentalen Bereich und "Drugs" im weiteren Sinn, also Drogen und Medikamente, geht. Doch, so Hart, "eigentlich möchte ich noch ein ,Kultur-' oder ,Sozio-' vor meine Berufsbezeichnung hängen".

Denn alle Diskussionen über legale und illegale Drogen und Medikamente würden zu kurz greifen, wenn sie ignorieren, in welcher sozialen und ökonomischen Umgebung, unter wie viel Stress und Paranoia, mit wie viel oder wenig Aussicht auf eine lebenswerte Zukunft Drogenkonsum bzw. -missbrauch stattfinden.

Genau das aber ist Harts eigentliches Anliegen, und er weiß, wovon er spricht. 1966 geboren, ist er im schwarzen Ghetto von Miami in einer dysfunktionalen Familie aufgewachsen. Er hat Marihuana und Meth konsumiert, Heroin und Kokain. Er hat mit Drogen gehandelt, illegal Waffen besessen, in Geschäften geklaut, ist mehrmals vor der Polizei geflüchtet.

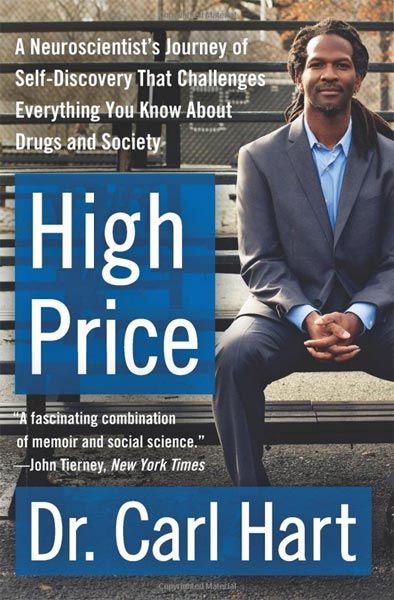

Wie er es aus diesem Eck auf einen Lehrstuhl geschafft hat – als erster afroamerikanischer Professor in Sciences an der Columbia-Universität -, das beschreibt er in dem beeindruckenden Buch High Price.

"Intellektuelle" – dieses Zitat des marokkanischen Schriftstellers Tahar Ben Jelloun ist dem Buch vorangestellt – "die den Mut gehabt haben, ihre Opposition zu äußern, haben oft einen sehr hohen Preis bezahlt." Mit High Price hat Hart teils eine schonungslose Autobiografie geschrieben, teils eine Bildungsgeschichte, teils ein Sachbuch über den Stand der Drogenforschung und, als Resultat aus alldem, ein Plädoyer für einen anderen Blick auf "das Drogenproblem".

Hart lässt den Leser an der Erfahrung teilhaben, arm und schwarz abseits des amerikanischen Mainstreams aufzuwachsen: was es heißt, wenn man "weißes" Englisch als sozusagen zweite Sprache erlernen muss, andererseits sehr genau lernt, die Körpersprache anderer Menschen zu lesen, weil man das buchstäblich zum Überleben braucht; was es bedeutet, wenn Wünsche nach Zugehörigkeit oder wenigstens nach so etwas wie Sicherheit unerwidert bleiben, immer und immer wieder – sogar Ratten würden weniger an frei verfügbaren Drogen konsumieren, wenn sie sich stressfrei bewegen können, statt in einem Käfig zusammengepfercht zu sein. Das habe eine Studie bereits 1978 ergeben.

Glück, Zufälle und Mentoren

Noch früher aber, vor fast 45 Jahren, begann unter der Regierung Nixon der bis heute sinn- und erfolglose "War on drugs". Er ist die Folie, vor der sich Erfahrungen wie die des jungen Carl abheben. Auch bis dahin als Freizeitbeschäftigung bzw. seit Jahrtausenden als Heilmittel verwendete Substanzen wurden nun als "Schedule 1 drugs" (äußerst gefährlich und ohne medizinischen Wert) mit Heroin gleichgestellt und werden mit der gleichen Härte verfolgt. Die Folgen sind inzwischen allgemein bekannt: noch mehr Bandenkriege, überfüllte Gefängnisse und die zunehmende Stigmatisierung einer schwarzen "underclass".

Diese allgemeinen Erkenntnisse ergänzt Hart durch seine eigene Geschichte. Lange habe auch er geglaubt, dass die Drogen an der Misere seiner Hood, seiner Freunde schuld seien. Die offizielle Lesart, dass sie per se das soziale Geflecht des Landes zerstören, wurde ja auch von schwarzen Kongressabgeordneten unterschrieben – als ob es hier ein Geflecht gebe, dem alle gleichermaßen verbunden sind.

Glück, Zufällen und Mentoren habe er es zu verdanken, schreibt Hart, dass er dieser Ideologie entkommen und sie dann noch dazu kritisch hinterfragen konnte. Nach der Highschool hatte er zunächst keine Ahnung, wie es weitergehen sollte, entschloss sich dann kurzfristig, zur Air Force zu gehen. Zum ersten Mal in seinem Leben erfuhr er, wie sich das anfühlt, wenn man nicht nach seiner Hautfarbe oder Sprache beurteilt wird, sondern nach seiner Leistung, und wenn man mehr oder weniger gleich wie alle anderen behandelt wird. Die Erfahrung sollte sich in Übersee wiederholen. In England wurde er einmal von der Polizei angehalten, aber bloß, weil ein Rücklicht des Wagens nicht funktionierte ("Wir wollten Sie das nur wissen lassen, Sir"). "Eine Begegnung mit der Polizei ohne Anspannung oder Angst: Das war merkwürdig."

In seinem Inneren stellte sich eine Weiche nach der anderen.Er hörte Musik, die ihm fremd gewesen war, Ella Fitzgerald, Bob Marley, Gil Scott-Heron vor allem. Er diskutierte nächtelang, las Unmengen. "Ich hatte viel kulturelles Kapital", fasst er zusammen. College war der nächste, fast logische Schritt, ein großer in seiner Familie, in der es kaum jemand auch nur bis zum Ende der Highschool geschafft hatte.

Die Ausbildung an der Uni lenkte sein Interesse an Drogen in die Richtung, die er bis heute verfolgt: evidenzbasiertes Forschen statt Emotionen, Misstrauen gegen vorgefasste Meinungen und der Drang, vorgeblichen Gründen auf den wahren Grund zu gehen. So untersuchte er am Psychiatrischen Institut von Columbia, wie regelmäßige Kokainkonsumenten reagieren, wenn ihnen statt einer weiteren Dosis eine geringe Menge Geld angeboten wurde. Zu einem guten Prozentsatz zogen sie das Geld vor.

Es war keine perfekte Studie – die Situation der vorübergehend im Institut wohnenden Versuchspersonen war künstlich, sie kamen aus einer funktionierenden sozialen Umgebung -, doch Hart konnte zumindest zeigen, dass ihr Kokskonsum keine alles andere verdrängende Sucht darstellte. Studien dieser Art machten ihn über die wissenschaftliche Gemeinschaft hinaus bekannt und auf dem Campus zu einem Star.

Bob Marley an der Wand

An der Wand von Carl Harts Büro in der Uni hängt ein Poster von Bob Marley. Harts eigene Dreadlocks sind fast noch aufwendiger als die des Reggae-Stars. Silberne Ringe und ein Stein blitzen an seinen Ohren auf und, wenn er lacht, ein Goldzahn in seinem Mund. Professoren einer ehrwürdigen Ivy-League-Uni stellt man sich anders vor. Doch gerade darin liegt vielleicht der Grund für sein Äußeres: Ich habe es geschafft, mag er signalisieren, trotz aller Merkmale, die dagegen sprechen. Mehr Street-Credibility? Er lacht. "Wenn ich meine Forschung mache, bin ich ein weißer Labormantel wie die anderen."

Bei öffentlichen Auftritten allerdings kann sein Habitus schon helfen, etwa wenn er in Interviews sagt, dass die meisten Drogenforscher von Drogen keine Ahnung haben. "Das Problem ist, es stimmt", sagt Hart. Er bemühe sich, in seinen Publikationen die Fakten für sich sprechen zu lassen.

Wenn er hingegen in öffentlichen Foren auftrete, bei einem TED-Talk etwa oder im Gespräch mit dem konservativen TV-Talkshow-Master Bill O'Reilly, dann stelle er die Schlussfolgerungen aus seiner Arbeit in allen Konsequenzen dar und bette sie in gesellschaftliche Befunde ein. Insbesondere seit der Legalisierung von Marihuana in einigen US-Bundesstaaten wird er häufiger gefragt, wie er es mit den diesbezüglichen Gesetzen und ihren Folgen hält.

"Es sind mehrere Dinge", sagt Hart, "die sich relativ klar sagen lassen: 80 Prozent der Konsumenten von Drogen, auch der ,harten', sind nicht süchtig, sondern können mit ihrer Gewohnheit umgehen. Armut und Kriminalität insbesondere in der schwarzen Bevölkerung gab es auch vor den Drogenwellen der letzten Jahrzehnte; die Drogen sind vor allem ein Vorwand, um Feindbilder zu schaffen. Mehr als 80 Prozent der wegen Drogenbesitz oder -handel Inhaftierten sind Schwarze, obwohl die Mehrheit der Konsumenten weiß ist. Die Antwort auf das Drogenproblem liegt nicht in noch mehr Strafen, sondern in attraktiven sozialen, beruflichen, ökonomischen Alternativen. Alle Drogen sollten entkriminalisiert und kontrolliert verabreicht werden; das wäre der erste Schritt einer vernünftigen Drogenpolitik. Und die Wissenschaft sollte so eine Politik anleiten. Die größten Probleme sind nicht die Drogen selbst, sondern Armut, Arbeitslosigkeit, Ignoranz – und die bestehenden Drogengesetze."

Zu den Entwicklungen in Colorado, Washington und anderen Staaten, in denen Marihuana freigegeben worden ist, meint er, dass man abwarten und sich die ersten Studien genau ansehen müsse – "the drug data pusher" nennt ihn das Magazin Wired. "Es wird wieder Untersuchungen geben", sagt er, "die nachweisen wollen, dass Pot rauchen dumm macht, dass es ein Einstieg für andere Drogen ist usw." Und wieder werde man Schlussfolgerungen auseinanderklauben müssen, die die Gefahren aufbauschen – "die Forschungsinstitute wollen schließlich weiter finanziert werden" – oder methodisch unsauber argumentieren. Beliebt sei etwa immer gewesen, aufeinanderfolgende Phänomene mit Kausalitäten zu verwechseln. "Heroin-User haben früher Gras geraucht? Sie haben früher auch Milch getrunken!"

Therapie statt Strafen

Harts Arbeiten haben ihn über die Staaten hinaus bekanntgemacht. Neben dem Marley-Poster hängen in seinem Büro die Ankündigung der brasilianischen Ausgabe seines Buches – "Um Preço Muito Alto" – und Ausschnitte unter anderem aus schweizerischen und polnischen Zeitungen, die sich mit seiner Forschung beschäftigen (außerdem das Faksimile eines Aufmachers der New York Times von 1914 (!), dem zufolge afroamerikanische "Kokain-Unholde" eine neue Bedrohung aus dem Süden seien – "Negro Cocaine ,Fiends' Are a New Southern Menace").

Die Drogenpolitik in den Niederlanden, in der Tschechischen Re-publik und in der Schweiz verfolgt er mit Interesse. Vor allem findet er beeindruckend, wie Portugal auf den stark angewachsenen Heroinkonsum reagiert hat: "Therapie statt Strafen, und was die Gefängnisse gekostet haben, geht jetzt in entsprechende Einrichtungen."

Das begrüßt auch die Psychiaterin Gabriele Fischer von der Med-Uni Wien, Leiterin der Drogenambulanz. Sie kennt Carl Hart beruflich seit Jahrzehnten, beide haben für das National Institute on Drug Abuse in den USA geforscht. Fischer ist sich mit ihrem Kollegen einig, dass die soziale Komponente und eine psychische wie physische Gesundheit entscheidende Rollen spielen, wenn es darum geht, nicht abhängig zu werden. Allerdings findet sie, dass Hart genetische Faktoren für Suchtverhalten nicht genügend berücksichtige. "Er sagt, es gebe keine Sucht. Doch es gibt eine mehr oder weniger vorhandene Empfindlichkeit." Und sie zitiert gerade amerikanische Studien, die nachweisen, dass intakte Familien, sozialer Zusammenhalt und das Fehlen einer genetischen Belastung schützende Faktoren sind; manchmal auch, wie Harts Biografie zeige, Glück und Mentoren zum richtigen Zeitpunkt.

Erkundung von Risikogruppen

Dem widerspricht Hart nicht. Er würde auch unterschreiben, dass, wie Fischer sagt, die USA vorbildlich in der empirischen Erkundung von Risikogruppen und in der Entwicklung von Medikamenten sind. Österreich habe dafür, so Fischer, wie andere europäische Staaten ein Niveau an Grundsicherung, "wie man es sich in Amerika gar nicht vorstellen kann". Dafür wiederum erschöpfe sich die Drogen betreffende Kommunikationsstrategie hierzulande in Kampagnen, die an den Zielgruppen vorbeigehen und von Entscheidungsträgern willkürlich lanciert würden: "Eminenzbasiert" nennt Fischer sie, im Gegensatz zu den immerhin evidenzbasierten Entscheidungen jenseits des Atlantiks.

Da allerdings ist sich Hart nicht so sicher, und gegenüber der lobend erwähnten Pharmaforschung bleibt er ebenfalls skeptisch. Zwar hat sich seit Beginn des sogenannten Kriegs gegen Drogen einiges geändert. Die öffentliche Meinung kippt immer mehr in Richtung Legalisierung oder Entkriminalisierung, in mehr als zwei Dutzend US-Staaten ist zumindest das Letztere erreicht. In den Medien werden die therapeutischen Wirkungen von psychoaktiven Pflanzen heute ebenso diskutiert wie die Sinnlosigkeit von Gesetzen, die immer noch unzählige Menschen wegen Drogen hinter Gitter bringen. Das der Drogenpropaganda unverdäch-tige National Geographic-Magazin hebt eine Cannabis-Pflanze aufs Cover und berichtet sachlich über ihre kulturelle und medizinische Bedeutung.

Doch wer was konsumieren darf und mit welchen Konsequenzen, gibt Hart zu bedenken, sei immer noch eine Frage willkürlicher, oft sozial diskriminierender Entscheidungen und nicht rationaler Überlegungen. "Nehmen wir das Medikament Adderall", sagt er. "Das ist ein Psychostimulans, das millionenfach gegen Hyperaktivität und Narkolepsie verschrieben wird. Es ist chemisch gesehen ein Amphetamin und mit Meth verwandt. Das eine ist als Medikament im Umlauf, das andere gilt als gefährliche Droge – schauen Sie sich nur das Montana Meth Project (www.montanameth. org) an."

In der Klasse nimmt er das Beispiel auf. Er zitiert eine Untersuchung der US-Armee, die die beiden Substanzen verglichen hat. Adderall, stellte sich heraus, war therapeutisch weniger wirkungsvoll. "Sie sehen" , sagt er, "was bei uns ,Drogen' sind und was normal ist, das ist oft willkürlich. Und wenn es darum geht, was gut und was schlecht für unseren Körper ist? Betrachten wir unser täglich Brot – Fett, Zucker, industrielle Nahrung! Gibt es bessere Prädiktoren für einen Herzinfarkt?"

Carl Hart geht gerne vom konkreten Einzelfall zur großen Sicht über, zum "big picture". Auch das macht ihn zu einem ungewöhnlichen Vertreter seiner Zunft. Doch kommen wir noch einmal, wenn er es schon gerade im Unterricht behandelt, zum Thema Meth zurück: Wie realistisch findet er die TV-Serie Breaking Bad?

Hart lacht. "Ich habe mir viele Folgen angesehen. Ich finde sie sehr spannend und amüsant. Aber mit der Wirklichkeit von Meth haben sie sehr wenig zu tun." (Michael Freund, 25.7.2015)