Zukunft – mit diesem Begriff kann Rebecca Atong nur wenig anfangen. Apathisch starrt sie in die Ferne, ihr jüngstes von sieben Kindern im Arm, das verheißungsvoll in Richtung Mutterbrust schielt. Es will und will ihr keine Antwort auf die Frage einfallen, was sie sich von der Zukunft erhofft. Sie hat genug mit der Realität zu tun, die sich in einem Flüchtlingslager in Südsudans Hauptstadt Juba abspielt und von Unterernährung, dreckigem Wasser und der Cholera handelt. Hier werden die Auswüchse des Krebsgeschwürs Bürgerkrieg am deutlichsten sichtbar.

Hoffnung ist auch so ein Begriff, der im jüngsten Staat der Welt derzeit fehl am Platz zu sein scheint – auch wenn Regierungsvertreter in bravem Gehorsam den baldigen Frieden prophezeien (siehe Artikel unten) und rund um das Mausoleum von John Garang die Vorbereitungen für den heutigen Unabhängigkeitstag auf Hochtouren laufen. Vor genau vier Jahren wurde nach jahrzehntelangem Sezessionskrieg durch die von Nationalheld Garang gegründete Sudanesische Volksbefreiungsarmee (SPLA) die Unabhängigkeit des Südsudan ausgerufen.

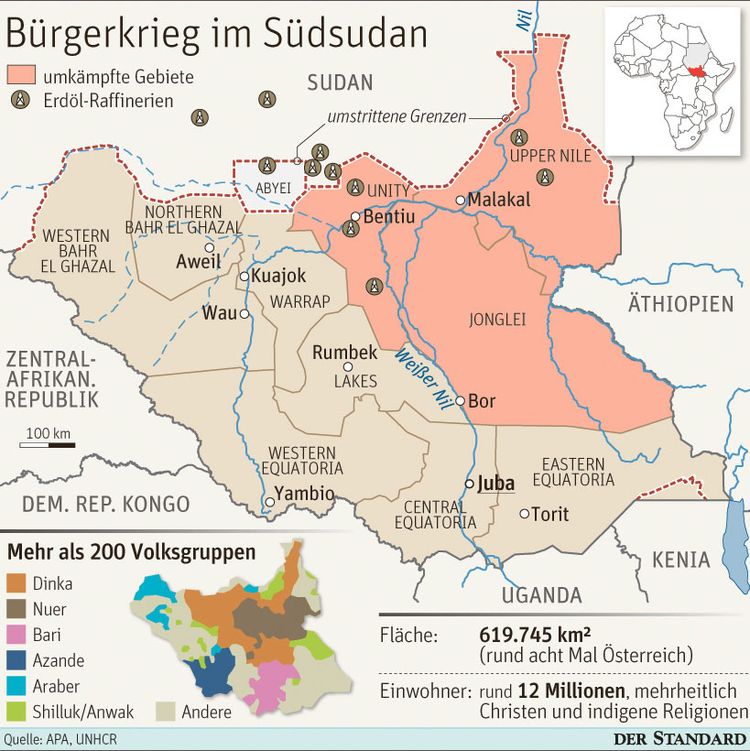

Losgelöst vom muslimisch geprägten Sudan, stand das christlich dominierte Land vor einer – in afrikanischen Dimensionen gedacht – blühenden Zukunft. Fruchtbare Regionen im Süden, reichhaltige Ölfelder im Norden, Unterstützung durch mehrere Nachbarstaaten, Europa und vor allem die USA. Dann folgte der 15. Dezember 2013 – der Südsudan wurde vom Krebs befallen. In Militärbaracken entzündete sich ein bis heute andauernder Konflikt zwischen Präsident Salva Kiir und seinem ehemaligen Vizepräsidenten Riek Machar – ein Machtkampf mit einer starken ethnischen Komponente, gehören die Kontrahenten doch den beiden größten Volksgruppen Dinka (Kiir) und Nuer (Machar) an.

Flucht ins nächste Elend

Monoton schildert die 35-jährige Rebecca Atong ihre Flucht vom zentral gelegenen Bor nach Juba, während das Kind, eineinhalb Lenze zählend, endlich an der mütterlichen Brust saugen darf. "Ich ging mit dem Kind auf dem Arm aus dem Haus, dahinter mein Mann, ein Arzt. Die Rebellen haben ihn einfach erschossen." Der Grund? Er war ein Dinka, nicht mehr und nicht weniger. Ohne Hab und Gut flüchtete Familie Atong ins 200 Kilometer entfernte Juba – hinein ins nächste Elend. Gemeinsam mit 6.400 weiteren Binnenflüchtlingen lebt sie einem Lager, das von der Straße aus kaum einsehbar ist und von großflächiger Bierwerbung flankiert wird. Hier, auf einem ehemaligen Schulgelände, schoss direkt nach Kriegsausbruch die Ansammlung von Notunterkünften aus dem Boden, alle aus dem fragilen Konstrukt von Plastikplanen und Holzpflöcken bestehend.

In Atongs Zelt, das – großzügig geschätzt – etwa vier mal vier Meter groß ist, herrscht beißender Geruch, verstärkt durch die schwüle Hitze. Man mag sich kaum vorstellen, wie es hier nach den berüchtigten Regengüssen aussieht – die Regenzeit dauert von April bis Oktober an. Doch das größte Problem ist die Nahrungsfindung. Mit einem Zehn-Liter-Kübel Reis oder Mehl muss die achtköpfige Familie im Monat auskommen. "Die Nachbarn helfen mir, weil ich so viele kleine Kinder habe." Unterstützung kommt von vielen anderen Stämmen, hier spielen Ethnien keine Rolle – ein Hoffnungsschimmer.

Doch die nackten Zahlen erschlagen einen förmlich: Der Uno zufolge sind 4,5 Millionen von insgesamt etwa zwölf Millionen Südsudanesen akut vom Hunger bedroht, 250.000 Kinder leiden an akuter Unterernährung, zwei Millionen sind vom Bürgerkrieg geflüchtet. Und die hygienischen Zustände führen zu regelmäßigen Cholera-Ausbrüchen.

Bild nicht mehr verfügbar.

Auch das Bildungs- und das Gesundheitssystem blieben nicht verschont. Ärzte sind Mangelware, die Preise für Medikamente haben sich zumindest verdoppelt, und die meisten Lehrer besitzen selbst keine entsprechende Ausbildung. Die zahlreichen vor Ort tätigen Hilfsorganisationen versuchen dem Land aus der Misere zu helfen, doch es werden immer mehr Kämpfe, Flüchtlinge, hungrige Mäuler, Krankheiten. Die Uno schätzt, dass bis Jahresende knapp 1,5 Milliarden Euro zur Versorgung der Bevölkerung benötigt werden.

Viele Patienten, kaum Medikamente

Puru Betty passt nicht in dieses triste Bild hinein: Mit zusammengebundenen Haaren, goldener Halskette und einem weißen Kittel über dem schwarzen Kleid versprüht sie lächelnd einen Hauch von Optimismus. Die 26-jährige Ärztin arbeitet in einem von den Salesianern errichteten Spital in Gumbo, etwa 20 Kilometer von Juba entfernt. Sie und ihr Teilzeitkollege kümmern sich um die 2.040 Flüchtlinge, die im nahe gelegenen Camp untergebracht wurden. Es fehlt nicht nur, aber vor allem an Medikamenten, erzählt sie in ihrem Behandlungszimmer, während davor die Warteschlange rasch anwächst. Manchmal müssen an die hundert Patienten am Tag behandelt werden.

Ihr Gehalt, umgerechnet etwas mehr als 200 Euro, bezahlt die Caritas Österreich, die im Südsudan zahlreiche Projekte finanziert: von der Flüchtlingsversorgung bis zur Lehrerausbildung und eben der Gesundheitsversorgung. Betty, so erzählt sie, musste für das Studium einen Kredit aufnehmen. Ihre Eltern waren Bauern und waren schon froh darüber, die insgesamt elf Kinder versorgen zu können. Heute ist Betty hauptverantwortlich für die Familie, die sie mit einem Großteil ihres Gehalts unterstützt. Für ihre eigene dreiköpfige Familie bleiben im Monat umgerechnet etwa 30 Euro.

Im Ausland könnte sie viel mehr verdienen, doch das kommt für sie nicht infrage: "Ich wollte schon als Kind Ärztin werden, um Leuten zu helfen. Und hier brauchen viele Leute Hilfe." Vielleicht gibt es doch Hoffnung.

"Solange beide Seiten an den Sieg glauben, ist ein Frieden unmöglich"

Regierungsvertreter in Juba erwarten einen baldigen Frieden, von anderen Seiten werden pessimistischere Töne angeschlagen

Geht es nach Regierungsvertretern in Juba, dann kann die Lage so schlimm nicht sein. Hungersnot? Fehlanzeige. Frieden? "Er kann jederzeit kommen", sagt John O. Kanisio, Generalsekretär für Ernährungssicherheit im Landwirtschaftsministerium. Nur einen Zeitplan, den will er dann doch nicht benennen.

Bild nicht mehr verfügbar.

Abseits der Linie des Kabinetts von Präsident Salva Kiir, der am Mittwoch für weitere drei Jahre im Amt bestätigt wurde, stimmt Bangasi Joseph Bakasoro weitaus realistischere, weil pessimistischere Töne an. Der Gouverneur des Bundesstaates Western Equatoria gilt als weltoffener Politiker fernab des gedanklichen Einheitsbreis in der Hauptstadt. Hungersnot? Selbstverständlich, wenn derzeit auch auf die drei hartumkämpften Bundesstaaten Unity, Upper Nile und Jonglei begrenzt. "Wir haben eine hohe Inflation, die Landwirtschaft ist eingebrochen, Schulen bleiben geschlossen", findet Bakasoro in seinem Büro in Yambio klare Worte für die Folgen des Bürgerkriegs, der deshalb noch nicht zu Ende sei, weil es "zu viele Player für ein Problem" gebe.

Was er damit meint: Der ostafrikanische Staatenbund Igad tritt bei den Friedensgesprächen als Vermittler auf, seine Mitglieder verfolgen in diesem Bürgerkrieg aber ihre eigenen Interessen. Der Sudan unterstützt militärisch Riek Machars Rebellen, um den Südsudan zu destabilisieren und im Konflikt um Ölfelder im Grenzgebiet die Oberhand gewinnen zu können. Auf der Gegenseite haben Uganda – ebenfalls militärisch involviert – und Kenia beträchtliche Wirtschaftsinteressen und benötigen dafür eine starke Zentralregierung in Juba als Partner.

Aus diesem Grund befinden sich die Gespräche derzeit auch im "Nirgendwo", erklärt John Ashworth. Der Brite lebt seit 32 Jahren im Land und ist Berater der einflussreichen Kirchen im Südsudan. "Solange beide Seiten an den Sieg glauben, ist ein Frieden unmöglich." Bis es irgendwann so weit ist, werden weiterhin kleinere Gruppen den Konflikt instrumentalisieren: "Er ist eine Möglichkeit für Warlords, zu kämpfen, sich an anderen zu rächen und zu sagen: 'Wir sind keine Warlords, wir kämpfen für die Regierung.'" Andere kleine Einheiten kämpfen um Ressourcen, vor allem Waffen, sagt Ashworth, "sie wechseln schnell die Seiten, wenn sie einen besseren Deal bekommen".

Bild nicht mehr verfügbar.

Auch Matthias Fettback schlägt ähnlich pessimistische Töne an: "Keiner der Kontrahenten kann derzeit Frieden schaffen." Der 60-jährige Deutsche besitzt ebenfalls jahrzehntelange Erfahrung in Afrika und arbeitet derzeit als technischer Berater für die Caritas Österreich im Südsudan. Eine oft vorgeschlagene Machtteilung zwischen Kiir und Machar hält er für nicht erfolgversprechend: "Das ist kein afrikanisches System, hier herrscht das Strong Leadership. Es kann nur einer Macht haben." (Kim Son Hoang aus Juba, Titelfoto: APA/Helmut Fohringer, 9.7.2015)