Wien – Johann Radon hielt sie nicht für zentral, seine 1917 verfasste Arbeit mit dem staubtrockenen Titel "Über die Bestimmung von Funktionen durch ihre Integralwerte längs gewisser Mannigfaltigkeiten". Er war einfach nur zufrieden, dass ihm diese Gedankenspielerei, dieses Rückrechnen von Eigenschaften der Bestandteile auf das große Ganze, wie man es vereinfacht nennen könnte, gelang.

Der sofortige Impact war gleich null, niemanden schien diese Publikation aus den "Sitzungsberichten der sächsischen Akademie der Wissenschaften" zu interessieren. 50 Jahre später sollte die Arbeit, heute als "Radon-Transformation" bekannt, wiederentdeckt werden und auf Umwegen eine Technik beeinflussen, die in der modernen Medizin nicht mehr wegzudenken ist: die Computertomografie. Sie funktioniert genau so, wie sich das Radon in der mathematischen Theorie vorgestellt hat: Aus den gemessenen Intensitäten vieler unterschiedlicher Strahlen, die den menschlichen Körper durchdringen, lässt sich dessen Dichteverteilung im Inneren berechnen – und man erkennt besser als auf Röntgenabbildungen, die nur Schatten zeigen, krankhafte Veränderungen wie Tumore.

Den ersten Computertomografen, mit dem 1971 eine Frau mit Gehirnzyste untersucht wurde, realisierte der Techniker Godfrey Hounsfield nach Vorarbeiten des Physikers Allan Cormack aus den 1960er-Jahren. Sie erhielten dafür 1979 den Medizin-Nobelpreis.

Erst nachdem die Technologie entwickelt wurde, hat man begonnen, sie mathematisch zu analysieren und hat in der Radon-Transformation die ideale mathematische Basis für neue, noch effizientere Algorithmen gesehen. Für Heinz Engl, Mathematiker und Rektor der Universität Wien, ist Radon damit ein Musterbeispiel für die Bedeutung von Grundlagenforschung, die ohne konkretes Ziel durchgeführt wird, aber irgendwann einmal zur einer bahnbrechenden Innovation führen kann. Engl selbst hat im Gedenken an den Mathematiker 2003 das Johann Radon Institute for Computational and Applied Mathematics (RICAM) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) gegründet

Inverse Probleme

Hier beschäftigt man sich bis heute mit "inversen Problemen": Man geht dabei von Beobachtungen aus und zieht Schlüsse auf die Gründe, die zu bestimmten Ereignissen führten – wie das auch bei der Radon-Transformation der Fall ist. Anwendungsmöglichkeiten gibt es aber nicht nur in der Medizintechnik, sondern auch in der Astrophysik und in der Stahlindustrie.

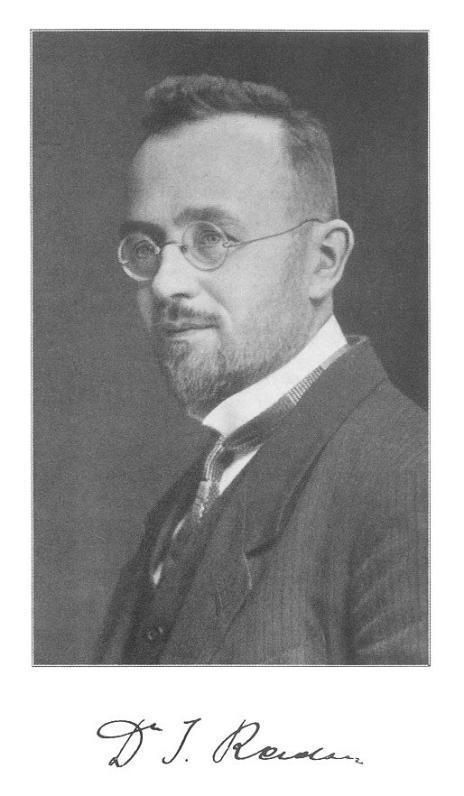

Radon selbst hat diese Möglichkeiten wohl schon erahnt. In seiner Antrittsrede "Mathematik und Naturerkenntnis" als Rektor der Uni Wien 1954 sprach er von mathematischen Spielereien, die plötzlich ein wertvolles Werkzeug sein könnten und ihre "latente Kraft und ungeahnter Weise" offenbaren. Das war wohl der Höhepunkt seiner Beziehung zur Uni Wien, wo er 1913/1914 habilitierte und seit 1946 Ordinarius war. Der 1887 im heutigen Tschechien geborene Mathematiker, der mehrere wichtige Berechnungen in der Geometrie durchführte, war dennoch von reinem Erkenntnisgewinn getrieben. Er war stets an vielen Dingen interessiert und konnte sein enormes Detailwissen auch jederzeit weitergeben – ohne als zurückhaltender Mann prahlerisch zu wirken: Seine Tochter Brigitte Bukovics berichtete von Spaziergängen, während deren er, damals schon Großvater, ihrem neugierigen Sohn die Namen aller Pflanzen nennen konnte. "Als Kind war ich überzeugt, dass Vater alles weiß, obwohl er nicht zu den Menschen gehört hat, die einfach irgendetwas sagen, wenn sie die richtige Antwort nicht wissen", schrieb sie. Radon war aber nicht nur in der Pflanzenkunde beschlagen, er spielte Geige und sang mit einer, wie sie schrieb, "schönen Baritonstimme".

Auch Latein und Griechisch hatte er so gut gelernt, dass er sich darin ausdrücken konnte. Wahrscheinlich hätte Radon also in vielen Bereichen großen Erfolg gehabt, er hatte ihn aber in einer Wissenschaft, für die er aufgrund seiner Genauigkeit und seiner Eigenschaft, über tiefgreifende Fragen wirklich gründlich nachdenken zu wollen, ebenfalls prädestiniert schien: der Mathematik. Zeitzeugen berichten, dass er in der Lehre stets geduldig war: ein sehr beliebter Hochschullehrer. Johann Radon, während des Zweiten Weltkriegs in Breslau an der Universität tätig, veröffentlichte übrigens verschiedenen Schätzungen zufolge nicht mehr als 50 Arbeiten. Heute wäre das undenkbar. Es heißt, er war zu selbstkritisch, um Arbeiten schneller fertigstellen zu können.

Über die Mathematik hat Radon in der Familie nie gesprochen. Hier musizierte er eher: Bukovics erinnerte sich einmal an eine Bootsfahrt, als er in Greifswald in einer kleinen preußischen Universität beschäftigt war: "Auf solchen Fahrten sang Vater gern österreichische Volkslieder, aber auch Studentenlieder, die von den Studenten bevorzugt wurden, und begleitete sich dabei auf der Laute." Welch ein idyllisches Bild! (Peter Illetschko, 26.6.2015)