Bis Jahresende hat Slack nach eigener Prognose bereits zwei bis drei Millionen Kunden.

E.Mails sind seit Jahrzehnten fixer Bestandteil der Kommunikation beinahe aller Internetnutzer. Dabei hat das Medium zahlreiche Schwächen. Trotz aller Filtermaßnahmen muss man sich auch heute noch mit Spam- und Phishing-Nachrichten ärgern und einige Zeit aufwenden, um Ordnung in die tägliche Nachrichtenflut zu bringen.

Trotz zahlreicher Anläufe ändert sich an der Vorherrschaft des "elektronischen Briefes" bislang wenig. Viele IT-Größen, die durch die Bank eigene Webmail-Dienste anbieten, sind daher dazu übergegangen, den Umgang zu vereinfachen – zuletzt etwa Google mit seinem neuen "Inbox"-Client für Gmail. Zumindest im Büro ist aber mittlerweile ein neuer Herausforderer erwachsen: Slack. Über seine Vorzüge klärt die New York Times auf.

Erfolgreicher Start

Das Tool stammt von einem kalifornischen Start-up und sieht auf den ersten Blick aus wie andere Messenger auch. Doch er bietet dort Zusatzfunktionen, wo die Kapazitäten der E-Mail an ihre Grenzen gelangen. Damit konnte man, so die Eigenangabe, in einem Jahr eine halbe Million Kunden gewinnen, zwei bis drei Millionen sollen es bis Jahresende werden. Verwendung findet Slack sowohl bei kleinen Betrieben, als auch bei Größen wie Comcast, Walmart und auch bei der New York Times.

Angeboten wird eine Gratisversion sowie eine Ausgabe, die ab 6,50 Dollar pro Nutzer erweiterte Funktionen bietet. Profitabel ist die Unternehmung allerdings noch nicht, man hat bislang aber wenig Probleme, benötigtes Kapital aufzustellen. Investoren bewerten das Unternehmen mittlerweile mit mehr als einer Milliarde Dollar.

Das Verschwinden der Einzelkämpfer

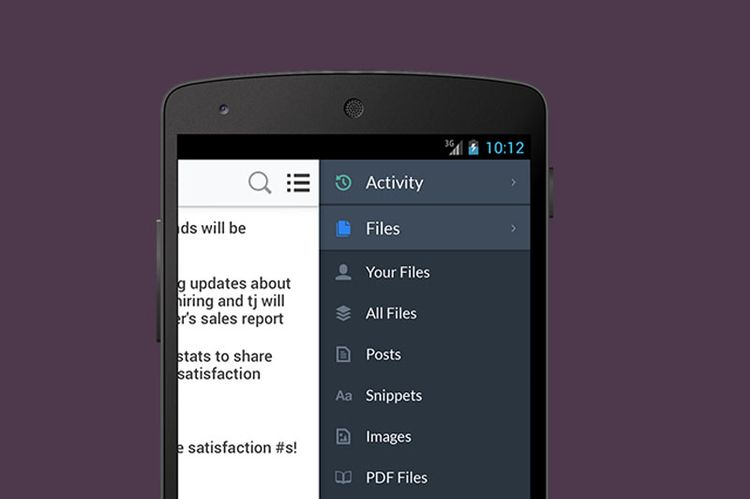

Was Slack abhebt, sind Lösungen, die die Zusammenarbeit und betriebliche Kommunikation begünstigen sollen. So werden Interaktionen und Konversationen archiviert und sind mit einer gut funktionierenden Suchmaschine durchforstbar. Die Software lässt sich einfach an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen und läuft plattformübergreifend auf Desktops und Mobilgeräten.

Die Philosophie hinter Slack wird von CEO und Mitgründer Stewart Butterfield vorangetrieben. Er ist der Ansicht, dass Menschen in Zukunft ihre zunehmend komplexer werdenden Jobs fast alle im Team erledigt werden und nicht von Einzelkämpfern. Dafür braucht es entsprechende Werkzeuge und betriebliche Transparenz, weswegen der Input eines Mitarbeiters in Slack standardmäßig von jedem anderen Slack-User im Unternehmen gesehen werden kann. Das soll auch abteilungsübergreifende Kollaboration erleichtern. Aber auch ein Modus für private Unterredungen ist implementiert.

Historischer Schatz

Aus den archivierten Gesprächen und Interaktionen erwächst mit der Zeit ein "historischer Wissensschatz, dessen Erforschung wertvolle Informationen birgt. New York Times-Autor Farhad Manjoo, der in Kalifornien arbeitet, beschreibt etwa, wie er durch Slack bessere Einblicke in die Arbeitsprozesse und inhaltlichen Diskussionen in der New Yorker Redaktion erhält und sich in Gespräche einklinken kann – was ihm auch ein Gefühl der Nähe zu seinen Kollegen verschafft.

Konkurrenz und Kritik

Freilich hat auch Slack Konkurrenz, etwa in Form von Quip, Asana oder Hipchat. Dazu gab es in der Vergangenheit auch schon Kritik, weil die Betreiber es bei großen Unternehmen aus Compliance-Gründen extra ermöglicht haben, dass auch Privatgespräche von Mitarbeitern archiviert werden können und auf Anfrage von Teamleitern eingesehen werden können. Dies geschieht laut The Verge allerdings nicht mit wenigen Klicks, sondern setzt ein Antragsverfahren inklusive klassischem Brief auf firmeneigenem Briefpapier voraus. (gpi, derStandard.at, 13.03.2015)