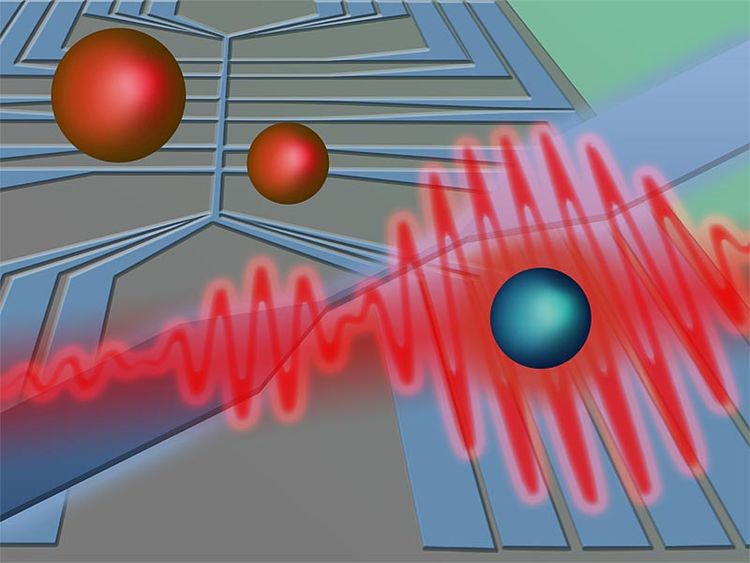

Atome, Photonen, Schaltkreise: Unterschiedliche Quantensysteme haben unterschiedliche Vor- und Nachteile.

Wien - Heimische Physiker sehen die Zukunft der Quantentechnologie vor allem in Hybridsystemen. In diesen könnten die Vorteile verschiedener Quantensysteme wie Photonen, in elektromagnetischen Fallen gehaltenen Ionen oder Diamanten mit Störstellen kombiniert werden, berichten Quantenphysiker um Peter Rabl und Jörg Schmiedmayer vom Atominstitut der Technischen Universität (TU) Wien in einem Perspektiven-Artikel im Fachjournal "PNAS".

Quantentechnologien haben in den vergangenen Jahren riesige Fortschritte gemacht, konkrete Anwendungen zeichnen sich ab: Quantencomputer könnten die Leistung herkömmlicher Rechner drastisch übertreffen oder Quantenkommunikation die abhörsichere Übertragung von Information ermöglichen. Dabei gibt es für die Realisierung der verschiedenen Anwendungen Konzepte mit unterschiedlichen Quantensystemen.

All diesen Konzepten zu eigen ist die besondere Eigenschaft der Quantenwelt, dass sich Quantensysteme gleichzeitig in unterschiedlichen Zuständen befinden können. Um beim Beispiel Computer zu bleiben: In der klassischen Informationstechnologie kann ein Bit, die kleinste Informationseinheit, nur zwei Zustände (Ja/Nein oder 0/1) einnehmen. Im Quantencomputer dienen dagegen Quantenzustände als kleinste Einheit - genannt Quantenbit (Qubit). Und diese können wegen der eigenartig anmutenden Gesetze der Quantenphysik verschiedene Schwebezustände - die Wissenschafter sprechen von "Überlagerungszuständen" oder "Superposition" - zwischen zwei Möglichkeiten einnehmen. Mit mehreren Qubits könnte man deshalb bestimmte Probleme wesentlich schneller lösen als in einem klassischen Computer.

Große Auswahl an Möglichkeiten

Noch ist allerdings nicht klar, ob in einem künftigen Quantencomputer Photonen, in elektromagnetischen Fallen gehaltene Ionen, winzige Defekte in Festkörpern wie Diamanten, in Nanostrukturen eingesperrte Elektronen oder Cooper-Paare in Supraleiter als Quantensystem genutzt werden.

In den Laboratorien kann jedes einzelne dieser Systeme bereits gut manipuliert und kontrolliert werden. Jedes könne aber nur einige wenige spezielle Funktionen erfüllen, jedes habe Vor- und Nachteile, keines sei für alle Anwendungen geeignet, erklärte Schmiedmayer. So lässt sich mit Photonen Information gut übertragen, aber nicht speichern. Dafür eignen sich wiederum Ionen, die in elektromagnetischen Fallen festgehalten werden.

Ein großes Problem der Quantensysteme sind "Störungen" durch die Außenwelt, durch sie gehen die empfindlichen Überlagerungszustände verloren. Je besser ein System von der Umwelt abgeschirmt ist, umso länger bleibt die Superposition erhalten. Doch in gut abgeschirmten Systemen ist es schwierig, einen Quantenzustand zu verändern oder ihn auszulesen.

"Genau deshalb ist es wichtig, unterschiedliche Quantensysteme miteinander zu kombinieren", erklärte Schmiedmayer in einer Aussendung der TU. So konnte vergangenes Jahr Johannes Majer vom Atominstitut der TU Wien mit Diamanten, in denen Stickstoffatome als Störstellen eingebaut sind, und Mikrowellen in supraleitenden Schaltkreisen zwei völlig verschiedene Quantensysteme koppeln, um - analog zum herkömmlichen Computer - Prozessor und Arbeitsspeicher eines Quantencomputers zu bilden. Die Mikrowellen erlauben eine schnelle Manipulation des Systems, die Stickstoffatome sorgen für die nötige Speicher-Stabilität.

Weiterhin ein langer Weg

Schmiedmayer ist sich sicher, dass man "solche Hybridsysteme nicht nur für Quantencomputer brauchen wird, sondern auch für Quantenkommunikation, oder Quanten-Messgeräte". Entscheidend, aber auch schwierig sei es, die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Quantensystemen sehr genau zu kennen. Die Grundprinzipien würde man mittlerweile gut verstehen, und man wisse, warum manche Kombinationen besser als andere funktionieren.

Dennoch sei es noch ein langer Weg bis zur praktischen Anwendung von Hybridsystemen. Prognosen, wie schnell Quantentechnologien in den Alltag einziehen werden, macht Schmiedmayer deshalb nicht, klar ist für ihn allerdings: "Irgendwann kommen die Quantentechnologien - und wenn sie kommen, dann werden es sicher hybride Quantensysteme sein." (APA/red, derStandard.at, 9.3.2015)