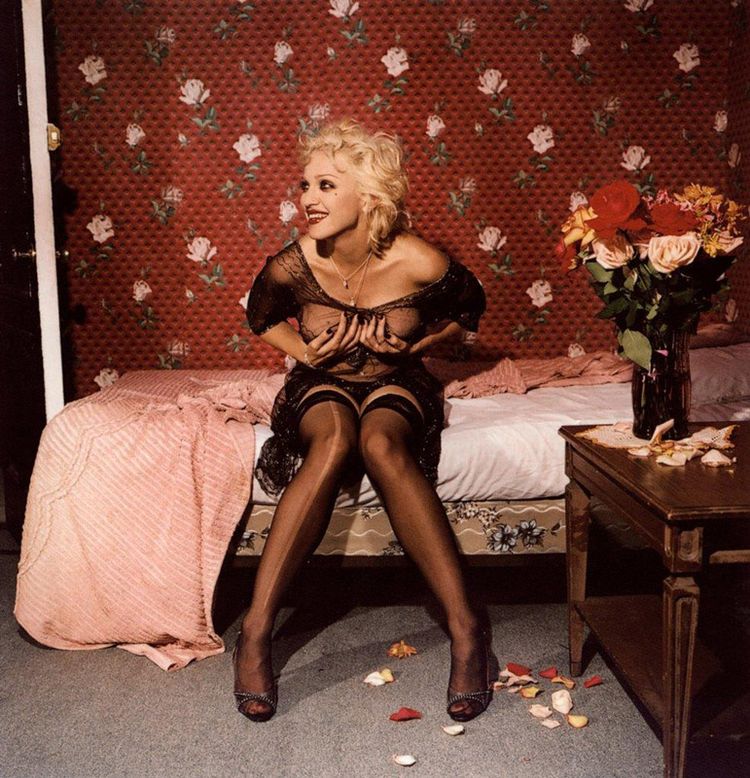

Im Bett mit Madonna? Künstler oder Popstars, die sich halbnackt auf Betten räkeln - solch populistische Sujets machen sich in einer Ausstellung zum Bett gut: "Madonna laughing and holding her breasts, New York, September, 1994", Bettina Rheims.

Wien - Gerade heute hätte man sich gerne noch einmal umgedreht, um unter der Bettdecke in das Land fern von Rationalität, Vernunft - und Produktivität - abzutauchen, ins wohlige Reich des Schlafs. An der Bettstatt als Ort erholsamen Schlummers ist Mario Codognato allerdings gar nicht interessiert. Vielmehr sind es alle anderen Momente und Lebensalter, in der die Matratze die Bühne der Wahl ist, auf die der Kurator seinen Fokus richtet.

Schlaflos heißt daher seine Schau für das 21er-Haus; ein Titel voller Unruhe, der an die Getriebenheit, die Rastlosigkeit unserer Gesellschaft denken lässt, an das niemals abgedrehte Mobiltelefon und das blaue Monitorlicht, das aus den Schlafzimmern dringt. "Never sleep" wünscht sich der Kapitalismus, denn wer schläft, produziert nicht - und vor allem: Er konsumiert nicht.

Allerdings erfüllen sich solche vom Titel geschürten Erwartungen nicht. Statt gesellschaftspolitischer Dimensionen dekliniert Codognato das Bett von der Wiege bis zur Bahre. Oder mit mehr Pathos formuliert: das Bett als Ort, wo "das Wunder des Lebens seinen Anfang und sein Ende nimmt" (Belvedere-Chefin Agnes Husslein). Dazwischen knarzen und quietschen die Betten aufgrund äußerer und innerer Bewegtheit.

Letzten Sommer hatte das 21er-Haus noch mit einer Ikone des leicht Frivolen, des Kunst-und-Leben-Vereinenden kokettiert: Aber nachdem Charles Saatchi Tracey Emins Installation My Bed, das mit seinen zerwühlten, befleckten Laken, garniert mit Tschickstummeln und Verhüterlis, Inbegriff einer erotischen Spielwiese ist - letzten Sommer bei Christie's versteigern ließ (Zuschlag bei 3, 17 Millionen Euro), musste man wohl den hehren Wunsch auf Leihnahme begraben. Ein Bett der Britin durfte dennoch nicht fehlen: Obwohl das mit Laura-Ashley-Textil gewandete Himmelbett einer Traumarbeiterin (To meet my Past, 2002) aus einer anderen - keuschen! - Werk-Galaxie Emins zu stammen scheint.

Curated by Google

"Geburt", "Liebe", "Einsamkeit", "Krankheit", "Tod", "Politisch", "Gewalt", "Mythisch" und "Anthropomorph" sind die wenig überraschenden Kapitel von Das Bett in Geschichte und Gegenwartskunst umschrieben. Es ist zwar keine Kulturgeschichte des Bettes, aber es nimmt sich trotzdem so aus, als ob hier ein Volkskundler sortiert hätte. "Curated by Google" nennt man so etwas auch. Diese Methode ist zwar leidenschaftlich im Herankarren vieler edler Stücke und großer Namen (140 Künstler, darunter Nobuyoshi Araki, Damien Hirst, Sarah Lucas, Yoko Ono) - den guten Kontakten und der Vermittlung etwa durch die Gagosian Gallery sei Dank -, aber trotz eines nach Seminararbeit klingenden Titels ist sie vollkommen thesenlos. Ja, uninspiriert bis zum Ärgernis.

Ganz anders etwa der Entwurf der Architekturtheoretikerin Beatriz Colomina für das Galerienprojekt curated-by The Century of the Bed 2014. Sie blickte auf die sich wandelnde Funktion des Bettes im Spiegel gesellschaftlicher Prozesse, verwies auf extravagante Ideen zur Schlafoptimierung wie etwa die Sonate des Schlafs des russischen Architekten Konstantin Melnikow, oder illustrierte das heutige Bedürfnis nach einem Bett als Büro und Kontrollstation, wie es Playboy-Daddy Hugh Hefner begehrt hatte. Solche durchaus brisanten Aspekte bleiben in Schlaflos völlig ausgeblendet. War Colominas Essay freilich mit 20 eigenständigen Kuratoren in ebenso vielen Galerien nur unzureichend umzusetzen, wäre dies ein löblicher Ansatz für eine Ausstellung im musealen Kontext. So kranken beide Projekte, deren thematische Überschneidung im Übrigen reiner Zufall gewesen ist.

Erotik, Porno und Sexismen unter "Liebe" zu bündeln, den männlichen Blick auf weibliche Akte (samt Alibi-Nacktem) mit dem Etikett "Einsamkeit" zu kaschieren, ist oberflächlich. Aber in diesem Kapitel auch noch ein Tier am Bett einzuschleusen - Jürgen Tellers Octopussy (sic!) - ist Frotzelei. Wenn im Katalog dann auch noch das Bett als Abstraktion des menschlichen Körpers und die Wiege zum Symbol für die weibliche Brust erklärt wird, klappt man das Buch instinktiv zu. (Anne Katrin Feßler, DER STANDARD, 29.1.2015)