Zwei von Grund auf ungleiche Brüder bilden den Erzählkern eines Romans, der sich mächtig abhebt von gegenwärtiger Schreibschulliteratur der jüngeren Generation. Hier schreibt ein 1983 geborener Autor mit eindrucksvoller Hingabe, als gehe es ums ganze Leben. Was es auch tut: In Hubert Weinheimers Debütroman Gui Gui oder die Machbarkeit der Welt sind denn Leben und Tod in jedem Augenblick wechselseitig präsent. Der ältere Bruder, das Ich im Buch, erzählt gleich auf der ersten Seite, dass er vermutlich seinen kleinen Bruder umgebracht habe. In Notwehr über den Haufen geschossen, sodass dieser im Koma liegt. Zumindest lautet so die offizielle Version. Für ihn, den Täter, sei alles "rechtlich im Reinen". Aber: "Je länger ich darüber nachdenke, umso mehr frage ich mich, ob das alles überhaupt geschehen ist. (...) Was, wenn ich mir das doch alles ausgedacht habe?"

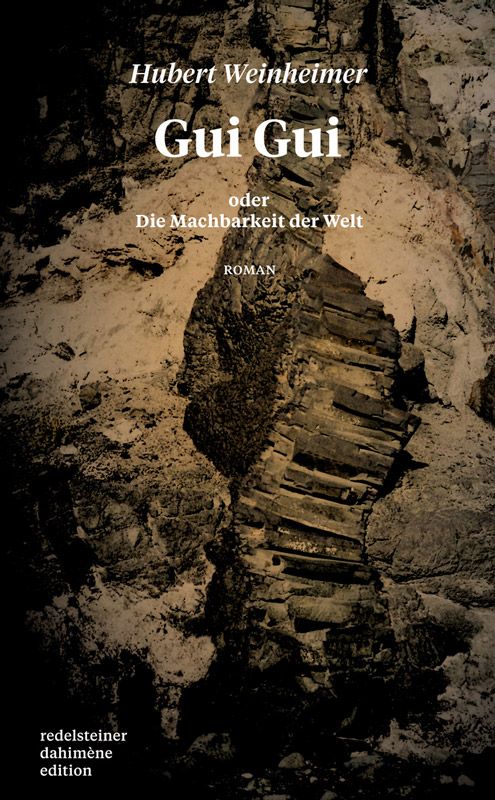

An den titelgebenden Playa Gui Gui, einem spektakulären Strand am westlichsten Punkt Gran Canarias, hat sich der Ich-Erzähler während seines inneren Monologs zurückgezogen. Dort, in Einsamkeit, schwindet durch reflektiertes Nachdenken über das Bruderverhältnis, über Schuld, Hierarchien und Unterdrückung nach und nach die Sicherheit der vergangenen Vorgänge, der Notwehrstandpunkt verliert seine Eindeutigkeit. Nur mehr die Gezeiten bestimmen den Rhythmus des Daseins. Während er tief ins Wesen des Bruders eindringt, wird ihm einiges über sein Leben bewusst - aber es bleibt unklar, wie die Frage nach der Wirklichkeit erobert werden könnte. Der Bruder, wie Abel ein lebenslanger Zweiter, der im Gegensatz zu ihm, dem Schauspieler, dem Lebemensch, im Hintergrund steht. Christian ist einer, der Waffen liebt und die Bibel, dessen kurze Momente von Selbstbewusstsein vom großen Bruder stets schon im Keim erstickt wurden und der, frustriert, schließlich einen großen Hass sich selbst und der Welt gegenüber entwickelte.

Hubert Weinheimer, in Oberösterreich geboren, seit 2003 in Wien lebend und künstlerisch vielseitig unterwegs, beschrieb bis dato seine Welt in Songtexten für die Band "Das trojanische Pferd", deren Sänger er auch ist. Mit eigenwilliger Stimme reüssiert er nun auch mit der Romanform, wo uns überraschende sprachliche Bilder, Gedanken und Mittel begegnen. Weinheimer ist ein Autor, der sich überlegt, wie, wann und warum er ein Wort setzt, aus allen Sätzen sprüht Befreiung, Rebellentum, Subversivität. Manche klingen wie Liedtexte: "Die entscheidenden Dinge im Leben passieren, während man sich auf andere, unnötigere Dinge vorbereitet." Der Erzähler liebt es, Wörter und Wendungen zu drehen, umzustülpen, sich der Sprache entgegenzustellen. "Sprechdurchfall" heißt es an einer Stelle.

Existenzialistisches Schwadronieren führt die chauvinistische Ich-Figur tief in die Erinnerung geschwisterlicher Verhältnisse. Doch die Überlegenheit Kains bröckelt, am Ende ist das Leben in fragmentarischer Unordnung, ein "Dickicht". Der 130-Seiten-Roman zeichnet sich durch seine Ernsthaftigkeit aus und kann als Beitrag für eine Zeit verstanden werden, die drängend nach aktiver Gestaltung gesellschaftspolitischer Lebensbereiche giert. So heißt es: "Das Ende der Neugierde ist das Ende des Menschen als Individuum." (Sebastian Gilli, Album, DER STANDARD, 17./18.1.2015)