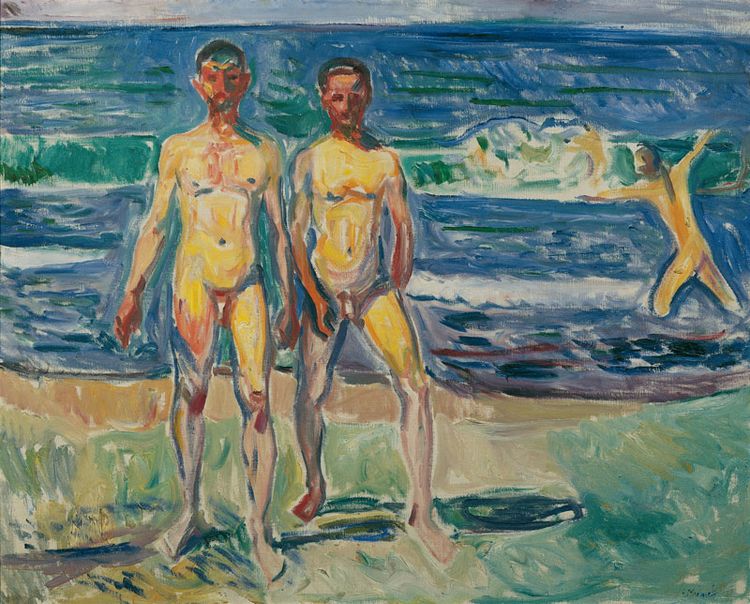

"In Wien hat man sich wieder einmal aufgeregt", schrieb der Kunstkritiker Arthur Roessler 1912. Diesmal ging es um die Norweger im Hagenbund, etwa Edvard Munch. Hier: "Männer am Meer" (1908).

Wien - Der Begriff "Netzwerk" ist unter anderem deshalb populär, weil er sich gegen Hierarchien wendet. Wo es viele Querverbindungen zwischen Menschen gibt, etablieren sich nicht ganz so leicht eindimensionale Machtstrukturen. Dass die Idee von Vielfalt durch Vernetzung allerdings gar nicht so neu ist, wie man manchmal glauben könnte, zeigt derzeit eine Ausstellung im Unteren Belvedere, die der Künstlervereinigung Hagenbund gewidmet ist. Untertitel: Ein europäisches Netzwerk der Moderne.

Der Hagenbund wurde 1900 gegründet, also zu einer Zeit, als man gesamtgesellschaftlich den Glauben an das Prinzip der einzelnen Führungskraft noch nicht verloren hatte. In der Wiener Vereinigung, die bis 1938 existierte, waren die Machtzentren flexibel. Liberalismus und Weltoffenheit waren wesentliche Maximen der Gruppierung. Vor Fluktuation hatte man kaum Angst.

Ähnlich wie die 1897 gegründete Secession wandte sich auch der Hagenbund gegen das konservative Künstlerhaus. Auf der Suche nach neuen Präsentationsformen setzte man dabei auf Innovation durch Austausch. So zeigte man etwa regelmäßig Künstler aus Tschechien, Ungarn oder Polen im Ausstellungslokal in der Zedlitzgasse. Im Gegenzug wurde man von den Kollegen ins Ausland eingeladen.

Im Belvedere wird mit Gemälden, Zeichnungen und Skulpturen die Geschichte des Hagenbundes erzählt, indem wesentliche Ausstellungsprojekte der Vereinigung sozusagen reinszeniert werden. So dominiert im ersten Raum eine holzgeschnitzte Büste Kaiser Franz Josephs aus der Hand von Franz Barwig dem Älteren: Die chronologische Erzählung beginnt mit der "Kaiser-Huldigungs-Ausstellung", die man 1908 anlässlich des 60-Jahr-Jubiläums der Thronbesteigung organisierte.

Aus beigefügten Texten erfährt man, wie sich die Kunstkritik äußerte, welche Werke eher schockierten, welche Anklang fanden. In der Frühjahrsausstellung 1912 sah ein Feuilletonist etwa Werke, denen "wohl nicht die Reife der Meisterschaft, aber die interessante Wirkung von intensiv Suchenden eigen ist". Ein Star dieser Ausstellung war: Egon Schiele.

Die Schau im Belvedere lädt mit zahlreichen weniger bekannten Namen aber auch dazu ein, die Geschichte der modernen Malerei neu zu entdecken: jene komplexen Mechanismen, die vom anfänglichen Neoimpressionismus über den "Einbruch" des Expressionismus bis hin zu kubistischen und futuristischen Ansätzen und Neuer Sachlichkeit führten.

Dem Geflecht aus Einflussnahmen und Begegnungen nähert sich unterdessen auch jenes Forschungsprojekt, das die Grundlage für die Schau bietet. In Computergrafiken wird gezeigt, über welche der insgesamt 252 Ausstellungsprojekte einzelne Künstler verbunden oder wie häufig sie vertreten waren. Diagramme zeigen etwa, wie sich die Mitgliederzahl entwickelte. Diese "Netzwerkanalyse" mag der Wissenschaft den einen oder anderen neuen Blickpunkt bringen. Für den Ausstellungsbesucher ist der zusätzliche Erkenntnisgewinn eher gering. (Roman Gerold, DER STANDARD, 29.11.2014)