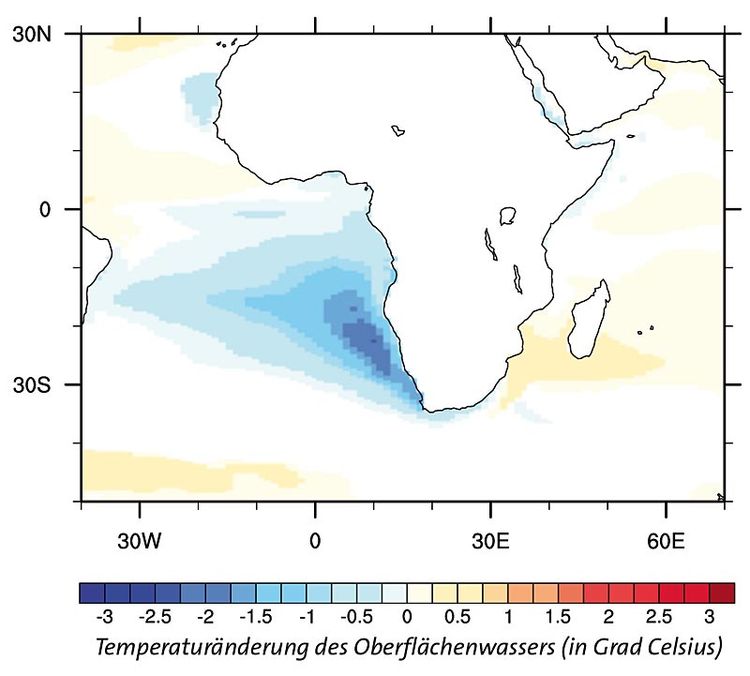

Die Graphik zeigt die Temperaturänderung des Oberflächenwassers in Grad Celsius infolge der Anhebung der afrikanischen Landmassen während der letzten rund 10 Millionen Jahre.

Bremen - Das Wachstum afrikanischer Gebirge im Verlauf der letzten 12 Millionen Jahre hatte weitreichende Folgen für die Wind- und Meeresströmungen an der afrikanischen Westküste und somit auch für den heutigen Fischreichtum der Region, wie nun deutsche Forscher festgestellt haben. Die Änderungen in den Windsystemen verstärkten den Auftrieb von nährstoffreichem Tiefenwasser und kühlte den Benguelastrom weiter ab. Heute ist es aufgrund seines reichen Nährstoffangebots eines der fischreichsten Meeresgebiete der Welt.

Die Benguela-Meeresströmung transportiert kalte Wassermassen entlang der Südwestküste Afrikas in Richtung Norden. Wind- und Strömungssystem machen dieses Meeresgebiet zu einem der fruchtbarsten der Welt. Denn das vorherrschende Windsystem an der Küste setzt die oberflächennahen Wassermassen seewärts in Bewegung. Ersetzt werden diese dann durch kaltes, nährstoffreiches Wasser, das aus tieferen Wasserschichten nachströmt. In solch einem Auftriebsgebiet sorgt das üppige Nährstoffangebot für eine erhöhte Produktion von Biomasse. Je größer der Auftrieb, desto mehr Algen gedeihen, weshalb diese Gebiete reich an Fischen und Vögeln sind. Der starke Auftrieb im Benguelastrom macht Namibia heute zu einer der größten Fischereinationen der Welt.

Beschleunigte Tiefenwasserpumpe

In der Erdgeschichte war der Auftrieb vor der afrikanischen Westküste nicht immer so stark. Weshalb er in den letzten Jahrmillionen so angekurbelt wurde, untersuchten nun Wissenschafter des Zentrums für Marine Umweltwissenschaften (MARUM) der Universität Bremen. Dass sich der Benguelastrom über die letzten 12 Millionen Jahre stetig abkühlte und die Tiefenwasserpumpe dort immer größere Wassermassen nach oben beförderte, ist anhand von Daten aus Proben vom dortigen Meeresboden belegt.

Als Ursache dieser Veränderungen kommen verschiedene Prozesse in Frage. Die Wissenschafter Gerlinde Jung, Matthias Prange und Michael Schulz prüften den Einfluss eines bislang wenig beachteten Faktors: Gebirgsbildungsprozesse und die Hebung von Landmassen des afrikanischen Kontinents. Auch wenn die Schätzungen zu Hebungen in Afrika sehr weit auseinandergehen, gibt es doch Hinweise darauf, dass zum Beispiel das Gebirgsgebiet Namibias, welches aktuell bis über 2.000 Meter hoch aufragt, in den letzten 10 Millionen Jahren um etwa 1.000 Meter angehoben wurde. Diese Hebungsprozesse des afrikanischen Kontinents gehen zeitlich einher mit der Abkühlung des Ozeangebietes im Benguelasystem, wie die Forscher im Fachjournal "Nature Geoscience" schreiben.

Übersehene Gebirgsbildung

Bei der Analyse von Computermodellergebnissen zum Einfluss von Gebirgshebungen auf das Klima Afrikas entdeckten die Autoren der Studie eine unerwartet starke Abkühlung im Benguelagebiet. Zusammen mit ihren Kollegen untersuchte Jung diese Zusammenhänge anhand von weiteren Computersimulationen: "Mit unseren Modellrechnungen konnten wir zeigen, dass die Winde eine entscheidende Rolle spielen. Eine Hebung der afrikanischen Landmassen verstärkt die Winde entlang der Küste, was wiederum zu mehr Auftrieb im küstennahen Ozean führt." Dieses Zusammenspiel ist ein weitgehend übersehener, aber bedeutender Faktor, der die Ankurbelung des Auftriebs in entscheidendem Maße beeinflusste.

Bisherige Erklärungsansätze davon aus, dass die allmähliche Abkühlung des globalen Klimas über die letzten Jahrmillionen und die zunehmende Vereisung der Antarktis oder die Schließung des Seewegs zwischen Nord- und Südamerika zu einer Verstärkung der Winde und somit des Auftriebs führte. Auch die Verengung des Indonesischen Seewegs wurde schon als Ursache für eine Abkühlung im Benguela-Gebiet genannt. Modellsimulationen zu diesen drei Effekten wurden von anderen Wissenschafterteams zur Verfügung gestellt und von Jung erstmals in Bezug auf Zirkulationsänderungen in der Benguelaregion analysiert. Dabei zeigte sich, dass der Effekt der Hebung eine größere Rolle spielt als die anderen vermuteten Ursachen. (red, derStandard.at, 23.09.2014)