Edinburgh - Der Tag ist da. Vor dreieinhalb Jahren, im Mai 2011, verbuchte die schottische Nationalpartei SNP einen unerwarteten Wahlsieg: 44 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 70 Prozent ergaben die absolute Mehrheit der Mandate im Regionalparlament von Edinburgh. Seither war der am Donnerstag stattfindende Urnengang unausweichlich. Keine britische Regierung hätte sich erlauben können oder wollen, das SNP-Wahlversprechen zu stoppen.

Das könnte Beobachter zu Lob bewegen für die friedfertige, ernsthafte Art, wie in Westminster Politik gemacht wird. So etwas wie dieses Lob kam in der schier unendlichen Debatte aber nicht vor. Im Gegenteil. Die Separatisten haben sich von Anfang an gegen das "Londoner Establishment" gestellt und geschickt den weitverbreiteten Widerwillen der Bevölkerung gegen David Camerons konservativ-liberale Koalition für ihre Sache genutzt. "Wir wollen nie wieder von jemandem regiert werden, den wir nicht gewählt haben", sagt Separatistenchef Alex Salmond und erklärt damit rund 30 Prozent der schottischen Bevölkerung für nicht zugehörig - jene, die bei der Unterhauswahl 2010 für eine der beiden Koalitionsparteien votiert haben.

Westminster außen vor

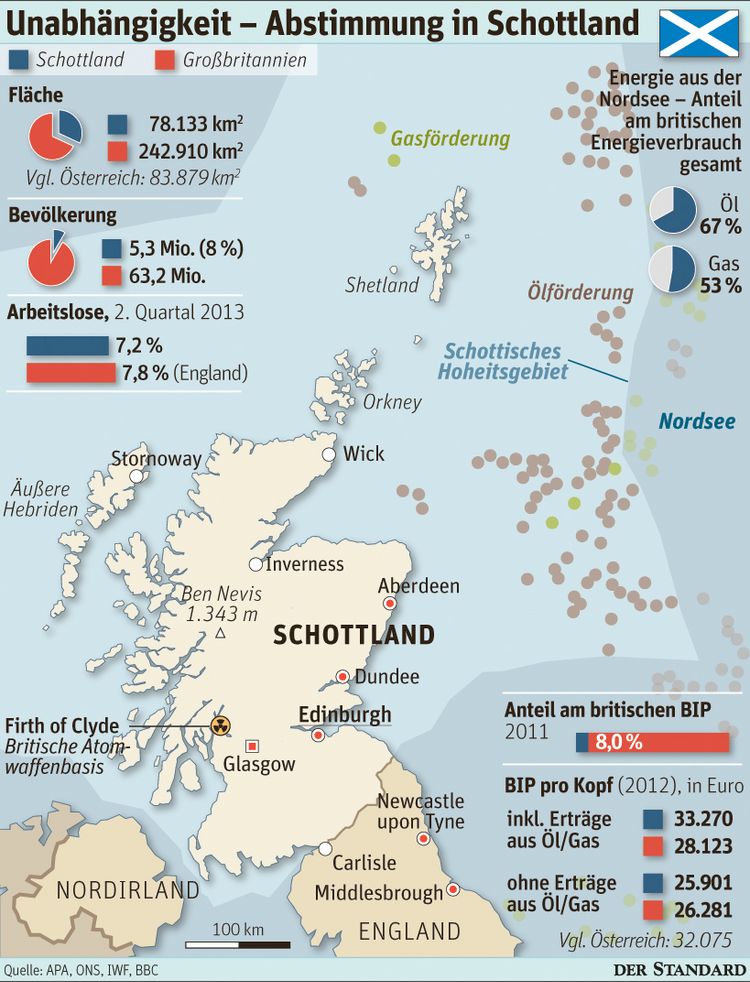

Auch bei "Better Together" (Gemeinsam Besser) scheint das Ansehen der Westminster-Politik nicht viel höher zu liegen. Der Dachverband der Unionisten, jenes Zweckbündnis aus Labour, Torys und Liberalen, hat sich in letzter Minute hinter einem Plan für weitgehende Autonomie versammelt. Der sieht unter anderem größeren Zugriff auf die schottischen Einnahmen aus der Einkommensteuer vor. Bisher erhält Edinburgh nur zehn Prozent aus der Steuer, die ein Viertel der Einnahmen Großbritanniens ausmacht. Zusätzlich aber bekommt Schottland vom Londoner Finanzminister jedes Jahr Milliarden. Der Betrag wird nach der 35 Jahre alten "Barnett-Formel" berechnet und ermöglicht öffentliche Ausgaben für Gesundheit, Schulen und Infrastruktur, die um 19 Prozent pro Kopf der Bevölkerung höher liegen als im Rest des Landes. Dieser Betrag soll bestehen bleiben.

Es ist ein Problem der Westminster-Politik: In den Londoner Regierungsstuben gibt es ohne Zweifel eine Taubheit gegenüber den je eigenen Problemen in den diversen Regionen des Landes. Nur so lässt sich erklären, dass die muntere, dynamische, auf schottisches Selbstbewusstsein sowie alte Ressentiments gegen England setzende Kampagne der Nationalisten lang nicht ernst genommen wurde. Vor allem war stets davon die Rede, es gehe um die Abspaltung der Nordprovinz. In Wirklichkeit aber steht die Zukunft Großbritanniens auf dem Spiel.

Dass mit dem Votum die Stellung als sechstgrößte Industrienation der Welt, als permanentes Mitglied im UN-Sicherheitsrat, als wichtige, nüchterne Stimme in der EU, als unabdingbare Stütze der westlichen Werte- und Sicherheitsgemeinschaft auf dem Spiel steht, haben nicht nur in Westminster, sondern auch in Schottland lange viele übersehen. Und auch in Edinburgh ist eine mögliche Schwächung des Westens, etwa im Konflikt mit Russland oder im Kampf gegen die islamistische IS-Miliz im Nahen Osten kaum ein Thema, genauso wenig wie mögliche Folgen auf den 28er-Club in Brüssel bei der Festigung der Eurozone oder auf die Nato, in einer Zeit, in der Großbritannien eine der wenigen Armeen stellt, die zur Verhinderung von Massakern wie in Sierra Leone oder im Kosovo fähig sind.

Weltgeschehen wenig bedacht

Um die Antworten auf all diese ernsten Fragen haben sich die Separatisten erfolgreich herumgeschmuggelt. Dafür gab es reichlich Rhetorik: "Wir wollen als erwachsenes Land wahrgenommen werden." Die Antwort, ob Bayern, Tiroler oder Walliser dann nicht selbstbewusst und gut aufgehoben in ihren je größeren Gemeinschaften seien, gab man nicht.

Schottland sei nun einmal sozialer eingestellt, friedfertiger, mehr auf gesellschaftlichen Zusammenhang bedacht als die Cousins südlich der Grenze, lautete ein häufiger Slogan die Nationalisten. Als hätten die Engländer in den letzten Jahrzehnten nicht Millionen von Einwanderern aus aller Herren Länder willkommen geheißen - immerhin so viele, dass England heute ein wesentlich stärker multikulturell geprägtes Land ist als Schottland. Als hätten nicht Millionen von Engländern ebenso gegen die britische Beteiligung am Irakkrieg demonstriert wie Waliser und Schotten. Als hätte die Tradition der Rechtsstaatlichkeit, für die Großbritannien weltweit steht, nicht auch Schottlands Ansehen geprägt.

Zu Beginn der 1707 eingegangenen Union mit England zählte Schottland zu den ärmsten Regionen Westeuropas. Heute sprechen die Nationalisten unwidersprochen von einer der 20 reichsten Weltregionen. Kein Zweifel: Dieses Land kann auch als eigener Staat zurechtkommen. Dafür wird es aber, egal wie die Abstimmung ausgeht, auch nötig sein einen gründlicher Blick in den Spiegel zu wagen. Wer auch immer Schottland in Zukunft führt, muss abgerissene Brücken schnell wieder aufbauen. (Sebastian Borger aus Edinburgh, DER STANDARD, 18.9.2014)