Die Fahrkarte steckt in einem beigefarbenen Umschlag: "Houston, 11.15 PM", steht fett auf dem Kuvert, das Maria Bonilla hütet wie einen Schatz. Dann bringt sie der Greyhound-Bus in die texanische Metropole zu einem Onkel, bei dem sie wohnen kann, bis ein Richter über ihre Zukunft entscheidet; ob sie mit Fernando, ihrem elf Monate alten Sohn, Asyl erhält; oder ob sie über den Rio Grande wieder nach Mexiko abgeschoben wird. "Wenn sie mich deportieren, dann war's das", sagt Maria und zeigt auf kränklich blassen Buben. "Noch einmal tue ich ihm das nicht an, diese Fahrt durch die Hölle."

15 Tage war Maria unterwegs. Von La Union in El Salvador ging es durch Guatemala; dort auf ein Fischerboot, um die Südgrenze Mexikos zu umgehen. Auf hoher See fiel der Motor aus. Erst nach Stunden schickten die Schlepper Ersatz. "Ich hatte solche Angst, dass Fernando stirbt", sagt Maria.

Erste Station: Lagerhalle

Von Südmexiko fuhren sie in Bussen nach Norden, schließlich auf einem Floß über den Rio Grande, wo sich Maria, auf richterliche Milde hoffend, den Grenzschützern der Border Patrol stellte. Ein paar Tage verbrachte die 23-Jährige in einer Lagerhalle, bis man fand, dass sie Anspruch auf ein ordentliches Verfahren habe, statt sofort abgeschoben zu werden. Der Onkel in Houston zahlte das Busticket. Als Fremde ihr in McAllen eine Dusche und Kleidung in Aussicht stellten, glaubte sie zunächst an einen Trick.

Ein paar Stunden Atempause - mehr ist es nicht, was die Sacred Heart Church in der Grenzstadt McAllen bieten kann. Seit Juni, als die Welle der fliehenden Mütter und Kinder ihren ersten Höhepunkt erreichte, stehen Zelte im staubigen Hof der Kirche. Wann immer Neuankömmlinge eintreffen, applaudieren die Helfer. "Ein kleines Zeichen der Würde", erklärt David Love, ein Freiwilliger. Nach Wochen des Herumgestoßenwerdens sollten diese Menschen spüren, dass es Orte gebe, an denen man sie respektiere.

Maria hat den Coyotes 8000 Dollar (6100 Euro) gezahlt; auf Pump finanziert. Ihr Mann soll nachkommen, sobald der Kredit abgezahlt ist. Sie selbst schlug sich mit einem kleinen Laden durch, bis die Bande mehr Schutzgeld verlangte. In anderen Familien wurden schon Kinder entführt - Maria wusste, was ihr drohte.

Amerikaner zum Heiraten gesucht

Argentina Guardado-Hernandez zog aus San Pedro Sula in Honduras aufs Land, um sich vor Erpressern zu verstecken. Mit César, ihrem Dreijährigen, spielt sie nun vor der Sacred Heart Church. Ihr Mann machte sich aus dem Staub, und Carlos (15), ihr Ältester, lebt jetzt bei der Großmutter, weil das Geld für die Schlepper nicht ausreichte. "Mein Schlachtplan?", fragt Argentina zurück und antwortet lachend: "Ich heirate einen Amerikaner."

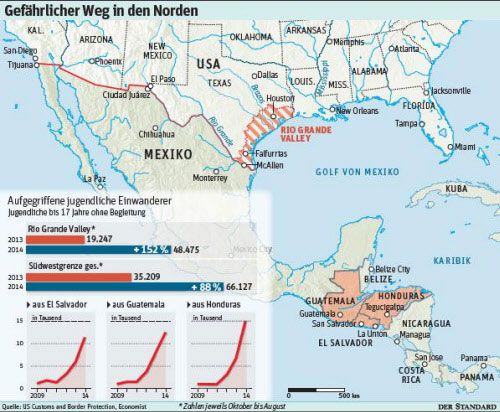

Szenenwechsel: Falfurrias. Die schäbige Kleinstadt im Brooks County liegt 90 Kilometer nördlich des Rio Grande. Hier gibt es einen Checkpoint der Border Patrol, de facto eine zweite Grenzstation tief im Hinterland. Überwachungskameras, Drogenspürhunde. Auf einer Tafel vermeldet man die Erfolge: Seit Jänner 32.974 illegale Immigranten verhaftet. Luis Reyes weiß sie einzuordnen, diese Zahlen.

Von den armen Teufeln, die mit einem positiven Richterbescheid gar nicht erst rechnen und deshalb mit den Schleppern durch die Halbwüste ziehen, werden neun von zehn nicht gefasst. 45 bezahlten den Trip allein in diesem Jahr mit ihrem Leben. Das heißt: Man fand 45 Leichen - in Wahrheit sind es viel mehr.

"Die reinste Tortur"

Reyes quält sich durchs Gestrüpp, keuchend folgt er dem ausgetrockneten Palo Blanco Creek. Dann steht er schweißüberströmt auf einer Lichtung: in den Dornen eine schwarze Lederjacke. Dann ein Fußballtrikot. Im Gras leere Flaschen, schwarz bemalt, damit sie nachts das Scheinwerferlicht der Suchhelikopter nicht reflektieren. Hier, drei quälende Tagesmärsche von der Grenze entfernt, hat sich ein Schlepper mit seiner Gruppe versteckt, sagt Reyes.

Der grobkörnige Sand scheuert die Füße wund, Dornen bohren sich in die Haut, überall lauern Klapperschlangen und Skorpione. Doch das Schlimmste, weiß der Ordnungshüter, ist die erbarmungslose Hitze. Um den Checkpoint zu umgehen, lassen die Schlepper ihre menschliche Fracht zuvor aus den Autos steigen. Dahinter lesen andere sie wieder auf. "Big business", sagt Reyes, "straff organisiert nach exakten Fahrplänen." Wer nicht mithalten kann, den lassen die Coyotes zurück wie unnützen Ballast. Reyes kennt die Tragödien: "Den Coyotes geht es nur ums schnelle Geld." Verantwortungslos gaukelten sie vor, es sei nur ein Katzensprung nach Houston, "doch es ist die reinste Tortur". Er habe schon Frauen mit High Heels gerettet.

Schockierende Fotos

Spät am Abend zeigt Reyes' Kollege Elias Pompa schockierende Fotos auf seinem iPhone. Aufgedunsene, blaufleckige Gesichter. In einem Fall nur noch ein Skelett. Pompa versteht sich als Retter. Gelingt es ihm, einen Wagen der Coyotes zu stoppen, erspart er so manchem den Tod.

Mit geübtem Auge liegt er auf der Lauer neben dem Highway. Scheint ein Auto zu schwer beladen, tritt er in Aktion. In einen Pkw quetschen die Schlepper acht Erwachsene, in einen Pick-up zwanzig. "Officer 807, ich nehme die Verfolgung auf", funkt Pompa und bleibt einem Nissan dicht auf den Fersen, ohne Blaulicht. Diesmal ist es falscher Alarm. (Frank Herrmann aus Falfurrias, DER STANDARD, 9.9.2014)