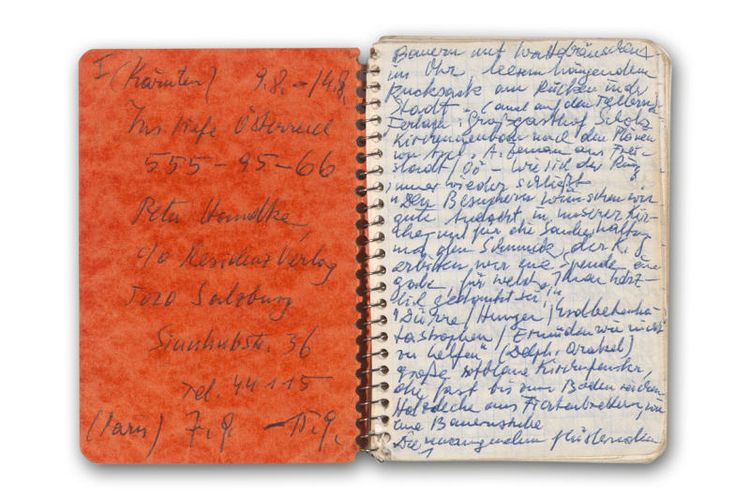

"Ins tiefe Österreich": Notizbuch von Peter Handke, erworben von der Österreichischen Nationalbibliothek.

Wien - Alois Schöpf, eigenem Bekunden nach "ein durchaus zu Hysterie neigender Hygienefanatiker", hat gründlich saubergemacht. In einem schmalen Band nennt er Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek eine "gealterte Model-Literatin", Ernst Jandl ein "Schulmeisterlein" und Robert Schindel eine "Betriebsnudel".

Gerhard Rühm würde "als sich selbst musealisierende Mumie" durch die Lande reisen, Felix Mitterer sei ein "Ausbund an regionaler Unverfrorenheit und zugleich nationalchristlicher Kunstverblödung", und das "agitatorische Werk" von Peter Turrini, einem "erfolgreichen Emporkömmling" und "Kommunisten", hätte "bestens in den Kanon jener Sowjetliteratur gepasst", die Solschenizyn und Michail Bulgakow "mit Hohn und Spott übergossen haben".

Michael Köhlmeiers Roman Abendland sei "unerträglich langweilig", der Südtiroler Joseph Zoderer "weder des Deutschen noch des Italienischen wirklich mächtig". Am meisten aber echauffiert er sich über den "Weltenkacker Handke": Schöpf, ein selbsternannter "Fachmann für Bläser- und Blasmusik", würde zu gerne wissen, ob der Mann, den er jovial "Peter" ruft, ein "intaktes Arschloch oder Hämorrhoiden" hat.

Man könnte dieses Buch gleich wieder weglegen. Aber Schöpf unterstellt dem Standard gleich zu Beginn, korrupt zu sein. Denn im Album vom 2. April 2011 erschien eine hymnische Kritik von Erich Wolfgang Skwara über Zoderers Roman Die Farben der Grausamkeit. Skwara, 1948 in Salzburg geboren, ist Schriftsteller, Übersetzer und Literaturwissenschafter an der San Diego State University in Kalifornien. Er genießt einen untadeligen Ruf; es gab keine Veranlassung, seinen Text nicht zu veröffentlichen.

Schöpf aber sieht im Umstand, dass es einen vom Brenner-Archiv in Innsbruck erworbenen Briefwechsel zwischen Zoderer und Skwara gibt, der bis ins Jahr 1987 zurückreicht, einen "Beweis langjähriger Verhaberung" und unterstellt dem Standard die "Verletzung journalistischer Sorgfaltspflicht".

Wir wissen nicht, ob Zoderer und Skwara befreundet sind. Wir kennen auch nicht den Inhalt des Briefwechsels. Und die wohlmeinenden Kritiken, die damals in der NZZ, in der Süddeutschen Zeitung, in der Frankfurter Rundschau ("Zoderer bleibt auch als Erzähler Poet") und in der FAZ ("der große Autor Joseph Zoderer") erschienen sind, dürften wohl eher einen positiven Einfluss auf die Verkaufszahlen gehabt haben als die lobende Kritik im Standard.

Schöpf allerdings lässt sich nicht beirren - und läuft hasserfüllt in die Irre: Weil es doch nicht mit rechten Dingen zugegangen sein kann, dass der von Hubert Burda (also von einer Privatperson) gespendete Hermann-Lenz-Preis 2002 an Skwara und im Jahr darauf an Zoderer verliehen wurde, beginnt er in seinem Essay Wenn Dichter nehmen (Limbus Verlag) krude Verschwörungstheorien zu spinnen. Sie nehmen ihren Ausgangspunkt bei den angeblichen "Rezensions- und Zitationskartellen", über deren Gefahren der Standard-Redakteur doch Bescheid wissen müsse, und führen schnurstracks zum "Vorlass-Kartell".

Schöpf glaubt, das Erwerben von Vorlässen "als flagranten Missbrauch von Steuergeldern" enttarnen zu können. Denn bei den Materialien handle "es sich in den allermeisten Fällen um wertlose Schrottpapiere" beziehungsweise "reichlich wertloses Gekritzel". Aufgrund eines "Gutachter-Kartells" würden sich die Archive "wechselseitig jeweils nationalistisch und patriotisch aufgeladene Materialien von regionalen Dichtergrößen zuschieben". Und sie würden sich beim Ankauf von Vorlässen gegenseitig überbieten, "um damit ihre eigene Bedeutung zu steigern". Das alles sei ein "unfassbarer Skandal".

Das "Skandalöse am Vorlass-Handel" seien aber "nicht nur die Summen der Belohnungsgelder für kleinstaatskompatible Identitätsdichtung", sondern auch die Dichter, die "genommen haben und nehmen", obwohl sie doch "aus kapitalismuskritischer Position heraus berufsmäßige Prediger in Sachen politischer Korrektheit" seien. Als "Hauptinkassanten" nennt er Handke (der "Obergeschäftsmann" erhielt 500.000 Euro von der Nationalbibliothek), Turrini (750.000 Euro vom Land Niederösterreich) und Mitterer (450.000 Euro). Aber Schöpf giftet sich auch über Zoderer (250.000 Euro), den von ihm falsch geschriebenen Günter Brus (120.000 Euro) und all die anderen, die Vorlässe verkauften.

In der Tat: In einem kleinen Land ist auch die Zahl der Akteure klein. Unabhängige Jurys zusammenzustellen ist daher eher schwierig. Doch dieser Befund gilt auch für die bildende Kunst, den Film und die Musik. Die ÖNB setzt zumindest keine Händler als Gutachter ein, da diese ein Eigeninteresse verfolgen könnten.

Zudem wird nicht nur von Literaten angekauft: Niederösterreich erwarb den Vorlass des Komponisten Friedrich Cerha, das Land Steiermark zum Beispiel jenen des Konzeptkünstlers Richard Kriesche.

Hinlänglich bekannt ist auch, dass man Künstlern, die sich in Notlage befanden, Werke abkaufte. Der ehemalige Bundeskanzler Fred Sinowatz, Kunstminister von 1971 bis 1983, verstand Kulturpolitik als "Fortsetzung der Sozialpolitik mit anderen Mitteln".

Selbstverständlich kann man das "Archiv der Zeitgenossen" - in diesem Kremser Mausoleum ruhen die Vorlässe von Cerha und Turrini - als Ausdruck der Großmannssucht abtun. Und der Germanist Wendelin Schmidt-Dengler, 2008 gestorben, intervenierte gerne, wenn es um "seine" Lieblingsautoren ging.

Aber es gibt schon gute Gründe, warum die öffentliche Hand Vorlässe erwirbt. Denn Erbengemeinschaften versuchen gern, ein Maximum herauszuschlagen. Daher werden Nachlässe zerrissen und über Antiquariate wie die Berliner Autographenhandlung Stargardt verkauft. Ein in alle Welt verstreuter Nachlass lässt sich aber nie mehr zu einem Ganzen fügen.

Und Lücken bergen die Gefahr von Fehlinterpretationen. Es ist daher nicht nur im Sinne der Literaturwissenschaft, dass der Zugang zu allen Materialien ermöglicht wird - möglichst an einem Ort: Um die komplette Erfassung zu gewährleisten, sind die Urheber (entgegen Schöpfs Unterstellung) oft mit geringeren Beträgen einverstanden. Und sie erklären sich zumeist bereit, alles, was noch hinzukommt, dem jeweiligen Archiv zu überlassen.

Bei der Ermittlung der Ankaufssumme hält sich die ÖNB, so deren Generaldirektorin Johanna Rachinger, an die Antiquariatspreise - und zieht die Handelsspanne ab. Natürlich haben viele Institutionen mittlerweile auch Kriterien für die Übernahme und den Ankauf von Vorlässen formuliert. Voraussetzung ist z. B. im Falle der ÖNB das Vorliegen eines Werkkomplexes und die überregionale Bedeutung des Autors.

Bekenntnis zu Absprachen

Wo der Vorlass gelagert wird, ist dabei von sekundärer Bedeutung. Es tritt daher genau das Gegenteil von dem ein, was Schöpf mutmaßt: Wenn ein Archiv Interesse an einem Konvolut bekundet, ist dieses in der Regel für die anderen tabu. Die ÖNB weist auch ausdrücklich darauf hin: "Absprachen erfolgen in begründeten Fällen mit den Literaturarchiven der Bundesländer und verwandten Institutionen im deutschsprachigen Ausland." Damit verhindert man, dass Autoren die Archive gegeneinander ausspielen, um den Wert nach oben zu treiben.

Dies funktioniert allerdings nicht immer. Die ÖNB hätte neben einem Teilvorlass von Handke auch gerne dessen 67 Notiz- und Tagebücher von November 1975 bis Juli 1990 erworben. Doch das Deutsche Literaturarchiv in Marbach bot mehr. Rachinger weigerte sich nachzubessern. In der Szene bedauert man den "herben Verlust für Österreich". Denn Handke, der seit mehr als 50 Jahren publiziert, gehört zu den weltweit rezipierten Autoren. Auch wenn Schöpf es nicht wahrhaben will. (Thomas Trenkler, DER STANDARD, 18.8.2014)