Wien - Die Eltern von knapp 1,8 Millionen Kindern erhalten ab dem 1. Juli 2014 zwischen vier und sechs Euro mehr Familienbeihilfe pro Monat. Alfred Trendl, der Präsident des Katholischen Familienverbands, sieht das als Erfolg an - Grund zum Jubeln sieht er aber nicht: "Da wird gleich wieder behauptet werden, dass Österreich so gut bei der Familienförderung ist - es ist aber ein Mythos, dass wir in Österreich Familien-Weltmeister sind", sagt der Interessenvertreter und untermauert das mit einer Statistik der OECD.

Da liegt Österreich nämlich nur an 14. Stelle.

Trendl erklärt im Standard-Gespräch, dass Österreich bei den Sachleistungen für Kinder (also etwa Betreuungseinrichtungen) nur langsam aufhole und deutlich weniger tue als andere OECD-Staaten und dass steuerliche Vorteile praktisch gar keine Rolle spielen. Auch die jetzige Erhöhung der Familienbeihilfe sei nur auf den starken Druck der Familienorganisationen hin zustande gekommen. Tatsächlich war eine Erhöhung bereits im Vorjahr beschlossen, dann aber kurzfristig abgesagt worden.

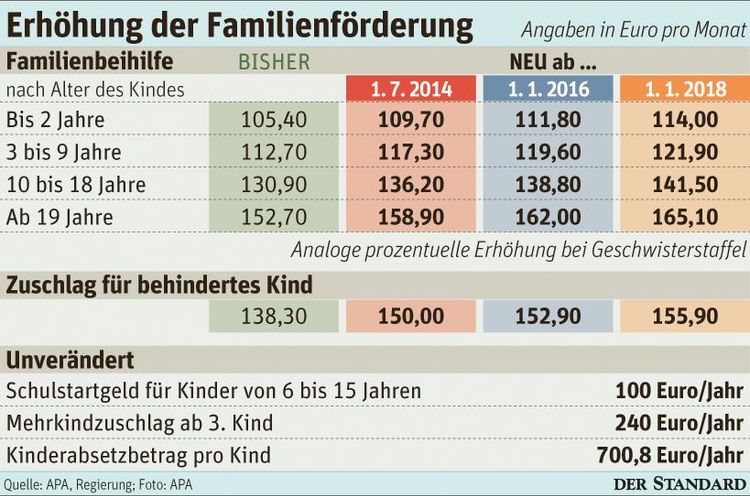

Die Familienvertreter sammelten daraufhin in wenigen Tagen 13.000 Unterschriften und brachten damit die neue Bundesregierung dazu, im Jänner die vierprozentige Erhöhung der Beihilfe zu beschließen. Nach 18 Monaten, im Jänner 2016, und nach weiteren 24 Monaten, im Jänner 2018, sollen jeweils noch einmal 1,9 Prozent dazukommen.

Das allerdings deckt nicht einmal die aktuelle Teuerung ab, denn der Verbraucherpreisindex ist zuletzt um 1,7 Prozent für zwölf Monate gestiegen.

Die letzte Erhöhung der Familienbeihilfen gab es im Jahr 2000 - der Wertverlust seither beträgt nach Berechnung mit dem Wertsicherungsrechner der Statistik Austria 35,2 Prozent.

Der Familienverband fordert daher eine vollständige Abgeltung des Wertverlustes und eine gesetzliche Regelung der Wertsicherung für die Familienbeihilfe. Sie sollte nach den Vorstellungen der Familienorganisation automatisch an die Inflation angepasst werden.

Zahlentricks

Trendl wirft der Regierung vor, dass sie mit Zahlentricks spiele: "Wenn man jetzt groß lobt, dass 305 Millionen Euro für die Kinderbetreuung lockergemacht werden, dann muss man bedenken, dass das über die gesamte Legislaturperiode gerechnet wird." Um dann sarkastisch nachzusetzen: "Warum nicht auf 50 Jahre? Da hätte man gleich drei Milliarden."

Der Hauptvorwurf Trendls betrifft das Steuersystem: "Derzeit ist es für die Steuer beinahe irrelevant, ob von einem Einkommen eine Person lebt oder vier. Der Verfassungsgerichtshof verweist zwar auf das Leistungsprinzip, dass also jemand, der Sorgepflichten hat, geringer besteuert gehört. Zumindest der halbe Unterhalt müsste steuerfrei gestellt werden, aber das passiert eben nicht."

Derzeit gibt es einen Steuerfreibetrag von 132 Euro pro Kind und Jahr. Trendl, der im Hauptberuf Steuerberater ist, rechnet vor: Wenn die Bemessungsgrundlage um 132 Euro sinkt, dann blieben dem Steuerzahler dadurch in Wirklichkeit nur fünf Euro im Monat an steuerlicher Entlastung.

Forderung nach Valorisierung

Bei der kommenden Steuerreform müsse der Kinderfreibetrag deutlich erhöht werden, fordert Trendl - er erinnert daran, dass Michael Spindelegger ehe er Finanzminister geworden ist, eine Erhöhung des Kinderfreibetrags auf 7000 Euro gefordert hatte. Nun hört man diese Forderung nicht mehr. Dabei wäre Trendl schon mit der Hälfte zufrieden: 3500 Euro müssten als Freibetrag bei der Steuerreform erreicht werden. Dafür sollten sämtliche Steuerfreibeträge und Absetzbeträge automatisch valorisiert werden.

Der rund 40.000 Mitgliedsfamilien zählende Katholische Familienverband will auch, dass Eltern die Möglichkeit eingeräumt wird, Kinderbetreuungskosten automatisch steuerlich geltend zu machen. "Derzeit schaut das so aus, dass die Eltern Belege sammeln müssen, die sie dann einreichen und die dann von der Behörde geprüft werden. Dabei sind ja alle Daten vorhanden, die Kindergärten müssten sie nur an die Finanz melden, und man käme zu einer enormen Verwaltungsvereinfachung", sagt Trendl. (Conrad Seidl, DER STANDARD, 30.6.2014)