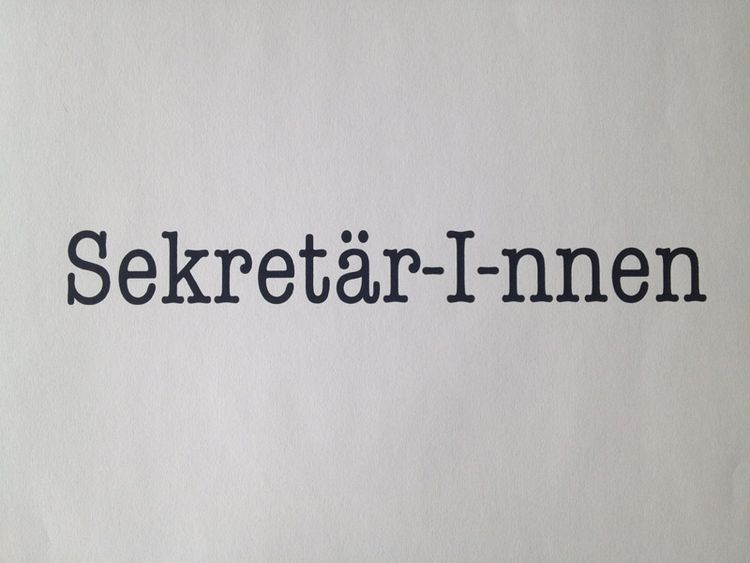

Für Tiwald ist das Binnen-I ein Geschenk in Form der kleinen Fugen aus Zeit, die es braucht, die weibliche Form mit zu artikulieren.

Trügerisch, wie intensiv gegen eine einzige Silbe Sturm gelaufen wird ... in Wahrheit geht's nicht um die sprachliche Oberfläche, nicht um die Verletzung eines erstaunlich weit verbreiteten ästhetischen Sprachgefühls durch herzlose Insertion eines Großbuchstabens in unschuldige Nomina. Sondern um ganz andere Dinge.

Gehen wir einmal davon aus, dass es einen in allen Bereichen spürbaren Anstieg an Regelungen und Bürokratisierungen gibt - Sie wissen schon: von der Schreckensbotschaft auf dem Tschickpackerl bis zur lückenlosen Durchverwaltung universitärer Lehrveranstaltungen (die Autorin erinnert sich an eine Weisung, niemanden außer die angemeldeten Studierenden der Lehrveranstaltung lauschen zu lassen - aus Brandschutzgründen).

Diese Regelungen erstrecken sich auch auf den Umgang von Menschen unterschiedlichen Geschlechts miteinander, vor allem im beruflichen Umfeld. Mit den bekannten Folgen: Ein Lehrer wird sich hüten, hinter geschlossener Tür ein Vieraugengespräch mit einer Schülerin zu führen; in Kindergärten wünschen sich auch Väter, dass das Kind bitte von der Kindergartenpädagogin und nicht etwa deren Kollegen gewickelt werden möge. (Der Mann, ein gefährliches Wesen: Ja, diese Sichtweise ist traurig. Man kann sich ausrechnen, welche Altlast das weibliche kollektive Gedächtnis da mit sich herumschleppt, getoppt von Fakten wie der Einkommensschere und dem Gejammer aus der WKO-Ecke über den verpflichtenden Papamonat ...).

Das von vielen als abstrus wahrgenommene Regelnetzwerk entwickelt sich wohl parallel zur Entsolidarisierung der Gesellschaft als ganzer. Wo im ökonomischen Paradigma, in dem wir uns jetzt wiederfinden, nur der (die?) Schnellste, Härteste, Stärkste, Schlaueste übrigbleibt, schwinden Achtsamkeit und Handschlagqualität. (Was dabei nicht zustande kommt, ist ein Diskurs über Schmerzpunkte im Leben beider Geschlechter.) Was hingegen übrigbleibt, als letzte Insel der Verlässlichkeit, ist eben der Buchstabe: des Gesetzes, des Vertrages, der Regeln. Frauen, die im Spiel des freien Marktes zu Konkurrentinnen geworden sind (und denen soll man mit Quote und Väterkarenz auch noch entgegenkommen?), haben wenigstens das: eine Insel mit Fahnenstange, das n-Inselchen mit dem I. Und als genau diese Fahnenstange ist das Binnen-I enorm wichtig: Wenn sonst nichts geht, dann wenigstens diese zwei Buchstaben.

Außerdem: An dieser Stange flattern die Fahnen der geliebten, nicht verdrängten Kinder, der Chancengleichheit - und, Achtung, großes Wort!, der Liebe.

In einer Gesellschaft wie dieser, in der die Höchststrafe für die Entliebung einer Geliebten deren Ermordung ist (und nein, den Islam brauchen wir gar nicht als Erklärungsmuster dafür), gibt es liebevoll gelebte Sexualität offenbar nur in ausgewählten Nischen: weit weg von den Claims abgesteckter Doppelbetten, in denen sogar die Liebe in ökonomischen Einheiten gemessen wird, und noch viel weiter weg von den unterernährten Kindsfrauen, die uns als Schönheitsideale serviert werden. Im Klartext: Wir leben in einer frustrierten, in jeder Hinsicht hungrigen Gesellschaft. Eine solche Welt braucht sichtbare Zeichen, auch wenn der Sturm auf das Binnen-I ein zweifacher ist, zum einen gegen das gefühlte Zuviel an Reglement, zum anderen gegen die Mitbewerberin Frau. Eine zufriedene Gesellschaft hätte den Streit um ein selbstverständliches Mit-Sagen nicht nötig. Übrigens auch nicht das gesteigerte Misstrauen gegenüber Männern.

Von dieser anderen Seite aus betrachtet, der luftigen, altlastbefreiten, ist das Binnen-I mehr als ein kruder Strich. Es ist auch mehr als eine Selbstverständlichkeit. Es ist ein neckisch-phallisches Symbol und, Scherz beiseite, ein Geschenk in Form der kleinen Fugen aus Zeit, die es braucht, die weibliche Form mit zu artikulieren. In einer Sprache, die Zeit hat für die Leistungsnachweiserbringungspflicht, wird Frauen diese Reverenz wohl gegeben werden können: Und wir sollen sie hören, die weibliche Hälfte. Wir geben ihr das Binnenohr! Auch das ist Solidarität - die wir alle dringend nötig haben.

Ein First-World-Problem

Ein First-World-Problem sei diese Diskussion, lese ich da und dort. Ach bitte. Die Emanzipation hört doch nicht vor der Sprache auf. Würde weltweit anders über Frauen gesprochen, gäbe es vielleicht keine ermordeten Mädchen und keine Genitalverstümmelung. Das Argument, das Binnen-I habe kein Leben gerettet, wie es in manchen Foren heißt, ist ausgemachter Blödsinn. Die Sichtbarmachung durch Sprache hat definitiv die Entwicklung einer geschlechtsspezifischen Medizin mit ermöglicht; die Symptomatik von Herzerkrankungen bei Frauen, um nur einen Themenbereich zu nennen, ist in ihrer gefährlichen Differenz von der bisherigen (männlichen) Norm inzwischen gut erforscht.

Eigentlich könnte ich brüllen, während ich all das schreibe - das Ausmaß der Wut über zwei Buchstaben spricht Bände über den Zustand unserer Gesellschaft. Trotzdem schreibe ich frohen Herzens und vergnügt. Seit Walter von der Vogelweide, liebe Frau Walburg Ernst vom Komitee zur Regelung des Schriftverkehrs, sind etliche Sprachneuerungen ins Land gezogen, und das Abendland ist noch immer nicht untergegangen. Statt uns aufzuregen darüber, dass wir Frauen konsequent sichtbar machen, sollten wir uns freuen, dass unsere wunderbare Sprache die Möglichkeiten dazu so bereitwillig stellt: drei Artikel statt einem oder gar keinem und ein Suffix, das es gut mit uns meint und nicht durch Abfälligkeit belastet wie das -euse (Friseuse).

Unlängst war ich auf einem Markt unterwegs. Dort las ich auf einer Kiste die wundersame Wortfolge "unveräußerliche Leihsteige" und freute mich über Deutsch. Frau Ernst ist übrigens Absolventin der Europäischen Sekretärinnenakademie (sic). (Katharina Tiwald, Album, DER STANDARD, 31.5./1.6.2014)