Michael Hausenblas sprach mit ihm über Erinnerungen, die Grammatik von Möbeln und Designer als Popstars

DER STANDARD: Sind Sie gerne zur Schule gegangen?

Konstantin Grcic: Nein. Als ich ein Kind war, war ich viel zu verspielt. Und später hat mich vieles einfach nicht interessiert. Ich war nur dann gut, wenn der Lehrer gut war.

DER STANDARD: Es gibt wohl kein Möbel, auf dem wir in der Jugend mehr Zeit verbringen als auf dem Sessel in der Schule. Wie geht man als Gestalter an ein solches Objekt heran?

Grcic: Das war mir sehr bewusst. Der eine Aspekt ist die Ergonomie und die Bequemlichkeit. Der andere bezieht sich darauf, dass man dem Möbel auch etwas abgewinnen kann. Man fühlt sich all die Jahre auf diesem Stuhl wohler, wenn man ihn mag. Wenn er einem gefällt.

DER STANDARD: Was sollen die Schüler im Idealfall über Ihren Sessel "Pro" sagen?

Grcic: Dass er cool ist. Es geht nicht so sehr um "Ach ist der schön", sondern um Identifikation.

DER STANDARD: Können Sie sich an die Möbel in Ihrer Schule erinnern?

Grcic: Ja, vor allem an die ersten in der Grundschule. Das waren eigentlich ganz schöne Massivholzmöbel. Die hatten diese Patina und waren von Generationen von Schülern bearbeitet worden. Und wir haben an diesen Kunstwerken weitergearbeitet. Später wurden die Möbel immer kühler und rationaler. Das hatte etwas mit Materialien zu tun, in die man nicht mehr schnitzen konnte. Und mit Farben, die psychologisch ausgleichend wirken sollen. Das waren hässliche Grüntöne. Es waren Möbel dieses Ghettos Schule. Wie sollte man sich mit so einem Stück identifizieren? Ein Schulstuhl muss in erster Linie ein Stuhl sein, kein Fremdkörper.

DER STANDARD: Der Kabarettist Gerhard Polt sagte im RONDO-Interview, das ideale Schulmöbel sei eine Hängematte. Was sagen Sie dazu?

Grcic: Das find ich großartig und interessant, aber der Gedanke geht natürlich sehr weit, auch wenn er keinesfalls abwegig ist. Denken Sie nur daran, wie sich der Arbeitsplatz außerhalb der Schule entwickelt. Aber es gibt halt in der Schule gewisse Regeln. Das Klassenzimmer mit einer bestimmten Anzahl von Schülern macht die Hängematte eher unpraktisch.

DER STANDARD: Ein Schulmöbel zu entwerfen ist für einen internationalen Topdesigner wie Sie ein doch eher ungewöhnlicher Auftrag. Was dachten Sie, als Sie den Job angeboten bekamen?

Grcic: Mich hat das sofort interessiert. Einen Stuhl zu entwerfen ist immer eine Herausforderung. Je konkreter die Aufgabe ist, desto besser. Wir konnten uns sofort mit einem ganz bestimmten Thema und Bereich beschäftigen und recherchieren. Eine weitere wichtige Thematik war es zu verstehen, wie dieser Markt funktioniert. Das ist ja eine ganz andere Welt als die, die wir kennen.

DER STANDARD: Was ist der markanteste Unterschied zum regulären Möbelmarkt?

Grcic: Schulmöbel werden von jemandem gekauft, der überhaupt nicht auf diesen Möbeln sitzt. Jemand, der zum Beispiel in der Verwaltung einer Stadt sitzt, Budgets verwaltet und mit wenig Geld viel einkaufen muss. Die Qualität der Möbel spielt plötzlich eine untergeordnete Rolle. Das ist das Problem dieses Marktes in dem es ja auch wenig Bewegung, sprich Konkurrenz gibt. Das mündet dann in einer gewissen Stagnation.

DER STANDARD: Grundlage für die Gestaltung Ihres Sessels "Pro" waren wissenschaftliche Studien zum Thema "aktives Sitzen" in der Schule. Was kam denn bei diesen Studien heraus?

Grcic: Vereinfacht gesagt ist es heutzutage so, dass man die Kinder nicht mehr zwingt, stillzusitzen, sondern ihnen auch erlaubt oder sie sogar einlädt, sich zu bewegen. Die Bewegung ist ein wichtiges Ventil in Sachen Konzentration während des Unterrichts. Natürlich ist die Bewegung auch für den Körper von Vorteil. Unser Stuhl versucht, durch seine Form darauf einzugehen und trotzdem Stuhl zu bleiben.

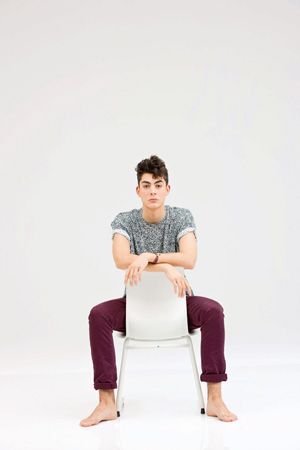

DER STANDARD: Starfotograf Oliviero Toscani hat Ihre Möbel inszeniert und fotografiert. Das Ganze kommt zum Teil rüber wie diese Happy-United-Colors-of-Benetton-Werbungen. Hat Sie das überrascht?

Grcic: Das geht fast jedem so. Wenn man das dem Toscani sagt, antwortet der relativ souverän: "Benetton ist Toscani." Das ist seine Bildsprache, deshalb denkt man auch an Benetton. Ich mag die Bilder und hab kein Problem damit. Ich hab den Toscani als Fotografen vorgeschlagen, weil der früher sehr gute Fotos für italienische Möbelmarken wie B&B Italia oder Kartell machte. Diese Bilder hatte ich im Kopf. Ich denke, er ist mehr als ein Fotograf. Er ist jemand, der Bilder schafft.

DER STANDARD: Wie gefällt Toscani Ihr Stuhl?

Grcic: Ich hab's nur aus zweiter Hand gehört. Anscheinend reagierte er sehr positiv und nannte den Stuhl "futuristic". Ich will das nicht überbewerten, aber ich finde es nett, dass er so etwas in dem Stuhl sieht, etwas Neues.

DER STANDARD: Werden sich diesen Sessel Menschen auch für zu Hause kaufen?

Grcic: Davon bin ich ziemlich überzeugt. Ich glaube, das wird einen nicht unwesentlichen Anteil an der Produktion ausmachen. Den Markt für Schulmöbel kann ich schwer begreifen. Keine Ahnung, was da passieren wird. Da tritt man zuerst einmal gegen die Platzhirsche an. Ich kann mir vorstellen, dass für unser Projekt die Privatschulen eine Vorreiterrolle spielen könnten. Der andere Markt, den ich viel besser kenne, der wird bestimmt positiv auf den Stuhl ansprechen. Er weist eine Grammatik, eine Typologie auf, die man kennt und von der man weiß, dass sie funktioniert, auch im Bezug zu anderen Möbeln und Räumen.

DER STANDARD: Die japanische Firma Muji, für die Sie als Berater arbeiten, wirft angeblich für jedes neue Produkt, das in ihr Sortiment kommt, ein älteres raus. Das ist ein sehr interessantes Prinzip. Sollten das mehr Unternehmen machen?

Grcic: Ja, das ist ein absolut sinnvoller Weg, nicht nur der Ökologie wegen. Es geht auch um die total unübersichtliche Menge von Dingen, die es heute gibt. Man addiert immer nur hinzu. So vieles wird nicht hinterfragt. Sich zu fragen "Was kommt hinzu und was kommt weg?" ist ein unheimlich kritischer Prozess. Vielleicht geht es auch manchmal nur darum, Dinge zu überarbeiten. Das ist ein Riesenthema. Was die Industrie noch viel zu wenig praktiziert, ist, die bestehenden Dinge zu verbessern. Man könnte das mit einer Art Update wie bei einer Software vergleichen.

DER STANDARD: Stimmt es, dass Sie kein Sofa besitzen?

Grcic: Ja. Ich bilde mir ein, ich hab keinen Platz und keine Zeit dafür.

DER STANDARD: Und wenn Sie zum Beispiel fernsehen wollen? Oder haben Sie dafür auch keine Zeit?

Grcic: Doch, manchmal schon. Mein Fernseher steht im Büro. Da sitze ich auf extrem unbequemen Stühlen, auf kaputten Möbeln oder Prototypen, und mag das auch wirklich. Mich interessiert nicht, wie man Komfort durch ein weiches Kissen findet, auch wenn das komfortabel ist. Man kann auch auf einem Hocker fernsehen und bleibt, wie beim Schulmöbel, in Bewegung.

DER STANDARD: Es heißt, Sie reden nicht gern darüber. Ich frage Sie trotzdem: Wie wohnt Konstantin Grcic?

Grcic: Das stimmt, da rede ich wirklich nicht gerne darüber. Aber gut. Ich hab seit einem Dreivierteljahr einen Zweitwohnsitz in Berlin. Die Wohnung ist viel bewusster eingerichtet als meine Wohnung in München, wo es wirklich nur das Nötigste gibt. Mein Lebensraum in München ist eher das Büro. In Berlin sind die Dinge, die ich gerne mag. Nicht viele, aber auch nicht wenige. Es passte alles in einen Lieferwagen. So stehen die Möbel also dort, und es ist perfekt. Man könnte aber nicht sagen, dass es eingerichtet ist. Ich mag das Leben mit Dingen, die ich gern habe.

DER STANDARD : Ein Grcic-Objekt zu Hause stehen zu haben ist heute auch Prestige. Ist Design bzw. ein funktioneller Alltagsgegenstand und Prestige nicht auch ein Widerspruch?

Grcic: Nein, finde ich gar nicht. Ich glaube fest daran, dass Design Dinge meint, die schön sind, und gut im Sinne von Qualität – und die funktionieren. Mit solchen Dingen zu leben finde ich erstrebenswert. Es geht auch hier um Identifikation, um Objekte, die eine Aussage über die eigene Person machen. So werden sie zum Prestige. Warum auch nicht?

DER STANDARD: Gibt das Dingen eine Seele?

Grcic: Ich würde diese Qualität eher nicht mit dem Begriff Seele beschreiben. Das englische Wort "soul" würde mir leichter von den Lippen gehen. Vielleicht aber auch nur, weil es nicht meine Muttersprache ist. Man kann diese Qualität nicht so leicht definieren. Auch der Designer kann das während des Gestaltungsprozesses nicht ausformulieren. Da gibt es kein Rezept. So etwas entsteht aus dem Prozess. Jenen Objekten, die eine – sagen wir halt doch – Seele haben, merkt man das an. Wenn man an all die Meisterstücke denkt, dann eint sie eine Qualität, die sie zu weit mehr macht als das, was sie eigentlich sind.

DER STANDARD: Designer werden immer mehr zu Popstars. Gefällt Ihnen das oder schütteln Sie darüber den Kopf?

Grcic: Ach, das nimmt unterschiedliche Formen an. Grundsätzlich brauch ich das nicht, ich hab aber auch nichts dagegen. Klar ist es manchmal schmeichelhaft. Es ist ja auch eine Form von Feedback. Die Bekanntheit schafft auch Kontakte und führt einen zu Dingen, die man aus eigenem Antrieb gar nicht erleben würde.

DER STANDARD: Partys?

Grcic: Auch. Ich bin diesbezüglich aber frei. Und in München passiert sowieso nicht viel. Das ist mir auch recht. Dann gibt es aber auch wieder so etwas wie eine Mailänder Möbelmesse, die im betreffenden Zeitraum mein Leben natürlich total bestimmt. Das ist aber okay. Ich freu mich sogar jedes Jahr auf diese eine Woche Wahnsinn.

(Der Standard/rondo/10/02/2012)