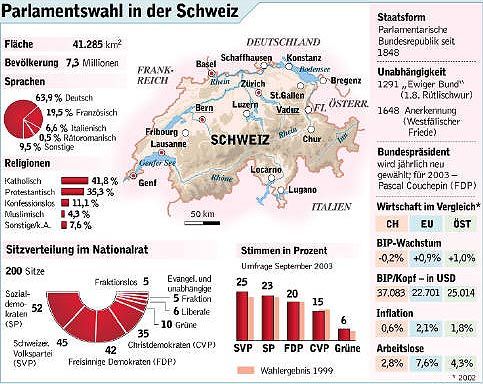

Vor vier Jahren, bei der letzten Schweizer Parlamentswahl, wählten nur 43 Prozent; von den 18- bis 24-Jährigen sogar nur jeder vierte. - Die Schweiz ist ein Sonderfall unter den Demokratien Westeuropas: Zum einen gibt es in diesem Land keine eigentliche Opposition, sondern alle relevanten Kräfte von links bis rechts sind in die Regierung eingebunden. Die vier Regierungsparteien verfügen über 80 Prozent der Sitze im Parlament. Zum anderen haben die Schweizer Stimmbürger regelmäßig Gelegenheit, sich an der Urne zu Sachthemen zu äußern. Seit 1999 standen 46 Volksabstimmungen auf dem Programm.

Mit anderen Worten: Das Volk kann unliebsame Entscheide des Parlaments immer noch korrigieren; es ist die eigentliche Opposition im Lande, die letzte Instanz, die die Regierung gelegentlich in die Schranken weist.

Konkordanzsystem und direkte Demokratie - diese beiden Faktoren führen dazu, dass Parlamentswahlen in der Schweiz niemals wirkliche Richtungswahlen sind, bei denen zwei politische Lager um die Mehrheit kämpfen. Angesagt ist Stabilität, die Verschiebungen gibt es nur um wenige Prozente. Dramatische Abstürze wie jüngst für die FPÖ sind im Schweizer System kaum denkbar.

Zauberformel von 1959

Auch die Regierung muss sich deshalb keine Sorgen machen, in die Wüste geschickt zu werden: Der siebenköpfige Bundesrat, der seit 1959 in unveränderter parteipolitischer Zusammensetzung regiert, wird vom Parlament gewählt und besteht aus je zwei Vertretern von SP, CVP, Freisinnigen sowie einem SVP-Mann. Diese "Zauberformel" könnte bei der nächsten Bundesratswahl im Dezember höchstens dann verändert werden, wenn die CVP noch schlechter als erwartet abschneiden sollte: Dann droht ihr der Verlust eines Sitzes zugunsten der SVP. Was für die stabilitätsgewohnte Schweiz dann doch schon ein mittleres Erdbeben wäre.

Wenn die Weltwoche nun den Wahlsonntag als "Tag der Entscheidung" betitelt und schreibt, die Wahlen würden entscheiden, "ob weitere vier Jahre ungenutzt verstreichen oder ob die Politik endlich die Probleme löst, die das Land blockieren", mag dies übertrieben wirken. Und ob der von der Zeitung eingeforderte zweite Regierungssitz für die SVP die Schweiz tatsächlich weiterbringen würde, ist fraglich, da gerade diese Partei nicht für einen Reformstaat einsteht, sondern für weniger Staat und für Law and Order.

Tatsache ist aber, dass das Land stagniert, und zwar nicht nur wirtschaftlich: Auch in Bereichen, wo die Schweiz früher ein viel beachtetes, fortschrittliches Modell war, etwa in der Umwelt- oder Drogenpolitik, ist der Reformeifer erlahmt, hat gar ein konservativer Backlash eingesetzt.

Und auch in der Europafrage kommt man derzeit nicht weiter: Ein EU-Beitritt ist in weiter Ferne; der Bundesrat setzt vorerst weiterhin auf den Weg bilateraler Verhandlungen und will einen Beitritt erst in der nächsten Legislaturperiode erneut prüfen. Und die Parteien, die mit Ausnahme der SVP eine Annäherung oder gar einen EU-Beitritt wünschen, wissen, dass sie mit dem EU-Argument keine Stimmen holen, sondern bloß welche verlieren können. (DER STANDARD, Printausgabe, 17.10.2003)