Da hatte er etwas falsch eingeschätzt, Premier Nuri al-Maliki: Seine Behauptung, dass ihn Ayatollah Ali Sistani, die höchste Autorität für viele religiöse Schiiten, für einen guten Politiker halte, dementierte Sistanis Büro in Najaf trocken: Das habe vielleicht früher einmal gestimmt. Die Iraker sollten bei den Parlamentswahlen am 30. April "weise" wählen, nicht tribal und nicht religiös und niemanden - so sagte Sistanis offizieller Vertreter -, der schon einmal versagt habe. Und Sistani weigerte sich, Maliki, der um eine Audienz bat, zu empfangen.

Am Mittwoch wird eine Art Referendum über jemanden abgehalten, den fast niemand mag - und doch ist Maliki für viele so etwas wie ein kleinster gemeinsamer irakischer Nenner, auch für die USA, die ihn nolens volens unterstützen. Seitdem Maliki Ende 2010 zum zweiten Male wieder Regierungschef wurde, haben seine Gegner im Parlament immer wieder angekündigt, ihn zu stürzen. Sie taten es nicht: nicht weil er so stark war, sondern weil sie schwach sind - aber wohl auch, weil eine überzeugende Alternative fehlte. Das politische Elend im Irak, elf Jahre nach dem Sturz von Saddam Hussein, ist groß.

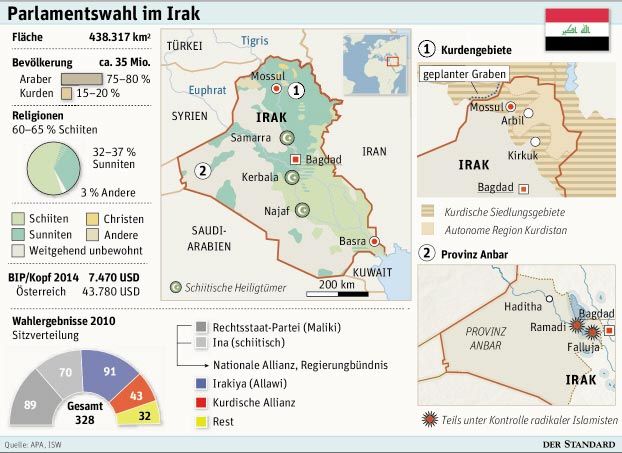

Am Mittwoch geht es um 328 Parlamentssitze, wobei acht davon für religiöse Minderheiten reserviert sind, zu denen auch fünf Christen gehören (sowie ein Sabäer, ein Shabak und ein Jezide). Frauen haben eine Quote und sind im Wahlkampf mit und ohne Kopftuch relativ sichtbar - bis auf diejenigen, die auf ihren Wahlplakaten erst gar nicht sich selbst, sondern ein männliches Familienmitglied zeigen lassen, aus Gründen der islamischen Pietät.

Dem 63-jährigen Maliki, der aus der schiitischen Dawa-Partei kommt und unter Saddam lange im Exil war, werden autoritäre Züge vorgeworfen - mittlerweile hat er seine eigene kleine Armee und schart Familienmitglieder (Sohn und Schwiegersöhne) um sich, was in vielen böse Erinnerungen weckt. Er führt wie schon 2010 seine Liste "Rechtsstaat" an.

Das irakische Parteiengewirr ist unübersichtlich, 276 Parteien sind gemeldet, es gibt 107 Listen, von denen 39 Parteienblöcke und 68 Parteien sind. Die Parteienlandschaft hat sich seit 2010 verändert, es wird ad hoc nicht leicht sein, Vergleiche zu ziehen. Auch Maliki hat etliche seiner früheren Mitstreiter verloren.

Maliki, Premier seit 2006, war 2010 zwei Mandate hinter Iyad Allawi gelandet, dem es aber nicht gelang, eine Regierung zu bilden: Beide Blöcke hatten nicht einmal je 25 Prozent der Stimmen. Allawis "Irakiya" war Sammelbecken für alle, die sich als antiiranisch bezeichnen: Säkulare jeder Couleur, aber auch religiöse Sunniten. Die Kandidaten aus letzterem Lager hat Allawi, der in den letzten Jahren wenig im Irak war, teilweise verloren, was ihn Stimmen kosten dürfte.

Gespaltene Sunniten

Die Irakiya ist tot, aber auch Allawis aktueller Block "Wataniya" (Nationale Koalition) ist überkonfessionell und säkular aufgestellt. Auch hier gibt es jedoch Konkurrenz mit der neuen linken "Zivilen Demokratischen Allianz". In diesem Pool fischt ebenfalls die "Irak-Koalition", gemäßigte moderate Sunniten meist aus der Wirtschaft: Sie ist aber nicht so explizit anti Maliki. Einem anderen früheren sunnitischen Irakiya-Alliierten, dem alten Nationalisten Saleh al-Mutlak mit seiner neuen "Arabiya", wird überhaupt vorgeworfen, dass er mit Maliki packelt.

Der wichtigste ehemalige Allawi-Verbündete und dessen heutiger Konkurrent ist der sunnitische Parlamentspräsident Osama al-Nujaifi mit seiner 13-Parteien-Liste "Mutahhidun" (Vereinte für Reform). Er führt die Opposition gegen Malikis Politik in den Sunnitengebieten an, besonders der Provinz Anbar - die teilweise unter Kontrolle der auch in Syrien kämpfenden jihadistischen Gruppe Isis (Islamischer Staat im Irak und Großsyrien) ist. Aber auch er hat das Problem der Positionierung zu Maliki: Ein Teil der Sunniten in Anbar optiert für die militärische Kooperation mit Maliki gegen die Isis, während andere für eine völlige Abgrenzung von Maliki sind. Für diese gibt es das Angebot der rechten sunnitischen Partei "Karama" (Würde).

Wählen im Kriegsgebiet

Einige Hardline-Kleriker rufen überhaupt zum Wahlboykott in den Sunnitengebieten auf - wobei ja die Frage offen ist, ob und wie in den Gebieten, in denen gekämpft wird oder die besetzt sind, überhaupt gewählt werden kann. Nicht nur die Stadt Falluja wird von Isis und anderen radikalen Gruppen kontrolliert. In den letzten Wochen kursieren im Internet Videos vom - von einem Teil der Bevölkerung freundlich begrüßten - Einmarsch der Isis in Ortschaften, die immer näher an Bagdad liegen. Für viele Sunniten ist die Wahl zwischen der schiitisch geführten Regierung und den radikalen Jihadisten wie die zwischen Pest und Cholera.

Maliki, der noch einmal Premier werden will, kann keineswegs automatisch auf die Unterstützung der anderen Schiitengruppen im Parlament zählen. Zwar sind sie auch 2010 nicht unter dem Dach seiner Liste "Rechtsstaat" angetreten, haben sich am Ende doch zur Regierungsbildung hergegeben, teilweise auf iranischen Druck.

Anders ist diesmal, dass sich die 2010 nach dem Tod ihres Führers Abdulaziz al-Hakim schwächelnde ISCI (Höchster Islamischer Rat) gut erholt hat (wie die Provinzwahlen zeigten). Sie führt die Sammelliste "Muwatin" (Bürgerkoalition), die im Wahlkampf dadurch überraschte, dass sie auch kopftuchlose Frauen präsentierte. Die ISCI, Anfang der 1980er Jahre im Iran gegründet, liebäugelte immerhin früher mit dem iranischen Staatssystem - was sonst keine größere irakische Schiitenpartei tut.

Ein Fragezeichen steht hinter den früher starken "Ahrar" (Freie), deren Führer Muktada al-Sadr - der jedoch nie ein politisches Amt bekleidete - sich vor kurzem zurückzog. Der einstmals wilde Mullah wirft Maliki nicht weniger vor, als im Irak eine Diktatur zerrichten zu wollen - und wurde von Sistani, den er früher bekämpfte, empfangen. Zumindest ein Teil der Sadristen-Stimmen ist wohl für die anderen Schiitenparteien auf dem Markt.

Kurden marschieren getrennt

Neu ist bei diesen Wahlen, dass die wichtigen kurdischen Parteien nicht als Block antreten, sondern einzeln, wobei einem späteren Zusammengehen im Parlament natürlich nichts im Wege steht. Die Kurden haben - trotz der Erfolge ihres Autonomiemodells - momentan an mehreren Fronten zu kämpfen. Nicht zuletzt ist gerade eine schwierige Bildung einer Autonomieregierung in Erbil im Gange. Dazu besteht schon ein Pakt der stärksten Partei, der KDP (Kurdische Demokratische Partei) des Präsidenten Mahmud Barzani, mit der bisherigen Oppositionspartei "Gorran" (Wandel). Offen war bis Redaktionsschluss die Teilnahme der PUK (Patriotische Union Kurdistan), deren Chef, Iraks Staatspräsident Jalal Talabani, seit Dezember 2012 krankheitshalber amtsunfähig ist (auch die Neubesetzung seines Amtes wird nach den Wahlen akut).

Die Kurden befinden sich in einem seit Jahren stagnierenden Dauerkonflikt mit Bagdad über ihre Öl-Autonomie - im Grunde sind das Fragen der irakischen Verfassung, die über die kurdischen hinausgehen. Im ganzen Wahlkampf geht es ja nicht um politische Programme, sondern darum, dass das künftige Zusammenleben der Gruppen im Irak erst verhandelt werden muss.

Jedenfalls sind die Kurden so frustriert - und von der wachsenden Gewalt im Irak als Begleiterscheinung des Syrien-Konflikts so abgeschreckt -, dass vermehrt wieder von einem unabhängigen Kurdenstaat die Rede ist. Zum Entsetzen vieler Kurden lässt Erbil jedoch gerade einen Graben an der Grenze zu den syrischen Kurdengebieten anlegen - denn Gewalt schwappt auch von dort über. (Gudrun Harrer, DER STANDARD, 28.4.2014)