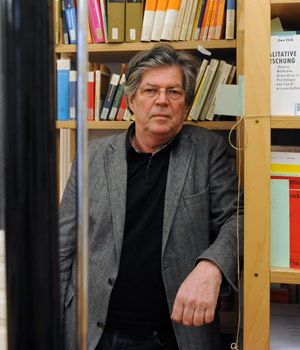

Der Polizeieinsatz bei den Anti-Akademikerball-Protesten sei "sicher nicht 'state of the art'" gewesen, nachträgliche Stellungnahmen der Polizeispitze würden dazu beitragen, die Situation zusätzlich hochzuschaukeln, meint Kriminalsoziologe Reinhard Kreissl. Österreich habe es bisher versäumt, sich mit legitimen Protestformen auseinanderzusetzen.

derStandard.at: Im Zuge der Demonstrationen gegen den Akademikerball war viel von Gewalt und Gewaltbereitschaft die Rede. Was ist Gewaltbereitschaft?

Kreissl: Nehmen wir eine Formation wie die Polizei: Da gibt es schon so etwas wie eine politisch induzierte Gewaltbereitschaft. Wenn ich mir die Rhetorik des Wiener Polizeipräsidenten anschaue, etwa in der Diskussionssendung Im Zentrum, wo er sagt, man solle Demonstranten "zur Strecke bringen", dann zeigt diese Rhetorik eine gewisse Missachtung des Gegenübers. Und diese Missachtung kann bei einzelnen Beamten sehr schnell gewisse zivilisatorische Schranken außer Kraft setzen - "auf die kann man ja einschlagen".

derStandard.at: Ist das bewusste Provokation oder ungeschickte Rhetorik?

Kreissl: Zumindest ist es unbedacht - und es ist taktisch und politisch unklug.

derStandard.at: Wie beurteilen Sie die Vorbereitung des Einsatzes, das Platzverbot und die Vermummungsverbots-Zone?

Kreissl: Die taktische Vorgehensweise war sicher nicht "state of the art". Sie haben in solchen Situationen ja ein überschaubares und leicht identifizierbares Potenzial an Leuten, die einfach Krach machen wollen. Die sind da, machen wir uns da nichts vor. Nun geht es darum, wie ich sie herausholen kann. Da gibt es Erfahrungen aus Städten wie Berlin oder Hamburg.

derStandard.at: Hat die Wiener Polizei einfach zu wenig Erfahrung mit größeren Protesten?

Kreissl: Österreich war sicher bisher eine Insel der Seligen, was Gewalt bei Protesten anbelangt. Die traditionellen Opernball-Demos waren halt ein Event, das jedes Jahr wiederholt wurde, da konnte man sich drauf einstellen. Aber wirklich massive, robuste Protestformen, wie Sie es in Hamburg oder Berlin hatten oder bei den G7-Protesten, gab es in Wien nicht. Nun kommen plötzlich 50 oder 150 Hanseln, die Rambazamba machen, und die Polizei fällt aus allen Wolken.

derStandard.at: Alle sprechen von Deeskalation, aber wie kann sie in der Praxis aussehen?

Kreissl: Ich bin alt genug, um es selbst erlebt zu haben. Bei den ersten Studentenprotesten in München Anfang der Sechzigerjahre saß die Polizei auf zehn Pferden, sie hatte VW-Käfer und komische Plastikhelme und war völlig überfordert. Die Polizisten gingen mit den Pferden dazwischen und haben reingeprügelt. Und der Polizeipräsident hat dann Polizisten ausgewählt, die auf die Demonstrierenden zugegangen sind und gesagt haben: "Wir verstehen eure Anliegen, man kann gegen den Staat sein, das ist okay, aber ihr müsst doch irgendwie versuchen, friedlich zu bleiben." Diese Diskussionskommandos, die dann den technischen Namen "Laber-Kommandos" bekamen, waren eine sehr kluge Innovation.

derStandard.at: Was aber, wenn niemand bereit ist zu diskutieren?

Kreissl: Man könnte schon viel von der Spannung rausnehmen, wenn man nicht sofort mit dieser Worst-Case-Ausrüstung hinkommt. Man muss das ja auch einmal aus der Perspektive der Polizeibeamten betrachten: Hunderte junge Kollegen sitzen stundenlang in Combat Gear in VW-Bussen, die Luft ist schlecht, der Kaffee ist kalt, die Stimmung auf dem Tiefpunkt, es ist eng und man schwitzt. Und dann werden die rausgelassen. Und da drüben steht der Anlass, warum es ihnen so schlecht geht. Das schafft natürlich eine gewisse Einstellung.

derStandard.at: Welche Einstellung ist das?

Kreissl: Es wird eher eine konfrontative als eine verständnisvolle Haltung kultiviert. Wenn man sagt, es handelt sich hier nicht um eine legitime Form zivilen Ungehorsams, sondern um Chaoten und Krachmacher, die dafür verantwortlich sind, dass ich Nachtschichten schieben muss, dann ist das natürlich problematisch. Es gibt Untersuchungen über die Castor-Transporte: Da gibt es viele Polizisten, die sagen, sie würden eigentlich lieber auf der anderen Seite stehen – diese ganze Atompolitik und so. Dort gibt es dann oft eine humanere Umgangsweise mit zivilen Protesten. Wenn man da differenzierter vorginge, nicht nur Combat-Truppen vorschicken, sondern auch andere Einsatzformen entwickeln würde, könnte man sicher einiges vermeiden. Die Polizei ist eine notwendige Institution in modernen Gesellschaften, aber sie muss von diesem männerbündlerischen Selbstmissverständnis weg. Und sie muss von diesem Freund-Feind-Denken weg. Natürlich gibt es Leute, die wollen Krach machen. Aber Sie könnten schon diesen Trupp isolieren, ohne damit gleich die ganze Demonstration zu kriminalisieren.

derStandard.at: Nach den Vorfällen gab es dutzende Aufforderungen, sich "von Gewalt zu distanzieren".

Kreissl: Ja, man kann natürlich immer politisches Kleingeld mit solchen Dingen machen. Aber ich kann auch auf Polizistenseite Anlässe finden. Nehmen Sie den Fall Bakary J. – ich kann das auch hochrechnen und sagen: Lauter Sadisten, Rassisten bei der Polizei. Ich argumentiere so: Jede Menschenrechtsverletzung bei der Polizei ist eine Form misslungener Problemlösung. Es gibt auch in der Polizei diese zwei, drei, fünf Prozent Psychopathen, wie in der Gesamtgesellschaft. Aber zusätzlich gibt es Organisationsversagen: Wenn Sie bei einem Supermarkt-Einbruch in Krems um drei Uhr morgens zwei blutjunge Kollegen ohne Backup hinschicken, dann sind die überfordert.

derStandard.at: Wie stehen Sie zu Sprüchen wie "Unseren Hass könnt ihr haben"?

Kreissl: Wenn man sich daran aufhängt, muss ich sagen: Leute, bitte um etwas mehr Souveränität. Wir leben in einer Gesellschaft, wo man sich viel bieten lassen muss. Und da gehört so eine Rhetorik auch dazu. Die ist genauso bescheuert und banal wie Mölzers Rede von den „ordentlichen Bürgern, die hier in Ruhe ihren Ball feiern wollen". Natürlich ist der Akademikerball ein politisches Statement. Wenn Mölzer jetzt sag, „Wir wollen doch nur tanzen und ein Flascherl Champagner trinken", dann stellt er sich dümmer, als er ist.

derStandard.at: Am Ende der Ball- und Demonstrationsnacht und der Medienberichte blieb eine Botschaft übrig: hier Ballgäste beim Tanzen, dort eingeschlagene Fensterscheiben.

Kreissl: Erstens weiß ich nicht, was die Burschenschafter hinterlassen, wenn sie einmal ordentlich zugedröhnt sind. Und zweitens: Die zerschlagenen Fensterscheiben sind sozusagen die Kosten einer modernen Gesellschaft. Aber ich will mich auf dieses Aufrechnen gar nicht einlassen – sonst müsste man fragen: Was sind 20 zerschlagene Fensterscheiben gegen die Hypo Alpe Adria?

derStandard.at: Warum wird das Prädikat "gewaltbereit" eigentlich nur in Verbindung mit sozialen Bewegungen verwendet und beipielsweise nie für Eltern oder Lehrer?

Kreissl: Es stimmt, dass am meisten Gewalt vom sozialen Nahraum ausgeht. Eltern schlagen Kinder, Männer schlagen Frauen, Lehrer tun irgendwas mit ihren Schülern, was sie nicht tun sollten. Aber diese Formen von Gewalt treten nicht so stark ins Rampenlicht. Es ist ja eine nicht zu unterschätzende Errungenschaft der Frauenbewegung, das Thema Gewalt in der Familie überhaupt auf die Agenda gesetzt zu haben.

derStandard.at: Gibt es Formen der Gewalt, die als legitimer empfunden werden als andere?

Kreissl: Die Frage, was man legitimerweise tun darf, wo Gewalt beginnt, sollte öffentlich verhandelt werden. Es ist zu billig, sich in solchen Fällen auf das Gesetz zurückzuziehen. Das Recht ist wie ein Werkzeugkasten, das können Sie so oder so verwenden. Ziviler Ungehorsam ist eine öffentliche Aufforderung, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen. Da hat Österreich sicher ein Defizit. Öffentliche Debatten darüber gibt es hier nicht. Da wird gleich von Gewalttätern geschrieben.

derStandard.at: Worüber sollten wir diskutieren?

Kreissl: Zum Beispiel darüber, wie weit wir das politische Handlungsrepertoire definieren. Ist es legitim, in Wien den Ring zu blockieren, um darauf hinzuweisen, dass Roma und Sinti schlecht behandelt werden? Ist es legitim, das Parlament zu besetzen? Für solche Diskussionen eignet sich kein Gerichtssaal, da brauchen wir andere Foren. Die öffentliche Artikulation von Meinung ist da durchaus ein legitimes Verfahren. Insofern könnte man sagen: Der 24. Jänner war Demokratie in Aktion.

derStandard.at: Wo liegt die Grenze des polizeilichen Gewaltmonopols?

Kreissl: Die Polizei soll einschreiten, um Gewalt zu verhindern. In vielen Fällen kann sie es nicht – vor allem in der Familie, in Wirtshäusern. Das Gewaltmonopol der Polizei heißt nur, dass sie die einzigen sind, die notfalls dürfen – das heißt aber nicht, dass sie müssen. Ich bin überzeugt davon, dass eine gute Polizei in einem demokratischen Rechtsstaat sehr viel selbst entscheiden kann. Bei uns passiert das Gegenteil. Stellen Sie sich vor, der Gesundheitsminister sagt: Morgen werden nur noch Blinddärme operiert und keine Katheter mehr gesetzt, denn Blinddärme sind gerade das größte Problem. Bei der Polizei sagt man: Ab morgen macht ihr Aktion scharf da und Soko Ost dort. Man sollte gewisse gesellschaftliche Probleme der Polizei überlassen – natürlich im Rahmen der Gesetze und unter aller Transparenz und Nachprüfbarkeit. Dann kann die Polizei das besser, als wenn die Politik ständig dazwischenfunkt. (Maria Sterkl, derStandard.at, 4.2.2014)