Wenn sich ausschwärmende Tumorzellen niederlassen, bilden sie Metastasen.

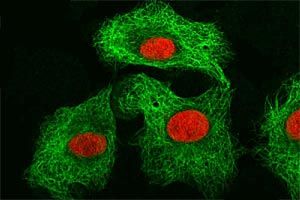

Ihr Auftritt kann den Tod ankündigen. Wenn sich einzelne Krebszellen von einem sogenannten Primärtumor ablösen und in der Blutbahn auf die Reise gehen, droht akute Gefahr. Diese zirkulierenden Tumorzellen, von Fachleuten kurz als CTC bezeichnet, vermögen die Krankheit über den ganzen Körper zu verbreiten. Wenn sie sich niederlassen und weiter teilen, bilden sich die gefürchteten Metastasen. Für viele Krebspatienten ist das der Anfang vom Ende.

In den vergangenen zehn Jahren sind die CTC immer stärker ins Visier der Wissenschaft geraten. Die tückischen Zellen, so hofft man, bieten großes Potenzial zur Verbesserung der Krebsdiagnostik. Wenn man sie dingfest machen kann - zum Beispiel bei der Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkarzinomen. Diese Geschwülste haben die Eigenschaft, bereits in frühen Entwicklungsstadien Metastasen zu bilden.

Letztere setzen sich bevorzugt in der Leber fest und werden meist erst entdeckt, wenn es bereits zu spät ist. Könnten Ärzte jedoch schon die Saat dieser Krebsherde im Blut identifizieren, hätten sie mehr Zeit für Gegenmaßnahmen. Auch für die Beobachtung von Prostatakarzinomen wäre eine solche Möglichkeit äußerst hilfreich. Manche dieser Wucherungen wachsen schließlich so langsam, dass sie keine große Gefahr darstellen - solange sie nicht metastasieren. Vor allem alten Patienten könnten somit unnötige Operationen erspart bleiben.

Krebskeime im Heuhaufen

Selbstverständlich wäre eine selektive Erfassung von zirkulierenden Tumorzellen für die Forschung ebenfalls von größtem Interesse. In Zellkulturen vermehrt, ließen sich ihre typischen Eigenschaften im Labor studieren, und das wiederum würde der Entwicklung neuer therapeutischer Strategien Vorschub leisten. Faszinierende Perspektiven.

Aber wie soll man die winzigen Vagabunden effizient einfangen? Ihre Anzahl ist sehr gering. "Meist gibt es nur einige wenige Zellen pro Milliliter", erklärt der Ingenieur Martin Brandl vom Zentrum für Biomedizinische Technologie an der Donau-Universität Krems im Gespräch mit dem Standard. Auf eine CTC kommt leicht eine Milliarde gesunde Blutzellen. Die Krebskeime verstecken sich praktisch in der Menge. Nadeln im Heuhaufen.

Forscherteams haben bereits mehrere Ansätze zur spezifischen Isolierung von CTC erprobt, mit unterschiedlichem Erfolg. Eine Methode, entwickelt und getestet von einer französischen Arbeitsgruppe, basiert auf der Verwendung von magnetischen Mikropartikeln. Die Kügelchen wurden mit speziellen künstlichen Antikörpern überzogen. Der Clou dahinter: Tumorzellen, auch frei zirkulierende, tragen an ihrer Oberfläche typische Proteinmoleküle des Typs EpCAM.

Sie spielen unter anderem eine Rolle bei der Anheftung von Krebszellen untereinander und dem Stimulieren des Tumorwachstums. Für die besagten Antikörper jedoch wirken EpCAM-Moleküle wie Antigene. Beide passen wie Schloss und Schlüssel zusammen und gehen eine relativ starke Bindung ein. Die CTC bleiben an den Kügelchen hängen.

Dank der magnetischen Eigenschaften der Mikropartikel ist es möglich, sie in Ketten anzuordnen - wie Metallfäden. Aus zahlreichen solcher Strukturen lässt sich eine Art Netz mit mikroskopisch kleinen Öffnungen aufbauen. Die Tumorzellen sollen darin hängenbleiben, gebunden an die EpCAM-Antikörper, während die normalen Blutzellen freien Durchgang haben. Das System hat gleichwohl eine erhebliche Schwäche. Die extrem dünnen Partikelketten sind nicht besonders stabil. Sobald das zu untersuchende Blut mit etwas höherer Geschwindigkeit fließt, reißen sie.

Minikammer

Martin Brandl und seine Kollegen griffen die Idee 2009 auf und machten sich an die technische Verbesserung. Die Niederösterreichische Forschungs- und BildungsgesmbH hat das Projekt in den vergangenen Jahren finanziell unterstützt. Die bisher vorliegenden Ergebnisse sind äußerst vielversprechend. Statt auf dünne Fäden aus einzelnen Kügelchen zu setzen, haben die Forscher ihre Methodik auf eine breitere Basis gestellt. Buchstäblich.

Herzstück der Methode ist ein sogenannter mikrofluider Chip, eine Minikammer zum Einfangen von CTC. Im Boden des Chips befinden sich zahlreiche, geometrisch angeordnete Metallscheibchen, die "seeding points", aus Nickel mit einem Durchmesser von 20 bis 50 Mikrometer. Zu Beginn des Verfahrens werden in Wasser gelöste Eisenoxidpartikel mit einem Durchmesser von nur 20 bis 100 Nanometern in die Kammer eingeleitet. Sie sind mit Antikörpern beschichtet.

Von außen wirken zwei Magnete auf die Nickelscheibchen ein, die infolgedessen ihre eigenen magnetischen Felder erzeugen. Daraufhin ordnen sich die Eisenoxid-Kügelchen entlang der Feldlinien an und bilden so innerhalb des Chips ein mehr oder weniger dichtes Gerüst - je nach Einstellung der äußeren Magneten. Wenn nun das Blut in die Kammer einfließt, können die zirkulierenden Tumorzellen zielsicher herausgefischt werden.

Magnetsteuerung

Die Technik kombiniert zwei Möglichkeiten zum selektiven Fang von CTC: einerseits die spezifische Anbindung der Zellen an Antikörper und zusätzlich die rein mechanische Filterwirkung des Geflechts. "Wir bauen eine Kammstruktur, und diese ist adaptiv. Das ist der große Vorteil", sagt Martin Brandl. Mit den Magneten lässt sich die Anordnung der Strukturen präzise steuern. Durchgänge können im Handumdrehen vergrößert oder verkleinert werden, je nachdem, welchem genauen Zelltyp die Suche gilt. Die zur Untersuchung erforderliche Blutmenge ist zudem minimal. Ein bis zwei Milliliter reichen, betont Brandl.

Die Justierbarkeit der neuen CTC-Fallen birgt große Möglichkeiten, unter anderem für die personalisierte Medizin. Das System kann zum Beispiel an die Beschaffenheit des Blutes eines Patienten angepasst werden. Bis die Technik allerdings vollständig ausgereift und klinisch einsatzbereit ist, dürfte noch etwas Zeit vergehen. Fünf bis zehn Jahre, schätzt Martin Brandl. (Kurt de Swaaf, DER STANDARD, 25.9.2013)