Von Passau ein paar Kilometer donauabwärts, einen Steinwurf von der deutsch-österreichischen Grenze entfernt, liegt Obernzell. An Hochwasser ist man in dieser Gegend, wo die Marille noch nicht Aprikose und der Topfen schon Quark heißt, gewöhnt, aber als die Donau im Frühsommer dieses Jahres steigt und steigt und in Passau einen noch nie dagewesenen Pegelstand von nahezu dreizehn Metern erreicht, droht die poetische Wirklichkeit von der empirischen eingeholt zu werden: "Vom himmel stürzt der vierte fluß, / und die kuppeln des doms sind grün von tang", heißt es in Reiner Kunzes Dauerregen über Passau, einem Gedicht, das 1981 in dem Band Auf eigene Hoffnung erschienen ist: "Der tag ist nahe, an dem in den straßen / der fisch springen wird / Und der kahn, jahraus jahrein angekettet unterm brückenbogen, / erbebt vor hoffnung, / mit der stirn / den scheitel der brücke berühren zu dürfen" – "Wäre schön, wenn wir es hier schaffen", haben Elisabeth und Reiner Kunze beim ersten Besuch in der "Drei-Flüsse-Stadt" zueinander gesagt. Das war 1977, kurz nach ihrer Übersiedlung von der DDR in die BRD.

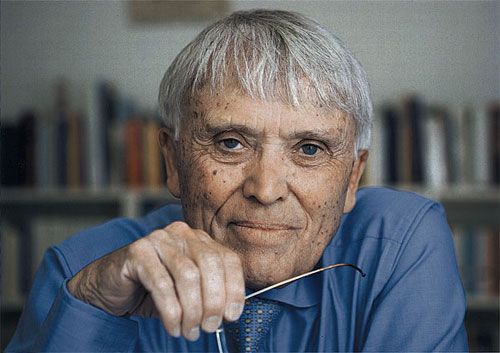

"Ich bin Einzelgänger zu zweit", sagt der nun 80-jährige Dichter auf der kurzen Autofahrt vom Passauer Bahnhof nach Obernzell-Erlau, zeigt auf die vom jüngsten Hochwasser schwer beschädigten Häuser und fährt hinauf Richtung Am Sonnenhang 19, wo das Ehepaar Kunze seit nunmehr dreieinhalb Jahrzehnten wohnt. Er sei kein leidenschaftlicher Autofahrer, aber wenn man hier lebe, sei ein Auto unentbehrlich, und nicht ganz ohne Stolz merkt Kunze an, dass er demnächst eine Million unfallfreie Kilometer hinter dem Lenkrad verbracht haben werde.

Quer durch Deutschland führen ihn seine Lesereisen, und so still es im Feuilleton um den Georg-Büchner-Preis-Träger des Jahres 1977 in den vergangenen Jahren auch geworden sein mag, so sehr zählt er nach wie vor zu den ganz wenigen Lyrikern deutscher Sprache, die Säle mit mehr als 500 Sitzplätzen problemlos füllen.

Seit 52 Jahren sind Elisabeth und Reiner Kunze ein Paar; die Geschichte ihres Kennenlernens ist so anrührend, dass man sie für erfunden halten (oder erfinden) müsste, wenn sie sich nicht tatsächlich zugetragen hätte: In den späten 1950er-Jahren hatte die tschechische Medizinstudentin Elisabeth Mifka im DDR-Rundfunk ein Liebesgedicht gehört und wegen des schlechten Empfangs den Namen des Autors nur undeutlich verstanden: "Die liebe / ist eine wilde rose in uns / Sie schlägt ihre wurzeln / in den augen, / wenn sie dem blick des geliebten begegnen / Sie schlägt ihre wurzeln / in den wangen, / wenn sie den hauch des geliebten spüren / Sie schlägt ihre wurzeln / in der haut des armes, / wenn ihn die hand des geliebten berührt / Sie schlägt ihre wurzeln, / wächst wuchert / und eines abends / oder eines morgens / fühlen wir nur: / sie verlangt / raum in uns".

Mehr als 400 Briefe später

Elisabeth schreibt auf gut Glück eine Postkarte an Radio Dresden, die über viele Umwege den Weg nach Ostberlin zur Sendungsmacherin und schließlich in die Hände des jungen Dichters findet. Mehr als 400 Briefe später kommt es zu einem ersten handvermittelten Telefonat; es ist zwei Uhr morgens: "Willst du meine Frau werden?" "Ja."

Ganz andere Folgen hatte die Ausstrahlung der Sendung für Reiner Kunze am philosophischen Institut der Universität Leipzig, wo er nach seinem Studium als Assistent angestellt worden war. Schon viele Male zuvor hatte man versucht, den unbequemen Querdenker loszuwerden. Ohne Erfolg. "Ich habe nie gegen ein Gesetz der DDR verstoßen, und vor allem hat der dortige Rektor, dem ich unglaublich viel verdanke, vier Jahre lang schützend seine Hand über mich gehalten." Aber als die Parteigruppe an der Universität die Radiosendung zum Anlass nimmt, um den bei den Studenten überaus beliebten Assistenten vorzuführen, seinen Gedichten – in Gegenüberstellung zu Maos Liebeslyrik – den "fehlenden Klassenstandpunkt" (und somit seine Untauglichkeit für die Erziehung sozialistischer Studenten) nachzuweisen versucht, bricht Kunze mit einer Herzattacke zusammen, verbringt vier Wochen im Krankenhaus, reicht die Kündigung ein.

Anschließend tut er, wozu man ihn ohnehin schon mehrfach hätte verpflichten wollen: Er geht als Hilfsschlosser in die Produktion, aber nicht, um die "Verbindung mit der Arbeiterklasse zu festigen", sondern um Geld zum Leben zu verdienen. "Die Arbeiter haben mich sehr freundlich aufgenommen. Sie dachten, was ich erst später erfuhr, dass ich aus dem Knast käme."

Wie nahe er dem Knast noch kommen würde, ahnt Kunze zu diesem Zeitpunkt noch nicht, hatte er doch all die Jahre in der Überzeugung gelebt, dass die sozialistische Idee eine gute sei und die allenthalben sichtbaren Mängel einzig auf menschliche Unzulänglichkeiten zurückzuführen wären. Bis damals hatte er noch prokommunistische Gedichte geschrieben, über die er sich heute "nur wundern" kann: "Ganz schlimme Sachen, aber das eigentlich Bestürzende daran ist, zu sehen, was man mit jungen Menschen alles machen kann."

Anders als viele andere DDR-Dissidenten (als Exilant wollte er sich nie verstanden wissen), habe es für ihn das Schlüsselerlebnis nicht gegeben, das ihm die Augen geöffnet habe, es seien vielmehr die vielen vermeintlichen Kleinigkeiten gewesen, die ihn mehr und mehr auf Distanz zur Partei gebracht hätten. Schon als Student hatte er auf die wahnwitzigen Vorgaben der Partei reagiert – so schrieb er etwa, als man eine hochschwangere Kommilitonin zur Tür-zu-Tür-Agitation zwingen wollte und zwang: "Genossen, Freunde, Folgendes: Die Sache, die ist die: dass sie gezeugt und also nicht mehr überzeugen will."

Nur dank der Fürsprache eines sowjetischen Professors, für den er Woche für Woche russische Gedichte ins Deutsche übertrug, entging er der Zwangsexmatrikulation. Natürlich sei ihm damals schon klar gewesen, dass er unter Beobachtung gestanden sei, aber als er nach der sogenannten Wende Einsicht in seine Stasi-Akte nehmen kann, erfährt das Vermutete eine bittere Potenzierung.

Schon 1992 veröffentlichte Kunze Auszüge daraus in dem Buch Deckname "Lyrik", die literarische Brechung des Textes liegt in der Kürzung des Materials; die Dokumentation widerlicher Details im Rahmen der sogenannten "Zersetzungsmaßnahmen" ist so erschütternd und eindeutig, dass es die Frage, warum die Publikation im längst noch nicht entschiedenen Erinnerungskrieg um die DDR bestenfalls eine nachgereihte Rolle spielt(e), neu zu verhandeln gilt, sobald die Deutungshoheit über die DDR in nachgeborenen Händen liegen wird. Ob er Ibrahim Böhme ("Seine 250 Seiten in den Akten zählen zum Bösesten, das ich jemals gelesen habe") nachher noch einmal gesehen habe: "Nein. Er war ein ..." "Nein, das darfst du nicht sagen", unterbricht Elisabeth Kunze ihren Mann. Für einen Moment wird es still im Raum, sehr still.

Das Deutsch der Stasi

Das Aussprechbare findet sich im Vorwort: "Über Tausende von Seiten das Deutsch des Staatssicherheitsdienstes lesen zu müssen, war Folter. Es wurde für die Leser dieses Buches soweit wie möglich gemildert. (...) Wäre es mir möglich, eine solche Dokumentation über einen Dritten herauszugeben, würde ich auf die Veröffentlichung dieses Buches gern verzichten. Es geht um die Mechanismen, nicht um Personen."

Mit dem Gedichtband Sensible Wege bekam Kunze schon 1969 in der damaligen BRD viel Aufmerksamkeit und in der DDR einige Schwierigkeiten. Und wenngleich Reiner Kunze vorwiegend Lyrik geschrieben und übersetzt hat und seine Gedichte in mehr als 30 Sprachen übersetzt worden sind, ist es doch der Kurzprosaband Die wunderbaren Jahre (1976), der ihm den größten Publikumserfolg beschert hat: Der Titel liegt mittlerweile in der 32. Auflage vor – rund 750.000-mal will der S.-Fischer-Verlag das Buch verkauft haben.

Nach dessen Erscheinen (in Westdeutschland) wird Kunze aus dem Schriftstellerverband der DDR ausgeschlossen, was de facto einem Berufsverbot gleichkommt. Als Teile des Politbüros einen Prozess gegen ihn anstrengen, "nach dem keiner mehr so anfangen wird wie Heym oder Kunze" (und Kunze über gezielte Indiskretionen erfährt, dass acht bis zwölf Jahre Haft erwogen werden), stellt er einen Antrag auf dauerhafte Ausbürgerung, der binnen kurzem genehmigt wird. "Honecker war gegen diesen Prozess. Biermann war ja schon ausgebürgert, das internationale Ansehen der DDR sollte nicht weiter beschädigt werden."

Nach Tagen des Untertauchens in München gibt er der ARD ein Live-Interview, in dem er sagt, dass von dort, wo sie (seine Frau und er) jetzt herkämen, kein neuer Anfang für die Menschheit kommen werde. Dieser Satz – Kunze hält ihn heute für einen der naivsten und unklügsten seines Lebens – brachte ihm wenig Sympathien bei den linken Westeliten ein, über deren verklärenden Blick auf den "real existierenden Sozialismus" an anderer Stelle zu schreiben wäre.

Kunze hatte es im Osten des Landes hinlänglich erlebt, wie es sich anfühlt, wenn "Freunde" sich plötzlich distanzieren, die Mechanismen von subtilem Rückzug bis hin zu offener Ablehnung waren ihm vertraut. Dort, "wo sie herkamen", hatte er jahrzehntelang damit gelebt; nichtsdestotrotz hatten die Kunzes, wie sie sagen, "nie daran gedacht, dieses Land zu verlassen".

Man muss weder die zwölf Bände und 3.491 Blätter umfassende Stasi-Akte über Reiner Kunze gelesen haben noch mit Kunzes Agieren auf dem politischen Tagesparkett der BRD – und später des wiedervereinigten Deutschland – einverstanden sein, um sich eine Vorstellung davon zu machen, wie sehr Kunze diese Diffamierungsversuche getroffen haben müssen: "Über Wochen wurden mir in unregelmäßigen Abständen meine Bücher in zerrissenem Zustand und mit Inschriften wie 'Strauß-Intimus' zugeschickt – ich hatte Franz Josef Strauß bis dahin nur ein einziges Mal gesehen, und das aus der Ferne." Helmut Kohl kannte er aus dessen Zeit als Vorsitzender des Bundestagsinnenausschusses, in dessen Zuständigkeitsbereich auch der Freikauf von DDR-Häftlingen gehörte: "Nachdem er Bundeskanzler geworden war, lud er mich als ehemaligen DDR-Bürger ein, ihn auf seinem ersten Staatsbesuch in Israel zu begleiten. Nach unserer Rückkehr schwappte mir aus der gesamten Bundesrepublik eine Flut von Protestbriefen ins Haus, in denen es u. a. hieß, ich hätte mich als Kohl-Begleiter endgültig vor den Karren der Rechten spannen lassen, oder in denen ich unter Androhung eines bundesweiten Buchkauf- und Lesungsboykotts aufgefordert wurde, die Kohl' sche Politik zu verurteilen. Eine bekannte Berliner Buchhandlung ließ einen ihrer Kunden wissen, von nun an werde kein Kunze-Buch mehr in ihren Regalen zu finden sein." Bis heute erhält er Drohbriefe; erst unlängst einen mit dem Sartre-Zitat "Ein Antikommunist ist und bleibt ein Hund."

Keinen Hehl aus der Wunde

Dabei standen für den sprachbegabten Oberschüler aus Oelsnitz im Erzgebirge in der "Sowjetischen Besatzungszone" (SBZ) nach dem Zweiten Weltkrieg alle Zeichen auf einer kommunistischen Vorzeigelaufbahn: "Eines Tages holte mich der Direktor während des Unterrichts aus der Klasse und teilte mir mit, dass ich als Kandidat für die Partei vorgeschlagen worden wäre. Das war damals natürlich eine große Ehre." Und aus Rücksichtnahme gegenüber vielen, "die sich für mich eingesetzt hatten", ist er bis 1968 in der Partei geblieben. Erst die blutige Niederschlagung des Prager Frühlings veranlasste Kunze zum Austritt aus der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED). "Ich habe nie geschrieben, um Opposition zu machen; ich habe immer dann geschrieben, wenn ich einen Einfall hatte, einen poetischen Einfall. Und solche Einfälle haben, wenn sie Substanz haben und originär sind, immer eine eigene Wahrheit."

Die große Bedeutung von Kunzes "Wahrheiten" für die DDR-Opposition ist unstrittig; unzählige Male wurden seine Gedichte abgeschrieben, abfotografiert, unter der Hand weitergereicht oder als Einladung zu einer Tasse Jasmintee an Wohnungseingängen angebracht: "Treten Sie ein, legen Sie Ihre Traurigkeit ab, hier dürfen Sie schweigen".

"Trinken Sie eine Tasse Tee mit uns", der Gast fragt unhöflicherweise nach Kaffee, lehnt höflicherweise ein zweites Stück Marillen-Quark-Torte ab, fragt nach den Jahren der Kindheit, schweigt, hört zu: "Es war Weltwirtschaftskrise, meine Mutter hat mir später erzählt, dass sie sich über Wochen von Kartoffeln und Senf ernährt hat, als sie mit mir schwanger ging. Mein Vater war Steinkohlebergmann tausend Meter unter der Erde, dann arbeitslos. Ein schweigsamer Mann, schweigsam, aber nicht verschwiegen. Wir haben bei der gemeinsamen Arbeit oft stundenlang kein Wort gewechselt; ich habe das genossen und er offensichtlich auch."

Und dann erzählt Reiner Kunze von einem Ganzkörperekzem, das als kleines Kind bei ihm ausbrach, von den lauwarmen Milchbädern in der Chemnitzer Kinderklinik, von Asthma bronchiale, von den vielen Fehlstunden in der Schule und der sozialen Ausgrenzung. "Einmal – es war eines der seltenen Male, wo ich am Turnunterricht überhaupt teilnehmen konnte – hat der Lehrer gesagt, dass er in der Mannschaft, die den Reiner nähme, zum Ausgleich in der zweiten Halbzeit selbst mitspielen werde. Das war verständlich, ich hätte mich auch nicht genommen."

Bestimmt habe das für seine Schriftstellerwerdung eine Rolle gespielt, er habe sich mit dem Schreiben früh eine Gegenwelt geschaffen, in der er bestehen konnte, aber das sei der retrospektive Blick – damals habe er vieles nur als schmerzhaft empfunden. Hier erzählt einer, der die Randständigkeit von innen kennt, keinen Hehl aus seiner Wunde macht, damals wie heute der vorgefundenen Welt mit den Mitteln der Poesie "Welt hinzufügt, ganz auf die Kraft der Sprache vertraut".

Für die Kraft der Dichtung soll auch der koreanische Pavillon in seinem Garten stehen – ein Geschenk der koreanischen Dichterin und Literaturprofessorin Young-Ae Chon, in Seoul mit deutschem Kieferholz gebaut, wieder zerlegt, nach Bremerhaven verschifft und hier in Niederbayern von eigens eingeflogenen koreanischen Handwerkern aufgebaut: "Das erste Mal mussten Sie wieder abreisen, weil sie entgegen meiner Warnung nicht glauben konnten, dass man im Winter in Bayern nicht mauern kann." Als Zeichen der Verbundenheit zwischen zwei Völkern mit einem ähnlichen Schicksal von politischer Teilung will Young-Ae Chon die "Unterkunft des Reimes der Windglocke" verstanden wissen. Zu Beginn sei er selber sehr skeptisch gewesen, räumt der Dichter ein, aber inzwischen werde der Bau auch von der einheimischen Bevölkerung gut angenommen: "Wir haben ihnen bei einem offenen Tag Sinn und Bedeutung des Pavillons erklärt; hernach waren die meisten begeistert."

Ob er nach all den Jahrzehnten in Bayern auch Bairisch spreche: "Nein, die Leute wollen das auch gar nicht." Und Bayern, ein Bundesland wie jedes andere oder doch ein Staat im Staat? "Immerhin sind sie wirtschaftlich gemeinsam mit Baden-Württemberg immer ganz vorn." Hintennach ist die Deutsche Bahn an diesem Sommernachmittag in Passau, mehr als 30 Minuten: "Das ist normal." Aber heißt es nicht immer, dass im Mai 1945, als halb Deutschland schon in Trümmern lag, die Bahn das Einzige gewesen sei, auf das man sich immer noch verlassen konnte? "Vielleicht muss Deutschland wieder in Trümmern liegen, damit die Bahn funktioniert", sagt Kunze.

Als der Zug die Passauer Brücken längst hinter sich gelassen hat und Reiner Kunze unbeirrbar seinem millionsten Kilometer entgegenfährt, fragt sich der Gast, warum er kein zweites Stück von dieser verdammt leckeren Marillen-Quark-Torte genommen hat und was der Dichter – ein halbes Jahrhundert nach dessen Entstehung – am Gedicht Der Vogelschmerz, verändern würde: "Nun bin ich dreißig jahre alt / und kenne Deutschland nicht: / Die grenzaxt fällt in Deutschland wald / O land, das auseinanderbricht / im menschen // Und alle brücken treiben pfeilerlos // Gedicht, steig auf, flieg himmelwärts! / Steig auf, gedicht, und sei / der vogel Schmerz". (Josef Bichler, Album, DER STANDARD, 10./11.8.2013)