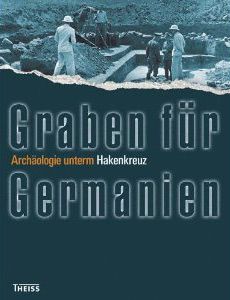

Wien - "Die Ostmark, altes Germanenland" lautete der Titel einer Ausstellung, die im Jahr 1939 im Wiener Messepalast stattfand. So habe man sich auch in Wien "an dem Versuch beteiligt, den 'Anschluss' auch fachlich archäologisch zu rechtfertigen", schilderte Otto Urban, Professor für Ur- und Frühgeschichte an der Universität Wien. Er hat sich im Zuge der derzeit laufenden Ausstellung "Graben für Germanien. Archäologie unter dem Hakenkreuz" im Focke-Museum Bremen mit der Geschichte seines Instituts vor und während der NS-Zeit auseinandergesetzt. Urbans Erkenntnisse sind auch Teil des soeben im Theiss Verlag erschienenen Ausstellungskatalogs.

Gerade in der Ur- und Frühgeschichte habe es 1938 und 1945 nur wenige Brüche gegeben, erklärte Urban. Man habe sich inhaltlich und personell ohne großes Widerstreben dem Nationalsozialismus angepasst. Von jeher sei das Fach "sehr katholisch und national" geprägt gewesen. Mit Oswald Menghin, später Rektor der Uni Wien und Unterrichtsminister unter dem Nationalsozialisten Arthur Seyß-Inquart, habe ab 1918 ein durchwegs großdeutsch eingestellter und gut vernetzter Mann das Prähistorische Institut geprägt.

"Daher kam auch das entsprechende Klientel an Studierenden, während gewisse Themen schlicht ausgeblendet wurden", so Urban. Eine marxistisch orientierte Urgeschichte habe in Wien nie Fuß gefasst. Statt Familienstrukturen oder sozialarchäologischen Fragestellungen sei etwa Altstammeskunde, eine für den Nationalsozialismus wesentliche Idee, im Vordergrund gestanden.

Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich

"In Österreich gab es im Fachkollegenkreis allerdings nie diese blanke Kelto- und Germanophilie, wie sie zum Teil in Deutschland zu finden war", meinte Urban. In Elsass-Lothringen wollte man zum Beispiel bewusst den Nachweis erbringen, dass es sich um alten germanischen Kulturboden handle. "Hier hat man die Archäologie viel stärker als Argument für Besitzansprüche verwendet." Die österreichische Urgeschichte sei dagegen mehr von der Venus von Willendorf oder Hallstatt geprägt, die der "Germanenliebe" wenig Nährboden gelassen hätten.

Allerdings habe es wohl Interpretationen von Forschungsergebnissen gegeben, in denen sich die Weltanschauung durchsetzte: Schon in den 1930er-Jahren habe Menghin eine Kette von Höhensiedlungen am Wienerwald aus dem Spätneolithikum im Sinne eines Ostlimes der Indogermanen, die sich gegen den Ansturm der Ostvölker zur Wehr setzen mussten, interpretiert. "Das ist direkt aus der NS-Ideologie abzuleiten", meinte Urban. Auch andere Prähistoriker wie etwa Kurt Willvonseder, Leiter der Abteilung Bodenaltertümer beim Institut für Denkmalpflege in Wien sowie SS-Obersturmführer, verfolgten diese Traditionen.

Urgeschichtler mit Hang zum Nationalsozialismus

"Die akademische Elite im Fach Urgeschichte war dem Nationalsozialismus durchgehend stark aufgeschlossen, vor allem auch dem elitären Herrengedanken", so Urban. 1938 gab es daher kaum Veränderungen in der Mitarbeiterstruktur der interessierten Konsulenten, auf die man in der Zwischenkriegszeit angewiesen war. Nur Einzelne mussten fliehen, so etwa der erste Direktor des Burgenländischen Landesmuseums, Alfons Barb, der 1938 als Jude das Land verlassen musste.

Allerdings habe es damals kaum Grabungen gegeben, man leistete sich nur vereinzelt archäologische Prestigeprojekte wie beispielsweise große Rettungsgrabungen vor den damaligen Reichswerken Hermann Göring. "In der Archäologie ist die Zeitspanne zwischen 1938 und 1945 keine lange Zeit. Außerdem gab es im Krieg weder günstige Grabungs- geschweige denn Publikationsbedingungen", erklärte Urban. Daher habe sich in wissenschaftlicher Hinsicht wenig verändert.

Kontinuität nach dem Krieg

Auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs habe sich die Urgeschichte vor allem durch die fehlenden Brüche ausgezeichnet. Inhaltlich habe man gewisse Themen wie etwa die Geschichte der Germanen schlicht als zu belastet ausgelassen und tabuisiert. "Stattdessen hat man sich auf Sachliches konzentriert und sich verstärkt den Materialbeschreibungen gewidmet", erklärte der Prähistoriker. Spätestens nach 1955 seien die alten Netzwerke, die teils nur ruhend gestellt wurden, wieder aktiv gewesen. Willvonseder wurde Direktor des Salzburger Museum Carolino Augusteum, Menghin konnte nach Argentinien flüchten und wurde 1959 wieder korrespondierendes Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

"Diese antisemitischen, großdeutschen Netzwerke gehen an der philosophischen Fakultät der Universität Wien schon zurück bis in die 1920er-Jahre", ist Urban überzeugt. "So wurde eine Gruppe von Professoren bereits 1924 in der Presse als 'Hakenkreuz-Professoren' bezeichnet". Erst in den 1960er-Jahren habe eine neue Generation von Studenten diese Einstellung beendet. "Diese starke Kontinuität müsste man noch stärker analysieren und herausarbeiten, als es bisher gelungen ist." (APA/red, derStandard.at, 21. 4. 2013)