Jonathan Hickman & Nick Pitarra: "The Manhattan Projects 1+ 2"

Graphic Novels, broschiert, 144 bzw. 152 Seiten, Image Comics 2012/13

Richtig, "-s". Wer glaubt, es hätte nur ein einziges Manhattan-Projekt gegeben, ist nämlich auf dem Holzweg. Der geheime Bau der ersten Atombombe war ja schon immer ein beliebtes Thema für Secret-History-Plots - bei der Gelegenheit darf ich noch einmal auf die großartige Godzilla-Persiflage "Shambling Towards Hiroshima" von James Morrow verweisen. Jüngster Anlauf ist die 2012 gestartete Comic-Reihe "The Manhattan Projects" von Jonathan Hickman, erschienen bei Image Comics, wo der Marvel-Autor sich auch jenseits des Superhelden-Genres austoben darf. Soeben ist die zweite Paperback-Ausgabe erschienen, die zusammen mit dem Vorgängerband die ersten zehn Hefte der Serie zusammenfasst.

Ein Ensemble voller Wissenschaftspromis

In den Manhattan-Projekten wird an soviel Verschiedenem geforscht, dass man hier in "Akte X"-Manier allem Möglichen begegnen kann: Vom Übernatürlichen bis zum Außerirdischen. Trotzdem bleibt Hickman beim Personal eng an der Historie. Auch hier fungiert General Leslie Groves als militärischer Projektleiter und hat einen ansehnlichen Stamm von Wissenschaftern um sich versammelt - von Einstein bis Oppenheimer. Allerdings mit diversen Twists versehen, wie uns gleich zu Beginn eine Doppelseite über Geburt und Heranwachsen Robert Oppenheimers und dessen fiktiven Zwillings Joseph vor Augen führt. Letzterer ist ein Psychopath, der seinen Bruder tötet, aufisst und in dessen Rolle schlüpft - und trotzdem oder vielleicht sogar deswegen für's Projekt engagiert wird. Groves dürfte Oppenheimers wahre Identität bekannt sein, immerhin lässt er sich von ihm versichern, dass er nicht die kommunistischen Tendenzen seines Bruders teilt ...

Solche Twists wird es in der Folge mehrere geben. Ich würde daher empfehlen, die Kurzporträts der ProtagonistInnen am Ende des Bands nicht vorab zu lesen, sonst ruiniert man sich so manche Überraschung. Doch nicht nur, dass hinter den meisten Figuren etwas anderes steckt als vermutet, sie sind auch ständig im Fluss. Aufgrund unvorhergesehener Wendungen und Flashbacks zu den jeweiligen Lebensgeschichten müssen zunächst positiv oder negativ besetzte Figuren immer wieder umgedacht werden. Mit der Zeit stellt sich dabei der Eindruck ein, dass es überhaupt keine positiven Figuren gibt. Selbst die goldige Weltraumhündin Laika - nebenbei bemerkt übrigens bislang die einzige weibliche Hauptfigur - entpuppt sich als ziemliches Arschloch.

"The Cause"

Es folgen Themen wie die "Operation Paperclip", mit der Wernher von Braun und andere Raketenwissenschafter der Nazis in die USA geholt wurden, und der Abwurf der Atombombe gegen den Willen von Präsident Truman: Hier ein wahnsinniger Freimaurer mit dämonischen Beziehungen, der den Aufstieg des militärisch-industriellen Komplexes zu verhindern versucht. Denn längst hat sich die Entwicklung verselbständigt, und die Manhattan-Wissenschafter kooperieren lieber mit ihren sowjetischen Pendants in "Star City" als mit ihrem neuen Präsidenten. Der noch dazu damit konfrontiert wird, dass man seinen toten Vorgänger Franklin Delano Roosevelt als Künstliche Intelligenz wiedererweckt und eine Schattenregierung bilden lässt.

Die Serie stellt - wenn auch ins Aberwitzige verzerrt - die Wissenschafter als Menschen in den Vordergrund, ihre persönlichen Entscheidungen, Prioritätensetzungen und Karrierehoffnungen. Für die meisten steht - in den Worten des selbstherrlichen von Braun - The Cause über allem: Forschung ohne jegliche Rücksicht auf die Folgen.

... nicht, dass "The Manhattan Projects" deswegen eine moralphilosophische Abhandlung wäre. Da beamt der Tenno mal eben eine Legion Killerroboter vorbei ("Zen powered by Death Buddhists"), auf einen beuschelreißerischen Erstkontakt mit Aliens folgt ein genozidaler Zweitkontakt und von FDR besessene Kampfmaschinen slashen sich durch die Labore. Nicht zu vergessen Oppenheimers fortgesetzte Anfälle von Kannibalismus. Meine liebste Action-Sequenz ist allerdings ein Einstein im Muscle-Shirt und mit MG in Rambo-Pose: "You have been a very bad computer, Mister President." BLAM! BLAM! BLAM!

Die Optik

Zeichner Nick Pitarra, der schon zuvor mit Hickman zusammengearbeitet hat, ist ein erklärter Fan von Frank Quitely und Mœbius. Das sieht man seinem poppigen Stil auch an, selbst wenn er nicht ganz an seine Vorbilder heranreicht - insbesondere bei der Ausführung der Wimmelbilder, die dafür mit einigen Insider-Gags glänzen. Und Pitarra dürfte auch die Legion der Superhelden aus dem DC-Universum mögen. Harry Daghlian, ein Physiker, der in unserer Welt durch einen Strahlenunfall gestorben ist, lebt bzw. existiert hier als tödliches Energiewesen in einem Schutzanzug weiter. Und sieht dabei irgendwie wie Mano von den Fatal Five aus. Könnte ein Zufall sein - würden später nicht Aliens auftauchen, die eine verdächtige Ähnlichkeit mit Validus aufweisen.

Sehr schön auch die Farbgebung durch Jordie Bellaire, insbesondere das für Flashbacks reservierte Rot/Blau-Schema. Jede Menge Anschauungsbeispiele gibt es hier. - Ganz zu Beginn verheißt General Groves, dass es sich beim "MP" um ein Langzeitprojekt handelt: "For us, wartime never ends ...". Sieht aus, als hätte er damit auch eine korrekte Prognose für die Serie selbst erstellt. Die läuft derweil nämlich munter im Monatstakt weiter - ich freue mich jetzt schon auf Sammelausgabe Nr. 3.

Hannu Rajaniemi: "Fraktal"

Klappenbroschur, 400 Seiten, € 17,50, Piper 2013 (Original: "The Fractal Prince", 2012)

Mein absoluter Lieblingssatz aus all den vielen Rezensionen zu Hannu Rajaniemis "The Fractal Prince" stammt von Gary K. Wolfe in der SF-Zeitschrift "Locus": hardly any sentence consists only of words you already know. Alle, wirklich alle RezensentInnen haben sich bemüht, die Mischung aus Ehrfurcht, Entzücken und Hilflosigkeit, die ihnen Rajaniemi bereitete, in treffende Worte zu kleiden - aber der Satz brachte es in seiner Schlichtheit für mich am besten auf den Punkt. Und allen, denen schon beim Vorgängerband "Quantum" der Kopf geraucht hat, sei gesagt: "Fraktal" packt nochmal ordentlich was drauf.

Virtuelle und doch sehr reale Machtblöcke

Fangen wir an beim Setting - einem der transhumansten, die es in der Science Fiction bislang gegeben hat. Wir befinden uns vermutlich einige tausend (gefühlsmäßig: Millionen) Jahre in der Zukunft, erfahren in "Fraktal" nun aber, dass diese Ära der virtuellen Unsterblichkeit in einer Zeit wurzelt, die uns gar nicht mehr so fern ist. Inklusive der Vita der ProtagonistInnen - ein paar davon könnten wir zu unseren Lebzeiten noch begegnen. Vielleicht sogar der Hauptfigur, dem Meisterdieb Jean le Flambeur.

Der größte Teil der Bevölkerung des Sonnensystems führt eine virtuelle Existenz, Körperlichkeit gilt den tonangebenden Mächten als Relikt. Dazu gehört allen voran der Sobornost, ein streng hierarchisches Kollektiv, das unzählige Virtuelle Realitäten bewohnt, aber auch massiv in die reale Welt eingreift. Unter anderem werden dafür planetengroße Rechner, die Gubernjas, betrieben. Der wichtigste Kontrahent des Sobornost sind die Zokus, dereinst aus MMORPGs hervorgegangen: Kleinere Kollektive, die auf Abenteuer aus sind und ein egalitäres Gesellschaftsbild hegen. Auf sie ging Rajaniemi im Vorgängerband "Quantum" näher ein - diesmal dringen wir tiefer in die Aktivitäten des Sobornost vor. Der plant nicht nur, den Tod zu besiegen und alle Menschen, die jemals gelebt haben, virtuell für die Ewigkeit zu rekonstruieren. Anscheinend will er sogar ein neues Universum mit festen Regeln schaffen, in dem der Zufall keine Rolle mehr spielt: die Ausrottung des Quantendrecks. Talkin' 'bout ehrgeizig.

Die Erde ist nicht wiederzuerkennen

Wie schon im letzten Band richtet sich Rajaniemis Fokus aber auf eine der wenigen ökologischen Nischen, in denen das intelligente Leben noch körperlich ist, zumindest wahlweise. In "Quantum" war dies die rollende Mars-Stadt Oubliette. Nun ist es Sirr, die letzte menschliche Stadt auf Erden, angesiedelt zwischen den gigantischen Fragmenten eines abgestürzten Weltraumhabitats. Rund um Sirr ist die Erde fest in der Hand des Chaoscode, Amok gelaufener Software, die via Nanomaschinchen jedes Material befällt und verändert. Überhaupt sind nach dem mythischen Großen Zusammenbruch in ferner Vergangenheit Bio- und Infosphäre derart miteinander verschmolzen, dass jede Unterscheidung zwischen Hard-, Soft- und Wetware im Grunde hinfällig wird.

In Sirr betreibt man eine ziemlich makabre Form des Datamining: Man gräbt Gogols - Rajaniemis Terminus für digitalisierte Bewusstseinskopien - aus, die einst in sogenannten Versicherungshimmeln vergraben wurden, einfacher ausgedrückt: in geschützten Bunkern. Dort sollten sie in paradiesischen Virtualitäten jede Katastrophe überdauern, werden nun aber ausgebuddelt, nach Belieben kopiert und als Arbeitssklaven weiterverkauft. Auch der Sobornost beteiligt sich an diesem Geschäft, und als eine seiner wichtigsten Kontaktpersonen in Sirr ermordet wird, stehen wir wie schon in "Quantum" - und erneut nahezu vollständig verdeckt durch Rajaniemis bizarr-barocke Ausschweifungen in Sachen Technophilie - vor einer Krimihandlung.

Die ProtagonistInnen

Kriminell geht's natürlich sowieso überall dort zu, wo sich Jean le Flambeur herumtreibt. Sein Talent als Meister der Masken, das im Roman für so manchen Twist sorgen wird, ist diesmal bei der Erbeutung zweier Schlüsselobjekte gefragt: Eines davon steht in Zusammenhang mit der einstigen Zerstörung des Jupiter und wahrt sein Geheimnis im Grunde über den Roman hinaus. Das andere ist ein Versicherungshimmel mit einer kindlichen Bewusstseinsvariante eines Sobornost-Gründers. Der Roman springt im Reißverschlusssystem zwischen der Handlung in Sirr und Jeans Weg zur Erde hin und her. Wie der Autor die beiden Ebenen schließlich verknüpft, ist übrigens ziemlich genial, weil überraschend.

Hier klingen aber auch die zwei kleineren Makel an, die der Roman für mich hat. Er ist erstens nicht so stark in sich abgeschlossen wie "Quantum" und weist - es soll ja eine Trilogie werden - einige Symptome des Middle Book Syndrome auf. Zum anderen zerrinnt einem Jean le Flambeur hier ein bisschen zwischen den Fingern. Im ersten Band ging es noch nur darum, dass Jean die Erinnerungen an sein früheres Selbst verwehrt blieben. Diesmal ist er durch sein ständiges Auftauchen in immer neuen überraschenden Rollen eher defragmentiertes Datenpaket als Person - was es schwierig macht, sich auf ihn als Figur einzulassen.

Da springen zum Glück zwei "menschlichere" Figuren ein: Mieli, die Kriegerin aus der Oortschen Wolke, die Jean seit Band 1 nolens volens durchs Sonnensystem kutschiert. Und, neu dazugekommen, Tawaddud Gomelez, eine höhere Tochter aus Sirr, die sich um Chaoscode-Patienten kümmert und in politische Intrigen gerät. Zu beiden werden uns sehr persönliche Einblicke gewährt, was sie zu Figuren macht, für die man sich erwärmen kann.

Der Roman als Konstruktion

Soviel zur Handlung ... obwohl bei einem Rajaniemi-Roman eine Inhaltsbeschreibung ungefähr gleich viel Sinn macht wie den "Herrn der Ringe" als Wirtschaftsnachricht "Rückrufaktion eines Schmuckproduzenten scheitert durch Vandalenakt" zusammenzufassen. "Fraktal" wird seinem Titel gerecht, weil wir uns immer weiter in ein unfassbar komplexes Bild einzoomen. Rajaniemi zollt mit seinem Roman ausdrücklich den Erzählungen aus "Tausendundeiner Nacht" Tribut. An der Oberfläche scheint dies am "orientalischen" Setting von Sirr zu liegen, wo dienstbare Gogols als Dschinns bezeichnet werden und es sogar fliegende Teppiche (aus Utility Fog) gibt. Aber das ist nur die Wahl der Kulisse.

Näher am Kern liegt da schon der Umstand, dass Worte - Geheime Namen und Wahre Geschichten - in dieser Welt Macht haben. Die Terminologie mag märchenhaft klingen, aber Worte sind letztlich nur ein anderer Ausdruck für Code, und der steuert eben die gesamte Realität. Wirklich entscheidend aber ist der Einfluss, den "Tausendundeine Nacht" auf die Struktur des Romans selbst hatte: Alles ist in einen großen erzählerischen Rahmen eingebettet. Und im Fluss dieser Erzählung treiben Blasen, die in ihrem Inneren weitere Flüsse und Blasen tragen, Schicht um Schicht um Schicht. Geschichten in Geschichten, Virtualitäten in Virtualitäten, Masken hinter Masken.

Ach ja, und natürlich schwimmt in diesem Fluss auch jede Menge Treibholz, an dem man sich den Kopf stößt. Soll heißen: Rajaniemis gnadenlos auf Erklärungen verzichtendes Wording, das sich eifrig bei der Theoretischen Physik - Rajaniemis eigentlichem Berufsgebiet - bedient. Und dazu noch vor Neologismen in einem selten dagewesenen Ausmaß strotzt. Die Q-Blase hat Mühe, das Sperrfeuer abzuwehren, das über das ganze elektromagnetische Spektrum geht, und schaltet um auf Neutrino-Tomografie. Basalt und Lava werden durchsichtig wie Glas, sichtbar bleibt nur die Wahnsinnsspirale um das Bekenstein-Epizentrum, wo die Gottesgedanken das Gewebe der Raumzeit durchstoßen haben. Wer mag zur Tafel kommen und das den anderen erklären - vielleicht DU?

Hilfe zur Selbsthilfe

Womit wir wieder bei den eingangs erwähnten Rezensionen angekommen wären. Liest man sich die so durch, gewinnt man den Eindruck, an einem Selbsthilfe-Treffen der Anonymen Ahnungslosen teilzunehmen. Jeder erzählt von seiner persönlichen Strategie, mit dem Unfassbaren umzugehen. Hier ist meine: Da, wo "Fraktal" wirklich schwierig wird, habe ich es einfach so gelesen, wie ich einen Text in einer zwar nicht beherrschten, aber sehr nahe mit einer, die ich beherrsche, verwandten Sprache lese; z.B. Dänisch. Dann genießt man den Flow und kriegt den Inhalt auch weitestgehend mit - das Feeling zählt! -, auch wenn einem Details entgehen mögen. Aber wenn du erst einmal anfängst, jede unbekannte Vokabel nachzuschlagen, legst du das Wörterbuch gar nicht mehr aus der Hand.

Apropos Wörterbuch: Die Wikipedia hat ein Rajaniemi-Glossar wieder rausgeschmissen, weil nicht von allgemeinem Interesse und bla. Großes Heulen und Zähneklappern unter den Fans war die Folge. Aber verzaget nicht: Rajaniemis Zukunft hat längst begonnen und postmortale Kopien geistern auch heute schon durchs Netz - zum Beispiel hier. Mit diesem Rüstzeug kann sich der wackere Leser an "Fraktal" heranwagen und wird dafür mit einer berauschenden Geschichte belohnt, die er so schnell nicht wieder vergessen wird. Wahrscheinlich auch nicht zur Gänze verstehen, aber ganz sicher nicht vergessen. Empfehlung!

Julie Phillips: "James Tiptree Jr. Das Doppelleben der Alice B. Sheldon"

Gebundene Ausgabe, 800 Seiten, € 29,90, Septime 2013 (Original: "James Tiptree, Jr.: The Double Life of Alice B. Sheldon", 2007)

"Man hat mich als genial bezeichnet, als schön, neurotisch, selbstmordgefährdet, rastlos, amoralisch, anarchisch, gefährlich, durcheinander, schwach, stark, verdreht und schlichtweg verrückt. [...] Und es ist meine Überzeugung, dass mindestens neunzig Prozent von all dem auf meine Angehörigkeit zum weiblichen Geschlecht an diesem Ort und zu dieser Zeit zurückzuführen sind." (Major Alice Hastings Bradley Davey Sheldon, Ph. D., 1915 - 1987)

Ende und Anfang einer Tragödie

Wir kennen mittlerweile in groben Zügen die Geschichte von der "netten älteren Dame" Alice B. Sheldon, die in den späten 60ern und frühen 70ern unter männlichem Pseudonym die SF-Community in Wallungen versetzte. Mit ebenso temporeichen wie beunruhigenden, in knappem und vermeintlich "männlich-kraftvollem" Stil gehaltenen Erzählungen über Sex und Tod (was oft auf ein und dasselbe hinauslief; hier die Nachlese zu ein paar Beispielen). In der rein brieflich gehaltenen Kommunikation dieses sensationellen neuen Autors mit der Außenwelt klangen verlockende Anspielungen auf seine Vita (Geheimdienstarbeit!) an, die das Faszinosum "James Tiptree Jr." noch weiter verklärten.

Wer sich aber ausgemalt hat, dass diese nette ältere Dame die ganze Zeit über vergnügt im Kämmerchen saß und sich in diebischer Freude über ihre Charade die Hände rieb, der hat sich leider getäuscht. In Wirklichkeit war alles sehr viel tragischer, wie uns die großartige Biografie der Kulturjournalistin Julie Phillips über das wahre Leben der Alice B. Sheldon zeigt. Diese Bio liest sich - ihrer Hauptfigur ist's verdankt - stellenweise selbst wie ein Roman. Einer von Hemingway beinahe - immerhin war die kleine Alli schon im zarten Alter von sechs Jahren mit auf Gorillajagd im damals noch weitgehend unerforschten Kongo. Und machte dort ihre ersten Erfahrungen mit Angst und Sterblichkeit.

Sheldon streifte mit dem Gewehr durch die Wildnis, nahm Drogen, sprang sexuell bedrängt aus dem Fenster, war in Prügeleien verwickelt (was sie irgendwie dennoch mit ihrer "viktorianischen" Erziehung unter einen Hut brachte) und lieferte mit haarsträubenden Episoden ausreichend Stoff für einen ganzjährigen TV-Schwerpunkt; mal Krimi, mal Doku-Soap, mal Sitcom. Siehe etwa die Anekdote über ein in die Binsen gegangenes Referat: "[Ich] kletterte auf das einen halben Meter hohe Rednerpult, kündigte mein Thema an, schaute in den Saal voller Gesichter, übergab mich entschieden, und krachte ohnmächtig zu Boden, wobei ich mir zwei Veilchen einhandelte. (Später hörte ich, dass der Auftritt zur 'interessantesten Präsentation' gekürt worden war.)" Nur leider war sie dabei die ganze Zeit über unglücklich.

Ein Leben im Zickzackkurs

Geboren in eine Chicagoer Familie der besseren Gesellschaft und gesegnet/verflucht mit einer überlebensgroßen Mutter, die als Abenteurerin und Schriftstellerin wie ein Prototyp der späteren Karriere ihrer Tochter wirkt, macht Sheldon früh die Erfahrung, dass Frauen in ihrer Zeit eine zweitklassige Rolle zukommt. Das verstärkt sich noch, als sie im Zweiten Weltkrieg dem eher verlachten als bedankten Women's Army Corps beitritt. Die Auswertung von Luftbildern wird sie dann nicht nur nach Deutschland zur Stunde Null führen, sondern auch der Beginn ihrer kurzen, aber vielzitierten CIA-Karriere sein.

Und sie lernt dabei ihren zweiten Mann kennen, nachdem ihre erste Ehe zwischen Alkohol, Gewalt und beiderseitigen Affären gelinde gesagt stürmisch verlaufen war. Mit ihrem zweiten Mann Huntington Sheldon wird sie dann ein Leben lang in platonischer Liebe zusammenbleiben. 1987 wird sie ihn nach einem geschlossenen Selbstmordpakt - Phillips lässt offen, wie bereit Huntington wirklich dafür war - im Schlaf erschießen und dann sich selbst das Leben nehmen.

Die letzte Karrierestation

Weitere prägende Stationen, noch lange vor der Geburt ihres Autorenpseudonyms: Ein mit 41 begonnenes Psychologiestudium, das sie nach Abschluss doch nicht zu einer wissenschaftlichen Karriere weiterführte, das aber später für ihre schriftstellerische Arbeit wichtig werden sollte: Immer dann, wenn sie in ihren Erzählungen Wahrnehmung und Perspektive in Frage stellte und ihren LeserInnen damit den Boden unter den Füßen wegzog. Weiters ein absurdes Kükenzucht-Intermezzo und das Erleben des großen Backlashes in Sachen Frauenrechte, wie er nach dem Krieg von Staat und Gesellschaft systematisch betrieben wurde. Und dann endlich, 1967: Tiptree. Aus einer Laune heraus benannt nach einer Marmeladensorte. Und beibehalten, nachdem die ersten unter diesem Namen an Verlage geschickten Erzählungen auf Beifall stießen.

... aber auch das war für Sheldon nicht der Weg ins Glück. Als James Tiptree Jr. schien Sheldon endlich ihre Stimme gefunden zu haben und genoss zeitweise das raffinierte Versteckspiel, wenn sie mit SF-Größen wie Ursula K. LeGuin, Harlan Ellison oder Joanna Russ aus der Warte eines männlichen Feministen debattierte. Aber sie wurde auch von Zweifeln geplagt, ob sie den gleichen Erfolg gehabt hätte, wäre ihr Geschlecht bekannt gewesen - und sie verspürte sogar Neid auf Tiptree. Bittere Ironie: Als die Täuschung 1976 aufflog, verstummte Sheldon für lange Zeit und sollte danach nie wieder zur alten Popularität zurückfinden.

Die Faktoren und ihr Produkt

Ursprünglich hatte ich geplant, mich auf die Tiptree-Phase - die etwa die Hälfte von Phillips' Buch ausmacht - als Kern zu konzentrieren; auch weil mich Kindheits- und Jugendgeschichten von AutorInnen in der Regel nur mäßig interessieren. Das war hier jedoch anders: Nicht nur, weil die Schriftstellerkarriere nur eine Facette dieses schillernden Lebens war, sondern auch, weil sich alle auch für das Schreiben entscheidenden Faktoren schon viel früher abzeichneten: Sheldons verkorkste und niemals ausgelebte Homosexualität, ihre durch eine bipolare Störung verursachten Depressionen und der daraus folgende Medikamenten- und Drogenkonsum, die Selbstzweifel, die Vorliebe für Rollenspiele und Geheimnisse und das Erleben der Zweitrangigkeit als Frau.

... was auch dazu führte, dass die risikofreudige Sheldon selbst eine schleichende Verachtung für die ihr zu passiven Frauen ihrer Zeit hegte. Als dann endlich doch der Feminismus aufkam, fühlte sie sich dafür bereits zu alt und kommentierte ihn aus der Außenseiterposition eines aufgeschlossenen, aber nicht involvierten Mannes.

Das rekonstruierte Leben

Tiptree, obwohl aus dem Zufall geboren, wirkt nachträglich wie das logische Produkt aus all diesen Faktoren. Oooooder so stellt es sich zumindest in der Art, wie Phillips Sheldons Leben kompiliert, dar. Natürlich muss man da vorsichtig sein. In den Text sind zahllose Auszüge aus Briefen und Tagebüchern eingewoben. (Nebenbei bemerkt: Gute Entscheidung, die Fußnoten - knapp 700 an der Zahl - nicht mit hochgestellten Zahlen im Text zu verankern. So wird der lästige Reflex unterdrückt, ständig zwischen dem Fließtext und dem mit Fotos, Bibliografie und Literaturverzeichnis 100 Seiten langen Anhang hin- und herzublättern.) Nichtsdestotrotz bleibt es natürlich eine Rekonstruktion. Genauso wie es bereits eine nachträgliche Interpretation ist, wenn Sheldon selbst ihr jüngeres Ich beschreibt als der "kleine blonde Liebling meiner Eltern [...], der den Kopf voller Tod hat".

Ein Freund Sheldons wird mit dem Satz zitiert: "Sie hätte drei oder vier Leben gleichzeitig leben können." Was sich weniger auf die Vielseitigkeit Sheldons bezieht, als darauf, dass niemand sie jemals wirklich ganz gekannt hat. Wenn Julie Phillips' mit dem Hugo ausgezeichnetes Buch also so unglaublich rund wirkt, dass man glaubt, das Phänomen Alice B. Sheldon alias James Tiptree Jr. alias Raccoona Sheldon verstanden zu haben, dann sitzt man vielleicht nur einer weiteren Fiktion auf. Aber das gilt letztlich ja für jede Biografie. Auf jeden Fall ist dies das mit Abstand fesselndste Sachbuch, das ich seit langer Zeit gelesen habe.

Jad Smith: "Modern Masters of Science Fiction: John Brunner"

Broschiert, 184 Seiten, University of Illinois Press 2013

Jetzt zu einer ganz anders ausgerichteten Biografie - das Richtige für alle, denen ein Wikipedia-Eintrag zu kurz, eine so umfangreiche Bio wie die von Julie Phillips über James Tiptree Jr. aber zu lang ist. Wobei Jad Smiths Biografie über den britischen Autor John Brunner (1934 - 1995) sogar ein paar Querverweise enthält. Nicht nur, dass Brunner während der Hochblüte seines Schaffens in den frühen 70ern Tiptree für einen der beeindruckendsten "Jungautoren" hielt. Beide werden auch gerne mal als Vorläufer des Cyberpunk bemüht: Tiptree für die Erzählung "The Girl Who Was Plugged In" (1973), Brunner für den Roman "The Shockwave Rider" (1975), in dem erstmals das Konzept des Computerwurms auftauchte. Wobei simulierte Computerwelten bei Brunner sogar noch wesentlich früher thematisiert wurden - 1956 in der Erzählung "Fair". Das ist doch mal eine Pionierleistung.

Ein Leben zwischen den Stühlen

Für mich persönlich hat John Brunner immer zu den ganz großen, ehrwürdigen Namen im Genre gezählt. Damit habe ich offenbar erfolgreich verdrängt, wie umstritten Brunner zeit seines Lebens war. So sehr, dass er sogar nach seinem Tode noch zum Ziel gehässiger Bemerkungen wurde. Weniger von LeserInnen freilich als von missgünstigen "KollegInnen".

Zum Teil lag dies darin begründet, dass Brunner eine Persönlichkeit mit Ecken und Kanten war. Zum Teil aber auch daran, dass er sich in keine Schublade stecken ließ. Brunner mag heute hauptsächlich durch seine großen Dystopien bekannt sein, aber er schrieb auch Space Operas, Fantasy, Horror und philosophisch angehauchten Slipstream. Aus Geldmangel - ein Problem, das sich wie ein roter Faden durch sein ganzes Leben zog - versuchte Brunner sich sogar einmal in Erotika (unter dem Pseudonym "Ellis Quick" als Anagramm von "I sell quick"), und diese finanziell bedingte Vielschreiberei war ein weiterer Kritikpunkt, an dem sich Brunners GegnerInnen festbissen.

Offen zu Tage traten die Probleme mit anderen AutorInnen spätestens, als sich Ende der 60er in Großbritannien die sogenannte New Wave durchsetzte, die literarische Ansprüche stellte und lieber den Inner Space als per Raumschiff den Outer Space erkundete. Auch Brunner schickte manche seiner ProtagonistInnen auf Psychotrips, in denen sie sich selbst in Frage stellen mussten - siehe etwa "The Whole Man" ("Der ganze Mensch") oder "The Shockwave Rider" ("Der Schockwellenreiter"). Drogeninduzierte Nabelschau war aber Brunners Sache nicht. Er legte immer Wert darauf, Menschen im Rahmen ihres gesellschaftlichen Umfelds darzustellen.

Umfangreiches Werk

Jad Smith, ein US-amerikanischer Englischprofessor, deutet Brunners Dasein zwischen den Stühlen als positiv. Er zeichnet Brunner als Brückenbauer: Zwischen Genre und Mainstream, zwischen Hard und Social SF sowie zwischen den gänzlich unterschiedlichen SF-Traditionen Großbritanniens und der USA (nämlich Scientific Romance diesseits und Pulps jenseits des Atlantiks). Zudem habe Brunner immer drauf geachtet, bislang unberücksichtigte Elemente und Stimmen in seine Werke aufzunehmen, in seinen Worten: das "Noise Level" zu erhöhen. Am deutlichsten erkennbar wohl in Brunners gewaltigem Zukunftspanorama "Stand on Zanzibar" ("Morgenwelt") von 1968, an dessen Facettenreichtum sich heute noch Autoren wie David Brin oder Kim Stanley Robinson abarbeiten.

Aber, so die zweite Hauptthese Smiths, Brunners Können habe sich nicht nur in seinen dystopischen Big Four aus den Jahren '68 bis '75 gezeigt, die man heute hauptsächlich mit seinem Namen verknüpft: Eben "Stand on Zanzibar", dazu "The Jagged Orbit" ("Ein irrer Orbit" bzw. "Das Gottschalk-Komplott"), das unvergleichlich düstere "The Sheep Look Up" ("Schafe blicken auf", für mich einer der besten SF-Romane aller Zeiten) und "The Shockwave Rider". Mit hohem bibliografischen Aufwand versucht Smith zu zeigen, dass Elemente aus Brunners "goldenen Jahren" schon in viel früheren Werken anklangen, die heute weitgehend vergessen und vergriffen sind. Smith sieht die klare Entwicklung eines Autors, der seinen ersten Roman mit 17 veröffentlichte und danach konsequent seinen Weg weiterging.

Will the real John Brunner please stand up?

Was mir persönlich an dieser Biografie fehlt, ist näheres Eingehen auf Brunner als Mensch. Vielleicht liegt es nur daran, dass ich direkt davor Julie Phillips sehr einfühlsames Buch über Tiptree gelesen habe, dass ich das als Mangel empfinde. Andererseits wurde Brunner ja zeitlebens von "Doppelgänger"-Ängsten umgetrieben, also von der Sorge, dass in der Welt da draußen über eine öffentliche Schriftsteller-Persona namens John Brunner gesprochen würde, die mit ihm als lebendem und schreibendem Menschen kaum etwas zu tun habe.

In dem Punkt ist Jad Smiths Buch ziemlich dünn: Ein kurzer Atomwaffen-Protest hier, ein paar sexuelle Probleme da, Tod des Vaters und der ersten Ehefrau ... all das wird praktisch nur in Nebensätzen abgehandelt. Erst vom letzten Lebensabschnitt Brunners erhalten wir ein genaueres Bild, aber da sind die wichtigsten Weichenstellungen längst geschehen.

Unmittelbarer Vergleich und Fazit

Julie Phillips schrieb mit "Das Doppelleben der Alice B. Sheldon" ein Buch, das auch für Menschen interessant ist, die nichts mit SF am Hut haben - einfach deshalb, weil sie darin eine faszinierende Persönlichkeit in all ihren Facetten kennenlernen. Jad Smiths Biografie hingegen wird niemanden ansprechen, der sich nicht für John Brunner oder zumindest für SF an sich interessiert. Polemisch könnte man das Buch mit seinen knapp 130 Seiten Haupttext plus einem Interview und umfangreichem Anhang als erweiterte und kommentierte Bibliografie bezeichnen.

... was allerdings angesichts von Brunners extensivem Schaffen per se schon eine Leistung ist. Ich werde nicht der einzige bleiben, der sich im Verlauf der Lektüre diverse Buchtitel zum Nachkaufen notiert hat. Sagen wir es am besten so: Phillips' Buch dreht sich um ein Leben, das von Smith um ein Schaffen.

Mit der Brunner-Bio hat die Universität von Illinois heuer eine Biografien-Reihe gestartet, die den "Modern Masters of Science Fiction" gewidmet ist. Im August folgt eine Ausgabe zu William Gibson, weiters auf dem Plan stehen unter anderem Philip K. Dick, Alfred Bester, Greg Egan und China Miéville. Kann man im Auge behalten.

Peter F. Hamilton: "Die Dämonenfalle"

Broschiert, 350 Seiten, € 12,40, Bastei Lübbe 2013 (Original: "Manhattan in Reverse", 2011)

Für alle, die Peter F. Hamilton - Schöpfer der "Commonwealth"- und "Void"-Reihen - schätzen, sich von seinen Ultrasuperlang-Epen aber doch ein wenig eingeschüchtert fühlen, kommt hier das Richtige: Sieben Kurzgeschichten, die der Brite zwischen den Jahren 1998 und 2011 veröffentlicht hat. Guter Stoff. Auf Deutsch vielleicht ein wenig unter Wert verkauft bzw. fehldeklariert, weil die eigentliche Titelgeschichte "Manhattan in Reverse" hier "Ein ganz großer Deal" heißt, was als Buchtitel zugegebenermaßen nicht so besonders klingen würde. Also musste wohl "Demon Trap" einspringen. Mit Fantasy oder Horror hat die Storysammlung aber nichts zu tun, es handelt sich um SF reinsten Wassers.

Sehnsucht nach der guten alten Welt

Etwa das großartige "Abstimmung mit den Füßen" ("Footvote"), das Hamilton ursprünglich 2005 veröffentlichte, für diese Sammlung aber mit Verweisen auf die Weltwirtschaftskrise der vergangenen Jahre aktualisierte. Den Hintergrund von "Footvote" bildet ein wahr gewordener Wutbürgertraum: Ein Privatmann hat in England ein Wurmloch zu einer anderen Welt geöffnet und baut sich dort drüben seine ideale Gesellschaft auf. Eine ohne Politiker und Politessen, ohne Callcenter-Betreiber und Börsenmakler - eben ohne all das, was dem hilflosen Globalisierungsverlierer von heute so zusetzt. Manche der aufgestellten Regeln klingen himmlisch: Größtmögliche Freiheit für jeden, Verzicht auf Gewalt, Verbot von Religionen und ähnlichen Ideologien ...

... doch für Multikulturalität hat das sehr der Vergangenheit zugewandte neue Utopia auch keinen Platz. Und während viele Übersiedlungswillige ausgesperrt bleiben, findet unter den "echten EngländerInnen" ein Exodus statt, der das Land allmählich lahmlegt. Eine der ProtagonistInnen empört sich über das rassistische, faschistoide Arschwurmloch (das hätte ich fast als Rundschau-Titel genommen). Aber letztlich stehen auch diejenigen, die aus ethischen Gründen gegen die neue Welt protestieren, vor der ganz persönlichen Entscheidung, ob sie wirklich lieber in ihrer bröckelnden alten bleiben wollen. Diese moralische Ambivalenz macht "Footvote" zur besten der hier versammelten Geschichten.

Im "Commonwealth"-Universum

Hamilton-Fans werden natürlich besonders auf die Geschichten gespannt sein, die in seinem Intersolaren Commonwealth angesiedelt sind: Ein Zukunftsentwurf, der sich technologisch auf dem Level von Iain Banks' Kultur bewegt (Auferstehung durch gespeicherte Bewusstseinskopien oder geradezu lächerlich schnelle Wurmloch-Verbindungen durch die Galaxis ...), leider aber nicht deren inneren Frieden hat. Gesellschaftliche Konflikte und Verbrechen gehören noch immer dazu - kein Wunder, es gibt ja auch noch Geld. Woraus sich zwei neue Fälle für die unbestechliche Ermittlerin Paula Myo ergeben, die wir bereits aus einigen Romanen kennen.

"Ein ganz großer Deal" ("Manhattan in Reverse") ist zeitlich ca. ein Jahr nach dem Starflyer-Krieg angesiedelt, allerdings tut diese Insider-Info nichts zur Sache: Im Grunde ist es der klassische SF-Plot von einer menschlichen Kolonie, die plötzlich Ärger mit eingeborenen Lebensformen kriegt. "Dämonenfalle" ("The Demon Trap") ist schon stärker mit dem "Commonwealth"-Hintergrund verwoben: Wenn auf einer Extremsportwelt eine Flugzeugladung Jeunesse dorée in die Luft gesprengt wird, dann hängt dies eng mit dem evolutionären Kampf der verschiedenen transhumanen Entwicklungslinien zusammen, die Hamilton in seinem "Commonwealth"-Zyklus beschreibt. Das gilt auch für die sexuellen Infiltrationsversuche eines Angels auf einer leicht verschlafenen Randwelt in "Wenn Engel reisen" ("Blessed by an Angel"): Altfans werden darin eine Art Vorgeschichte der "Void"-Trilogie erkennen.

Roter Faden Unsterblichkeit

Obwohl die Erzählungen dieser Sammlung abgesehen von obigem Trio in unterschiedlichen Welten angesiedelt sind, taucht ein Motiv doch immer wieder auf: Unsterblichkeit. Siehe auch die Vignette "Das ewige Kätzchen" ("The Forever Kitten"), die aber in ihrer Kürze hauptsächlich deshalb bemerkenswert ist, weil sie ursprünglich im Wissenschaftsmagazin "Nature" veröffentlicht wurde. Nebenbei bemerkt: Bibliografische Angaben werden in der deutschsprachigen Ausgabe der Sammlung leider vermisst.

Interessanter ist die Parallelwelten-Geschichte "Auf ein Neues" ("If At First ..."), ein beinahe nostalgisches Vergnügen. Ein Polizist erfährt vom Stalker des berühmtesten Industriellen des Planeten, dass dieser Infos durch die Zeit zurückschicken konnte, was seinem jüngeren Ich einen Startvorteil verschaffte. Ein auf seine altmodische Art nettes Stück Ideen-SF.

Das Jahrhundertverbrechen

Die neben "Footvote" zweite herausragende Erzählung ist die Novelle "Den Bäumen beim Wachsen zusehen" ("Watching Trees Grow"); auf Deutsch schon einmal in der Anthologie "Unendliche Grenzen" (2003) veröffentlicht. In dieser Alternativweltgeschichte ist das Römische Imperium nie untergegangen. Zusammengehalten wurde es durch adelige Familien, die das Geheimnis extremer Langlebigkeit entdeckt haben. Allerdings hat dieser stabilisierende Faktor auch dazu geführt, dass der technische Fortschritt hier schneller abgelaufen ist als in unserer Welt - ein bezauberndes Paradoxon. Und nicht das einzige: Im frühen 19. Jahrhundert ist man hier schon auf dem technologischen Stand unseres 20., das Jahr 2000 der Romanwelt ist dem Commonwealth in Hamiltons Hauptschöpfung ebenbürtig. Und trotzdem überwiegen familiäre Strukturen weiterhin eine übergeordnete Staatsgewalt, und die Kirche wacht eisern über ein totales Verhütungsverbot.

Edward Buchanan Raleigh ist Vertreter einer Adelsfamilie und muss sich mit etwas beschäftigen, das in dieser zivilisierten Welt, die weder Armut noch Kriege kennt, eigentlich undenkbar ist: ein Mord. Um diesen zu klären, muss Edward all das aufbieten, was seine Peers auszeichnet: Die langfristige Perspektive des Beinahe-Unsterblichen, verbunden mit der Disziplin, sich durch ständiges Weiterlernen der technologischen Akzeleration anzupassen. Edward bleibt mit seinen Ermittlungen am Ball, von 1832 bis ins Jahr 2038 - und er wird den Fall zu guter Letzt tatsächlich lösen. Was als klassische Murder Mystery (in Oxford!) begann, wird sich dann als untrennbar mit dem Setting verbundenes Verbrechen erweisen. "Watching Trees Grow" ist damit das perfekte Beispiel eines SF-Krimis. Höchst lesenswert, wie auch diese Sammlung insgesamt.

Duncan Lay: "Der Hüter des Schwertes"

Broschiert, 413 Seiten, € 9,30, Blanvalet 2013 (Original: "The Wounded Guardian", 2009)

Teufel auch. Da ist man ein g'standener Kriegsveteran und hat sogar ein Massaker zu verantworten, das in die Geschichte eines ganzen Kontinents eingegangen ist. Und dann hat man plötzlich ein kleines Mädchen an der Backe und sieht sich ganz neuen Herausforderungen gegenüber: Zum Beispiel Schlummerlieder singen, ausreichend Naschvorräte als Bestechungsmaterial horten oder gar mit Puppen spielen. Das Schicksal stellt Hauptmann Martil vor eine schwere Prüfung - aber so geht es eben denen, die zu Großem auserwählt sind.

Zu Beginn des Romans trabt Martil gemächlich dem Meer entgegen, um sich dort ein kleines Häuschen zu kaufen und seine Vergangenheit hinter sich zu lassen ... ein Plan, der in der gesamten Literatur- und Filmgeschichte vermutlich noch kein einziges Mal aufgegangen ist. Und natürlich wird's damit auch hier nix. Schlecht beratene Banditen überfallen Martil, werden im Schwertumdrehen abgeschlachtet, und ehe Martil es sich versieht, hat er den Eid geleistet, die widerborstige kleine Karia, Tochter des Bandenchefs, zu ihrem letzten lebenden Verwandten zu bringen. Karias Freund, ein alter Priester mit seherischer Gabe, hegt durchaus Hintergedanken, als er Martil dazu verpflichtet: Er spürt, dass beiden noch eine besondere Rolle zukommen wird.

Der Plot

"Der Hüter des Schwertes" ist der Debütroman des australischen Layouters Duncan Lay und Auftakt einer Fantasy-Trilogie. Wann die Fortsetzung auf Deutsch folgen wird, ist vorerst übrigens noch offen. Im Original sind Teil 2 ("The Radiant Child") und 3 ("The Risen Queen") seit 2010 auf dem Markt. Erhältlich zumindest über die australische Tochter des Verlags Harper Collins; auf dem vermeintlich universalen Amazon kann ich das seltsamerweise nicht finden.

Das Setting ist klassisch: Ein Kontinent mit ein paar mittelalterlichen Königreichen, die eher austauschbar wirken; allzusehr ins Detail geht Lay in seinen Beschreibungen nicht. Der letzte Krieg liegt einige Zeit zurück, ein neuer zieht aber langsam herauf - initiiert von einem machtlüsternen Herrscher und der hinter ihm stehenden Religion der Angstpriester. Ins Visier nehmen sie das reiche und satte Königreich Norstalos (wo Martil gerade unterwegs ist) und unterstützen dort den Staatsstreich eines ebenfalls macht- und geltungsbedürftigen Fürsten gegen die rechtmäßige Königin.

Möglich wird der Putsch dadurch, dass Norstalos' Symbol der Macht gestohlen wird: Ein Schwert, das einst dankbare Drachen gespendet haben sollen (einen Direkt-Auftritt von Drachen gibt es im Roman übrigens nicht, ebensowenig nichtmenschliche "Völker"; Magie hingegen kommt vor). Das Schwert soll die Gabe haben, Kräfte des Guten um denjenigen, der es trägt, zu versammeln, und der muss ein würdiger Mann sein. Man kann sich ungefähr vorstellen, wem das wählerische Ding beizeiten in die Hände fallen wird ...

Die Machart

Martil ist der uns mittlerweile vertraut gewordene Typus des gebrochenen Fantasy-Helden. Zumindest in seiner Heimat von manchen noch als Kriegsheld verehrt, von mindestens ebensovielen aber als Kriegsverbrecher verachtet und gefürchtet. Martil, der immer wieder mit den Folgen seines leicht entflammbaren Zorns zu ringen hat, macht sich selbst keinerlei Illusionen über das wahre Gesicht des Kriegshandwerks. Siehe etwa seine Meinung zu Heldenliedern: Die Barden, die diese Geschichten schrieben oder vortrugen, waren nie auch nur in der Nähe eines Schlachtfeldes gewesen - und folglich handelten ihre Lieder und Gedichte in erster Linie von Heldentum und Aufopferung; nie kamen die zerfetzten Gedärme zur Sprache.

Diese Haltung kennen wir, von George R. R. Martin über Richard Morgan bis zu K. J. Parker. Aber mal abgesehen davon, dass diese drei potenzielle Breitwand-Epen schreiben und Lay eher den ZDF-Mehrteiler mit dünnerem Budget, mag sich Lay auch nicht allzuweit in den Zynismus hineinwagen. Irgendwie geht's dann ja doch um den Kampf zwischen Gut und Böse; gebrochener Held hin oder her.

Erzählt wird das Ganze sehr straight, soll heißen ohne jegliche stilistische Auffälligkeit und auch ohne aus irgendetwas ein Geheimnis zu machen. Alles nötige Hintergrundwissen zu Land und Leuten wird unmittelbar zur Verfügung gestellt und selbst die Bösewichte des Romans verkünden ihre schurkischen Pläne so lautstark wie ein Verkäufer an einem Marktstand für innovative Küchengeräte. Lay interessieren nicht die Fragen "Was war?" oder "Was steckt hinter ...?", sondern nur "Wie geht es weiter?".

Der alte Krieger und Frau Bürste

Was mich bei der Stange gehalten hat, war weder Martils Ringen mit seiner mörderischen Seite noch der machtpolitische Kampf im Hintergrund, sondern das Zusammenspiel von Martil und Karia. Das bietet erfreulicherweise Stoff für mehr als nur ein, zwei Kapitel. Ständig muss Martil in der Trickkiste kramen, um seinen Schützling in Schach und bei Laune zu halten. Etwa wenn er die dreckstarrende Karia von einem längst überfälligen Bad überzeugen muss. Das liest sich dann so:

Karia hatte aufgehört zu schreien und zu brüllen, und statt ihr die Seife zu geben, brachte er die lange Bürste zum Vorschein und sagte, ihr Name sei Frau Bürste, und sie wolle Karia in der Wanne besuchen. Gegen ihren Willen war ihre Neugier geweckt. Was tat er da? Sie vergaß ganz zu schreien, als Frau Bürste so tat, als würde sie schwimmen und ihre Zehen kitzeln. Als sie endlich begriff, dass es nur ein Trick war, hatte sie bereits Seife in den Haaren und auf den Füßen.

Ist doch auch mal nett.

Ned Beauman: "Egon Loesers erstaunlicher Mechanismus zur beinahe augenblicklichen Beförderung eines Menschen von Ort zu Ort"

Gebundene Ausgabe, 416 Seiten, € 20,60, DuMont 2013 (Original: "The Teleportation Accident", 2012)

Mit seinem verschrobenen Erstlingswerk "Boxer, Beetle" ("Flieg, Hitler, flieg!") hatte der Engländer Ned Beauman vor drei Jahren für einiges Aufsehen gesorgt. Und ganz hat ihn das Thema offenbar noch nicht losgelassen: In seinem neuen Roman begegnen wir zwar nicht Adolf, aber dafür Adele Hitler. Die ist allerdings weder verwandt noch verschwägert und schläft sich erst mal durch die Berliner Bohème der frühen 30er Jahre, ehe sie Richtung Westen entschwindet. Dicht gefolgt vom unglücklichsten ihrer Verehrer, Egon Loeser. (Das -e- mittendrin könnte man getrost streichen ...)

Loeser ist eine Figur, die beim Lesen so richtig Freude bereitet: Ein Bühnenbildner an einem kleinen Theater, der an einem expressionistischen Stück arbeitet, das vermutlich nie fertig werden wird. Doch von seiner Gabe ist er überzeugt und Ansprüche ans Leben stellt er sowieso - von seiner Freundin trennt er sich beispielsweise deshalb, weil sie glaubte, ihn mit einem Zitat aus einem schmalzigen Liebesfilm trösten zu können. Wie billig. Dass Loeser strikt schwanzgesteuert ist, wird schon am Buchrücken vermerkt. Obwohl man vielleicht eher von einem Anker als von einem Steuer sprechen müsste, denn seit Adele wie eine Sternschnuppe an seinem Leben vorbeigezischt ist, geht bei Loeser einfach gar nix mehr. Auf Jahre hinaus, wie wir sehen werden. Mit all seinen Macken präsentiert sich Loeser uns also als sympathischer Antiheld. Vorerst.

Sprünge durch den Raum

Den Roman werde ich in der Folge einfach "E. L." nennen. Im Original hieß er schlicht "The Teleportation Accident" - die deutsche Version hat zwar was, aber wenn ich die dreimal ganz ausschreibe, ist die Rezension voll. "E. L." ist in drei Abschnitte gegliedert, die mit Ortswechseln verbunden sind. Der erste Teil ist wie gesagt in Berlin angesiedelt und im Grunde eine Übertragung moderner Pop-Literatur auf die 30er Jahre: Alles dreht sich um Partys, Drogen, Kunst, Geld, Sex und weitgehend vergebliche Beziehungsversuche.

Im zweiten Abschnitt finden wir uns in Paris wieder, wo Loeser erst einen späten Auftritt haben wird. Dafür lernen wir hier mit dem Amerikaner Scramsfield jemanden kennen, der ein Blick in Loesers Zukunft sein könnte. Also etwas, zu dem Loeser werden könnte, sollte sein sozialer Sinkflug anhalten. Scramsfield ist ein Hochstapler auf niedrigem Niveau. In einer der witzigsten Passagen, die ich seit langem gelesen habe, gibt Scramsfield vor, ein in der Pariser Gesellschaft gerade angesagter Wunderdoktor zu sein. Letzterer, selbst ein Scharlatan, operiert seinen betuchten KundInnen Affendrüsen - vorzugsweise Hoden - in den Körper, um ihnen jugendliche Frische zurückzugeben. Scramsfield imitiert dies dadurch, dass er seinen Opfern geschälte Litschi an den Hals leimt ... einmal mehr zieht man vor Beaumans Einfallsreichtum den Hut. Dass in Scramsfields Vergangenheit ein zutiefst erbärmliches Geheimnis schlummert, erinnert aber auch daran, dass der Autor turbulenten Humor sehr gerne mit Todernstem kontrastiert.

Der apolitischste Mensch aller Zeiten

Die dritte Station heißt Los Angeles, wo sich eine Kolonie deutscher ExilantInnen angesammelt hat, nachdem daheim die Nazis die Macht übernommen haben. Hier wird Loeser in eine Ehebruch- und Erpressungsgeschichte verwickelt und lernt einen Industriellen kennen, dessen "visuelle Agnosie" für weiteren Klamauk sorgt. Vor allem aber - die Welt ist ein Dorf - kommt es hier zu einer unglaublichen Verkettung von Wiederbegegnungen, Querverbindungen und Running Gags, die im Verlauf des Romans sorgsam aufgebaut wurden.

Und wir beginnen Loeser in einem immer ungünstigeren Licht zu sehen. In einem geradezu aberwitzigen Ausmaß politisch desinteressiert, ist er auf seiner transkontinentalen Jagd nach Adele vollkommen blind dafür, wie erst Deutschland und dann Europa im Faschismus versinkt. Anfangs bringt Beauman auch das noch komisch rüber - etwa wenn sich Loeser in Berlin an einer Bücherverbrennung beteiligt, weil er es für eine Performance von Kunststudenten hält. Wenn er in Los Angeles um die Story seiner Flucht aus Deutschland gebeten wird, kann er nur ahnungslos fragen: "Flucht wovor?" Aber spätestens wenn er briefliche Hilferufe von daheimgebliebenen Bekannten als lachhafte Spinnereien abtut, ist es mit dem Humor vorbei und wir sehen dem Grauen ins Gesicht.

Die Genre-Frage

So langsam werden sich einige fragen, was "E.L." eigentlich mit Phantastik zu tun hat. Nun ja, der Teleportationsapparat des Titels ist eigentlich eine Theatermaschine, die ein von Loeser verehrter Bühnenbildner des 17. Jahrhunderts gebaut haben soll, soviel dazu. Später wird am CalTech-Institut in Los Angeles nicht nur an einer "echten" Teleportationsmaschine geforscht werden, sondern auch nach einer Möglichkeit, aus Gespenstern Energie zu gewinnen. Und in den vier Epilogen verlassen wir dann endgültig unsere Realität.

Beauman hat keinen eigentlichen Genre-Roman geschrieben, spielt aber in mannigfaltiger Weise mit Genre-Elementen. Das drückt sich zum Beispiel in Loesers Faszination für einen (fiktiven) Pulp-Autor und später für H.P. Lovecraft aus. Womit sich wieder ein Kreis schließt, denn sollen Augenzeugen der seinerzeitigen Zerstörung von Adriano Lavicinis Theatermaschine nicht seltsame Tentakel gesehen haben? Noch subtiler ein für SF-Fans bekannt klingender Satz wie dieser: Eine Bühnenmaschinerie, so ehrgeizig, dass sie von Zauberei nicht mehr zu unterscheiden war ...

Hohes Lesevergnügen garantiert

Ob Mainstream oder nicht, spielt letztlich keine Rolle, weil "E.L." ganz einfach Spaß macht. Ob Loeser die Wunder der eklektischen Architektur Kaliforniens bestaunt (Das Gebäude, Loesers liebstes bisher, erinnerte an eine Art steinernen Damm, erbaut von am Bauhaus ausgebildeten Azteken.) oder bei einem Freund wenig Mitleid für seine sexuellen Nöte findet ("Da du im Umgang mit deinen Liebhaberinnen von früher so neurotisch bist, ist es sowohl verständlich als auch ein Glück, dass du so wenige davon hast. Es handelt sich um eines jener eleganten selbstregulierenden Systeme, die man in der Natur so oft antrifft.") - der Roman lebt von seinem Esprit.

"Egon Loesers erstaunlicher Mechanismus zur beinahe augenblicklichen Beförderung eines Menschen von Ort zu Ort " - da, einmal hab ich's doch ausgeschrieben - ist witzig, temporeich und überraschend. Kurze Momente echten Grauens vervollkommnen das Ganze. Unbedingt lesenswert!

Erin Bowman: "Taken (Das Laicos-Projekt 1)"

Broschiert, 352 Seiten, € 17,50, Piper 2013 (Original: "Taken", 2013)

In Claysoot wird man schnell erwachsen. So heißt es zu Beginn von "Taken", und das gilt in erster Linie für die männliche Bevölkerung des Dorfes. Mit 15 werden Buben zum Mann erklärt und im Monatstakt wechselnden Mädchen zugeteilt, um Nachwuchs zu zeugen. Denn die Zeit drängt: An seinem 18. Geburtstag verschwindet jeder männliche Einwohner Claysoots in einer überirdisch anmutenden Licht- und Lärmerscheinung und ward nie mehr gesehen. Der sogenannte Raub ist aber nicht die einzige Besonderheit. Das Umfeld Claysoots ist von einer hohen Mauer umgrenzt, hinter der nur Schwärze zu liegen scheint. Und wer die Mauer zu überklettern versucht, verschwindet ebenfalls - taucht bald darauf aber als verkohlte Leiche wieder auf.

... na, das ist doch als Ausgangslage gar nicht so schlecht. In seinem ersten Abschnitt lässt der Debütroman von US-Autorin Erin Bowman noch völlig offen, in welches Genre er fällt. Sicher ist nur eines: Das Szenario schreit nach einem Romanhelden mit rebellischer Ader, der die Umstände nicht einfach so hinnimmt. Einen solchen Protagonisten liefert uns Bowman in Form von Ich-Erzähler Gray Weathersby. Zu Beginn muss der 17-Jährige miterleben, wie sein älterer Bruder Blaine dem Raub zum Opfer fällt. Er selbst will sich aber nicht so einfach in sein Schicksal fügen. Erst recht nicht, als er einen versteckten Brief findet, den seine mittlerweile verstorbene Mutter einst an Blaine schrieb. Der Brief ist unvollständig und endet mit dem Teaser "Gray ist ...". Ja wat denn nu? Für Gray jedenfalls ist damit endgültig klar: Er wird das Rätsel von Claysoot lösen und über die Mauer klettern.

Achtung, Spoiler-Grenze

An dieser Stelle sei allen, die sich gerne überraschen lassen, die Möglichkeit zum Aussteigen geboten - schließlich lebt "Taken" nicht zuletzt von seinen Geheimnissen. Vor der Mauerbesteigung liegt eine melancholische Young-Adult-Novellette, die mit einfachen Mitteln schildert, wie Menschen mit einer aussichtslos erscheinenden Situation zurechtzukommen versuchen. Aber das sind keine 100 Seiten und natürlich muss es danach noch weitergehen. Noch lange, denn "Taken" ist nicht nur ein Roman, sondern auch der Beginn einer Trilogie.

Draußen - man denkt unwillkürlich an M. Night Shyamalans Film "The Village" - liegt zu Grays Überraschung eine Welt auf höherem technologischen Stand als sein mittelalterlich anmutendes Heimatdorf. In Sachen Menschlichkeit ist es aber eher ein Abstieg: AmOst wird von einem militärischen Orden diktatorisch regiert. Wassermangel und der Dauerkonflikt mit dem feindlichen AmWest (beide Nationen dürften aus den zerfallenen USA hervorgegangen sein) müssen als Entschuldigung für Kontrollwahn und drakonische Strafen herhalten. Propagandabeschallung ist in der Hauptstadt allgegenwärtig - kurz: Hier werden so einige Anleihen an "1984" genommen. Es hängen sogar überall Plakate von Staatsfeind Nr. 1 Harvey Maldoon herum - Bowmans Pendant zu Orwells Emmanuel Goldstein.

Gray muss nun nicht nur herausfinden, wie sich sein seltsames Dorf in dieses größere Bild einfügen lässt. Er wird auch - ganz YA-typisch - vor eine Reihe von Gewissenskonflikten gestellt. Zum einen, welcher Seite im konfliktbeladenen AmOst er sein Vertrauen schenken soll. Und zum anderen, welchem von zwei Mädchen sein Herz gehört: Emma, die ihm aus Claysoot gefolgt ist, oder Bree, die er draußen trifft.

Neue Erfolgsserie gesucht

Ob Lissa Prices "Starters", Catherine Fishers "Incarceron" oder jetzt dieser Trilogie-Auftakt - man kann sich angesichts der jüngsten Welle an Young-Adult-Dystopien des Eindrucks nicht erwehren, dass die Verlage die Jagd eröffnet haben, wer die neuen "Hunger Games" schreiben wird. Bislang weitgehend erfolglos. "Taken", das in einer konzertierten Aktion zeitgleich auf Englisch und Deutsch erschienen ist, spielt jedoch immerhin in der oberen Hälfte des Wettbewerbs mit.

... auch wenn der Roman durchaus einige kleinere Schwächen hat. Subhandlungen wie eine Gefangenenbefreiung oder das Wiedersehen mit verloren geglaubten Angehörigen in der Wildnis laufen ein wenig gar zu simpel ab. Zuvor rätselhafte Phänomene werden einer erfreulich banalen Aufklärung zugeführt - was aber kaum überdecken kann, dass uns Bowman eine technisch noch viel unplausiblere (oder sagen wir's ehrlich: eine nicht ausreichend durchdachte) "Waffe" unterjubelt. Außerdem neigt entweder Gray oder Bowman dazu, zwischenzeitlich auf Nebenfiguren zu vergessen, weshalb man dem Erzähler gerne mal eine Kopfnuss verpassen würde: Hallo, mal wieder daran gedacht, dass dein Bruder seit vielen Seiten unbesucht im Krankenbett liegt? Der, an dem dir doch so viel liegt?

Alles in allem kein überragendes Werk und keine YA in der Güteklasse beispielsweise von Paolo Bacigalupis "Schiffsdiebe". Aber auch nicht schlecht - nett eben und primär auf jüngere LeserInnen zugeschnitten. Wann und wie die Trilogie vom "Laicos-Projekt" fortgesetzt wird, steht noch nicht fest. Aber es wird weitergehen.

Jewgeni Lukin: "Unter dem Räubermond"

Broschiert, 496 Seiten, € 9,30, Heyne 2013 (Original: 1997)

Langsam würde ich mir auch einen indischen/brasilianischen/italienischen Sergej Lukianenko wünschen, der uns deutschsprachigen LeserInnen mit seinem kommerziellen Erfolg als Türöffner zu weitgehend unentdeckten Phantastik-Märkten dient. Denn anders als mit dem Lukianenko-Effekt kann ich es mir nicht erklären, dass nun dieses Buch aus dem Jahr 1997 auf Deutsch erschienen ist. Von einem Autor, der in den 80er und 90er Jahren in Russland - alleine oder zusammen mit seiner Frau Ljubow - eine Reihe von Erzählungen veröffentlicht hat. Von dem aber meines Wissens nichts je auf Deutsch oder Englisch erschienen ist. Wer doch von anderen Übersetzungen aus dem Werk Jewgeni Lukins weiß: Bitte posten! Ist nämlich gar nicht so schlecht, das Ganze. Nur einen Tick verquer.

Als SF aufgemacht, finden wir uns zunächst in einer eher fantasyesken Welt wieder. Genauer gesagt einer enormen Wüste, die von Segelschiffen auf Rädern und Rollen befahren wird; jede Oasenstadt hat ihren "Hafen". Die menschliche Gesellschaft, die diese Wüstenwelt bewohnt, wird - nicht nur von den Namen her - quasi-orientalisch gezeichnet; übrigens gehen hier die Männer verschleiert. Verbrämt mit ein paar mythologischen Anspielungen, Verweisen auf noch zu erläuternde Phänomene wie die nickenden Hämmer und Gemunkel um ein hinter dem Horizont liegendes geheimnisvolles Etwas namens Meer, präsentiert sich uns ein originelles Setting, das man fürs Erste unter "Science Fantasy" einordnet.

Was es ist und was eher gar nicht

Vermutlich wegen des Schauplatzes Wüste steht im Klappentext: "Jewgeni Lukin hat mit 'Unter dem Räubermond' das russische Pendant zu Frank Herberts 'Der Wüstenplanet' geschrieben". Ja klar, und das Sandmännchen der ARD ist der Kwisatz Haderach. Bedauerlicherweise wird dieser galoppierende Unsinn auf unzähligen Webseiten von Buchanbietern 1:1 übernommen, bis irgendwann vielleicht wirklich jemand glaubt, der Roman hätte etwas mit "Dune" gemeinsam. Hat er nicht.

"Unter dem Räubermond" ist, fürs Erste zumindest, ein Schelmenstück mit einem klassischen Antihelden. Ar-Scharlachi stammt aus gutem, aufgrund der politischen Verhältnisse aber leider entmachteten Hause. Der Verlust politischer Verantwortung dürfte ihn im Grunde gar nicht so sehr stören, denn eigentlich wünscht sich Ar-Scharlachi nichts anderes als ein unbeschwertes Leben. Zum Verhängnis wird ihm jedoch seine Namensähnlichkeit mit dem Wüstenräuber Scharlach. Natürlich wird er mit ihm verwechselt werden, und von da an beginnt sich die Geschichte in vergnüglicher Weise zu verselbständigen. Der mehrmals wiederkehrende Schlüsselsatz des Romans lautet: Es hat sich halt so ergeben.

Ar-Scharlachi wird nicht nur auf eine Rehabilitierungsmission zum mythischen Meer geschickt, wo angeblich das Geheimnis der Unsterblichkeit schlummert. Angefeuert von Scharlachs ehemaliger Gefährtin, der kratzbürstigen Aliyat, wird Ar-Scharlachi auch immer weiter in die Rolle des Räubers und schließlich des Rebellen gedrängt. Zu seinem Entsetzen füllt er diese Rolle überraschend gut aus. Besser als Scharlach selbst. Der ist davon naturgemäß noch entsetzter.

Stärken und Schwächen

In einem wilden Tohuwabohu wird durch die Wüste gekurvt, herumgeschossen (bzw. mit polierten Spiegelschilden das Sonnenlicht als Waffe eingesetzt) und sonstiger Stoff für Abenteurergarn gesponnen: "Unter dem Räubermond" ist alles andere als langweilig. Mit der "Nautik" geht Lukin freilich nicht allzusehr ins Detail. Ich habe schon "Age of Sail"-Liebesschnulzen gelesen, die einen auf fachmännischere (bzw. fachfräulichere) Weise glaubhaft den Wind in der Takelage spüren ließen. Lukin schrieb eher das Pendant zu SF, in der mit dem Raumschiff von Punkt A nach B geflogen wird, ohne sich um die dahintersteckende Technik allzuviele Gedanken zu machen.

Gut zur Handlung passt der muntere Ton, in dem sich die Handlungsfiguren miteinander unterhalten: Als wären sie dauerbeschwipst, schwanken sie zwischen wildem Schwadronieren, kurzer Zündschnur und pathetischen Anwandlungen, was sich insgesamt sehr lebendig liest. Ich bin mittlerweile fast geneigt, diesen Plauderton als "typisch russisch" zu betrachten, aber das ist dann vermutlich doch ein Klischee. Auf jeden Fall schön, dass der Übersetzer diesen in der westlichen SF doch eher unüblichen Tonfall ins Deutsche herübergerettet hat.

Der Mehrwert

Wie gesagt: Es ist ein Schelmenstück - aber eines, in dem sich mit der Zeit ein ernsterer Hintergrund herausschält. Und der wird dann auch die bisherige Genre-Zuordnung "Science Fantasy" ins Wanken bringen. Ich war schon geneigt, die legendären Kamele, die einst die Menschen in dieses seltsame Wüstenland gebracht haben sollen, als mythisch verbrämte Raumschiffe zu betrachten. Aber Lukin hatte da doch seine eigenen Vorstellungen.

"Unter dem Räubermond" ist interessant, weil ungewöhnlich - wirkt nur leider unvollständig, und mir ist nichts von einer Fortsetzung bekannt. Das ist das einzige echte Manko an dem Roman. Ich würde ihn dennoch all denen empfehlen, die ein locker-leichtes Abenteuer suchen, das ein klein wenig anders ist. Alleine schon deshalb, um die Buchsammlung um etwas zu bereichern, das bald wieder eine historische Rarität sein wird.

Barbara Slawig: "Flugverbot. Die Lebenden Steine von Jargus"

Klappenbroschur, 297 Seiten, € 17,40, Golkonda 2013

Dies ist die bereits dritte Ausgabe von Barbara Slawigs ursprünglich im Jahr 2000 veröffentlichten SF-Krimi "Flugverbot" - zuvor als "Die Lebenden Steine von Jargus" erschienen - beim dritten Verlag. Slawig übrigens eine deutsche Biologin, die ihre wissenschaftliche Karriere nach Abschluss des Studiums in den Wind geschossen und sich der Literatur zugewandt hat: Da, schon wieder eine Tiptree-Parallele, wenn man so will.

Das Setting

Schauplatz des Romans ist der für Menschen ungeeignete Planet Jargus. Weil dort jedoch eine ungewöhnliche Lebensform auf Siliziumbasis - eben die "lebenden Steine" - heimisch ist, hat man eine große Wohnkuppel mit Laborkomplex in die Wüste gepflanzt. Politisch gehört Jargus zur Welt Volga, die sich vor ein paar Jahrzehnten vom großen Rest der galaktischen Menschheit abgekoppelt hat. Das von ANACs (vermutlich KIs) gelenkte Synarchon ist ein auf Stabilität angelegtes Pseudo-Utopia, in dem offenbar jeder seine individuelle Freiheit so sehr ausleben kann, wie der Markt Nischen für ihn bereithält. Klingt ziemlich nach unserer Gegenwart - wie auch vieles andere im Roman.

Aber die Freiheit hat Grenzen, und was nicht passt, wird passend gemacht - notfalls in sogenannten Therapielagern, die in "Flugverbot" eine indirekte, aber wichtige Rolle spielen. Volga jedenfalls wollte mit diesem Gesellschaftsentwurf nichts mehr zu tun haben und hat sich seine Unabhängigkeit erkämpft. Wenn der Chefwissenschafter von Jargus jetzt zwecks besserer Computertechnologie wieder Kontakte zum Synarchon knüpft, gilt es ein misstrauisches Auge darauf zu werfen. Soweit die politische Ausgangslage.

Die ProtagonistInnen

Slawig präsentiert uns zwei Hauptfiguren, die beide einen ordentlichen Rucksack Vergangenheit mit sich herumschleppen. David Woolf ist ein frischgebackener Kommissar (was in diesem Fall eine Art wissenschaftlichen Beirat der volganischen Regierung bedeutet, keinen Polizisten) und soll auf Jargus nach dem Rechten sehen. Dort ist er aber erst mal dazu genötigt, eine Reihe von Computerausfällen im Laborkomplex zu untersuchen. Vermutlich Sabotage.

Jeanne Andrejew indes, als Deserteurin aus dem Unabhängigkeitskrieg berüchtigt, trifft als mutmaßliche Schmugglerin auf Jargus ein und bekommt's in der Folge kalt-warm: Sie wird verdächtigt und verhört - und dann wieder wegen ihrer Fähigkeiten als Computerspezialistin zur Mitarbeit gezwungen. Nach und nach erschließt sich uns dabei Jeannes Lebensgeschichte, und neben der Krimi-Handlung schildert "Flugverbot" auch die langsame Annäherung zwischen David und Jeanne.

Der menschliche Faktor

Slawigs Roman ist eindeutig Soft SF, also auf das Menschliche konzentriert. Es ist auch - trotz Vorgeschichte der Autorin - kein Roman über Wissenschaft, sondern über WissenschafterInnen. Also die typischen Egozentrismen, Eifersüchteleien, Liebschaften, Karrieregedanken und nicht zuletzt auch der echte Forscherdrang in einem akademischen Umfeld. Kantinentratsch spielt eine wesentliche Rolle im Roman.

Da auch keine übermäßig avancierte Technologie vorkommt - etwa im Vergleich zu Hannu Rajaniemi - hat man keinerlei Probleme, sich in dieses 22. Jahrhundert zu versetzen. Ob ich mir einen Poul Anderson aus den 50ern, eine Lois McMaster Bujold aus den 80ern oder diesen nochmal drei Jahrzehnte später entstandenen Roman aus dem Regal greife ... allen ist dieser gewisse Kuschelfaktor zu eigen, der klassisch gehaltene SF ohne Verfremdungselemente auszeichnet.

Ausbaufähiges

Nichtsdestotrotz hätte sich aus manchem mehr machen lassen. So hätte der Action-Anteil ruhig ein wenig höher sein können - selbst das Verbrechen, um das sich der Roman dreht, ist ja vergleichsweise harmlos. Rätsel gibt mir auch das Frauenbild des Romans auf: Slawig zeichnet ein durchgängiges Bild von schleichender bis offener Diskriminierung, festgemacht insbesondere am Lebensweg Jeannes. Das ist bei der Beschreibung einer zukünftigen Gesellschaft keine Selbstverständlichkeit, sondern eine bewusste Entscheidung - nur sehe ich den Anlass dafür nicht so recht.

Frauen haben im Roman in etwa den Status, den sie vor der Emanzipationsbewegung der 70er Jahre hatten. Wäre "Flugverbot" in dieser Ära geschrieben worden, hätte Slawig damit klar erkennbare Kritik an der (damaligen) Gegenwart geübt. Nachdem er aber ein Kind des neuen Millenniums ist, hätte es im Roman einer Erklärung für den Backlash bedurft, der hier offenbar stattgefunden hat. Denn bei aller Kritik an der - hier und heute - immer noch mangelhaften Gleichstellung: Ein paar der Dinge, die sich Frauen im Roman seltsam selbstverständlich gefallen lassen, sind nicht auf dem Stand der Gegenwart.

Eher Krimi als Science Fiction

Und dann wären da noch die "lebenden" Steine, die dem Roman immerhin seinen ersten Titel und jetzigen Untertitel gegeben haben. Tja, die liegen schwarz und unspektakulär in der Gegend herum und spielen eine derart unwichtige Rolle, dass man sie nicht einmal als MacGuffin bezeichnen kann. Immerhin ist dieser Ausgabe des Romans die Kurzgeschichte "Pakettage" angefügt, die nach "Flugverbot" entstand und ein paar Jahrzehnte vor dessen Handlungszeit angesiedelt ist. Da bekommen die Steine dann zum Glück doch noch ihren Auftritt.

Im Gegensatz zu Peter F. Hamiltons "Den Bäumen beim Wachsen zusehen", auf das ich vorher eingegangen bin, ist "Flugverbot" also ein SF-Krimi mit klarer Betonung auf Krimi; Unterkategorie "Whodunnit". Das Setting könnte mit Leichtigkeit gegen ein nicht-phantastisches ausgetauscht werden. Wer in diese Richtung weiterschmökern will, wird Entsprechendes sowohl unter Slawigs richtigem Namen als auch unter dem Pseudonym "Carla Rot" finden.

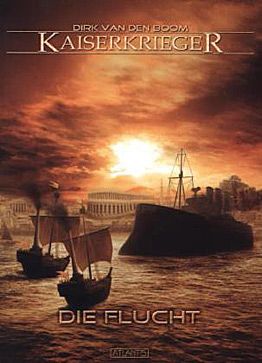

Dirk van den Boom: "Kaiserkrieger 5: Die Flucht"

Broschiert, 240 Seiten, € 13,30, Atlantis 2013

Und zum Abschluss schauen wir noch bei den "Kaiserkriegern" rein, was sich da in der Zwischenzeit getan hat. Dirk van den Booms Zeitreiseserie hat ja nicht nur bei uns im Forum längst eine Fangemeinde gefunden - was sich auch im Veröffentlichungstakt zeigt. Dieser fünfte Band ist der vorletzte des ersten Zyklus, doch der zweite ist längst schon in Planung.

In jüngster Zeit haben sich deutsche AutorInnen vermehrt der - kaiserlichen - Vergangenheit ihres eigenen Landes besonnen, wenn es um Szenarien im Großraum Steampunk/Alternative History ging. Siehe etwa Frank Hebbens "Imperium Germanicum", Chris Schlichts "Maschinengeist" oder Oliver Henkels "Die Fahrt des Leviathan". Muss ja auch nicht immer das viktorianische London sein.

Die Ausgangslage

Dirk van den Boom schickte für seine "Kaiserkrieger"-Reihe ein deutsches Kriegsschiff kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs mittels Naturphänomen ins Rom der einsetzenden Völkerwanderung (hier die Nachlese zu Teil 1 und den Teilen 2 - 4). Im Tausch gegen Unterschlupf und Ressourcen stellten die Männer der "Saarbrücken" dem bröckelnden Imperium ihre überlegene Technologie zur Verfügung ... und dachten sich so nebenbei, dass sie das Römische Reich auch gesellschaftspolitisch ein wenig modernisieren könnten. In Band 5 kommen sie nun zum ernüchternden Zwischenfazit: Irgendwie hatten sie sich das alles anders vorgestellt.

Wir schreiben das Jahr 379. Kaiser Gratian ist tot, gefallen im Kampf gegen den Usurpator Magnus Maximus, der sich zum neuen Herrscher des Weströmischen Reiches aufgeschwungen hat - ganz so, wie es in den Geschichtsbüchern steht, nur eben ein paar Jahre früher. Bislang hat das Eingreifen der Zeitenwanderer den historischen Ablauf also nur beschleunigt, nicht grundsätzlich verändert. Offenbar ist die Geschichte ein zähes Biest. Theodosius, rechtmäßiger Kaiser Ostroms und neuer Günstling der Zeitenwanderer, führt nun in Italien eine Art Guerillakrieg gegen seinen Rivalen. In unserer Zeitlinie wird er die beiden Reichshälften noch einmal vereinigen. Mal sehen, ob es auch hier dazu kommt.

Die braven Männer der "Saarbrücken"

Im Mittelpunkt der Handlung stehen aber natürlich die Zeit-Exilanten selbst. Allen voran Jan Rheinberg, der in Band 1 die Kapitänsrolle übernehmen musste und inzwischen sogar zum Heermeister des Reiches aufgestiegen ist. Nicht dass ihm das im Augenblick viel helfen würde: Aufgrund der Machtergreifung Maximus' muss Rheinberg mit dem Rest der deutschen Kleinkolonie nach Konstantinopel flüchten, wo man einmal mehr im Sumpf machtpolitischer Intrigen landet. Dabei gäbe es soviel Gutes zu tun! Quasi als Running Gag brütet Rheinberg immer wieder über seinen To-Do-Listen, wie man die kleineren und größeren Hindernisse Roms auf dem Weg zu einem vorzeigbaren modernen Staat ausräumen könnte. Ja, die Pest, erinnerte sich Rheinberg. Die stand auch auf irgendeiner Liste ...

Die wichtigste Nebenhandlung dreht sich um den Fähnrich Thomas Volkert, der aus Liebe zu einer Römerin desertiert und wider Willen beim römischen Heer gelandet ist. Dort macht er nun, noch widerer Willen, aufgrund seiner Fähigkeiten Karriere. Was ihm umso mehr Gewissensbisse beschert, da sein Befehlshaber Umsturzpläne hegt.

Man sieht schon: Beides keine klassischen Haudrauf-Helden, und das gilt größtenteils auch für den Rest der Zeitenwanderer. Wie sinniert doch einer so schön? Was ihn an der Antike am meisten störte, waren Pferde. Sie waren groß, stanken und bewegten sich unberechenbar. Sie waren launisch und man konnte von ihnen herunterfallen. Gut auf den Punkt gebracht, Herr Offizier. (Mag Philip José Farmer auch mit hohler Stimme: "So denkt doch kein Action-Held!" aus dem Grabe rufen ...) Zugegeben: Im Bemühen, nur ja keinen Hurra-Militarismus à la David Weber aufkommen zu lassen, lässt van den Boom seine Hauptfiguren manchmal eher wie schwedische Familienväter der 2010er Jahre als wie Soldaten der 1910er Jahre wirken. Aber das macht sie dafür sympathisch.

Military-SF-Soap oder Alternative-History-Soap

Inhaltlich wie strukturell ist "Kaiserkrieger" eine gedruckte Soap Opera. Was keineswegs despektierlich gemeint ist: Der allseits geliebte George R. R. Martin hat mit seinem "Lied von Eis und Feuer" ja nichts anderes geschrieben, eine Verfilmung als TV-Serie war da nur folgerichtig. Das enorm umfangreiche Personal ermöglicht van den Boom, schnell zwischen den verschiedenen Handlungssträngen herumzuspringen. Die Kapitel sind kurz und der Schnelltakt-Wechsel lässt geschickt vergessen, dass sich in der großen Rahmenhandlung in diesem Band nicht allzuviel tut. Alles strebt dem Ende der ersten "Staffel" entgegen, wie "Kaiserkrieger"-Fans - ob bewusst oder unbewusst - goldrichtig anstelle von einem "Zyklus" sprechen.

Es gibt Heeresbewegungen, Kämpfe und Fluchten. Mehr noch aber werden Pläne entworfen, Bündnisse geschmiedet und Intrigen gesponnen - kurz: Es wird auch viel gesprochen, und das ist ein weiteres Charakteristikum einer Soap. Wobei übrigens im Vergleich zu den tatsächlich im TV gelaufenen Antike-Serien "Rome" (=Sex und Gewalt) und "Spartacus" (=Gewalt und Sex) auffällt, dass van den Booms Serie relativ keusch gehalten ist. Aber immerhin wird in diesem Band endlich die wildwachsende Kaffeebohne entdeckt, das verheißt doch auch leibliche Genüsse für die Zukunft!

Let there be Thunderpussy!

Alles in allem war das diesen Monat eine recht gediegene Rundschau. Beinahe schon gutbürgerlich. Da werd' ich die nächste wohl wieder mit ein wenig abseitigerem Stoff würzen: Mit barbusigen Data-Cyborgs, massenmörderischen Plüschtieren und - falls rechtzeitig geliefert - William Shatner als neuem King Kong. Eben dem ganz normalen Wahnsinn aus dem Leben eines SF-Rezensenten. (Josefson, derStandard.at, 18. 5. 2013)