Was haben - und das ist jetzt nicht der Einstieg in einen gepflegten Herrenwitz - der Regisseur Rainer Werner Fassbinder, US-Vizepräsident Joe Biden und der stolze Bordellbetreiber in Kleinwimmersberg am Zipf gemeinsam? Sie alle sind dem Machtanspruch einer Gewaltherrscherin verfallen, deren stupende Wucht, klassische Eleganz und unbändiger Vorwärtsdrang das amerikanische Jahrhundert prägten wie kein anderes Automobil. Wir reden vom All-American-Sportscar, einem Identitätsstifter der US-amerikanischen Nation wie Freiheitsstatue, Atombombe, Quarterpounder with Cheese, Super Bowl, John Wayne oder Betty Boop: der genialisch-brutalen Chevrolet Corvette.

Ein Universal-Champion, der sogar in der Hochkultur ankam: Fassbinder, das bundesdeutsche Regie-Enfant-terrible, hatte in guten Zeiten gleich mehrere laufen, bot manchem Schauspieler, wenn er die Gage nicht zahlen konnte, seine Corvette gar als Dauerleihgabe. Für Joe Biden, den slicken Senior in der US-Regierung, kommt gleich nach Barack Obama eine 1967er-Corvette in Goodwood-Grün "with a rear-axle ratio that really gets up and goes", wie er "Car and Driver" unlängst anvertraute. Und der klassische Rotlicht-Zampano mit dem Verlangen nach automobilem Priapismus? Nun. Lassen wir das.

Schließlich gilt es ein Jubiläum zu feiern, das nachgerade an ein Wunder grenzt: 60 Jahre. Das ist im US-Autogeschäft, diesem zwischen Innovationswahnsinn und sturschädligem Konservatismus oszillierenden Mega-Biz, eigentlich eine Ewigkeit, die irgendwo bei der Erfindung des Rads einsetzt. Wunder Nummer zwei ist übrigens, dass die Corvette nicht schon nach zwei Jahren Bauzeit mangels Erfolgs eingestellt wurde. Denn die hohen Erwartungen an den ersten richtigen Seriensportwagen der US-Automobilgeschichte nach Ende des Zweiten Weltkriegs, mit denen man bei der Chevrolet-Mutter General Motors im Jahr 1953 ans Werk ging, konnte der Wagen keineswegs erfüllen.

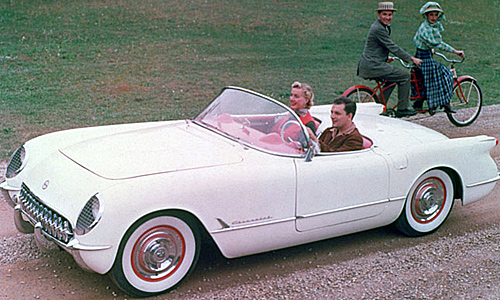

Die erste Corvette aus dem Jahr 1953. Sehr schick.

Dabei war das Ding als potenzieller Hit programmiert, vor allem aber eine selbstbewusste Antwort auf die luftig-leichten, dennoch leistungsmäßig ernst zu nehmenden italienischen und britischen Zweisitzer-Roadster und Klein-Coupés, die in den USA Anfang der 1950er anlandeten. Kein Country-Club, keine Beach-Promenade in den USA kam ohne die crispen europäischen Geräte aus.

Bei General Motors, dem weltgrößten und mächtigsten US-Automobilhersteller, war man derlei nicht gewohnt. Detroit handelte und brachte ein geheimes Entwicklungsprojekt auf den Weg. Codename "Opel", ausgerechnet. Ein potenter, aber günstiger Sport-Roadster sollte die richtige Antwort auf Jaguar XK 120 und Co. werden. GM-Chefdesigner Harley Earl verstand hinter einer richtigen Antwort jedoch bloß einen bestenfalls schicken Zweisitzer, dessen Grundform er relativ schamlos beim mäßig erfolgreichen Kaiser-Darrin DKF-161 kopierte.

Eine Idee sucht ihren Weg

Die General-Motors-Ingenieure schnappten sich ein Chevy-Fahrgestell und kürzten es um einen dreiviertel Meter, bei der Motorisierung griff man ins Regal und fischte einen aufgezwirbelten 3,8-Liter-Sechszylinder mit 150 PS heraus. Handschalter hatte Detroit für diese Leistung nicht im Programm, also gab's eine Zweigang-Automatik. Das nicht gerade hochagile Paket wurde von vier Trommelbremsen eingefangen, heckwärts grüßte eine Starrachse mit Blattfedern.

Die technische Anspruchslosigkeit - die Erbsenzähler bei GM hatten ganze Arbeit geleistet - kaschierte Harley Earl mit einer flüssig hingezeichneten Roadster-Silhouette mit vergitterten Rundscheinwerfern, flacher Panorama-Scheibe und dezenten Flügelstummeln am Heck. Sportiv, aber auch ein wenig brav war dieser fortan als Corvette C1 bekannte Zweisitzer, echt innovativ war bloß die aus Kunststoff gefertigte Karosserie, die - das stellte sich schon wenige Monate nach dem gefeierten Debüt im Jahr 1953 heraus - mit einigen Kinderkrankheiten zu kämpfen hatte. Hitze und Sonne waren natürlicher Feind der Aufbackware, Passgenauigkeit und Farbechtheit ließen rasch nach - die anfänglichen Begeisterungsstürme der Kundschaft nicht minder.

Ein Mann räumt auf

1954 wurden im GM-Werk in St. Louis gerade einmal 3.600 Cabrios gebaut, von denen nur 2.000 unters Volk kamen. Einer der Hauptgründe: Der anvisierte "Bang for the Buck", also ein kostengünstiger Wagen für den Preppy-Studenten, war Detroit nicht ausgekommen. Mit einem Preis von 3.440 Dollar war die C1 doppelt so teuer wie eine Chevy-Limousine. Der Hauptkonkurrent von Jaguar, der XK 120, kam um 200 Dollar günstiger. 1955 grundelten die Verkäufe bei gerade einmal 674 Stück dahin, in der GM-Chefetage war man kurz davor, dem Projekt den Stecker zu ziehen - da erinnerte man sich an einen fähigen jungen Ingenieur, der kurz nach seiner Anstellung im Jahr 1953 mit einer Denkschrift mit dem elegischen Titel "Thoughts Pertaining to Youth, Hot Rodders and Chevrolet" auf sich aufmerksam gemacht hatte: Zora Arkus-Duntov.

Der Mann, Jahrgang 1909, führte bis dahin ein Leben, das noch komplizierter war, als sein Name klingt. Sohn russischer Juden, in Belgien geboren, kurze Episode in Leningrad, dann Ausbildung zum Techniker in Berlin, Flucht vor den Nazi-Schergen nach Paris, 1940 erneute Flucht nach der Niederlage Frankreichs Richtung Spanien (in Südfrankreich versteckte sich Arkus-Duntov mehrere Tage in einem Puff, um auf seine aus Paris flüchtende Gattin Elfi, die nicht nur sinnbildlich die deutschen Truppen am Heck ihres MG hatte, zu warten). Nächste Flucht über Portugal in die Vereinigten Staaten, danach gescheiterter Autobauer und fanatischer Rennfahrer. Als in New York die Corvette präsentiert wurde, folgte er der Spur des Wagens bis zu Chevrolet und heuerte - fasziniert von dem Gerät - bei dem Hersteller an. Nun sollte Zora Arkus-Duntov das Projekt wieder auf Kurs bringen.

Ein Motor, so simpel wie ein Faustschlag

Und der neue Chefingenieur packte an und sortierte konsequent das größte Problem des maladen Geräts aus: den Motor. Statt des öden Sechszylinders implantierte Duntov einen kompakt gebauten V8-Zylinder, der nicht zuletzt aufgrund seines relativ kleinen Hubraums von 4,3 Litern "Small Block" genannt wurde. Das von Freunden der Marke fortan "Mouse Motor" genannte Stoßstangen-Aggregat lieferte 195 PS und sollte einen simpel gestrickten Maßstab für die kommenden Jahrzehnte setzen: zwei Zylinderbänke mit je vier Kolben im 90-Grad-V-Setting, darunter eine zentrale Nockenwelle durchgesteckt - fertig war die Siegermaus.

Die Design-Abteilung hatte ebenfalls ihre Hausaufgaben gemacht und sich mit dem Facelift nachgerade selbst übertroffen: Die 1956er-Neuauflage der C1 hatte hinreißende Proportionen, die dank gestreckter Motorhaube, knackigen Hecks und konkaver Flächen in den Flanken endlich die genretypische Aggressivität auf die Straße brachten. 1957 hatte Arkus-Duntov bereits 283 PS in seinem V8 gefunden, der wieder im Kunststoff-Kleid auflaufende Renner hatte mit Tempo 100 keine Mühe mehr: 5,7 Sekunden. Gut: Es gab nun eine "Ready to Race"-Ausführung. Schlecht: weiterhin vier Trommelbremsen rundum. Renn-Freak Duntov, der die Corvette nun auf die amerikanischen und europäischen Rennstrecken losließ, tobte. Doch die Kundschaft kam und kaufte - die Corvette, diese schwierige Steißgeburt, war endlich auf der Welt.

An allen Ecken angezündet

Doch erst mit der 1963 inthronisierten C2 sollte die Jagd auf die potenziellen Gegner - Mercedes-Benz, Maserati, Porsche, Ferrari - einer erfolgreichen Erledigung zugeführt werden. Bill Mitchell, der seit 1958 installierte Design-Chef von General Motors, hatte mit den Studien Sting Ray und Mako Shark bereits Zeugnis davon abgelegt, wie er sich den neuen US-Breitensport vorstellte: modern, auch futuristisch, garniert mit allerlei Potenzbeulen an Bug und Heck und smarten Klappscheinwerfern. Die Authentizität vulgo den Sport lieferte Kollege Duntov mit einem archaisch vor sich hinbollernden 5,4-Liter-V8, der sich später in Leistungsstufen zwischen 250 und 360 PS verästeln sollte.

Die C2, vom Start weg nicht nur als Cabrio, sondern auch als Coupé erhältlich, definierte kraft Power und Auftritt das Bild des amerikanischen Sportwagens. So etwas wie Fahrsicherheit vermittelte die unter dem Beinamen "Sting Ray" auflaufende Schönheit mittels Einzelradaufhängung hinten. Bremsen blieben weiterhin ein Gerücht: Im Debütjahr gab's noch immer Trommler ab Werk, 1965 Scheibenbremsen zumindest (als unpopuläre) Option.

Bei den in den Sechzigern servierten Motorleistungen hieß es hingegen nur noch: Pedal to the Metal. Dank eines "Big Block"-Aggregats badete der stolze Besitzer in 6,5 Litern Hubraum. 425 PS beschleunigten den Straßenrochen - plus langer Hinterachse - auf 274 km/h. Für Härtebolzen von Welt gab's schließlich das 427er-Aggregat (7 Liter), Power-Fanatiker griffen zur Eskalationsstufe L88, die dank Höchstverdichtung und Alu-Köpfen 620 PS in die Hinterräder jagte. Kurzum: Die Corvette war in der Musclecar-Liga angekommen. Zwar waren auf den Rennstrecken Carol Shelbys Cobras kaum zu biegen, doch allein im ersten vollen Produktionsjahr gingen 21.000 Stück weg - das Gerät war nicht mehr zu stoppen.

"Taugt nicht zum sportlichen Fahren"

Nach vier Jahren kartete GM 1967 mit der C3 nach. Designer David Holls zauberte dem testosteronbesoffenen Streetrace-Typen einen hinreißenden, von markantem Schwung getragenen Körper hin. Der muskulös gezeichnete Vorbau installierte prächtigsten US-amerikanischen Machismo, den das Bottle-Shape-Design mit seinen knackigen Proportionen gekonnt wieder einfing. Ein Klassiker. Die C3 (diesmal mit dem zusammen geschriebenen Appendix "Stingray") setzte zum Großteil auf die Technik des Vorgängers und ein abgesoftetes Fahrwerk. Keine gute Idee.

Der Macho: Corvette C3, Baujahr 1973.

Die dritte Generation, nun erstmals auch in Europa einigermaßen erfolgreich, sollte das Bild der kraftstrotzenden, aber quasi unfahrbaren Bodenrakete prägen. Das bundesdeutsche Fachorgan "Auto, Motor und Sport" hatte bereits 1967 eine C2 ungetestet zurück geschickt: Der Wagen "tauge nicht zum ernsthaften sportlichen Fahren", beschieden die Deutschen. Die US-Institution "Car and Driver" retournierte kurz darauf die brandneue C3 - zahlreiche Qualitätsmängel verunmöglichten einen ernsthaften Test. Dennoch feierte der 67er-Jahrgang noch einmal den amerikanischen Traum.

Furz und Donnergrollen

Wie jeder klassische, also auch ernsthafte Sportwagen hatte die Corvette mittlerweile ihren eigenen Sound entwickelt. Was bei Ferrari die Fanfare mit Tusch, bei Porsche das turbineske Geifern, bei Lamborghini das dunkel grummelnde Böse ist, das ist bei der Corvette ein heraufziehendes Donnergrollen, das sich in einem ganz prächtigen Monumental-Furz entlädt. Kurz darauf hatte es sich ausgefurzt.

Als ab 1973 Ölkrisen und Umweltvorschriften in den USA einschlugen, war die Party auch für die Corvette zu Ende. Der "Big Block" wurde auf 270 PS eingedampft, später aus dem Programm gekickt. 1975 stakste der einstige Superbody nur noch auf Zahnstocherbeinchen daher: 165 PS. Peinlich. Doch derlei brachte den Klassiker nicht um. 1978 und 1979 markierte die Corvette mit 47.000 und 54.000 verkauften Einheiten die beiden Rekordjahre in ihrer Geschichte. Ab Anfang der 1980er war jedoch mit US-amerikanischer Sportware kein Blumentopf zu gewinnen. Die Japaner lieferten verhältnismäßig sparsame, dennoch potente Geräte (Nissan 240/280 ZX, Toyota Supra, Mitsubishi Starion), GM gelang es indes nicht einmal, die neue Corvette-Generation rechtzeitig für das Jubiläumsjahr 1983 zusammen zu schrauben. Notgedrungen ließ man in Detroit den 83er-Jahrgang aus und brachte ein Jahr darauf die C4 an den Start.

Fröhliches Brabbeln, horrender Verbrauch

Stark versachlicht, mit langen Überhängen versehen, und aerodynamisch optimiert, passte die Neue zumindest gut in die 1980er. Der Unterbau wurde aufwändig restauriert (Fünflenkerachse hinten z.B.), zum ersten Mal in ihrer Geschichte bekam die Corvette so etwas wie ein richtiges Fahrwerk. Der "Small Block"-V8 legte respektable 230 PS frei, im Cockpit wiesen LCD-Anzeigen Richtung Zukunft. Während in Europa Strizzis, Alt-Rocker und Neo-Künstler gedärmfarbene Lederstühle und also die restlichen C3-Bestände aufarbeiteten, setzte die 1984er-Ausgabe ihre Mission bodenständiger, seriöser fort. Formal vielleicht der schwächste Jahrgang, verkaufte sich die C4 in den USA sehr respektabel. Der alte Kontinent war jedoch für die Amerikaner verloren.

1997 brachte mit der C5 erstmals einen wirklich ernsthaften Straßensportwagen (der die Corvette bis dahin eigentlich nie war). Völlig neu konstruiert, beherrschte die fünfte Generation dank eines wiedererstarkten V8-Blocks (anfangs 350 PS) auch wieder akustische Spezialitäten wie feuchtfröhliches Brabbeln und die staubtrockene Flatulenz, aber auch horrende Verbrauchswerte. Cool: das Head-Up-Display. Noch cooler: das kurz vor dem Modellwechsel eingeführte adaptive Stoßdämpfersystem "Magentic Ride". Allesamt Könnerschaften, die ab 2005 die Corvette C6 noch einmal verfeinert. Bei ihr war das Mischverhältnis zwischen purem Wahnsinn (bis 647 PS) und Racer-Qualitäten wieder perfekt in Einklang gebracht worden.

Mit der unlängst in Detroit präsentierten siebten Generation wurde nun ein weiterer Schritt nach vorn gemacht. Schärfer, konturierter, einfach mehr "Stingray" ist die Neue geworden. Ein Charakterdarsteller, der, wenn es um Historie und Mythos geht, der einzige ist, der sich mit einem Porsche 911er messen kann. Die Corvette, dieser All American Muscle, ist bereit für die nächsten 60 Jahre. (Stefan Schlögl, derStandard.at, 5.2.2013)

Ansichtssache: