W. G. Marshall: "Enormity"

Broschiert, 270 Seiten, Night Shade Books 2012

Best-ofs sind grundsätzlich subjektiv, also fange ich einfach mit meinem Lieblingsbuch des Jahres an: Durch einen "Quantenunfall" wird das männliche Mauerblümchen Manny Lopes derart vergrößert, dass er Godzilla als Nippelpiercing tragen könnte. So unvorstellbar groß ist er nun, dass er vom Boden aus nicht einmal mehr als Mensch erkannt, sondern für ein atmosphärisches Phänomen gehalten wird. Und zwar ein verheerendes - jede seiner Körperfunktionen (und der Autor vergisst auf keine) hat nun das Ausmaß einer Naturkatastrophe.

Und während Manny verständnislos über die Welt trampelt und dabei ganze Landschaften einebnet, krallen sich auf dem wandelnden Himmelskörper verzweifelt einige winzige Menschen fest - gefangen im irrwitzigsten Trip des Jahres. Weil der Autor dabei auch auf die menschliche Seite nicht vergisst, ist "Enormity" insgesamt tragikomisch. Aber das dafür zum Brüllen.

Ted Chiang: "Die Hölle ist die Abwesenheit Gottes"

Kartoniert, 200 Seiten, € 15,40, Golkonda 2012

Ein Mann wird damit konfrontiert, dass Gott wirklich existiert und sich nicht um menschliches Gerechtigkeitsempfinden schert. Ein Wesen aus Metall erkennt, wie sein Denken funktioniert, und schließt daraus, dass sein Universum dem Untergang geweiht ist. Eine Linguistin erlernt die Sprache von Aliens und nimmt fortan die Realität in einer anderen Weise wahr ("Geschichte deines Lebens" - diese Story wird übrigens nächstes Jahr verfilmt). Und dann wäre da noch ein Händler aus der Welt von 1001 Nacht, dem ein Zeittor vor Augen führt, dass freier Wille und eine bereits feststehende Zukunft kein Widerspruch sein müssen.

... genauso wie Ted Chiang es versteht, Gefühl und unbestechliche Logik zu vereinbaren. Seine Erzählungen funktionieren auf beiden Ebenen: Als Illustrationen konsequent durchdachter Theorien wie auch als nachfühlbare Geschichten. Sollte man eigentlich für unmöglich halten, aber so steht es geschrieben. Das Beste vom Besten.

Ian McDonald: "Cyberabad"

Broschiert, 799 Seiten, € 11,30, Heyne 2012 (Original: "River of Gods", 2004)

Der indische Subkontinent steht Mitte des 21. Jahrhunderts im Spannungsverhältnis zwischen jahrtausendealten Traditionen und einer langsam heraufziehenden technologischen Singularität. Ian McDonald webt einen unglaublich dichten Handlungsteppich mit einem riesigen Ensemble an ProtagonistInnen (im Vordergrund die Menschen, im Hintergrund die immer klüger werdenden Künstlichen Intelligenzen). Die opulente Sprachmischung aus Techno- und Hindi-Ausdrücken fordert den Leser, aber sie belohnt ihn auch. Überreichlich.

"Cyberabad" war heuer das SF-Buch, um das man einfach nicht herumkam ... auf Deutsch zumindest. Für englischsprachige LeserInnen gehört der Roman längst der Genregeschichte an, aber so ist das halt mit Übersetzungen. Nur selten stellt sich bei einem Roman kein Timewarp-Effekt ein - wie beim folgenden Monumentalwerk, das auf Englisch und Deutsch nahezu zeitgleich herauskam.

David Brin: "Existenz"

Broschiert, 896 Seiten, € 15,50, Heyne 2012 (Original: "Existence", 2012)

Stellen wir uns einen Mann vor, der Herzprobleme und einen seltsamen Fleck auf der Haut hat, aber nicht zum Arzt gehen will. Der seine Frau betrügt, aber sich nicht zu einer Aussprache durchringen kann. Der Schulden macht und doch immer weiter Geld ausgibt. Er weiß, dass in absehbarer Zeit alles über ihm zusammenstürzen wird ... aber heute ist dieser Tag noch nicht gekommen. Ungefähr in dieser Situation ist die menschliche Zivilisation bei David Brin Mitte des 21. Jahrhunderts angelangt. Und genau in diesem Moment trifft eine Botschaft von Außerirdischen ein, mit der wirklich niemand gerechnet hat. Und die auch niemandem gefällt.

Brin arbeitet mit ähnlich umfangreichem Personal wie McDonald in "Cyberabad", auch wenn er es nicht ebenso sorgfältig behandelt. Hier geht es eher um Ideen als um Lebensgeschichten: "Existenz" ist eine als Roman verbrämte Diskussionsplattform, die sich um eine einzige große Frage dreht: Quo vadis, Menschheit?

Matt Ruff: "The Mirage"

Gebundene Ausgabe, 414 Seiten, Harper Collins 2012

Was für eine seltsam (un-)vertraute Welt: Die Vereinigten Staaten von Arabien sind der Hort von Demokratie und Fortschritt, Nordamerika ist die Heimat religiöser Fundamentalisten und Europa eine Unruheregion, in deren geografischer Mitte der Staat Israel aus dem Boden gestampft wurde. Matt Ruff entwirft detailreich und mit viel Sinn für Ironie eine Spiegelwelt, in der so gut wie alles, was wir kennen, vorkommt - nur nicht am erwarteten Platz.

... allein, diese Welt scheint nicht ganz stabil. Das stellen nicht nur die PolizistInnen fest, die die Flugzeuganschläge vom 9. 11. 2001 in Bagdad aufklären sollen. Botschaften aus einer anderen Welt, in der alles grotesk auf den Kopf gestellt scheint, dringen in die Realität der Romanfiguren vor - doch was steckt dahinter? Die Auflösung des Rätsels mag nicht 100 Prozent befriedigend sein, bis dahin aber ist "The Mirage" ganz großes Kino.

K. J. Parker: "Purpur und Schwarz"

Broschiert, 126 Seiten, € 15,40, Golkonda 2012 (Original: "Purple and Black", 2009)

Die beste Fantasy dieser Tage findet nicht dort statt, wo sich Ork und Magier gute Nacht sagen. K. J. Parkers quasi-renaissancezeitliche Welt kommt ganz ohne Zauberschnickschnack und Märchenwesen aus, hier blüht dafür die menschliche Schäbigkeit in vollster Pracht. Realpolitik statt Prophezeiungen, komplexe Charaktere statt vom Schicksal auserwählter Helden. In Parkers ebenso zynischen wie unterhaltsamen Geschichten darf man niemandem vertrauen - und am allerwenigsten dem, der sie erzählt.

Auf Deutsch ist Anfang des Jahres die Novelle "Purpur und Schwarz" erschienen, ein geniales Spiel der Täuschungen in Form eines Briefwechsels zwischen einem Provinzgouverneur und seinem König. Und für alle diejenigen, denen eine Novelle zu kurz ist, hat Parker heuer auch einen Roman nachgelegt (vorerst nur im Original erhältlich): "Sharps" folgt einem Team von Fechtern, das in ein feindliches Land auf Tournee geschickt wird - zu welchem Zweck, ist den zwangsrekrutierten Schwertsportlern nicht wirklich klar. Und weil sie ganz Parker-typisch allesamt auch ihre eigene Agenda verfolgen, kann niemand vorhersagen, auf welches Ziel das blutige Intrigenspiel zusteuert.

Terry Pratchett & Stephen Baxter: "The Long Earth"

Gebundene Ausgabe, 400 Seiten, Doubleday 2012

Trotz oder sogar gerade wegen seiner schweren Krankheit ist Terry Pratchett so aktiv wie nie. Auf Deutsch wurde heuer sein (entgegen allen Unkenrufen sehr guter) Scheibenweltroman "Steife Prise" nachgereicht, während im Original gleich mehrere Werke herauskamen: Das Kinderbuch "Dodger", drei im Scheibenwelt-Kontext stehenden Werke sowie die unwahrscheinlichste Kombination von allen: Für "The Long Earth" hat sich der Fantasy-Satiriker nämlich mit Hard-SF-Autor Stephen Baxter zusammengetan, um Menschen durch eine Reihe paralleler Erden sliden bzw. mit Kartoffelantrieb(!) "steppen" zu lassen.

Unser redaktionsinterner Scheibenwelt-Experte (er ist die reinste Pratchette) hat "The Long Earth" gelesen und meint dazu: Nach einem leicht zähen Einstieg beschleunigt der Roman, der eindeutig unter Science Fiction fällt, rasant. Er mag zwar nicht den Humorfaktor eines Scheibenweltromans haben, dafür gewittert es ordentlich zwischen den beiden Hauptfiguren: Hier ein Berufsstepper mit Menschenphobie, dort ein klugscheißerischer Motorradmechaniker ... oder genauer gesagt dessen posthumaner Überrest. Baxter-typisch hat "The Long Earth" aber auch eine Ebene, die über die Queste der beiden Hauptfiguren hinausgeht. Denn die Fähigkeit des Steppens bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die Menschheit als Ganzes ...

Rob Reid: "Year Zero"

Gebundene Ausgabe, 357 Seiten, Ballantine Books/Del Rey 2012

Das richtige Buch für alle, die auf Humor à la Douglas Adams stehen: Seit Jahrzehnten machen Aliens Raubkopien von irdischer Musik und verbreiten sie im gesamten Universum. Weil man dort draußen aber zivilisiert ist, beschließt man nachträglich endlich ganz brav zu bezahlen ...

So ein Pech nur, dass auf der Erde geldgeile Copyright-Anwälte das Sagen haben. Die von ihnen festgelegten Gebühren treiben das Universum in den Ruin - daher mehren sich schon bald Stimmen, dass man die Menschheit doch vielleicht besser untergehen lassen sollte. Junganwalt Nick Carter versucht das drohende Ende der Erde abzuwehren, mehr behindert als unterstützt von einem Fähnlein vertrottelter Alien-Helfer. Es folgt ein Gag-Feuerwerk mit bissigen Seitenhieben auf den real existierenden Wahnsinn unserer Musikindustrie.

James Tiptree Jr.: "Zu einem Preis"

Gebundene Ausgabe, 416 Seiten, € 24,00, Septime 2012

Kurzgeschichten und Novellen waren stets das Format, in dem sich die großen StilistInnen der SF am besten ausleben konnten. Sei es Ray Bradbury, Cordwainer Smith, Theodore Sturgeon - oder eben Alice B. Sheldon, die in den frühen 70ern unter dem Pseudonym "James Tiptree, Jr." die SF-Szene aufmischte. Mit "unverkennbar männlich-kraftvollem Stil", wie ihr nichtsahnende Zeitgenossen bescheinigten.

Aber nicht nur das Wie, sondern auch das Was von Tiptrees Geschichten lässt den Atem stocken. Da wäre eine junge Frau, die ihr Baby zur Adoption freigibt und nicht realisiert, dass sie damit ein bestialisches System unterstützt. Eine verlassene Erde, auf der Maschinen immer noch Dienstleistungen anbieten, die keiner mehr in Anspruch nimmt. Oder die Gattin eines Wissenschafters, die hilflos mitansehen muss, wie sich Männer daranmachen, alle Frauen auf Erden zu massakrieren. "Zu einem Preis" ist der zweite Band einer langsam, aber doch laufenden Reihe, die Tiptrees Gesamtwerk neuübersetzt auf Deutsch herausbringt. Neben der Strugatzki-Werkausgabe das wichtigste Reissue-Projekt der vergangenen Jahre, zum Sterben schön.

Iain Banks: "Krieg der Seelen"

Broschiert, 799 Seiten, € 16,50, Heyne 2012 (Original: "Surface Detail", 2010)

Iain Banks' "Kultur" ist einer der sympathischsten Zukunftsentwürfe unserer Tage: Eine vergnügt vor sich hinlebende galaktische Gemeinschaft von Menschen, menschenähnlichen Außerirdischen und Künstlichen Intelligenzen. Letztere sind so hoch entwickelt, dass sie organische Lebensformen eher als Maskottchen betrachten, und verfügen zudem über einen gewöhnungsbedürftigen Sinn für Humor - aber man mag sich. Regel gibt es in der ultraliberalen "Kultur" nur eine: Leben und leben lassen.

Andere Spezies sind da leider weniger aufgeschlossen. Sie haben virtuelle "Höllen" eingerichtet, in denen sie die digitalisierten Bewusstseine unliebsamer Untertanen bis ans Ende aller Zeiten peinigen. Ein Graus für den liberalen Teil der Galaxis - ein Krieg der Ideologien ist unvermeidbar. Mit "Krieg der Seelen" hat Banks den besten "Kultur"-Roman seit Jahren veröffentlicht. Und während der auf Deutsch erschienen ist, hat Banks die englischsprachigen LeserInnen schon mit dem nächsten entzückt: In "The Hydrogen Sonata" steckt die stets neugierige "Kultur" ihre Nase in die Hinterlassenschaften einer Spezies, die in höhere Dimensionen entschwunden ist. Von Übersetzungsrechten ist mir noch nichts bekannt, aber bislang sind alle "Kultur"-Romane verlässlich auf Deutsch erschienen.

Jay Lake: "Die Räder der Welt"

Kartoniert, 362 Seiten, € 13,40, Bastei Lübbe 2012 (Original: "Mainspring", 2008)

Der Grundplot ist ein aus der Fantasy altbekannter: Ein Junge wird von höchster Stelle (soll heißen: einem Engel Gottes) auserwählt, die Welt zu retten. Das Besondere daran ist jedoch die Welt, denn Jay Lake beschreibt die Erde als Teil eines kosmischen Messing-Uhrwerks mit gebirgshohen Zahnradzacken, einer um die Sonne laufenden Schiene ... und leider auch einer Erdachse, die aus dem Gleichgewicht geraten ist und vom jungen Hethor wieder zurechtgerückt werden soll. Ganz schön viel Arbeit für einen kleinen Uhrmacher-Lehrling, der damit zum Abenteuer seines Lebens aufbricht.

Nominell ist "Die Räder der Welt" der Beginn einer Trilogie, deren zweiter Teil (hier die Nachlese) auch bereits auf Deutsch erschienen ist. Allerdings ist der Roman in sich geschlossen und ein wenig von der späteren Handlung abgetrennt. Man kann ihn also gut für sich alleine lesen. Ein Vorteil, weil zumindest der direkte Nachfolger nicht mehr ganz so knackig geraten ist. Den Auftaktband aber kann ich allen, die auf Abenteuergeschichten mit atemberaubendem Worldbuilding stehen, uneingeschränkt empfehlen.

Will McIntosh: "Wie die Welt endet"

Broschiert, 416 Seiten, € 9,30, Heyne 2013 (Original: "Soft Apocalypse", 2011)

Zweimal knapp daneben zählt als einmal getroffen: Die Originalausgabe des Romans ist 2011 erschienen, die deutsche Übersetzung folgt im Jänner 2013 - das Buch kann man sich schon mal getrost vorbestellen. Weltuntergangsszenarien haben wieder Konjunktur, und das von Will McIntosh ist deshalb so gut, weil es auf große Paukenschläge verzichtet. Kein einzelnes Mega-Ereignis lässt hier die Zivilisation, wie wir sie kannten, sterben. Es fehlen einfach an allen Ecken und Enden die Ressourcen, und so fällt langsam alles auseinander.

Geschildert wird das Ganze aus der Perspektive von Menschen wie du und ich. Erst nach und nach merken sie, dass die optimistischen Prognosen der Regierung nichts taugen und sie längst mitten in einer langsamen, "weichen" Apokalypse stecken. Und doch versuchen Jasper und seine Freunde das, was Menschen immer tun: Sich die Hoffnung auf ein bisschen privates Glück bewahren.

Robert Charles Wilson: "Vortex"

Broschiert, 399 Seiten, € 9,30, Heyne 2012 (Original: "Vortex", 2011)

Heuer ist eine der ganz großen Science-Fiction-Sagas der vergangenen Jahre endlich zu ihrem Abschluss gebracht worden. Und die sollte man unbedingt vom ersten Band an lesen. In "Spin" hüllen unbekannte Wesen die Erde in einen Energieschirm, der die Menschheit gewissermaßen "einfriert". Als er sich öffnet, findet man sich nicht nur Milliarden Jahre in der Zukunft wieder, es gibt nun auch ein Tor, durch das man auf andere Welten fahren kann.

Im vergleichsweise unspektakulären Mittelteil "Axis" hat die Menschheit erste zaghafte Fühler auf andere Planeten ausgestreckt. In "Vortex" schließlich spielt Robert Charles Wilson wieder die ganz großen Stückeln und führt uns in eine noch fernere Zukunft, in der zwar die Erde längst tot ist - nicht jedoch die Menschheit. Ideen-SF at its best.

Michael K. Iwoleit: "Die letzten Tage der Ewigkeit" & Heidrun Jänchen: "Willkommen auf Aurora"

Broschiert, 256 Seiten, € 13,40 bzw. Kartoniert, 320 Seiten, € 15,40, Wurdack 2012

Auf den nächsten großen deutschsprachigen SF-Roman wird immer noch gewartet, aber bei den Kurzformaten blüht und gedeiht die Szene. Hier die Story-Sammlungen zweier herausragender AutorInnen: Heidrun Jänchen setzt ihre ProtagonistInnen gerne in einem unmenschlichen (Wirtschafts-)System ab und lässt sie dann den Widerstand aufnehmen. Die Geschichten sind zu gleichen Teilen mit Humor, Galle und aufrichtigem Idealismus geschrieben.

Michael K. Iwoleit, der seinen fiktiven Welten etwas mehr Tiefenschärfe verleiht, hat keine so klare Botschaft. Bei ihm zeichnet sich als roter Faden eher eine tiefe existenzielle Verunsicherung ab: Wörtlich zu verstehen, denn da kommen nicht nur transhumane Wesen ins Grübeln darüber, was sie eigentlich sind. Da können durchaus auch das Universum und der ganze Rest auseinanderfallen.

John Scalzi: "Redshirts"

Broschiert, 432 Seiten, € 14,40, Heyne 2012 (Original: "Redshirts", 2012)

Erst letzten Monat vorgestellt, gehört auch dieses Buch wegen seiner Originalität unbedingt in die Best-of. Der vielseitige John Scalzi leidet ja immer noch darunter, dass ihm die Military-Reihe "Old Man's War" zum Durchbruch verholfen hat und seine LeserInnen gerne mehr in dem Stil hätten. Dabei ist fast alles, was er seitdem veröffentlicht hat - und insbesondere "Redshirts" -, interessanter.

Die Fähnriche eines Raumschiffs, das ein Klon der "Enterprise" sein könnte, merken, dass sie die übliche Lebenserwartung von TV-Serien-Kanonenfutter haben. Also reisen sie in der Zeit zurück: Dorthin, wo das für sie reale Universum nur ein Produkt von Drehbuchschreibern ist. Die Geschichte für sich genommen ist natürlich vollkommen abstrus. Aber "Redshirts" ist ja auch nur der Form nach ein SF-Roman, vielmehr handelt es sich um ein vergnügtes Spiel mit den Mechanismen des Genres. Und Scalzi erledigt den Job mit Witz, scharfem Verstand und einer überraschend großen Portion Mitgefühl.

Ralph Boldt & Wolfgang Jeschke (Hrsg.): "Die Stille nach dem Ton. Und die anderen preisgekrönten SF-Kurzgeschichten des SFCD-Literaturpreises 1985-1998 und des Deutschen Science-Fiction-Preises 1999-2012"

Broschiert, 392 Seiten, p.machinery 2012

Als Ergänzung für StammleserInnen der Rundschau kommen jetzt noch ein paar Neuvorstellungen - allerdings solche, die sich unter dem "Best of"-Emblem einreihen lassen. Beim ersten Titel gilt dies gleich in doppelter Hinsicht: "Die Stille nach dem Ton" ist nämlich die Sammlung sämtlicher Kurzgeschichten, die jemals den Deutschen Science Fiction Preis gewonnen haben. Der 1985 eingeführte SFCD-Preis ist neben dem Kurd-Laßwitz-Preis die wichtigste deutschsprachige Auszeichnung im Genre - großartige Idee für eine Anthologie also. Was allerdings nicht der einzige Grund ist, warum sich beim Lesen ein erhabenes Gefühl einstellt. Weil der Band das ungewöhnliche Format 30 x 15 Zentimeter hat, kommt man sich mit diesem Ding in der Hand vor wie Moses, der mit den Gesetzestafeln vom Berg herabsteigt. Und die Seiten sind auch ausgesprochen eng bedruckt - da steckt eine ordentliche Menge Lesestoff drin.

Immer gut: Wolfgang Jeschke

Bei 28 Geschichten ist es natürlich unmöglich, auf jede einzeln einzugehen. Im Folgenden also eine Perlenlese - und da kommt man automatisch zu Wolfgang Jeschke, einem der Veteranen der deutschsprachigen SF. Zugleich ist Jeschke einer von nur drei Autoren, die den Kurzgeschichten-Preis dreimal abgeräumt haben. Und jede dieser Erzählungen gehört auch wirklich zu den allerbesten. Zum Beispiel "Nekromanteion" aus 1986: Geschildert aus der Perspektive der kleinen Leute, nämlich einer Familie in einem griechischen Dorf, clashen hier Zukunft und Tradition aneinander. Auslöser ist eine Technologie, die es ermöglicht, Verstorbene für einen kurzen Zeitraum in Form einer Kopie zu "reanimieren". Dass das Verfahren eigentlich nur das Abfallprodukt einer Methode zur Erzeugung künstlicher Lebensmittel ist, lässt schon erahnen, wie feierlich das Ergebnis aussehen wird. Die Erzählung ist detailreich und nachfühlbar - man merkt, dass der Autor sein Setting kennt.

In "Schlechte Nachrichten aus dem Vatikan" (1994) wird selbigem in grausiger Weise vor Augen geführt, was es bedeutet, den Schutz des ungeborenen Lebens über den des geborenen zu stellen. Nicht dass es etwas nützen würde, natürlich nicht. "Orte der Erinnerung" schließlich, die Siegergeschichte von 2011, zeigt, dass Jeschke nach wie vor zu den Großen zählt: Hier geht es um das Ehepaar Howard und Yule, deren Leben zunehmend durch Anrufe von einem Unbekannten gesteuert wird, der offenbar die Zukunft kennt. Das Wissen um das, was kommen wird, und die darin mitschwingende Unvermeidlichkeit verleihen der wunderbaren Geschichte zwangsläufig eine melancholische Note. Wer mehr von Jeschke lesen will, sei auf die bei Shayol erschienenen Storybände "Der Zeiter", "Partner fürs Leben" und "Orte der Erinnerung" hingewiesen. Empfehlung!

Ebenso: Michael K. Iwoleit ...

Den zweiten Preis-Hattrick hat Michael K. Iwoleit gelandet - siehe seinen vorhin bereits angeführten Erzählband "Die letzten Tage der Ewigkeit", in dem auch "Ich fürchte kein Unglück" (2004) enthalten ist. 2002 gewann er den Preis zum ersten Mal mit "Wege ins Licht", einer Holocaust-Geschichte um persönliche Rache, Schuld und Reue - verlegt allerdings in eine postapokalyptische Zukunft. Nanoviren lassen die unsterblichen BewohnerInnen dieser Welt nach jedem Tod wiederauferstehen - jedes Mal ein Stück mehr entstellt und jedes Mal unter Verlust eines weiteren Teils ihrer Erinnerungen. Das Motiv des Gedächtnisverlusts hat Iwoleit in "Psyhack" (2006) noch einmal aufgegriffen. In den 2040er Jahren haben biotechnologische Verbrechen ein Ausmaß an Menschenverachtung erreicht, das kaum noch erträglich ist - und Hauptfigur Marek erledigt selbst noch die dreckigsten Jobs. Eines Tages wird er jedoch mit seiner längst gelöschten Vergangenheit konfrontiert - und muss erkennen, dass er mal ein echter Idealist war.

Ein Highlight ist auch die surreale Erzählung "Die Stille nach dem Ton" (1999) von Michael Marrak: Was immer deren Protagonist Radiant daheim am Fernseher sieht, ist am nächsten Tag aus der Realität verschwunden - erst Glocken und Hunde, dann ... mehr. Karla Schmidt lässt in "Weg mit Stella Maris" (2009) eine Ökologin gegen ihre Mutter, eine Weltraumpionierin, antreten. Was nach einer simplen Konfrontation der Prioritäten in Sachen Zukunft der Menschheit aussieht, wird jedoch auf eine viel originellere Weise zusammengeführt. Und wenn wir schon beim Stichwort "originell" sind: Bei Pointen macht Heidrun Jänchen so schnell keiner was vor. In "In der Freihandelszone" (2012) fallen zwei Sorten von Ausbeutern parallel über den Planeten Leiwal her: Männliche Sextouristen und eine raffgierige Handelsdelegation von der Erde. Wie die beiden Elemente schließlich zusammengeführt werden, ist großartig. Und böse. Und damit natürlich superlustig.

Marcus Hammerschmitt ("Nachtflug") hat sich inzwischen den Ruf erworben, einer der besten SF-Erzähler deutscher Zunge zu sein. Hier ist er zweimal vertreten: In "Die Sonde" (1996) verschwimmen für einen Mars-Astronauten mit Gehirn-Implantat Gegenwart und Erinnerungen, Realität und Träume. "Canea Null" setzt ein Team von PionierInnen auf einer Welt aus, in der Pilze die alles dominierende Lebensform darstellen. 15 Menschen sind es, und doch kein Team - jeder bleibt für sich allein. Und keiner von ihnen wirkt noch so richtig normal.

Was fehlt

Ein Manko ist leider, dass die Anthologie keine biografischen Angaben zu den AutorInnen enthält. Umso mehr, als hier nicht nur bekannte Größen enthalten sind - von der Generation der 70er und frühen 80er Jahre (Reinmar Cunis, Thomas R. P. Mielke) bis zu später bekannt gewordenen Namen wie Andreas Eschbach oder Frank W. Haubold. Dazwischen gibt es auch solche, die nur mal kurz ins Genre hineingeschnuppert haben, um sich dann wieder anderen Dingen zu widmen. Und sogar einige echte "Whatever happened to?"-Fälle. Da wäre ein bisschen Zusatz-Info schön gewesen.

Interessant beispielsweise die Vita von Rainer Erler: Seine wichtigsten Beiträge zum Genre lagen nicht in der Literatur, sondern im Fernsehen. Filme wie "Operation Ganymed", "Fleisch" oder die Serie "Das Blaue Palais" aus den 70er Jahren stehen für eine Zeit, in der sich die TV-Anstalten plötzlich an die Produktion von SF-Stoffen wagten, und prägten eine ganze Generation. In "Die Stille nach dem Ton" ist Erler zweimal vertreten: Die bessere Geschichte ist "Ein Plädoyer" (2001), die selbstherrliche Suada eines Genetikers, der aus Schimpansen eine neue "Superrasse" gezüchtet hat. Der Beschreibung nach allerdings eine, die Stück für Stück all das wiederholt, was der Menschheit ihren schlechten Ruf eingebracht hat.

As time goes by

Dass sich die Anthologie über ein Vierteljahrhundert erstreckt, merkt man natürlich. Und damit sind nicht nur vereinzelte Details gemeint, die inzwischen obsolet geworden sind. Etwa wenn sich ein Computerjunkie via Modem in eine superechte Virtuelle Realität einklinkt. Oder wenn das Spaceshuttle-Programm anhaltende Erfolge feiert. Viel interessanter ist, wenn eine Erzählung erkennbar von ihren zeitlichen Rahmenbedingungen beeinflusst worden ist. "Die Asche des Paradieses" (2005) von Karl Michael Armer etwa entstand eindeutig unter dem Eindruck der Irak-Invasion - Inhalt der mitunter ein wenig plakativen Geschichte ist der zum Weltkrieg gewordene Konflikt zwischen Christentum und Islam. Ein anderes Beispiel wäre das satirische "Vryheit do ik jo openbar" (1987) von Reinmar Cunis. Der darin beschriebene Zerfall der Bundesrepublik Deutschland in Mikro-Staaten mutet auf den ersten Blick seltsam an - stammt aber aus einer Ära, als europaweit die Regionalismusbewegungen auflebten.

Die im Rückblick schwächste Phase des Preises lag in den späten 80ern und frühen 90ern, als das SFCD-Preiskomitee offenbar eine Schwäche für selbstverliebt-manierierten Stil und launigen Dozenten-Humor hatte. Natürlich gab es in jeder Zeit Ausreißer nach oben und unten, aber generell lässt sich doch feststellen: Die Stories aus den 90ern waren im Schnitt besser als die aus den 80ern - und die nach dem Millennium veröffentlichten besser als die aus den 90ern. Das ist doch mal ein Trend, der optimistisch stimmt!

Samuel R. Delany: "Nimmèrÿa 1: Geschichten aus Nimmèrÿa"

Klappenbroschur, 380 Seiten, € 17,40, Golkonda 2012 (Original: "Tales of Nevèrÿon", 1979)

A child's garden of semiotics nannte Großmeister Samuel R. Delany einmal seine legendäre vierteilige Reihe "Return to Nevèrÿon". Die ersten drei Bände sind Anfang der 80er Jahre bereits auf Deutsch erschienen. Die Übersetzung von damals - inklusive der recht geglückten Übertragung "Nimmèrÿa" - wurde nun noch einmal überarbeitet und um Fehlendes ergänzt. Alle vier Teile werden der Reihe nach bei Golkonda erscheinen und damit ein ziemlich einzigartiges Erzählwerk in angemessener Form wieder zugänglich machen.

Man scheut sich etwas, von einer "Fantasy-Serie" zu sprechen. Denn ja, sie entfaltet sich zwar vor dem Hintergrund einer fiktiven Welt in der fernen Vergangenheit der Menschheit, kurz vor Einsetzen der bekannten Geschichtsschreibung. Und ja, Delany greift damit bewusst ein Sword-and-Sorcery-Szenario auf, wie es Robert E. Howard in den 1930er Jahren für seinen Pulp-Helden Conan den Barbaren entwickelte - mit Ländern, die die heutige Geografie erahnen lassen, aber doch ein wenig im Nebel bleiben. Aber gleichzeitig macht Delany daraus etwas völlig anderes.

Zur Vorbereitung

Wer beim "Herrn der Ringe" schon über den Prolog zur Hobbit-Soziologie gestöhnt hat, dem wünsche ich viel Spaß, wenn erst die Literaturwissenschafterin K. Leslie Steiner im Vorwort zu "Geschichten aus Nimmèrÿa" loslegt. Der ganze Erzählzyklus ist in einen geisteswissenschaftlichen Rahmen eingebettet - siehe auch die Bezugnahmen auf unter anderem Claude Lévi-Strauss, Jacques Derrida oder Michel Foucault im Nachwort oder in den Einleitungen, die den einzelnen Stories vorangestellt sind. Das lässt unwillkürlich an China Miévilles "Embassytown" zurückdenken - freilich eine reine Spielerei im Vergleich zu dem Grad, in dem Delany, an mehreren US-Unis unterrichtender Professor-ohne-Abschluss und eine echte literaturwissenschaftliche Koryphäe, die Semiotik intus hat.

Frau Steiner oder den Verfasser des Nachworts, S. L. Kermit, gibt es übrigens ebensowenig wie das Culhar'-Fragment, das "älteste Schriftstück der Menschheit", das Delany zum Ausgangspunkt seiner Erzählungen nahm. Wenn die weiteren Bände der Reihe erscheinen, die teilweise in den USA der Gegenwart angesiedelt sind, werden wir Steiner sogar als Handlungsfigur wiederbegegnen. Kurz: "Nimmèrÿa" ist keine in sich geschlossene, schön säuberlich von unserer getrennte Phantasiewelt, in die man sich mal eben zum Abschalten hineinflüchten kann. Mit Erzählungen, die sich laufend selbst reflektieren, sind wir mitten drin in der Postmoderne. Beziehungsweise in einem erzählerischen Spiegelkabinett, wie es im Vorwort heißt, das damit den gewünschten Interpretationsrahmen gleich selbst liefert.

Da Delany als einer von wenigen Genre-AutorInnen auch als "echter Literat" wahrgenommen wird, ist dieser ganze Kontext natürlich schon volle Länge mal Breite abdiskutiert worden. Ein Detail, das für die Literaturwissenschaft kaum von Belang zu sein scheint, soll hier aber auch nicht verschwiegen werden. So ganz nebenbei fungiert das in seiner Theorieentfaltung etwas einschüchternde Vorwort nämlich auch als raffinierter Teaser und gibt uns einen Ausblick auf die verlockenden Handlungselemente, mit denen die Geschichten natürlich auch aufwarten: Also mit Barbaren, Drachen, versunkenen Städten, Schilfrohren und Erinnerungszeichen, ihren mit Doppelklingen bewaffneten Kriegerinnen, Kindkaiserinnen, einäugigen Träumern und geheimnisvollen Gummibällen ... Moment ... GUMMIBÄLLEN? Na bitte, schon ist das Interesse geweckt. Tatsächlich wird dieses seltsame Spielzeug, das nicht unbedingt zum Standard-Inventar der Fantasy gehört, immer wieder durch die Erzählungen hüpfen.

Zum Inhalt

Zentrale Figur der Reihe, auch wenn er nicht in jeder einzelnen Episode vorkommt, ist Gorgik. In einer Hafenstadt aufgewachsen, verliert er seine Eltern bei einem blutigen Machtwechsel und wird in die Sklaverei verschleppt. Später macht er jedoch eine erstaunliche Karriere vom Minenarbeiter über das Sexspielzeug einer Hofdame bis zum Händler und Outlaw - und schließlich zur lebenden Legende. Gorgik kehrt erst in der dritten Erzählung wieder und wird später mal im Vordergrund stehen, mal nur eine Nebenfigur bleiben. Seine selbstgewählte Lebensaufgabe, die Befreiung aller Sklaven, wird aber das Gerüst bilden, an dem sich die einzelnen lose verbundenen "Nimmèrÿa"-Episoden aufziehen.

Einen befreiten Sklaven, den "Barbarenprinzen" Sark, nimmt sich Gorgik zum Gefährten - in glücklicher Sadomaso-Zweisamkeit führen die beiden anschließend die große Mission weiter. Dass das Sklavenhalsband, abwechselnd getragen, Gorgik zur sexuellen Erfüllung dient, ist aber keine bloße Pointe: Das Symbol der Unterdrückung wird umfunktioniert zu einem der individuellen Entfaltung. Das fügt sich nahtlos in eine lange Reihe von Faktoren ein, mit denen Delany gängige (oder zumindest damals gängige) Muster der Fantasy auf den Kopf stellte: Die Weißen sind hier die Barbaren am Rande der Zivilisation, Frauen haben oft größere Macht als Männer, Drachen sind keine furchterregenden Bestien, sondern fragile, kaum überlebensfähige Geschöpfe und so weiter und so fort. Und der ziemlich deftige Schöpfungsmythos mit einer weiblichen Gottheit, der in Teilen Nimmèrÿas kursiert, ist auch nicht ohne.

Am Anbeginn der Zeit

Zugleich weiß Delany sehr genau, wie Mythen funktionieren, und erschafft eine Welt, in der sich die Sagas realer Kulturen der Vergangenheit widerspiegeln. Die "Rückkehr nach Nimmèrÿa" bedeutet eigentlich eine Reise in den Mythos, in eine Art Gründerzeit, in der alles begann. In der man die Namen derer noch kennt, die Basics wie Schlüssel und Schlüsselloch oder das Navigieren nach den Sternen erfanden. Die teilweise sogar noch leben. Eine Zeit also, in der die Zivilisation selbst gerade erst erfunden wurde und kaum noch mehr als eine Option darstellt. Man glaubt sogar vielleicht noch daran, sich gegebenenfalls dagegen entscheiden zu können, wie die alte Venn in der zweiten Geschichte dieses Bands.

Venns Überlegungen zum Geldwesen (noch so ein neumodischer Kram) sind übrigens ausgesprochen vergnüglich zu lesen. Genauso wie ein Seitenhieb auf etwas, das in dieser Welt nur ein spinnertes Konzept ist, bei uns aber die Freud'sche Psychoanalyse hieße. Generell wird in den "Nimmèrÿa"-Geschichten eindeutig mehr philosophiert als gekämpft - und am liebsten über die Macht der Zeichen, der Sprache und des Erzählens.

Auf die Erwartungshaltung achten!

Der "Nimmèrÿa"-Erzählzyklus wurde vier Jahre nach Delanys Hauptwerk "Dhalgren" begonnen und steht diesem an Komplexität in nichts nach. Es ist damit weit entfernt von Delanys Frühwerken aus den 60ern ("Die Ballade von Beta-2", "Imperiums-Stern"), die ausgezeichnete Science Fiction, aber eben auch eindeutige Genre-Werke waren. Und es ist himmelweit entfernt von nahezu allem, was man sich üblicherweise unter Fantasy vorstellt. Autoren wie Jeff VanderMeer und ganz zaghaft vielleicht noch Patrick Rothfuss mögen andeuten, was Delany hier in Exzellenz ausgearbeitet hat. Zu Fantasy à la Brent Weeks oder Brandon Sanderson gibt es hingegen keinerlei Brücke. Oder korrekterweise müsste man eigentlich sagen: Von dort gibt es keine Brücke in unsere Welt, denn in der ist und bleibt "Nimmèrÿa" fest verankert. Definitiv keine Lektüre zum Abschalten.

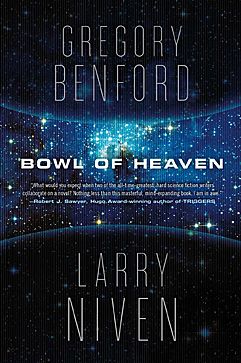

Gregory Benford & Larry Niven: "Bowl of Heaven"

Gebundene Ausgabe, 412 Seiten, Tor Books 2012

Wenn Terry Pratchett und Stephen Baxter schon ein spektakuläres Autorenpaar waren, dann klingt dies hier nach einer Ehe, die im Himmel der Hard SF geschmiedet worden sein muss: Gregory Benford ("Zeitschaft") und der auf ewig im "Ringwelt"-Ruhm badende Larry Niven gehören beide derselben Generation wissenschaftlich orientierter Science-Fiction-AutorInnen an, die in den 70ern und 80ern ihre Blütezeit hatte. Insofern schien "Bowl of Heaven" vorab eine sichere Bank, um einen weiteren bislang noch nicht besprochenen Titel unter die Jahres-Best-of zu schmuggeln. Es hat sich auch als guter Roman erwiesen - aber eher für die nostalgisch Veranlagten.

Big Dumb(?) Object

Die Prämisse klingt verlockend, wenn auch bekannt - tatsächlich kann man über den gesamten Roman hinweg ein gewisses Déjà-vu-Gefühl nicht abschütteln: "Bowl of Heaven" ist ein klassischer BDO-Roman - die Ringwelt lässt grüßen. In diesem Falle stößt eine menschliche Expedition auf ein schüsselförmiges Konstrukt mit einem Durchmesser von etwas mehr als der Umlaufbahn des Merkur um die Sonne. Dieser rotierende "Wok mit Loch im Boden", wie es die Crew der "SunSeeker" einmal treffend beschreibt, folgt einem Roten Zwerg und fokussiert dessen Sonnenwind zu einem Plasmastrahl, der das gesamte gigantische Konstrukt mit 10.000 Kilometern pro Sekunde durch die Milchstraße bewegt.

Gar soooo weit hat sich Niven von seinem Erfolgsrezept also nicht entfernt. Und da nur ein Streifen der inneren "Seitenwand" dieser Schüssel bewohnt ist, haben wir es genau genommen eh wieder mit einer Ringwelt zu tun. Auf der "SunSeeker" tauft man sie provisorisch Cupworld, so richtig zufrieden ist mit diesem Namen aber niemand. Und wenn es einmal heißt: Cliff had tried to think of something descriptive yet high-minded, and failed - dann drückt dies vor allem aus, wie die beiden Autoren vergeblich nach einer cooleren Bezeichnung für ihre Vision gesucht haben.

Die Schüsselwelt tut ihr Möglichstes, um zu beeindrucken. Ironischerweise ist es aber das Anfangskapitel, in dem die Vorbereitung der Expedition beschrieben wird, das den meisten Sense of Wonder verbreitet. It struck him how much like artworks machines seemed in space. Here they suffered no constraints of gravity, and so looked like contorted abstracts of Euclidean geometries, cubes and ellipsoids and blunt cylinders that made mobiles without wires, moving with glacial grace against the faint jewels of brimming starlight. Eigentlich nur als Einstimmung gedacht, steckt der langsame Tanz der menschlichen Weltraum-Infrastruktur die später folgenden Gigantismen in die Tasche.

Die Handlung

Angetrieben von einem Bussardkollektor, begibt sich die "SunSeeker" auf eine Reise, die nach Bordzeit Jahrzehnte, aufgrund der relativistischen Verzerrung aber eigentlich Jahrhunderte dauern wird. Ziel ist ein Stern, der hoffentlich einen kolonisierbaren Planeten hat. Extra interessant zudem, weil aus diesem System nicht einordenbare Gravitationswellen empfangen wurden - möglicherweise Anzeichen für eine außerirdische Zivilisation. Aber soweit kommt man vorerst gar nicht. Denn unterwegs taucht da plötzlich diese Schüssel auf, die offenbar auf denselben Stern zusteuert. Weil es technische Probleme gibt und die Vorräte aufgefrischt werden müssen, aber natürlich auch aus brennender Neugier, beschließt man auf der "SunSeeker", das Riesenobjekt zu erkunden.

... beweist dabei aber nicht gerade diplomatisches Geschick. Mit dem Ergebnis, dass das Erkundungsteam in zwei Grüppchen aufgespalten wird, die sich getrennt voneinander über die unvorstellbar große Oberfläche der Kunstwelt durchschlagen müssen. Eines wird vom Biologen Cliff Kammash geleitet, das andere von seiner Frau Beth Marble. Die Trennung der beiden stellt den Human-Drama-Anteil des Romans, ohne jedoch wirklich zum Mitfiebern Anlass zu geben. Primär ist es eine Survival-Geschichte in exotischer Wildnis (mit Dinosauriern und diversem anderen Getier, das dem der Erde gar nicht so unähnlich ist). Detail am Rande: In einem fort werden die Mühen der beiden Teams beschrieben, Nahrung aufzutreiben. Sie scheinen aber beim Jagen recht erfolgreich zu sein, jedenfalls essen sie auf jeder zweiten Seite.

Vögel und andere Produkte der Evolution

Einer der Hauptunterschiede zu "Ringwelt" liegt darin, dass die Cupworld immer noch voll funktionsfähig ist. Und ihre Herren sind auch noch da. Ob sie das Ding auch wirklich selbst gebaut haben, sei mal dahingestellt - so richtig überzeugend als Superzivilisation kommen sie nämlich zumindest für mich nicht rüber. Ihre Elite jedenfalls gebärdet sich wie karrierefokussierte Beamte in einem streng hierarchischen Intrigantenstadl. Und ist es ein Zeichen von geistiger Überlegenheit, wenn man sich bemüßigt fühlt, ebendiese Überlegenheit permanent zum Ausdruck zu bringen? Oder wird damit nicht eher eine tiefsitzende Unsicherheit kaschiert? Vielleicht kommt hier ja noch die "Große Schande" aus der Vergangenheit ins Spiel, die mal kurz erwähnt wird - der nächste Band wird es vermutlich zeigen.

Die Cupworld-BewohnerInnen stammen von vogelähnlichen Wesen ab, sind extrem langlebig und haben ihre gesamte Kultur darauf eingestellt, alles stabil und veränderungslos zu halten. Körperlich haben sie sich in eine Reihe von Unterarten mit unterschiedlicher Intelligenz aufgespalten, an deren Spitze die Astronomers stehen. Und eineR davon, Memor, demonstriert uns auch gleich eine weitere Besonderheit: Im Laufe ihres Lebens wechseln sie nämlich das Geschlecht ... und mit ihm auch den Grundcharakter. Das gibt in Summe eine ganze Reihe Faktoren, die Larry Niven das tun lassen, was er so gerne tut: Eine Zivilisation auf ihre biologischen Determinanten zurückzuführen. Selbstironisch schreibt das Autoren-Duo: Evolutionary theory would predict a clear pattern in the aliens, and males loved the mechanisms of theory. Das denkt Memor über die Menschen und das denken umgekehrt genauso die Menschen über Memors Volk. Und unterhalten sich darüber während ihrer zahlreichen Esspausen lang und breit - Memor würde sagen: typisch geschwätzige Primaten.

Resümee

So glamourös, wie die Autorennamen es vielleicht erwarten ließen, ist "Bowl of Heaven" leider nicht geworden. Es ist aber immerhin der richtige Roman für alle diejenigen, die Sense-of-Wonder-SF im Stil der 70er lieben. Dass der Roman fest im Geist dieser Ära verankert ist, zeigt nicht zuletzt der Umstand, wie beiläufig die beiden Autoren z. B. mit dem Thema Künstliche Intelligenzen umgehen. Priorität haben hier die Topoi Mobilität und Architektur, nicht die Wunder der Informationstechnologie, auf die jüngere AutorInnen in ihren Space Operas sehr viel fundierter eingehen würden. Kurz: "Bowl of Heaven" ist Old School SF.

Eine kleine Vorwarnung noch: "Bowl of Heaven" ist nur der erste Band einer Duologie, vielleicht auch einer Trilogie (so genau weiß man das noch nicht). Und der Roman endet so abrupt, als würde es nach einer kurzen Werbepause gleich weitergehen. Vom Nachfolgeband steht bislang allerdings noch kein VÖ-Termin, sondern erst der Titel fest: "Shipstar". Hoffentlich wird der dann befriedigende Antworten auf die zahlreichen offen gebliebenen Fragen geben. Darunter sind nämlich auch einige plotmäßige Zeitbomben, die Benford & Niven noch durchaus ins Gesicht explodieren könnten ...

Wiederveröffentlichungen

Und für alle diejenigen, die beim Buchschenken auf Nummer sicher gehen wollen und deshalb am liebsten zu einem Klassiker greifen, sei hier noch auf ein paar Reissues dieses Jahres hingewiesen. Im deutschsprachigen Raum ist's um Wiederveröffentlichungen ja nicht ganz so üppig bestellt wie in der Anglosphäre, aber ein paar bemerkenswerte Titel gibt's doch immer wieder. Hier drei besonders renommierte Exemplare herausgegriffen und in der Reihenfolge des Anspruchsgrades präsentiert.

Drei zeitlose Tipps

John Wyndhams "Die Triffids" ist das klassische Beispiel einer Verschmelzung von SF- und Horrorelementen schlechthin und als solches sogar als Urahn des heutigen Zombie-Booms zu betrachten. Auch wenn hier nicht Untote die Welt überrannt haben, sondern Pflanzen - buchstäblich, denn die künstlich gezüchteten Triffids können gehen. Und sie haben Menschen zum Fressen gern. Weil Technik hier keine Rolle spielt, merkt man dem Roman seine 60 Jahre kaum an: Wyndhams nüchternes Endzeit-Szenario verweist so manches Zombie-Spektakel unserer Tage immer noch locker auf die Plätze.

"Die Foundation-Trilogie" von Isaac Asimov ist sich zeitlich leider nie für eine ausführliche Rezension ausgegangen. Blöd eigentlich, so im Nachhinein betrachtet. Mit 880 Seiten ist das Monumentalwerk auch nicht länger als der erste Band einer durchschnittlichen Fantasy-Trilogie irgendeines hoffungsvollen Jungautors von heute. Zeichen der Zeit ... 1951 bis '53, als die drei Romane "Foundation", "Foundation and Empire" und "Second Foundation" ursprünglich erschienen, durfte es eben noch etwas kürzer sein.

Asimov gilt neben Robert A. Heinlein als einer der Urväter der Future History, also einer fortlaufenden Geschichtsschreibung, die sich über mehrere Erzählungen hinweg erstreckt. Asimov hat dabei besonders langwellig gedacht: Hier versinken ganze galaktische Imperien im Staub, aus dem sich schließlich wieder neue erheben. Vor Asimov dachte nur Olaf Stapledon in noch größeren Zeiteinheiten. Natürlich ist auch in der realen Welt reichlich Zeit seit der Erstveröffentlichung vergangen, und etwas grau um die Schläfen ist die "Foundation-Trilogie" inzwischen schon geworden. Speziell was die Technik-Visionen anbelangt. Als Betrachtung der menschlichen Geschichte und deren Steuerbarkeit ist sie aber immer noch beeindruckend. Außerdem ist die Trilogie längst selbst Teil der Geschichte. Größen wie Stephen Baxter oder Alastair Reynolds haben auf dem aufgebaut, was Asimov begründete. Wie es im Englischen so schön heißt: Standing on the shoulders of giants.

Und dann wäre da noch "Die Differenzmaschine" des Star-Duos William Gibson & Bruce Sterling. Der 1990 veröffentlichte Roman gilt als Pionierwerk des Steampunk, auch wenn er auf dieses Genre in seiner heutigen Form offensichtlich so gut wie gar keinen stilistischen Einfluss ausgeübt hat. "Die Differenzmaschine" ist nämlich keine Abenteuergeschichte zwischen Reifröcken und dampfbetriebenen Wundermaschinen, sondern ein raffiniertes Puzzle, das die Informationsrevolution des 20. Jahrhunderts ins viktorianische Zeitalter vorverlegt. Von seiner Komplexität her steht der Roman dem zuvor schon empfohlenen "Cyberabad" in nichts nach ... ironischerweise steuern beide Werke auch auf dasselbe Ziel zu.

2013 kommt, wir glauben fest daran

Aber auch bei deutschsprachiger Science Fiction hat sich mittlerweile ein ansehnlicher Back-Katalog angesammelt. So sind beispielsweise zwei Werke von Andreas Eschbach ("Die Haarteppichknüpfer" und "Kelwitts Stern") neu aufgelegt worden. Auf die werde ich dann im Jänner noch genauer eingehen. Außerdem wird dann die Frage geklärt werden, ob die Zukunft wirklich japanisch ist - oder nicht doch eher polnisch. Bis dahin frohen Weltuntergang und keine Angst vor Weihnachten! Oder so. (Josefson, derStandard.at, 15. 12. 2012)